| 記事:2015年11月 |

←1601

1510→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

創作の指南書〜丸谷才一『快楽としてのミステリー』(2015.11.01)

1962年、国内ミステリの歴史は浅く、彼もまた若かった。松本清張『点と線』の大ヒットを機に「社会派推理小説」のブームが巻き起こるが、謎解きを軽んじ・犯罪実録の延長や社会批判の手段としてミステリの体裁だけ利用する凡作の濫発を前に、彼の心は苦かった。『Yの悲劇』とやらは最後まで読む価値もない代物だよ−純文学の立場からミステリを見下す放言を受け、彼はこうやり返す。「『Yの悲劇』を読んでゐない位なら、同じエラリイ・クイーンの『Xの悲劇』も『Zの悲劇』も、手に取つたことはないだらう。そしてまた、アガサ・クリスティーの『ABC殺人事件』も覗いたことがないだらう。つまり、探偵小説のAからZまで知らないだらう」

EQMM(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)1962年7月号。丸谷才一、渾身の駄洒落である。

その翌月の同誌に彼が寄せた「フィリップ・マーロウといふ男」は、今では日本中で知らない者がないほど有名な(しかしそれは日本だけでの現象で、本国では別にチャンドラーの名台詞として特に抜粋もされていないらしい)あの台詞を、初めて取り上げたものだった。駄洒落より、こちらを冒頭に持ってきたほうが好かったかも知れない。

「「しっかりしていなかったら、生きていられない。優しくなれなかったら、生きている資格がない」

この箴言には、ラ・ロシュフコーのやうな苦さはないだらう。また、ニーチェのやうな厳しさもないだらう。しかし、独特の、甘美で爽やかな味わひがある」

つまり先生は侮りがたいミステリの目利きであり(おそらくAからZまで知悉したとの自負もあったろう)、苛烈な擁護者であり、すなわち生涯ミステリを愛読しつづけた。

その愛着は、没後ちくま文庫でまとめられた書評集が国内編・海外編に加え、生前の指示として「ミステリ編」を一冊として立てていることでも明らかだろう。

丸谷才一『快楽としてのミステリ』(ちくま文庫)には、最新の海外ミステリ『ドラゴン・タトゥーの女』に興奮し、『絆回廊 新宿鮫X』での鮫島と恋人・晶の将来にやきもきする最晩年の筆も収録されており、著者の書評を楽しみにしてきたファンをしんみりさせるのだった。いっぽう初期の書評には(時代のせいか男尊女卑的な箇所もあり、読みづらい処もあると思いますが)昔の時代のカラー写真があざやかな色のまま出てきたような興趣がある。

少しだけ秘密を明かすことにしよう。

僕は丸谷氏を「先生」と呼び、創作の師匠として私淑しているのだが、『文章読本』や『思考のレッスン』といった文字通りの指南書や、自身の実践でもある小説群よりも(もちろんいずれも面白く、また勉強になる読み物ですが)

創作指南として最も教育効果が高いのは、その膨大な書評だと思っている。

丸谷先生の小説に対する書評は「どういう物語が面白いのか」「物語の面白味とは何か」「物語とは何か」という作家意識に常に貫かれており、いわば具体的な実例に即したドリルとして「なるほど、こういうのが面白いと思って読めば・描けばいいんだな」と、ああかなり正直に言ってしまおう、楽して、楽しみながら「早わかり」できてしまうのだ。

ひどいことついでに言ってしまえば、書評ならば他人の手柄、先生ご自身がまだ書けない・到底書けそうもないことでも「こういうのが面白いんですよ」と称揚できてしまう。そして和歌でも漢詩でも、古代ローマから最新科学まで、この先生がカバーしている「他人の手柄」の広さといったらない。もう一度言う。楽できます。

たとえば先生は、こんな大事なことをサッと書きつける。

「小説とはゴシップの領域の拡大であり、演劇とはスキャンダルの領域の拡大である、

とヴァージニア・ウルフは書いてゐた」

(『遊び時間2』所収「小説、ゴシップ、そしてオペラ」)

文章を読み進めると、余裕とユーモアをもって語られるゴシップに対し、スキャンダルは暴力的な切迫感を持つ危機なのだと知れる。座を壊さないが波立たせるゴシップと、座そのものをぶちこわすスキャンダル。そしてこれを読んだ創作志望者は「そうか、話をガツンと展開させるのはスキャンダルで、それが劇的ってことなんだな」と知り、いつか自分の作中で実践してやろうと考えるようになる。

20世紀をスパイと探偵(小説)の時代として捉える視点も、丸谷先生から学んだことのひとつだ。

言われてみればジェームズ・ボンドやナポレオン・ソロといった娯楽作品、ジョン・ル・カレやレン・デイトンみたいにもう少し渋めの小説だけでなく、『日の名残り』や『イギリス人の患者』それに『アレクサンドリア四重奏』そもそも『アラビアのロレンス』がスパイの物語であった。日本でも『化城の昭和史』のような作品が、日本が戦争にのめりこむ中で宗教運動が果たした役割を描く贖罪の物語でありつつ、同時にスパイ小説であったことに今、気づいたりする。

※あ、何か今また品切れで高いみたいだわ…図書館で借りましょう。

その伝でいけば21世紀は(20世紀終盤から)ホラーとファンタジーの時代かも知れないが…などと主に村上春樹などを念頭におきながらの思考のレッスンは別の機会に譲るとして。

丸谷先生はミステリを「純文学に比べると格下の、たかが娯楽」と位置づけてはいなかった。それは、人はなぜミステリを読むのかという問いへの「パズルのように謎解きを楽しみたいからだろう」という通説への、むしろ「謎に惑はされたいという欲求があるから」だという見事な切り返しからも明らかだろう(『快楽のためのミステリー』所収「なぜ探偵小説を読むのだらう?」)。他人の人生や実在しない事件に飲みこまれ翻弄されたいというのは、ミステリのみならず物語そのものに人が惹かれる動機であるからだ。

だからその書評は、むしろミステリこそが現代(20世紀)においては最もよく小説の本分を果たしていると強調する。作者の個人的な体験や感情を反映した私小説ではなく、架空の人物がキャラクターとして振る舞う別乾坤。世間に背を向けた抽象的な観念論ではなく、社会と市民の関わりや齟齬を描く物語。そうしたものを小説の本道として追求しつづけた作家にとって、ミステリは自分には描きえない「他人の手柄」であったろう。

P.D.ジェイムズのミステリ『罪なき血』の書評で彼は、かつてクリスティーのような正統派のミステリでは犯罪は悪人の所業であった、しかし

「この、探偵のゐない物語は、犯罪を犯さなくてすむのは賢い者で、愚かな者は犯す羽目になる、あるいはいつそ、運のいい者は犯罪を犯さず、運の悪い者は犯罪者になる、と言ひたいかのやうだ」

と記した。彼が反発した「社会派」作家と、もしかしたら同じ結論かも知れないが、「ミステリに文学から意義を下賜してやろう」ではなく「ミステリにこそ小説の本道がある」と常に肯定する姿勢で書かれた、この苦い知見に、僕は描き手として多くを学んだ。

作家としては純文学の位置にとどまりつづけた丸谷先生だが、初期の中篇「にぎやかな街で」は終戦直前、殺人の罪が空襲(とゆうか広島の原子爆弾)でうやむやになってしまい、秘密を抱え続け生きる男というモチーフから、日本社会の本質や戦後の意味まで問う、ミステリに限りなく接近した作品だった。氏がミステリから何を会得しようとしたのか伺われる、貴重な実践・回答例である。

リガルデ・モアちゃんと付き合うには〜ルネ・ジラール追悼(2015.11.07)

11月の4日にルネ・ジラールが亡くなったとの報。享年91歳。その思想家としての全盛期はおそらく今から30年以上前で、もう忘れられた存在かも知れない。しかし僕が(存在や主要な理論は教科書で知っていた)彼の著作に、実際にふれたのは約10年前、もう後半に入っていた自分の人生で「これは一番の衝撃かも知れないぞ」というくらいのインパクトを受けた。

最初に出会った著作は『世のはじめから隠されていること』(法政大学出版局)。図書館で借りて、夢中で付箋を貼り(まだ糊の悪影響を知らず付箋を積極的に使っていたころ)抜き書きし、返却し、実はまだ現物が手元にはない。それから次々と、定価ではそうそう手の出ない高い学術書を古本屋で探し集め、たまさか『世のはじめ』が(ほぼ)最後の買い残しとして残ったためだ。※(下のほうの註を参照)

追悼として、この未だ手に持ってない、けれど(だからこそ?)自分にとって「ザ・ジラール」といえる同書の話をします。

ジラールの思想家としての主張はおおまかに二つ。

ひとつは、ダンテやシェイクスピア・セルバンテスなどからスタンダール・フローベール・ドストエフスキーなどに至る文学研究を通じて得られた「欲する対象に直接惹かれるのでなく、ライバルに打ち勝つため誇示できるものを欲しがる」人の欲望の倒錯に関する指摘。

もうひとつは、歴史や文化人類学の視点から打ち出された「スケープゴートの迫害によって集団の結束を高めてきた、人類の原罪」の告発。

いま述べた(彼の思想的展開に準じた)順序とは逆に、『世のはじめから隠されていたこと』はまず前半が文化人類学的なスケープゴート論で度肝を抜き、後半で近代・現代人が陥った羨望の地獄を追及している。スケープゴートについては、前に別の著作『身代わりの山羊』を紹介した日記でも少し触れており(2012年9月の日記)今回は時間もないので端折るとして、

当時の自分が衝撃を受けたのは、神話的な前半に比べたら卑小な、されど吾等の世界−絶えず人より優位に立とうとする、現代の吾々の病巣を描き出した後半部分だった。

かつての神話的な人々は、社会のフラストレーションを解消するため特定の犠牲者を立て、スケープゴートとして皆で放逐(あるいは処刑)した。西欧文化が先導して築き上げた近代〜現代の社会は歴史上初めての、そうした供犠なしで存続しうる社会だとジラールは言う(その現代においても、まだ少数者の迫害が起きていることについては措く)。それは、集団での供犠のかわりに個々人同士のたえまない競走が、かえって経済や社会をドライブする資本主義社会の成立により可能になったことで、ただしその代償として現代人は絶え間ない競走のストレスに苦しむことになった−そうジラールは分析する。

競走とは「もっとお金がほしい」「もっと出世したい」ということではない。もっと稼いで、もっと偉くなって「周囲の人に賛嘆されたい」「私が羨ましがってる成功者を追い抜いて下に見たい」それがジラールが説く欲望だ。

…一時間でササッと書くと決めた追悼文で、またもや脇道に逸れてしまうのだが、大原まり子のSF小説『銀河ネットワークで歌を歌ったクジラ』には、いかにも大原まり子流の高慢ちきで傷つきやすい「リガルデ・モア」ちゃんという少女アイドルが登場する。

名作です。

Regardez Moi−私を見て。私たちは皆…とは言わないが、少なくとも僕の心の中にはこの「リガルデ・モア」ちゃんが棲んでいる。すでに大原まり子のSF小説とはあまり関係ない(すみません)概念としての「リガルデ・モア」ちゃん。常に人の認知を・承認を・そして賛美や羨望を求める(「憧れられたい!」)高慢で傷つきやすい、子どもの形をした怪物。

この怪物に取り憑かれた者は、人の評価を絶えず求める。評価されないと絶えず不遇感に苦しむ。

ジラールは言う。人の賛嘆を得ようという心持ちは、実際に人に賛美され・愛されても決して満足させられないと。実際に得られた賛嘆や評価は、得られたとたんに色あせてしまい、つまらないものになってしまうのだ。ドンファンが落とした女に次々飽きるように、「人の心」を目的にしてしまった者は、得られた愛に満足することが出来ない。

「君の服、センスいいね」(なんだよ、褒めるところは服だけかよ)

もうそれは逃げ水や蜃気楼を追ってるようなモノだと、すでにお分かりでしょうが、取り憑かれた彼や彼女は、より高い満足を与えてくれるだろう、より困難な目標に向かい、賭けの値段を釣り上げる。いつの間にか彼や彼女は、負けるために戦うようになる。「どうせ誰も私を見てくれないんだ」と、いじけるために全力を尽くすようになる。

「欲望にも論理があって、それは賭けの論理です。

運が向いてこないと、ある段階から、あわれな勝負師は賭けを捨てられなくなり、ますます多くの額を、ますます少なくなる確率で賭けるようになります。

主体はいつでも最後には、とても乗り越えることのできない障害を見いだすでしょう。

それはおそらく世間の人々の広範な無関心という障害です。

そして主体はこの無関心にぶつかってくだけてしまうでしょう」

(『世のはじめから隠されていること』)

戦慄した。一部で知られた唄の文句になぞらえて言えば、まさに「そこにいた怪物は僕だった」から。

むろん人類学的なこと・差別や迫害に対する怒りを理論化するためにも、ジラールの存在は大きい。けれどまず「絶えず人の認知を求めるがゆえに、人を拒み続ける」心理を暴き出したその筆致で、僕は彼の著作に読書人生の後半を賭けようと思った。

この内に棲む怪物=リガルデ・モアちゃん(概念としての)との付き合いについて、ジラールは「それを飼い続けることが如何に不毛か」を精緻に説き、不遇感の暗黒に光を与えた。

だがそのジラール自身も、僕の押さえている範囲では「じゃあ、その怪物と縁を切るにはどうしたらいいのか」の有効な処方箋は示していない。最初期の重要著作『欲望の現象学』では、ドン・キホーテから『失われた時を求めて』まで見渡したうえで、「けっきょく主人公たちが羨望の妄執から解放されるのは、ようやく死に至る時であった」としている。一方、その中期から後期にさしかかる『世のはじめから〜』を含む著作では、キリストの福音に救いを求めており、彼の分析を評価する者も「それはちょっと…」と「引く」結果となっている。

※上のほうで主要著作は大体入手したようなことを書いているが、実は学術系の法政大学出版局しか押さえていなかったが、キリスト教系の出版社からの未読・未把握の著作があるようだ。

彼の「現代(つうても20世紀後半ですが)に甦った、新しい護教者」という側面については、過去に評価しているので、これも措く。(2012年2月6日の日記参照)

キリスト者ならざる身のたとえば自分が、どう「リガルデ・モア」ちゃんと付き合っていくかは、彼が残した宿題と言えるだろう。思想的にはP.デュムシェル、J-P.デュピュイといった(とくに後者は21世紀の現在も積極的に著作・発言を続けている)後進が彼を発展的に継承しており、僕の読書も少しずつ、そちらに手を広げつつある。

しかしキリストの福音に個人だけでなく社会の救済の可能性をも見たジラールの著作には、神なき後進たちが到達しえない・ともすれば見失なう問題提起が、新鮮なものとして残り続けるだろう。僕には僕の信仰があるが、彼のかたくななまでの福音信仰は、これまでも、これからも間接的な励ましになるものと予感している。かようにキリストを擁護し、キリストが約束した平和を求めつづけた彼が、天国で和解と安らぎに到達したことを、いちファンとして祈る。

(ちなみに一時間半かかりました)

はっきり言ってジラールの著作は古本でもお高い+万人向けでもないので、自分みたく「よし、こいつに賭けるぜ!」というのでもなければ図書館でかじるのがベター。人類学的な要素はまだない文芸評論『欲望の現象学』が、むしろ読みやすいかも。デュムシェル、デュピュイの『物の地獄』も解説書として好い。

あと、僕がダブって持ってる彼の『ドストエフスキー』譲りますキャンペーン、まだ継続中です(希望者あらわれず)。ドスト好きなら読んで損ない一冊です!

別のやりかたを見つけなければ。(2015.11.14)

「社会生活の不吉な様相を効果的に一つの極に集中させるためには、犠牲に供されるものが共同体のメンバーとは別なものでなければならず、

しかしまたそのメンバーに似てもいなければならない」

「人間は供犠を介することなしに永遠に和解しあわなければならないのです。

さもなくば、人類の近い将来における絶滅を甘受しなければならないのです」

ルネ・ジラール(1923-2015) 『世のはじめから隠されていること』

Baby, baby, baby, FIND ANOTHER WAY.

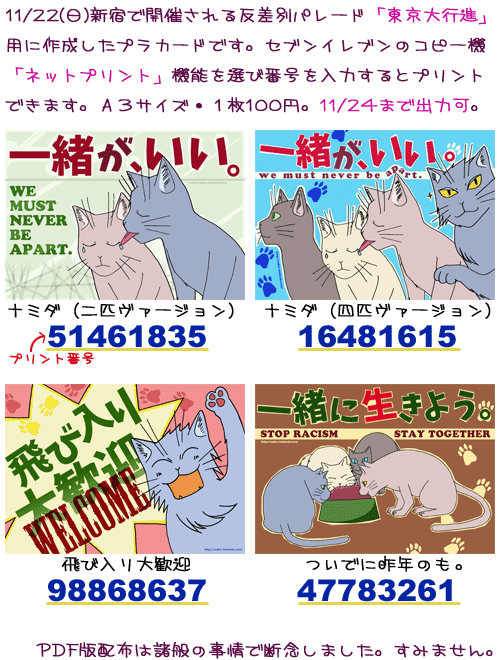

WE MUST NEVER BE APART(2015.11.17)

ヘイトスピーチと呼ばれる人種差別発言・国内に居住する外国人の排斥を主張して行なわれるヘイトデモ。そうしたヘイトデモに併走し、差別発言が周囲の人々まで届かないようシュプレヒコールで塞いだり、差別反対のプラカードを掲げ周囲への理解を求めたりするカウンター活動に、昨年から数回参加して。「差別はやめろ」あるいは「帰れ」「帰れ」と連呼しながら、時々思った。

もし互いの怒声が静まる「天使が通る」ような一瞬に自分だけ何か声を投じることが出来るなら、旭日旗や外国との国交断絶を謳う旗を掲げる人たちに言ってみたい。

「こっち来いよ」「こっちのほうがずっといいぞ」

こっちの水は甘いぞと、ホタルを呼ぶように。

カウンター側のパレード「東京大行進」に昨年参加したとき、色とりどりのニャンコが同じボウルのカリカリを食べる絵をプラカードにした。暢気な、ユルい、と真面目なひとには怒られそうな表現だけれど、たとえば同じモチーフで差別する側が描こうとしたら「いろんなネコが居るなかで、他の毛色の猫たちは汚くてジャマ。特定の毛色の私たちだけが素晴らしく、皆からうらやましがられてる」とは、とても描けない、非対称なメッセージを打ち出せると考えた。

今年あらたに描き加えたプラカ(とくにネコ二匹のもの)は、パリやベイルート・世界各地でのテロを受けて悲しい色合いになっている。多くの差別に苦しんでいる人たち・何とかしなければと活動している人たちが「こっちのほうがいいんだ」と喜びを爆発させる日に、自分はそっと(なんだかだで歩けば楽しくなりながらも)追悼や、これから起きることへの懸念を忍ばせて歩こうと思う。

昨年、口々に言われていた・自分もプラカに使わせてもらった「一緒に生きよう」というスローガンを、当のパレードで誰かが「もう一緒に生きてる」と一歩進んだ形で塗り替えるのを見て「すげー」と思った。

各地でのテロを受けて、分断と排斥で恐怖を取り除こうという声は高まるだろう。けれどもうそれは、無理だと思う。融け合うことはないにしても、人々はもう交じりあい生きていて、もう引き裂くことは出来ないし(分断できると思うのは幻想だ)、引き裂かれないほうがいい。

自分の考えていることは、自分ひとりの考えで、パレードに参加する人の総意ではない。だけど、こうした考えを持つ自分も一緒に歩くことが出来るパレードになればいいと思う。

そこには「デモや集会は罵声をあげたり何かを攻撃したりして、私の身の置き場はない」という人たちにも、足を踏み入れる余地があるかも知れない。あればいいと思う。

「飛び入り歓迎」のプラカは作った本人も「なんて馬鹿っぽい…」と思ったのだけど、傍からは暴力的に見えたかも知れない国会前の集会でも、最低賃金の値上げを求めたり(12月にまたあるってよ)こうして反差別を訴えるデモでも、参加してる、少なくとも自分はいつも思ってる。

できれば飛び入りでもいいので、入ってきてほしい。こっちの水は甘いぞ。

勝手に応援【東京大行進(公式)】http://tokyodiversity.org/tdm2015/

天国のきざはし〜カール・バルト『ローマ書講解』【前】(2015.11.28)

(シリーズ・古典を読む)キリスト教の創始者はイエスではなく、後代の使徒パウロであったと言われる。

イエス自身は自らをユダヤ教の枠内での改革者・あるいは完成させる者と捉えており

*わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。

廃止するためではなく、完成するためである(マタイによる福音書、5の17)

*「義人アベルの血から、(中略)バラキアの子ザカリアの血に至るまで(中略)」〔マタイ、23の34-36〕

ザカリアとはイエスが読んだはずの聖書全体のなかで、殺された最後の人です。

この最初の殺害と最後の殺害の記載は、明らかに、より完全な列挙の代わりをつとめています。

(ルネ・ジラール『世の初めから隠されていること』/抜粋)

その教えや存在をユダヤの戒律から切り離し、イエス=キリストを中心とした、万人に開かれた新思想として離陸させたのが、イエス当人ではなく、(十二使徒のように)生前の彼に接したこともないパウロであった、と言うのだ。

*

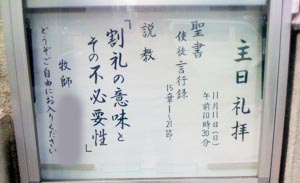

なんとなくユルく笑ってしまう説教題だが、旧来のユダヤ教の形式的な規範に従わずとも、

信仰によって人は神に義と認められるという、パウロの=キリスト「教」のわりと根本に関わる議論。

(が展開されたと想像できる。外から見ただけですが)

『ローマの信徒への手紙』(ローマ書、ロマ書)は、そんなパウロの基礎的著作。後世の人が同書の内容を解説・講義する著作も少なくないようで(たとえばルター)、20世紀ドイツの神学者カール・バルトの『ローマ書講解』も、その一冊である。

一昨年の神田古書祭りで手に入れ、読んで驚いた。

別の人(日本の)が書いたローマ書講義を翌年の神田古書祭りでパラ見して「キリスト教は愛の宗教で…」などと書いてあるので「そうそう、普通そっちに行くよね」と安心したりしたのである(こちらの本は購入には至りませんでしたが、いずれ読んでみる予定)。

なんとなれば、バルトがパウロの、ローマ書の逐行読解から説くのは「神の御心は人間には理解不能」という徹底的な断念だったからだ。いっそ希望の撲滅とでも呼びたくなる、異様な迫力。

「神は人間によって期待されたり、期待されなかったりするものとは無関係に

報酬として与えようとするものを報酬として与える。

神は、われわれが神に与える正しさによっては生きない。神は特有の正しさを持つ神である。

神は多くの根拠の中の根拠ではない。

神は無根拠的出現であり、特有の正しさによって裁く神の裁きである。

われわれはそれに対してなにをいい、またそれにさからってなにをいおうというのか。

もしかすると神が正しくないというのか。われわれは神の正しさと対抗しなければならないような

もっとよい正しさを知っているのか。

神は、われわれの生の危機であるということによって、われわれの生の永遠の真理ではないのか」

(バルト『ローマ書講解』第2章/抜粋)

おそろしい。

だが「人にとって最大の罪は、神から離れて自分(の頭)で生きようとしたことで、だから人の一生は初手から罪と自業自得の連続なのである」という彼の解釈を通すと、なるほど義人ヨブの受難もバベルの塔の崩壊も、そもそも楽園追放の理由もスジが通る。殺すより姦淫するより、人の分際で神を分かろう・神と同じ認識レベルに立とうとする傲慢と思い違いを、バルトの神は罰するのだ。

神学史の中に位置づけると(以下の説明は佐藤優『はじめての宗教論 左巻〜ナショナリズムと神学』による。というか、同書を読んでバルトに興味をもったのだ)

バルトの思想は、それに先立つ「人は神を知りうる」「理性で神に比肩できる」という思想への反論として現れたことになる。

さらに一段さかのぼると、教会が絶大な権威を有した中世ヨーロッパでは、世界の成り立ちも宇宙の運行も神の領域・神の支配下であった。

だが科学の発達などにより「いくらなんでも雲の上に天国はないだろう」となった時、神の所在・信仰の拠り所を個々人の内面に求めたのが、シュライエルマッハーを筆頭とする近代神学ということらしい。

*別の人の本によれば、それまでいわば教会預かりで毎週日曜にだけ直面すれば良かった

「神の前の良心」が初めて、日々の生活の中で向き合わねばならない「内面の問題」となったという。

しかし(佐藤氏の解説によれば)神を人間の内面の良心に限りなく近づけ、両者を同一化した神学がたどりついた近代理性への信頼は、バベルの塔が崩れるように第一次世界大戦で完膚なきまでに失墜する。(踏まえた僕の理解では)バルトの否定神学・弁証法神学は、その揺り戻しとして神と人間を切り離し、人間には理解不可能な神への屈服と帰依を説いたようだ。

【神がすべてを掌握する世界(中世)→人が神の摂理を理解できるという理性への期待(近代)→人には神を理解できないという断念(20世紀前半)】。この流れは、教会や神学内部の論理だけで理解すべきローカルな歴史ではなく、よりグローバルな世の流れに呼応したものだったかも知れない。

そう気づいたのは、さらに一年後・今年の神田古本市で買った本を読んでいて、ポアンカレの三体問題に再会したからだ。

今の図式を天文学に置き換えると【神がすべてを掌握する宇宙(中世)】の後、物理学の進展により「われに宇宙のあらゆる粒子の位置と現在の速度を与えよ、さすればその生成の全体を計算してみせよう」と豪語するラプラスの魔に代表される【人が宇宙の運行すべてを理解できるという理性への期待(近代)】がやって来た。だがその理性信仰は、互いに引力で影響しあう天体の、二つまでなら正確に解析・予言できる運行が、さらに一つ加え三体にしただけで計算不可能になるという、アンリ・ポアンカレの指摘で覆される。それに続く現代数学や量子力学の発展は、発展と言いながら【人には宇宙を正確に把握できない】という20世紀前半の断念につながるモノだった。

哲学は科学の婢(はしため)か、それとも科学の考察できる範囲はその時々の哲学神学に拘束されるのか。どちらでもあるのだろう。第一次世界大戦がヨーロッパ世界に与えた心理的ショック・自分たちの理性に対する信仰失墜の重さは、あまり日本人にはピンと来ないと言われる。神の摂理も天体の運行も人の理性で解明しうるという近代の夢は、社会においても打ちのめされたのだ。

* * * * *

(ここから私的な余談)

難書のうちに入るのだろう。訳文も非常に分かりづらく(古本だから…)、途切れ途切れで読了まで数ヶ月はかかった気がするバルトの『ローマ書講解』だが、その根本的な発想自体は「あるある」と馴染みぶかいものだった。

つまりだ、人の理解には限界があり、計測不可能・理解不可能の言うたら「外側」「天国」があり、しかし(しかも)世界の一番大事なものはその外側・天国に根拠づけられているのだ、という発想。

前にも日記で書いたように古今東西、多くの理性的な人々の思考は「理詰めで考えていったら世界そのものが理屈に合わない・破滅するしかない」という結論に至るように出来ている。(2014年6月の日記「たとえ外れた予言でも:3.批評の終末論」を御参照ください)

14年の日記では話の流れ上、示唆するにとどまったけれど「理詰めで考えると破滅だ」の次に来るのは「飛べば奇跡的に救われる」である。マルクスは資本主義の破滅を必然とした先に共産主義の理想社会を夢みたし、バルトは理解不可能な神への理性を超えた帰依を説いた。西洋人のバルトは仏教を「穏やかに生活を送る知恵」程度に認識していたようだが、四苦八苦・テトラレンマの現世から飛躍して悟りに至る仏教も、同じ発想の「あるある」だと言えるはずだ。

そしてこれは本当に私的な問題ではあるが、たぶん僕は物語にも、この「不可能な外側・天国」を求めている。

物語はまあ、謎を解くものである。提示された伏線がすべて回収され、一度はバランスを崩した事物がすべて新たな配置で収まるべきところに収まる。そうでない作品は単に未完成であり、失敗と言える。

物語はまあ、謎を解くものである。提示された伏線がすべて回収され、一度はバランスを崩した事物がすべて新たな配置で収まるべきところに収まる。そうでない作品は単に未完成であり、失敗と言える。けれど同時に僕は、表面上はすべての問題に答えが与えられても、何か解ききれない謎が余韻のように残る・解けない謎がほのめかされる物語に惹かれてしまう。

自分がよく使う形容として、水平にはたらく想像力と、垂直にはたらく想像力というものがある。仮にファンタジーや神話・SFの道具立てを用いて、神々の黄昏や人類の滅亡を描いてすら、地上の理屈で割りきれてしまう、水平にしか想像力のはたらなかい作品がある。その逆に、たとえば些細な日常を語っても、そこに天国のきざはしがみえる・あるいは急転直下の奈落が見える、そんなタイプの作品や作家に、僕はどうにも惹かれてしまう。

それは単に「逃げ水」である可能性が高い。理解不可能な外側に、神や天国や世界の一番大事なものがあるわけではなく、理性の枠内=地上では出ない答え・もしかしたら単に「なにか違う」「なにか足りない」という不足感に過ぎないものを、理性の外側に投影しているだけかも知れない。

怪獣やヤプール人や異星人・子どもをさらうサーカスやデパートの試着室から女性を売り飛ばす犯罪者の幻想が、日常の外側にあるように。人の理性は理解不能な外側に、奈落とは真逆の天国をも幻視する。

* * * * *

第一次世界大戦による理性信仰の失墜を受け、いわばその反省とともに、バルト『ローマ書講解』に代表される新しい神学が現れた。

だが佐藤氏が説くには、また歴史が示すとおり、その新しい神学は二度目の失墜=ドイツにおけるナチスの台頭や二度目の世界大戦を阻止できなかった。

バルトの若い盟友には、進んでナチス支持に廻った神学者もいたという。その積極的なつまづきとバルト神学の関係までは、自分の手に余る。だが『ローマ書講解』を読み進めるうち「やはりそうか…」と思わされる箇所、二度目の失墜を消極的に許したともいえる難題に出会った。

一枚のデナリオン銀貨、皇帝への税金をめぐる解釈である。

【後篇につづく・後篇はもっと短く簡潔になるか、いつまでも書けない予定です(正直だなおい)】

←ポアンカレ関連は右から拾いました。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1601

1510→

記事一覧(+検索)

ホーム

|