| 記事:2016年6月 |

←1607

1605→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

自由意志と木綿のハンカチーフ〜エーリッヒ・フロム『悪について』(2016.06.04)

エーリッヒ・フロム『悪について』(鈴木重吉訳・紀伊國屋書店)は1964年の論考。正直なところ、2016年現在では若干の古さは否めない…という印象を受けた。たとえばフロイトがエディプス・コンプレックスを性(性交や男根)に結びつけたのに対し、エディプス・コンプレックスの主が母親を求めるのは乳児の頃の充足された環境を欲する「生のエネルギー」だとするフロムの解釈は、たしかにスマートだが、取りすました優等生の見解にも思える。

暴力衝動や幼児性・生への嫌悪といった負の要素の暴走・極限例として、ヒトラーやスターリンを心理学的に断罪する本篇の主張も、今こそ必要な思想か?と問われると首をかしげざるを得ない。非難したい相手を心理学的に破綻した欠陥人間とみなす手法は(ともすれば自分も使ってしまうし、使われたこともあるが→あるように)すでに新味のないものだ。今の吾々はむしろ「あの政治家はヒトラーやスターリンの再来だぞ」と叫んでも、仮にその判定が妥当だとしても、それが件の政治家への痛撃たりえない・「そうか、彼はヒトラーの再来なのか、大変だぞ」と目からウロコを落とす民衆などいない状況に直面している。

…だが、それらの話は措こう。示唆も発見も多い書だった。

個人的に「おお」と思ったのは、人に自由意志はあるかを問う最終章の考察だ。人の運命は決められているのか、それとも自分の意思で運命を選ぶことができるのか。

それも古いよ、という人もいるかも知れない。俺は自分の意思で自分の考えを決めている、自由意志はあるに決まってるじゃないかと。

だがこの問題はなかなか奥が深い。これは前回とりあげた『暇と退屈の倫理学』でも指摘されていたことだが、金曜晩のテレビ番組でタレントが「とってもジューシー」と絶賛した唐揚げを食べたくなり、土曜の昼に紹介された人気店の行列に並ぶとき、吾々は本当に自分の意思で運命を決めたと言えるのだろうか。こうして前に読んだ本のアイディアをそのまま借りて自分の考えのように語るとき、そもそも考えてるのは僕(マイムラ)だろうか?「仮にタイムマシンで過去に遡り、子供時代のヒトラー(エジソンでも、ナポレオンでもいいけど)を暗殺しても、それに代わる人物が現れ、歴史の趨勢は変わらないだろう」と言われるとき、人は自由意志で歴史の必然を変えられる、と言えるだろうか?

とはいえ、たぶん、このような問いかたには何か詐術がある。

『悪について』の最終章でフロムが提示するのは、その詐術を解くほうの手がかりだ。

フロムは人の自由度をチェスの試合に例える。(厳密には先攻後攻で微妙な差が生じるが)試合開始の時点で、二人のプレイヤーは互いに100%の自由度を持っている。それが試合の進展につれ、片方が巧い手を打ち有利になっていくと、劣勢の側の駒を動かす自由度は次第に減っていく。最後には自由度がゼロになりチェックメイトとなる。

このとき負けたほうは詰んで初めて「ああ負けた」取り返しのつかないことをしてしまったと思うかも知れない。だが実は、それより何手も前で「取り返しのつかない」選択は為されてしまっている−そうフロムは指摘する。

もう一度言う。取り返しのつかない選択は、当人が「取り返しのつかない選択をしてしまった!」と思うより、ずっと手前で為されている。(と、フロムは説く)。

フロムが挙げるのは、彼女とは性的関係にならないぞ・でも一緒にお酒を飲むだけなら→朝チュン「しまったああ」という時は、一緒にお酒だけなら…の時点ですでに「しまって」いるのだという例と(こうして抜き出すと、わりと愉快な人だなフロム)

富豪の息子が貧しい娘との結婚を望んだ話である。

若者は、家を捨てても愛を貫く覚悟だ。両親は、わかった許そう・だが半年だけ婚約発表は待ってくれないかと息子を海外留学に送り出す。留学先でチヤホヤされた富豪の息子は、当然のように半年後には結婚の意思を失なっている。さて、息子が「取り返しのつかない選択」をしてしまったのは、いつか?

これか!と思い当たる節があった。後で考えると、この「試練に耐えられなかった婚約」は『戦争と平和』などで古典文学で頻出する(『カラマーゾフの兄弟』のエピソードも同様ではなかったか)物語の基本的・神話的モチーフでもある。だが最初に思い出したのは「木綿のハンカチーフ」のことだ。

「木綿のハンカチーフ」は太田裕美さんのヒット曲だ(作詞・松本隆)。僕が子供のころにはすでに往年の(?)名曲だったので、知らない人もいるだろう、歌詞の一番だけ引用する。若い男女の語りが交互に歌われるものだ。

「恋人よ 僕は旅立つ 東へと向かう列車で

はなやいだ街で 君への贈り物 探す 探すつもりだ」

「いいえ あなた 私には欲しいものはないのよ

ただ都会の絵の具に染まらないで帰って 染まらないで帰って」

言うまでもなく、三番で青年が華やいだ東の街から送ってよこすのは別離を告げる手紙だ。娘が「涙を拭く木綿のハンカチーフをください」と嘆いて歌は終わる。

実はこの曲を聞くたび、歌詞を思い出すたび、妙な違和感があった。なんとも言えない、いやな感じ。実はある程度まで自分で分析できていたのだが、それは後で書こう。フロムの文章を読んで、初めてそれが明確に言語化できる気がしたのだ。

つまりこの歌は、愛しあう男女が離れ離れとなり、年月が過ぎるうちに心変わりしてしまう歌ではなかった。(会えない時間が愛を育てなかったのだ、と「木綿のハンカチーフ」以上に今の若い人には分からない話はやめましょう→「会えない時間 郷ひろみ」で検索)。フロム流に言えば「取り返しのつかない選択」は青年が都会に出た時に為されていた。最初の最初、東へと向かう列車に乗る選択をした時点で、彼はもう都会の絵の具に染まっていたのだ。

ここで「ある程度まで分析できていた」自分のいやな感じを明かす。フロムの指摘を知るずっと前から、なんとなく自分には「この娘は最初から、恋人が帰ってこないと分かっていたのではないか」という気がしていたのだ。分かったうえで「都会の絵の具に染まらないで帰って(と私が頼んでも、どうせ貴方は帰ってこないんでしょ)」と、不実な恋人を延々なじる歌に聞こえていたのかも知れない。

両者に公平に言えば、こうなる。青年は恋人よりも、東へと向かう列車を選んだ(行かないでという娘の引き止めに耳を貸さなかった)。娘も恋人の、街で成功したいという願いを最初から最後まで許すことはなかった(輝く指輪も拒絶した彼女が最後に望んだのは「木綿」のハンカチだ)。選択は歌の最初から、いや、歌が始まる前に為されていたのだ。

…なんだか、物語のいちおう創作者として、ずいぶんためになることを学んでしまった気がする。

むろん、こうした考え(だがそれを考えたのは僕だろうか?フロムが、そして松本隆がすでに決めていたことを、ただ掘り出しただけではないのか)も、実はすでに手垢がついてるのかも知れない。現代の為政者をヒトラーにたとえるくらい、そんなの当たり前だよと。どう結論していいか分かりませんな。とりあえず選挙権のあるひとは選挙に行きましょう。

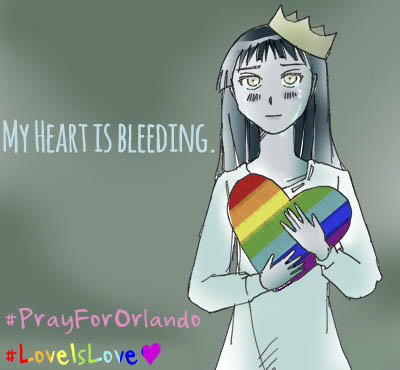

My Heart Is Bleeding.(2016.06.13)

#PrayForOrlando #LoveIsLove

もしかして創作論〜千葉雅也『動きすぎてはいけない』(2016.06.17)

「本も御縁なのだ」とは生涯本を愛し、自身も多くの著作を残した吉野朔実氏らしい言葉だけれど、単純な賛美ではなく、実は原典では「御縁が薄かった」本を惜しむ無念の台詞だった。そんなことをふいに思い出した。「御縁のあること」を無条件に良しとする世界観に異を唱え、接続過剰からの適度な断絶を説く、ドゥルーズの新解釈を読んで。千葉雅也『動きすぎてはいけない〜ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社)

内容もさることながら、実は書名がすごく気になっていた。本屋の店頭で見かけるたび『動きすぎてはいけない』というタイトルを「働きすぎてはいけない」と空目し(違う違う)と自分に言い聞かせていたのだ。

正直に言います。すごく難解でした。たぶん自分はアレですね、日常を超えた極限・極限を突き抜けた世界を垣間見たいのだけど、今さら古代エジプトの超能力文明やシリウス(または五次元)から地球に呼びかける異星人のメッセージも信じがたくて、それで代わりに「人間が脳みそで考えたおおよそ一番むづかしいこと」に挑んでるフシがあるのではないか。まあ楽しいけど、キッツい読書でございましたよ。

けれど、そんな絡み合う樹の枝をかいくぐり暗闇を進むような読書でも、ふいに森が切れ日の当たる草地に出るように「この文章に出会いたかった!」という一節に出会うことがある。自分にとってのそれは、第五章になって突然やってきた。

著者は言う。

「問題=理念論は、次のように二つのステップがあると考えられる。

(1)他の問題群への接続過剰(あらゆる問題の渾然一体)から、或るひとつの、いくつかの問題を切断しなければならない−−すなわち、動きすぎてはいけない。

(2)けれども、そうしてシャープになった問題は、他の問題群への過剰ならざる接続において別様に換言されるのでなければ、解けない−−すなわち、動きすぎてはいけないにしても、「すぎない」具合に、動かねばならないのである」

分かった気がした。それは(1)の「あらゆる問題が渾然一体」で切断できない接続過剰な状態を、自分はよく知っているからだ。

何度か言及していると思うが、僕には小説家になるつもりが、実際には上手く小説が書けず「自分にはまんがのほうが合ってる」と乗り替えた過去がある(もう何十年も前の話ですけど)。

上手く書けないとは何か。たとえば主人公が一人いたとして、その容姿をどこまで説明すればいいのか。髪型は、着ている服は、瞳の色は。あるいは瞳が青だとして「青い瞳」でよいのか「澄んだ青い瞳」まで、いや「朝靄が静かな風に吹き払われたあとの湖のように、少し人間ばなれした涼やかささえ感じさせる、澄み切った青い瞳」まで書くべきなのか。何をどこまで描写するか、その按配が分からなかった。

まんがは違う。絵が拙ないのは兎も角、人物をどのように立たせ、どうコマを割り、どう筋を進めていくか、小説を念頭においては出来ない「ひとつ(あるいはいくつか)への切断」が、まんがなら容易に出来た。

同じことは、文章を書くにも言える。たとえば、この日記のような雑文。書きあぐねるのは、対象となるテーマについて考えが湧き上がりすぎる時だ。「この作品はAで、といってもBであり、Cでもあり、いやそもそもAという要素にCを含むこともないではないのだが…」など、とくに「Aについて言及したときは反Aの要素も上げておかないと一方的だと思われる」みたいに気にしだすと、文章は書き出すことさえ出来ない。そうして途絶してる反故のストックが山ほどあって、実感として言っているのだ。なるほど、接続しすぎてはいけない。

同じことは、文章を書くにも言える。たとえば、この日記のような雑文。書きあぐねるのは、対象となるテーマについて考えが湧き上がりすぎる時だ。「この作品はAで、といってもBであり、Cでもあり、いやそもそもAという要素にCを含むこともないではないのだが…」など、とくに「Aについて言及したときは反Aの要素も上げておかないと一方的だと思われる」みたいに気にしだすと、文章は書き出すことさえ出来ない。そうして途絶してる反故のストックが山ほどあって、実感として言っているのだ。なるほど、接続しすぎてはいけない。けれど、主題をひとつ(あるいはいくつか)に切断しただけでは、問題は解けないと(2)は言う。いったん問題を孤立させるのはよいが、そのまま単体で見つめすぎても「社会が悪い」「俺はもうダメだ」的な袋小路に陥ってしまう。「他の問題群に(すぎない程度に)接続し、別の文脈に換言しなければ、問題は解けない」というのだ。

著者自身の思惑は知らないが、これもまた文章論・創作論として自分には頷けるものがあった。

僕の創作の師匠は(すでに亡くなった)丸谷才一先生という文筆家なのだが、その文章は大体「ある話題を取り上げ→それが別の話題に接続され終わる」形式を取っていた。軽いエッセイなどもそうだし、「横しぐれ」あるいは『笹まくら』のような小説でも、当初のテーマが横すべりして終わるものが多い。

実は創作全般そうではないのか。

物語においては「最初に主人公に目標を与え、それを達成させればよい」みたいに(創作指南などでは)教えられがちである。だが少年誌のデビュー読み切り短篇に時々あるような「スポーツ大会で優勝をめざす主人公(いや、憧れの女の子に告白するでも好いが)が、優勝した(両想いになった)!完」みたいな話が、異様に「そうなんだけど、そうじゃない」感をかもしだすのはなぜだろう。物語とは、むしろ「主人公が最初に目標を持つのだけど、半分ひねって別の何かを得たり失なったりする」トランスファーみたいな出来事ではないのか。空に浮かぶ島ラピュタを目指していた少年が、それより大切な愛するひとを得るように。

自分なりのまとめ:(1')文章あるいは創作では「あれもこれも」と接続過剰な状態を一度離れて、ひとつ(あるいはいくつか)のテーマに絞りこむ必要がある (2')そのうえで、そのテーマを別の文脈につないでトランスフォームさせるのが物語(文章)の作法ではないか。

言い替えるとこうだ。物語において主人公は(考えるときに思考は)しがらみで硬直した世界を一度は出なければならない。女王エルサがLet It Goして王国の外に氷の宮殿を築いたように。だがそこで内と外は逆転する。世界の外に築いたはずの宮殿=別乾坤は、今度はそれ自体が「内」となる。そして主人公(思考)は内なる宮殿から再び世界に「出」て、世界と再接続しなければならない。

先程と同様、これもまた、途中まで上手く展開していたはずの文章や創作が「出口」を見つけられず破綻した、幾度もの経験に基いている。物語には「現実への出口」が必要なのだ。

* * *

はっきり言って、ドゥルーズの哲学とはあまり関係ない話な気が自分でもする。もしかしたら、たとえば「オーディオ回路の電圧調整」みたいな理工系のテキストを読んでも、同じような教訓を僕は引き出していたのかも知れない。

それをわざわざ難解な現代思想(あるいは電子回路の解説)から読もうとするのは無駄な遠回り・ゴワゴワの木の実を全力で絞って一滴か二滴の甘露を得るようなもので、たとえば「これであなたも一流作家」あるいは「できるビジネスマンの思考法」みたいな啓発書は、こうした教えを(薄めたり人工甘味料を添加しながらも)1リットルのボトルでドンと供しているのかも知れないと考えると、深く深く考えてしまったりもするのだが、まあいい。

* * *

『動きすぎてはいけない』に話を戻すと、(2)について、当面の問題単体で考えすぎ袋小路に陥る危険を、著者は次のように戒めている。

「ドゥルーズは「何?Qu'est-ce que?」という形で「本質」を問うことを、糾弾している」

「「何?」という問いは(中略)ニヒリスムに陥ってしまう」

ドゥルーズ=著者がその「ニヒリスム」の起点として挙げるのは、ソクラテスだ。これも小さく「分かるー」と言いたくなったのは、昨年一念発起して、かねて懸案だったプラトンの対話篇を読んだためだ。プラトンが「饗宴」などで讃えたソクラテスの「無知の知を自覚させる対話術・産婆術」は、たしかに「(愛でも正義でも)人々は自分で分かってると思ってる事物について実は分かってないのだ」と説くばかりで、読者をそこから先に連れて行かないきらいがあった。そのとき感じたモヤモヤを、もっと明晰に、こうして考えていた人がいたのだなー(皆やっぱりモヤっと来るんだ)というのは、なかなか感慨深いことでもあった。

なお、この第五章の「なんてよく分かる!」一節でスイッチが入り、後はもう書いてあること全てが、まるで自分が考えてるかのように理解でき共感できて最高だった−−なんて都合よく話は進まず、再び節くれ立った枝が生い茂る暗い森に突入、最後までズタボロのエクストリーム読書だったことは申し述べておきたい。

でもまあ揺さぶられる文字追いでした。冒頭に述べたように「御縁のあること」=好いことと無条件に信じがちだった自分は、それに冷や水ぶっかける本書を読んで良かったと思う。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1607

1605→

記事一覧(+検索)

ホーム

|