| 記事:2020年2月 |

←2003

2001→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

無法と分断〜入管について(後編)(2020.02.02)

【入管=入国管理局が不法滞在者として収容している多くの外国人にたいして、虐待といえる非人道的な扱いを続けている問題について、自分自身が第三者として見聞きしたことと、政治思想の本などで読んだことを、わりとチグハグに往復させる、ちょっと特異なアプローチを試みています。きちんと基礎から把握するには、それに相応しい記事や文章を参照してください】(先月の前編からの続きです)

5.

茨城県牛久市、東京都品川区、そして大阪市などでは、入管の外からの抗議の呼びかけが実施されている。外からの呼びかけに応じて、中から「ありがとう」「つらいよ」などの声があがる。

2019年1月、大阪入管前での抗議の日にタイミングが合い、旅行中の自分も参加した。「大阪入管 仮放免だせ」「大阪入管 今すぐ出せ」と、入管の中のほうがリードして、コール&レスポンスされる一幕があり(大阪は進んでる…)と驚かされた。

6.

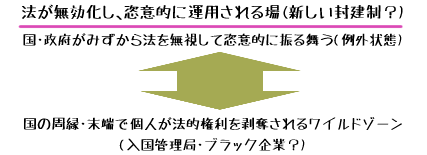

テッサ・モーリス-スズキは、法が恣意的に運用され無効化される場をワイルドゾーンと呼んでいる。トランプでいうワイルドカードのワイルド、何でもありの無法状態と捉えていいだろう。

学問的な関心から、このワイルドゾーンという語を追ってみたのだが、今のところ芳しい成果は得られていない。この概念のネタ元としてモーリス-スズキが言及しているのは、歴史学者のスーザン・バック-モースや社会学者のジグムント・バウマン。それぞれの著書を拾い読みして、それぞれ興味や関心をかきたてられることは多かったのだけど、ことワイルドゾーンについては、あまり突っ込んだ議論を、まだ読めずにいる。

(再掲)

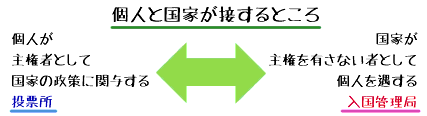

(再掲)モーリス-スズキは個人=市民を軸に「個人が主権者として国家に接する投票所」の対極として「国家が主権を有さない者として個人を遇する入国管理局」を位置づけた。

だが「法が無効化され恣意的に運用される場所」という現象を軸にすると「国家の主権がおよぶギリギリの端であり(相手が国民でないのだから)、個人の権利が剥奪される入国管理局」の対極にあるのは「国家というシステムの中心・最上部で行政府が法を無視し、恣意的に統治をなす事態」だろう。公職選挙法違反に該当する事態の追及から首相をはじめとする与党の政治家が逃げ回り、国会を通さない閣議決定で自衛隊を中東に派遣する、この国の状態そのものだ。

こうした国の中心で政府が法を無視する状態を、どうやら「例外状態」と呼ぶらしい。カール・シュミットはナチス・ドイツによる政権運営を、この例外状態であるとし、政治のひとつのありかたとして称揚しているようだ。これに対しジョルジョ・アガンベンは9.11後のアメリカの振る舞いを、例外状態として批判しているという。正直、このあたりは勉強が追いついていない(哲学者であるアガンベンの著作は、ちょっと歯が立たないくらい難しい)。

仏文学者の白石嘉治は栗原康との対談『文明の恐怖に直面したら読む本』(2018)で、契約が法に優先する現代の状況を新封建主義と呼ぶ動きがあると述べている。ブラック企業のような社会対個人のレベルだけでなく、TPPのような国家間の協定でも、法の支配にヒトの契約が優先される。入国管理局で行なわれていることも、その一環であり、また今後の社会の雛型となる先端でもあると、今の自分は考えている。

この本は、そのうち日を改めて取り上げます。

7.

入管問題を「なんか社会の隅っこで非道いことが行なわれている」でなく、その非道さは(法の失効という意味で)今の社会全体が抱える問題に根本から関わるかも知れないんだよ、という話をまとめることが出来たと思う。

もうひとつ、この件について今まで上手く言語化できてなかった話をしたい。

2019年3月。品川の東京入国管理局が、体調の急変を訴えた収容者や家族の要請を無視し、救急車を追い返した事件のことを書いた。

現場には(たまたま体が空いていたので駆けつけた)僕や日頃から収容者の支援をしている人たち、つまり日本人と、当事者の家族や友人であるクルドの人たちが半々で集まっていた。救急車での搬出が拒否され、入管の職員と押し問答になるクルドの人たち。僕が恐怖したのは、もしここに日本人の支援者がいなかったら、ということだった。

実際には日本人の支援者がいた。駆けつけた中には在日朝鮮人で、みずからが被る差別と日々たたかっているひともいた。けれど、そうしたいわば加勢なしに、クルドの人たちだけが集まり、日本人の入管職員と押し問答する、そんな構図も理屈としてはありえた。この国が、相容れない二つの社会を内包し、分断される事態。

吾々が「ひとつの吾々」でいられるのは、日本の側から加勢する者があり、また外国籍の人たちが、まだ日本の個々人を見限らないでくれているからだ。

「彼ら」は「彼ら」なんだよ、「吾々」じゃないと冷淡な態度を示す人たちは、本当に「彼ら」と「吾々」が分断されてしまうことが、怖くはないのだろうか。

もちろん「分断はある」とも言える。国籍だけでなく、貧富や、あるいは政治的な信条などで吾々はすでに分断されているのかも知れない。でも、それを乗り越えて「吾々」をひとつに、つなぎとめる者が何人かはいなければ、吾々は本当にバラバラになってしまう。

こういう視点、「自分はマジョリティなんだけど分断が怖い」という視点での意見は、あまりない気がするので、上手く伝わらないかも知れない。もちろん捉え方しだいで、自分もマイノリティに属することはあるだろう。けれど、マイノリティに己を擬して、代弁者として述べるのでなく、マジョリティの側からみてもコレはまずいと言う者が一人はいていいだろうと思い、書いている。

異物など不要だという人たちは、生身の人間を異物として排除しつづけることが、怖くはないのだろうか。

自分は入管問題に理論面からアプローチした変わり種(異端)と書いたけれど、もちろん直接のきっかけは実際に入所者が受けた迫害を告発し、救援を訴える人たちのアクションがあったことでした。面会や支援の第一人者によるレポート。本で入るなら、まずここから。

アムネスティが3月末までをメドに署名を募っていますが、驚くくらい反応が薄いです。難民の収容・送還に関して基本的なことがまとまった声明文を一読のうえ、可能なひとは賛同を。

・外国人の長期収容に終止符を!

伽藍とパサージュ〜栗原康×白石嘉治『文明の恐怖に直面したら読む本』(2020.02.09)

「バリケードが三日しかもたないのは、蜂起した群衆が我身可愛さで秩序に逃げ戻るからではない。(略)バリケードの経験は、燃えあがる真実であるからこそ三日しかもちこたえられない。(略)

叛乱は敗北する。秩序は回復される。

しかし、叛乱は常にある。秩序は叛乱によっていつかふたたび瓦解するのだ。

永続する敗北それ自体が勝利だ」

(笠井潔『バイバイ、エンジェル』)

前回の日記で予告した、栗原康×白石嘉治『文明の恐怖に直面したら読む本』(Pヴァイン、2018年)。

今どき珍しい、無類に面白い本でした。人に薦めたくなる。難解じゃないかなーと心配したりせず、安心して薦められる。対談形式の話し言葉は読みやすく、内容もディープなのに分かりやすい。魔界転生から長渕剛まで、芸術から政治経済まで多彩(雑多ともいう)なテーマを取り上げながら統一性があり、血みどろの歴史を語りながら、どこかユーモラス・そして詩情に溢れている。

分かりやすさの理由は、明瞭に示された対立軸だろう。順を追って説明します。

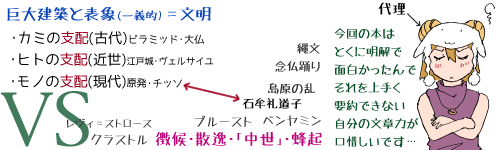

著者たちは、吾々の社会の歴史を、えらく大づかみに要約する。

「組織の中心にいるのが、古代ではカミだった。それがそのあとヒトに変わります(中略)

産業革命以後(略)はモノが中心になっている」(白石)

図式化すれば

・カミの支配(古代:平安時代くらいまで)

・ヒトの支配(近世・近代:鎌倉〜江戸くらい)

・モノの支配(産業革命以後・人新世(アントロポセン))

たとえば、平安時代に死刑がなかったことは、この区分によって説明される。カミが畏れられていた頃は、ヒトがヒトを死なせるのは越権行為だった。だが、武士の世になりヒトが文明の基底になると、同じヒト同士だから殺せるようになる。あるいは今どき、江戸の世が理想化され時代小説が好まれたりするのは、モノの支配に疲れた現代人の「ヒトが一番だった時代」へのノスタルジーと捉えられる。

「江戸には人情があった」「平安時代は人の命を大切にした」みたいな美化とは違う(まして「そうした人情や人命尊重が日本の心だった」などとはならない)過去を測るモノサシが、こうして吾々のものになる。

著者たちが提示する対立軸は「ココロが大切にされた過去vsモノが支配する現代」みたいなものではない。むしろ、上に立つものが替わっただけで、支配の構図に変わりはない。

その象徴として挙げられるのが、巨大建築だ。

「文明であるかぎりやっていることはおなじで、とりあえず大きな建物をつくる(略)

ピラミッドにしろ、古墳にしろ、ヴェルサイユ宮殿にしろ、江戸城にしろ」(白石)

現代美術家の会田誠が2018年の個展で「セカンド・フロアリズム宣言」として二階建てより高い建物は破壊しろと主張した事例には、ちょっとビックリした。最近、自分も創作SFのアイディアで似たようなことを考えていたからだ。まあSFの話はさておき「三階建て以上の建物には邪悪な意志がやどっている」と白石は言う。「「おまえ、死んでもいいから、これつくれ」というのが巨大建築です」。巨額をつぎこんだオリンピックの競技場設営で起きている、劣悪な環境下での労災・事故死などがおのずと想起される。著者たちは核施設こそ現代のピラミッドであり、伽藍なのだと直言する。

会田の展示では床に六法全書が打ち捨てられていたという。法は巨大建築(的なもの)をつくるために整備されたといえるからだ。文明の目的が巨大建築(的なもの)ならば、それを達成する手段は法であり、表象だと著者たちは言う。表象とは、読みかたが一義的に決まっている記号だ。今日の稲や麦の状態は、未来の収穫を予測させるための表象であり、その予測は過去の収穫との突き合わせで得られる。稲や麦はこうあるべきという一義的な像が、今日の穂に表象される。法や国旗は、一義的な読みかたを人々に強いる。

これに対して(お待たせしました)提示されるのは非農耕的な人々が生きていた徴候の世界だ。徴候は、一義的には決められない。山を歩いているときに、草むらが揺れる。それは獲物となるウサギかも知れないし、脅威となるクマかも知れない、あるいは単に風かも知れない。狩猟民はそれを瞬時に判断し、行動するが、世界はつねに一義的でない多様性に揺らいでいる。

一義的な表象に対する、多義的な徴候。徴候から多義的な世界を読み取る力能。巨大な建物(伽藍)に対する散逸、逃散、裂開。それが著者たちの提示する対立軸だ。

典型として挙げられるのは念仏。伽藍的なものに組み上がった平安仏教の体制にたいし、法然が念仏ひとつで打ち立てた対立軸は、親鸞、空也、一遍へと深化し(ここまでニコニコ合いの手ばかり入れていた栗原氏が大いに語るところによれば)悪人を取りこみ、獣と一体化し、歌や踊りでアナーキーな揮発性の楽土を「今ここ」に現出させる。

「鎌倉仏教も「でかい建物はいらない」という運動として捉え直すことができますね。(略)

街で空也が念仏をとなえていたら、民衆が勝手に屋根を作ってくれたりするんですよ。(略)

あとは全国放浪すればいいとか」(栗原)

カミからヒトへ、ヒトからモノへ。支配のモードの端境期・文明の(表象の、巨大建築の)統治が弱まったときに出現する多義的な徴候の世界を、著者たちは「中世」と呼ぶ。「中世」的なものは、時代を問わずに出現する。ダンテの神曲。プルーストの小説。ベンヤミンのパサージュ。レヴィ=ストロースや、ロラン・バルト。ほろびゆく中米の先住民族に取材し『国家に抗する社会』を記したピエール・クラストル。ギロチン社。女相撲。本書がどこか詩情に溢れていると冒頭に書いたが、それも不思議ではなかった。詩情もまた、一義的な表象・伽藍を建てる支配的なものに逆らうものの属性だからだ。

伽藍とパサージュ。巨大建築vs踊り念仏。文明vs中世。あるいは弥生vs縄文。

「中世」は時代区分に関係ない「状態」のことだと著者たちが言うように、それは時間軸でなく空間・特定の地域にも出現する。本書は(カミに対するヒトの支配が決定的となった)島原の乱から説き起こされるのだが、その対岸には石牟礼道子が描いた水俣があり、石牟礼には島原の乱を描いた小説もあるという。この地域=九州西岸は入江が入り組み、農耕が発生しにくいという話から、同地は大正時代のアナキスト伊藤野枝が住んでいた場所であり、さらにブレイディみかこの出身地でもあり…と縄文的・アンチ表象的な「土地柄」が現出されていく過程はスリリングだ。それが妥当かどうかは分からないが。

妥当かどうかは分からない読みで、一義的な表象を都度くつがえしていくことは、徴候的であり力能的であり、中世的な自由を都度うちたてることでもあるだろう。本書は文明がいかに吾々を支配しているか、いかにそれに逆らうか、という明解な視座で、歴史や文化・過去から現在までを見直すガイドブックであり、有用なモノサシと言える。

「民衆に民意なんてない(略)。

たしかに民衆はいる(略)。それは人民とよんでもいいかもしれない。

民衆、人民、つまりピープルはいる、と。でもそのピープルに民意などというものはない。

国家の権力は、そのないはずの民意をあたかもあるかのようにみせかけて、

その民意をくみとるというかたちで発生する」

ピープルが不在のところに造られる「民意」、それがポピュリズムだと著者たちは喝破する。

なんで世の中こんななんだろ、と嘆きに押しつぶされそうになったとき、その嘆きに別の方向から光を当ててくれる、オススメの一冊です。

念のために言うと、著者たちが提示する「中世」的というオルタナティヴは、残念ながら、今のモノなり政府なり経団連なりが支配する状況を完全にくつがえし、別の理想社会を打ち立てるものではない、と思う。それらは別の巨大建築であり、人を自由にしない体制にすぎない(と著者たちは考える)からだ。革命ではなく蜂起。ヨーロッパの不可視委員会や、日本の「素人の乱」にも通じる思想だと思う。それでいいのか、未来のよりよい社会を考えなくていいのかとは僕も思う。けれど同時に、自らアナーキストを名乗る著者たちが引用する、マルクスと同時代の思想家ランダウアーの啖呵もひとつ、懐に忍ばせておいて良いと思う。「ここが新天地じゃなかったら、どこにも新天地なんてねえんだよ!」

エア即売会にまんがを描きました(2020.02.16)

今回の日記は、日記というかお知らせです。「第2回 一次創作限定エア即売会」(今回が最終回だそうです)に参加しています。

コンビニのマルチコピー機に誰かが登録した画像・文書を、その登録番号を公開し、第三者が自由にプリントできるネットプリント機能。デモのプラカードにも使われている同機能を利用し、創作者がいっせいに自作を公開する催しのようです。

・#第2回一次創作エア同人誌即売会_お題枠(twitter/お題「プレゼント」)

・#第2回一次創作エア同人誌即売会_フリー枠(twitter)

面白い企画で、ちょうど描きたい話もあったので、フリー枠で参加することにしました。

新作の7ページまんが(表紙を入れると8ページ)。セブンイレブンのマルチコピー機…要はどの店舗にもたいてい置いてある今「ふつう」のコピー機ですが、そのネットプリントボタンから入って→

・免責事項(お札などをコピーしない等)を確認・OKしたら→

・8ケタの予約番号【終了しましたを入力→

・紙のサイズ(A4)・カラーの有無(白黒)など確認する画面で「両面」を選択→

・両面コピーのモード「長辺とじ」を選択(「2枚を1枚に」は触らなくていいです)→

A4白黒・両面コピー1枚(40円します)をプリントしたら、表紙にあたるページの指示に従い、紙を2回折って底辺をカットすると、文庫サイズ8ページのまんがになる寸法です。

どれだけ刷られても作者の懐は温まらないし、読む人もお金を払う、LOSE-LOSEの企画(?)ですが、まあいいでしょう。本来の「同人誌」って、そういうものだったはずです。

まんがは描き下ろし。「2月2日(ツインテールの日だそうです)にツインテールで登校してきた幼馴染の機嫌を損ねてしまう」話です。二次創作ではないのですが、アイディア的に元ネタがあって

・「幼なじみがツインテールにしてきた話」(新居さとし)←こちらは無料で読めます

にインスパイアされた話になってます。だからタイトルが「Answer」。まあ正直、元ネタのほうが面白いのは世の常ですが、同じ題材でもそれぞれの作者らしさが出るあたりを味わっていただけたらと思います。 ※企画終了しました。プリントアウトしてくださったかたに感謝。ちょっと幸せな気持ちになってもらえてれば嬉しいです。(20.03.08追記)

「現代」は遠くなりにけり(前編)〜ウィルソン・ブライアン・キイ『メディア・セックス』(2020.02.23)

現代の奇書、という形容がスッと頭に浮かんだ。いや「誰かがそう言ってた」ではなく形容したの自分ですが。ウィルソン・ブライアン・キイの『メディア・セックス』(原著1976年・邦訳1989年/植島啓司訳/リブロポート)。

かつて一世を風靡した(?)同書を見かけたのは昨年末、東京某所の古本屋。UFOやオカルト・陰謀論の書籍ばかり取り揃えた、これも奇なるお店だったが、レジスターでなく店主みずから小さなガマグチ財布を開いてお釣りをくれたのが、また異界のようで慄いた。趣味でやってて、もう採算は度外視なんだろうなあ。数日後、同じ東京の別の某所、本郷・東大そばの古本屋ではキャッシュカードで支払いができ5%還元まであったので、逆の意味で驚いたのですが。東京いろいろ。商売いろいろ。まあ、この話は余談なので早々に切り上げるとして―

『メディア・セックス』の主題を大づかみに言うと「広告は自己利益のため、サブリミナル効果で消費者を煽っている」だろうか。

まずは前史として1950年代。アメリカの映画館で、通常は知覚できない一瞬だけの「ポップコーンを買おう」「コーラを飲もう」というメッセージを挿入したフィルムを上映したら、ポップコーンとコーラの売り上げが激増したというのがサブリミナル伝説の嚆矢と言われる。これ自体、作り話とも言われている。日本では1990年前後、邦画の広告や本編にサブリミナルなメッセージが挿入される騒動があり注目を集めた。冗談とか、それ自体が話題作りのためという形で処理されたようだ。繰り返しになるが本書の邦訳は1989年。与えた影響は無視できないように思う。

ただし。

それまでの言説と一線を画し、キイの著作が大きなインパクトを持っていたのは、このメッセージが直接的な「買え」などではなく、性的な誘惑だったことだ。それも映像の1コマにメッセージを差し挟むのではなく、二次元の画像=広告写真や商品に、意識はできないが潜在意識では知覚できる微妙な濃度や曖昧さで「Sex」と書かれている(リッツ・クラッカーの表面にまで!)それもビッシリと、と主張したのだ。

奇書と呼ばざるを得ない所以である。

十分にリラックスして眺めれば、容易に「Sex」の文字を判別できるようになると著者は言う。著者が受け持つ学生たちは、次々とサブリミナルなメッセージが読めるようになったと言う。キイの別の著作『メディア・レイプ』巻末に寄せられた伊藤俊二氏の文章によれば(彼自身でなく)知人の編集者が、メッセージ判別能力を会得したという。それは心霊写真ブームのような、背景の滝壺や森林の中に顔(霊)が見えるのと同様の思い込みではないのか。肝心の本の口絵写真は縮小や複写のせいで鮮明度が低く、サブリミナルな文字を読み取ることは著しく困難で「ここに実は、こうメッセージが書かれている」という絵解きを並べられても、なんら確証にならない。僕が作った上の図像のように、画質をリアルタイムに調整できるパソコンのフォトレタッチ・ソフトがあれば、まだ検証できたかも知れないが…

また著者は「大手の広告代理店なら、こうした技法はデザイナーの常識だ」と説くが、彼の著書以外でそれらが暴露・内部告発された話は伝わってこない。しかし著者は「メッセージはあるし、読みとれるし、業界では常識だ」と言う。

思いあぐねた取材班は(つうても僕ひとりですが)横浜市A区に飛んだ(実際は歩いた)。市立図書館の分館の書庫にある、キイの他の著作を借り出すためだ。乗りかかった船だが、しかし大変な船に乗ってしまった。

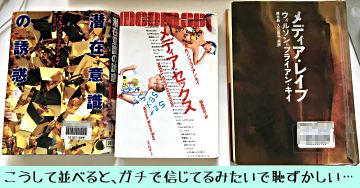

とりあえず日本語で容易にアクセスできるキイの主著は三冊。

『潜在意識の誘惑』(原題 Subliminal Seduction 1973年/邦訳1992年)

『メディア・セックス』(原題 Media Sexploitation 1976年/邦訳1989年)

『メディア・レイプ』(原題 The Age of Manipulation 1989年/邦訳1991年)

あまり内容の変わらない三冊目は斜め読み、とりあえず『潜在意識の誘惑』を通読。うーん、分からん。それはそうだろう。当人の主張だけを掘り下げて、その真偽を判定することは難しい。

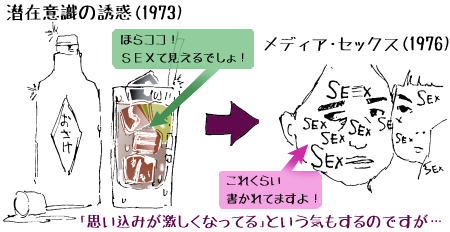

ただ強いて言うならば、一冊目から二冊目までに、著者の主張は深化・過激化・過剰化しているように見える。例示される図像における「Sex」の書き込みの密度が違うのだ。

いや、一冊目『潜在意識の誘惑』でも「もっと小さな書き込みが無数にある」と文章では言っているのだが、それを実際に図で提示したのは『メディア・セックス』が初めてで、よりスキャンダラスな方向を打ち出したことは間違いない。性的な誘惑で消費を煽ると広告業界を批判した著者が、同じ集客法(サブリミナルではないが)に走っているのは少し皮肉だ。

『潜在意識の誘惑』では広告写真に埋め込まれた犬やサソリ・白鳥などのシルエットを読み取り「犬は人類最古の友で、これをウイスキーの広告に忍ばせるのは…」「サソリが象徴するのは…」「白鳥は…」と図像学やユング的(?)な意味づけを施している。正直ちょっと無理があると思うのだが、逆にキイの思索がテーマ的にも性的な誘惑に絞り込まれる過程を、一冊目と二冊目のあいだに読みとれるかも知れない。

思索を(状況証拠だけで)妄想・妄執と言いかえるのは著者に対して酷で非礼だろうが、広告産業の誘導によってアメリカ人は性に取り憑かれているという著者の主張は、それ自体が性的な強迫観念に取り憑かれた「現代」アメリカを体現しているようにも思えてくる。

ここまで、よくも悪しくもインパクト絶大だった「クラッカーの表面にビッシリと文字」の説明に終始してしまったが、キイの主張はそれだけではない。盛り込みすぎてもいけないので、以下は次回に続きます。またしても、月またがりで申し訳ない。

『メディア・セックス』のほうは文庫化もされたようです。いやほんとに、一世を風靡したのよ。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2003

2001→

記事一覧(+検索)

ホーム

|