| 記事:2020年7月 |

←2008

2006→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

選挙に行きましょう〜2020年夏(2020.07.03)

ここ半年、生存報告も兼ねて毎週日曜日には日記らしきものを書いているのですが、今週は前倒しで金曜更新です。なぜか。「選挙に行きましょう」という話が特定の候補の上げ下げになると、都知事選の投票日にあたる日曜では公職選挙法に抵触するおそれがあるから。(追記:後で見返すと特定の候補の「下げ」だけだった+落選運動は当日でも抵触しないので日曜でも良かった)はい、隣県の神奈川から、おせっかいにも「投票に行きましょう」という話をします。時間がないので簡潔に。

結論から言うと、東京都のコロナ対策は全方位的に酷い。建物を赤く光らせるだけの(バットマンを呼ぶんじゃないんだから)「東京アラート」も、行政の責任を個々に丸投げした「自粛から自衛へ」も、ついには感染者数と警戒を連動させない宣言も。それは国政の「緊急事態宣言」が補償や医療拡充などの対策をまともに伴わない気分だけの宣言だったことを、より純化した産物だった。

ピンポンゲームのように、その無為無策が今度は国政や、他の地方自治体に投げ返される懸念は強い。都の首長を決める有権者が、世間全般に及ぼせる権力・影響力はまことに大きい。

なので投票に行ってほしい。

このように投票を促すと「権力・影響力といえば聞こえがいいけど、それって『責任』だよね?重たいよ!」と感じる向きもあるだろう。「現状では現職が圧倒的に優位と言われてるのに、勝てない投票をする意味ってあるの?」

…ではなく。

…ではなく。「勝てない投票に意味はあるか」問題については

・選挙では僅差の逆転もあるので諦めてはいけない

・投票率があがること自体、為政者に有権者の存在を意識させることなので良いのだ

という反論・提起がなされている。後者については、こちらの記事が(簡潔にと言いつつ既に長くなってる本サイトの日記などより余程)簡潔にまとめている→

・「ぶっちゃけ、投票ってメリットある?」(春日そら/note)(外部サイト)

「三分で読める」こちらの説明で、納得できれば良し。投票に行きましょう。

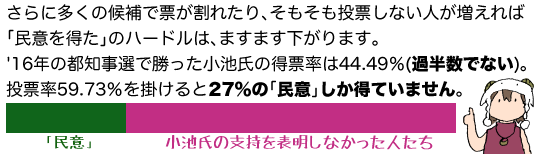

ただ問題は、投票率が上がろうと、仮に投票者の49%までがノーを突きつけようが51%で勝てば、

いちど勝ってしまえば「民意を得た」と称し、反対者がどれだけ言おうと好き放題するタイプの政治家がおり、困ったことに現職の都知事はその筆頭に思われることだ。

だから今回、ホンネを言えば選挙には勝ってほしい。しかしそれは「※無駄に長い比喩なので消しました」みたいな理想論だ。

都知事の任期は四年ある。勝ってしまえば安泰の四年だ。自分に投票しなかった有権者の、どころか自分に投票した有権者の意向すら馬耳東風と無視しかねない為政者の存在を前に、勝てない投票の意義を(保険として)至急に案出する必要がある。

僕が考える対案は「投票率が上がっても(直接には)変わらない為政者がいるかも知れない。だが投票することで隣人や自分自身は変わるし、それが政治を動かすことはできる」というものだ。

逆に言えば、投票率が上がれば自動的に為政者がそれを意識するわけではないだろう。選挙で負けたら諦めてしまい、また粛々と「自衛」に戻ってしまう有権者ならば。為政者をおびやかすのは選挙で反対票を投じ、日常でも政策のおかしなところに声をあげていく市民ではないか。

そして、そのような市民に隣人や自分自身を変えていくのに、選挙ほど、候補者や人々の声を聞き「なるほど、こういうことが問題なのか」「アレとコレがつながってるんだ」と知ることほど効果的な機会はそうない。

実は、すごく面倒くさいことを言っている。「意見があるなら投票で示せ(他の場所で文句言うな)」という、よくある主張とは真逆に「投票だけじゃダメだ、日々要求を出せるような自分を錬成しろ」と言っているのだから。

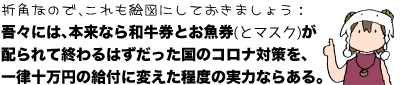

だが吾々には、選挙に拠らず、本来なら和牛券とお魚券(とマスク)が配られて終わるはずだった国のコロナ対策を、一律十万円の給付に変えた実績がある。

それは言い替えれば、今の吾々には「数ヶ月の自粛なのに一ヶ月分(十万円)の給付しか引き出せず、東京アラートや何やかやを止められない」程度のチカラしかない、ということでもある。でも「最初から何を言ったってムダ」じゃないことは、兎にも角にも給付された十万円が示している。

本当はこういうことを、もっと早く(投票日の前々日などでなく)言えれば良かったのかも知れない。しかし自分も、今回の都知事選でさまざまな声が上がるのを見聞きして、ようやくここまで考えつき、考えがまとまったのだ。

先の「3分で読める投票に行くべき理由」のnoteを書かれた春日そら氏が別の場所で「あなたは、ひとりひとりの人間は、もっと丁重に扱われるべき尊い存在なんだよって、うまいこと伝えたい」とつぶやかれていた。それは今まで(少なくとも自分には)言語化されていなかった、新しい概念のように思われた。「あなた自身も自分で卑下せず、尊重に値する存在だと確認するために投票に行こう」と言うときに、たとえば選挙権を有さないまま、国や都の決定に従わされている人たちの苦渋を引き合いに出すべきだろうか。このあたりの思考や思索は、どんどん鍛えられていいと思う。

今回の都知事選に限らず。選挙権のある人は、それを行使しましょう。言うなれば、より自由に手足を動かせるように。

「民主主義というものは(中略)スポーツにおける「フォーム」のようなものなのである。(中略)

トレーニングしだいで豊かになることもできれば、衰えることもできるのだ」

(フェリックス・ガタリ『闘走機械』)

おなじかたの記事。こちらも「選挙」という場を通して言語化された思索。参考になるし、目の前の選挙を越えた生活の指針になると思います。

・【投票先、どう選ぶ?】 なにも考えられないくらい疲れている時の、投票先の選び方(春日そら/note)(外部サイト)

文化の別名〜映画『ブレッドウィナー』(2020.07.12)

ウポポイ、とはアイヌ語で「(大勢で)歌う」という意味らしい。北海道白老町にオープンした「アイヌ文化復興・創造拠点」。博物館に体験型の公園や食堂、そして明治から昭和にかけ学術の名目で本土に持ち去られた遺骨の返還を受けた慰霊施設などを備える。新千歳空港から方向は反対で札幌とだいたい同距離、交通など考えると(とくに今は)首都圏からのアクセスは容易くはないが、一度は訪れてみたい場所だ。個人的にはHPに掲示されたイナウの写真だけで魅了されてしまう。

・ウポポイ〜民族共生象徴空間(外部サイト)

「そこで人々は神に捧げるイナウを作り…」とは、知里幸恵『アイヌ神謡集』(岩波文庫)に頻出するフレーズだ。木を削り波打つ帯が重なるようにしたイナウは、大阪の民博や愛知のリトルワールドで見ることが出来る。本土の博物館で観られるということは、元々あった場所から引き離されたわけだよなあと思いながらも「六本木で芸能人を見かけちゃった!」みたいにテンションが上がる。特殊かも知れない。逆に僕は、芸能人を見かけても上がる気がしない。

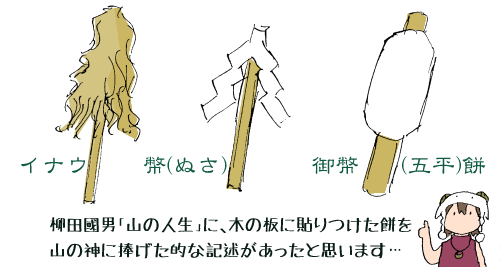

『アイヌ神謡集』のイナウと、このたびは幣も取りあえず手向山の幣(ぬさ)、そして岐阜などで名物の五平餅=御幣餅が、神に捧げるという意味合いや形状・名称などで相通じるのも面白いところだ。

『アイヌ神謡集』を読んだのは何十年も昔で、もう細部は完全に忘却しているのだが、印象的な話がある。神々が人間の傲慢さに腹を立て、もう鮭などの贈り物を止めてしまおうとした時、賢いカラスだかキツネだかが(フクロウだったかも知れない…本当に忘却している…)赴き、人間のために擁護のチャランケ=議論を仕掛けるという話だ。

同じ時期に、旧約聖書のロト(ソドムとゴモラ)の物語を題材にしたブレヒトの戯曲『セツアンの善人』を知ったこともある。架空の街セツアンに、一人でも義人がいたら世界を滅ぼすのをやめようと二人の天使が訪ねてくる物語だ。やはり大体おなじころ観たSFコメディ『花嫁はエイリアン』も、地球人は存続に値せずとする異星人を前にダン・エイクロイドとキム・ベイシンガーが「人類の文化」としてミュージカルを歌い踊る話だった。

若い頃に出会ったテーマは引きずるもので、「人類は存続に値すると証(あかし)だてを迫られる」という主題は自分でも作品化しているし、なんなら何のために物語はあるのかという問いに対する有力な答えの一つとすら思っている。物語に「ため」なんてないよ、娯楽や暇つぶし・現実逃避のためのモノさ、という意見もあるだろうけど…

* * *

コロナ禍による緊急事態宣言が解除された6月。再開された映画館で最初に観たのはスーダンのドキュメンタリー『革命シネマへようこそ』だった(2020年6月の日記参照)。

一方、4月・営業休止が迫る地元のミニシアターで、最後にコレは観ておかねばと駆け込みで足を運んだのがノラ・トゥーミー監督『ブレッドウィナー』だった。『ソング・オブ・ザ・シー』『ブレンダンとケルズの秘密』を生んだアイルランドのアニメーション・スタジオ=カートゥーン・サルーンの新作だ。とくに『ブレンダン…』には(自分にとって)今世紀で最も重要な映画、というくらい感銘を受けたので(2018年9月の日記参照)ハードルは高くなったが、『ブレッドウィナー』もまた、人にとって物語とは何か・文化とは何かを考えさせられる深みのある作品だった。

舞台は原理主義者タリバーンの制圧下にあるアフガニスタン。アイヌやスーダンと同様、この地にも名誉として人々の心を支える歴史や文化があり、それは同時に強者に翻弄される受難の歴史でもあった。主人公パヴァーナの父は、そんな文化の担い手である教師だった。父と母、姉とパヴァーナ、それに末っ子の赤ん坊。戦禍の続くアフガンで、長男はすでに命を落としている。文化の破壊者であるタリバーンによって父が連れ去られ、一家は支え手を失なう。女ひとりでは外出も許されない原理主義の支配下、パヴァーナは髪を切り、男装した少年として街に稼ぎに出る…

まずは代読と代筆で身を立てようとするパヴァーナの客となるのが、父と同世代の兵士ラザク。いかつい容貌だが眉は下がり、大きな背も丸めた彼は失意の男。パヴァーナは彼の死んだ妻からの手紙を読んでやり、悲しむ彼に礼を尽くす。父が教えた識字と礼節=文化は彼女に糧を与えるだけでなく、最後の窮地でラザクの命がけの厚意を引き出すことになる。

一方、タリバーンのありようを集中的に体現するのは憎悪に満ちた少年兵だ。彼は恩師だったパヴァーナの父を憎み、男装して街に出たパヴァーナを追い回す。稼ぎ手を失なった一家は、誰かが外に出ないと餓死してしまうという明白な事実に、彼は関心すら払わない。映画もまた「彼にも彼の正義がある」などと同情を示すことはない。改悛の機会も与えられぬまま、彼は戦争の世界に呑み込まれていく。

そして別の少年の物語が、パヴァーナの苦難と並行して語られる。アフガニスタンの古典的な民話の主人公である彼は、ゾウに奪われた種籾を取り戻すため、動物と友誼を結び星々と語らう。他の国なら三枚のお札を使って山姥から逃げたり、かまどの中のパンに埋もれた干しぶどうが宝石に変わったりするような話だ。ファンタジーめいた彼の冒険は絵のタッチも変えて描かれ、パヴァーナの行く手を指し示すが、やがて驚きの結末にたどり着く。

どう驚きなのか。それはネタバレなので明かせないが。

『ブレッドウィナー』の劇中劇は、僕にピエール・グリパリの童話『ピポ王子』を思い出させた。

童話とは何か・語りとは何かをたえず意識させるメタ童話のような同作で、特に印象的なのは小屋の話。小屋は魔女が支配しており「彼女が聞いたことがない」「とても美しい物語」を話すことができないと来訪者は小屋を出ていくことが出来ない。誘い込まれた人々は皆、知ってる限りの美しい物語を魔女に語ったが「とても美しいね。でもその話は知っているよ」と返され、囚われの身となっている。

ピポ王子もまた、とても美しい物語を語るが「それは知っているよ」で返され、三度目の、最後のチャンスで自身の来歴を語る。つまり童話『ピポ王子』が語ってきた最初から今までを。これなら魔女も聞いたことがない。物語は王子の生まれる前から旅に出て、森に迷い、魔女の小屋に誘い込まれるまでを語る。「誰も知らない、とても美しい物語」を語る試練に二度まで失敗したことを語る。「それからどうなったね?」と魔女が問うとピポ王子は答える。もちろん、誰も知らない、とても美しい物語を語ることが出来た私は、魔女の呪いを解くことが出来るのです!

こうして王子は、自身も、囚われていた人々も、人々を呪い続けた魔女すらも解放する。

小屋の挿話が、いや、『ピポ王子』の物語全体が示唆するのは、人は誰もがピポ王子なのだということだ。誰の人生もが今まで語られたことのない、とても美しい物語なのだということ。他の旅人たちは、それを言う勇気がなかったため、呪いの小屋から出られなかった。だが人は、読者の「あなた」は、どんな人生を送ろうが、それが美しい物語だと魔女を説き伏せることが出来る。

『ブレッドウィナー』の劇中劇は、同じことを教えてくれる。同じだが少し違う。誰の人生も、パンに埋もれた宝石のように、美しく貴重で、唯一無二のものだ。その主人公としての栄誉は、現世で報われず命を落とした者にも与えられなければならない(どうしてそういう結論になるかはネタバレなので詳述できないが)。

思えばパヴァーナが、ラザクに示した礼節も、強そうな男に対するものではなかった。家族を失ない悲嘆にくれる男、死んでなお家族に愛の言葉を残そうとした伴侶への礼節だった。今回の日記の冒頭で「物語は何のためにあるのか」と自問自答した。映画『ブレッドウィナー』が(あるいはウポポイの慰霊施設が)示唆するのは、物語も文化も、無念のうちに死んだ者を悼むためにある(そういう側面もある)ということだ。

そして誰もが選ばれた「王子」であるのと同様に、誰もがまた死の無念から逃れられない。だから(この意味での)文化に無縁な者はいない。虐げられたどの民にも、心の支えとなるべき栄誉があるように。どの民にもまた、嘆きと屈辱があるように。

美しさとは、ハッピーエンドのことではない。富や繁栄が美しいのではない。たぶん成功や栄達を計るのとは別の価値観として、美しさはある。その別名が文化なのではないだろうか。

文化は心の支えとして人々を生かし、また人々は文化を次代に伝えるため生かされる装置のようでもある。それもまた、気高いと同時に悲しいことだ。『ブレッドウィナー』は吾々が、生まれては地に落ち、また次の芽を生むために死んでいく種籾であることを問わず語りに示す。それでもなお、人生は美しく、世界は存続に足る。文化は、物語は、それを証だてる。それでは救いきれないものがあり、それらは別の手段で救われなければならないにしても。

映画『ブレッドウィナー』の原作はデボラ・エリスの四部作。いずれ読まなければならないので、自分のためのメモも兼ねて。

なぜイタリアか〜岡田温司『イタリア現代思想への招待』(2020.07.19)

イタリアの現代思想が気になっている。たぶんきっかけはワイルドゾーンだ。これ自体はイタリア発のキーワードではない。ポーカーのワイルドカードのように何でもアリの、恣意的な法運用がなされる「ゾーン」。2017年1月の日記でも述べているように、オーストラリアの社会学者モーリス-スズキによる「出入国管理所はワイルドゾーン化しやすい典型的な場所だ」という指摘は、吾が国の入管問題で正しさが証明されている。国籍の保護下に置かれない人々が収容される入管は、国家が社会的弱者をどう扱うかの先触れ・雛形のようなものだ。公文書の改竄や議会の軽視など、政府の無法性・恣意性があらわになっている今、この概念の掘り下げは(自分がこの社会を納得するために)必要なのではないか。

そう思ったが、ワイルドゾーンの探究は簡単に進まなかった。アメリカのバック-モース、ドイツのバウマンといった人々の文献にもあたったが、今のところ望むほどの直接的な成果は得られていない。

かわりに浮上してきたのが例外状態というキーワードだ。国家の法に基づく運用が「例外」的に停止された、行政の恣意的支配。ドイツの政治学者カール・シュミットに遡る概念だが、近年これを拡張したのがイタリアのジョルジョ・アガンベンだった。アガンベンは9.11でのアメリカの行動を例外状態として批判する一方、その観念を古代ローマくらいまで遡り、例外状態はむしろ国家成立の根幹と切り離せない、などとしている。らしい。

らしいと言うのは、アガンベンの著作が自分には難解すぎて歯が立たないからだ。ちなみに彼の思想には既に批判も多い(2020年3月の日記参照)。

それでも今、イタリアの現代思想が気になっている。…フーコーやドゥルーズ、ジラール、あるいは読んでないけどデリダといった「現代思想」が現代といっても半世紀前の思索なせいもある。まあ半世紀前の思想でもまだ消化しきれてない=その批判を社会が克服できてないから参照の意味はあるし、ジラールの弟子筋のデュピュイのようにフランスにも現役の思想家はいるのだけれど。

アガンベンは90年代から執筆を本格化させた思想家だ。ジラールがこだわったパルマコン(聖なる生贄・スケープゴート)を発展させたようなホモ・サケル(サケルはsacred=聖なる)概念に取り組んだ大著は数年前に完結したばかり。

一方でドゥルーズ=ガタリを現代社会に肯定的な形で敷衍したアントニオ=ネグリという人もいる(らしい。こちらの『帝国』は大著すぎて手が出ない)。ネグリとアガンベンは友人だが論敵でもあるようだ。

新しい・旬であるとは、それだけ現代社会を理解する鍵として期待できるということだ。思想や哲学はもっと高尚なもので、そうスパンの短い成果を求めてはいかんよ、みたいなことは大学の研究者が言ってればいい。もっと実践的な意味で、イタリアに興味が湧いてきた。

しかし問題はふたつ。1)実際の著作は分厚く難解。2)そもそも邦訳がない。

それならと手を出した入門書が岡田温司『イタリア現代思想への招待』(講談社選書メチエ)だ。

・岡田温司『イタリア現代思想への招待』(講談社BOOK倶楽部)(外部サイト)

まだ東日本大震災もドナルド・トランプの大統領就任も知らない世界、とはいえ9.11やその報復として行なわれたアメリカの中東攻撃はすでに起きており、2020年が抱える諸問題はおおむね出揃っていた2008年の発行。

「フランスの巨星たちがあいついでこの世を去ったあと、なぜ、イタリア思想の重要性に注目が集まるのか(中略)

ジョルジョ・アガンベン、ウンベルト・エーコ、アントニオ・ネグリ、マッシモ・カッチャーリ……(中略)

哲学、美学、政治学、社会学、宗教学、女性学など幅広い分野での彼らの刺激的な仕事を、明快な筆致で紹介する」

著者のキュレーションが巧みなため・あるいは問題意識が明確なためだろう、現代イタリア思想だけでなく、その源泉となったニーチェやハイデガー・フーコーなどの特質も手際よく紹介しつつ、現代社会に対峙するヒントとなるキーワードが次々と打ち出される。自分の今後の勉強につながりそうな概念を二つだけ挙げておこう。

【生経済(ビオエコノミア)】ラウラ・バッツィカルーポ

生政治(ビオポリティク)はミシェル・フーコーが打ち出した概念だ。近代以前の君主が領民の死を統制する(「首を刎ねろ!」)ことで権力を振るい、生に対しては「好きに生きろ」と放置していたのに対し、近代の権力は出生率や健康状態など国民の生をコントロールし、そこから脱落したものは「死ぬに任せる」。その悪しき範例はゲルマン民族の健康増進を政策にしたナチズムで、生政治が「死政治」と表裏一体だったことは無辜の人々を計画的に殺戮したホロコーストで明らかとなった。

バッツィカルーポは「生への究極的な権力が与えられているのは、いまや政治ではなくて経済ではないか」と指弾する。フーコー自身も生政治をはじめとする近代の諸観念が(たとえは彼の初期の研究対象だった精神病患者の収容にしても)人民を資本主義的生産に組みこむ過程で生み出されたことを明らかにしており、その視点からフーコーを読み直す必要もあるだろう。何より、コロナ禍と医療崩壊が切迫した問題となっている今、まことしやかに取り沙汰される「生の選別」自体、「政治」が経済に乗っ取られていることを如実に示しているのではないか。

バッツィカルーポの著作『生の支配―生政治と経済』(2006年)は本邦未訳。

【恐怖主義(オッロリズモ)】アドリアーナ・カヴァレーロ

オッロリズモはテロリズム(イタリア語だとテロリズモ)への対抗概念である。9.11以降とくに顕著となったテロと「対テロの戦い」は、両者の区別もつかない暴力の応酬となった。これはテロルを「暴力を行使する者」を主体として捉えるからだとカヴァレーロは主張する。彼女がとなえるオッロリズモは、テロルを「振るわれる者−(攻撃を受けた「国家」や「権力」ではなく)突然の暴力に硬直し逃げることもできない無力な被害者」の視点から再構成せよと要請するものだ。

もしかしたら、これはさほど目新しい思想ではないのかも知れない。地下鉄サリン事件の際、報道機関などがこぞって「テロルを行なった側」に関心を傾ける一方で、ひたすら被害者の声を聞き取ろうとした村上春樹『アンダーグラウンド』のような仕事もあった。カヴァレーロが求めるオッロリズモに一度そうして接近した著者は、ふたたびそこから離れていったようにも思われるが…

…カヴァレーロは(フランス革命に顕著なように)西欧の近代国家は成立においてテロルに容認的であった、なんのことはない近代政治はテロルの延長なのだという主旨の告発もしているようだ。アガンベンが、法を無視した例外状態こそ国家の成立時ほんらいの姿ではないかと思索したのと通じる、近代国家の「原罪」を掘り出す試みとも考えられる。

何より、テロルを「殺す側の論理」でなく突然の暴力にさらされる者から捉える視点は、難民や香港の民衆といった「国家の側からのテロル」に、さらには人が主体ではない理不尽な暴力=新型コロナの恐怖に直面した人々の体験に、言葉や概念を与える鍵になるのではないか。一部の国家においてはコロナ禍もまた、政府の無策や棄民政策という「白色テロ」なのでは…というのは言い過ぎかも知れないが。

カヴァレーロの著作『恐怖主義、あるいは無防備な者への暴力について』(2007年)も本邦未訳だが、岡田がカヴァレーロへの影響を指摘するジュディス・バトラー『生のあやうさ―哀悼と暴力の政治学』、スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』は、いずれも邦訳あり。村上やアガンベンは男性だが、カヴァレーロ、バトラー、ソンタグ、それに「生経済」のバッツィカルーポとも女性なことも示唆的…かも知れない。(ちなみにテッサ・モーリス-スズキ、スーザン・バック-モースも女性です)

* * *

【例外状態】ジョルジョ・アガンベン

なぜ今、イタリアなのか。自分のことだから、単にフランスを食べ飽きたので次の未知を求めて…ということもあるだろう。上に見てきたように現在の社会問題を考察するヒントに溢れていることもある。ジラールやフーコーに関心をもってきたので、二人を「いいとこどり」して発展させたようなアガンベン単身への興味も大きい。

アントニオ・ネグリは1970年代のイタリアを震撼させたテロ組織「赤い旅団」への関与を取り沙汰され収監・国外に亡命するも、90年代に自身の政治的信条にしたがい帰国し再収監された異色の哲学者だ。勉強不足でネグリ当人について判断はできないが、まずは取っかかりにとトニ・ネグリ名義の小著『未来への帰還 ポスト資本主義への道』を手にした。逮捕を意味する帰国の直前に編集された雑多な断片集だが、そこにアガンベンも原稿を寄せていた。

「記憶と忘却のうまい使い方について」と題された邦訳わずか4ページの少文でアガンベンが指摘しているのは、70年代の重苦しい「鉛の時代」を経たイタリア社会こそ「例外状態」だったということだ。不穏分子を監視するためイタリアの政治家階級が「法秩序にはなじまない諸原理を」「特措法の形で導入し」「憲法上の自由に重大な制限を加え」ていた当時の状況を、アガンベンは「個人的自由、集会権、住居不可侵、宗教あるいは電話の秘密保持に関するドイツ憲法の条文を失効させた、ナチス政府によって一九三三年二月二八日に布告された「民族と国家の秩序防衛」が、第三帝国の最後まで、つまり一三年間も効力をもちつづけたこと」になぞらえている。そして二十年間におよぶ警察と市民の共犯関係を、彼は「腐敗」と断じる。

例外状態を古代ローマまで遡って考察した『ホモ・サケル』の第一巻刊行は1995年。ネグリの再収監は97年。膨大な資料を駆使し、結果的には例外状態や生の尊厳を奪われた人間の状態を告発してるのか「良かった探し」してるのか分からないと嘆かれもする、彼の晦渋な思索がしかし、純粋な学術的関心ではなく(少なくとも最初は)自国の、目前の政治的荒廃を前に着想された(かも知れない)ことは、示唆的ではないだろうか。

さきに自分の言葉で「不穏分子を監視するためイタリアの…」と書いたが、日本なら「反日分子」と言われるかもしれない。この国で7年も続いている「例外状態」と政治の荒廃・打ち続く災厄は、アガンベンやバッツィカルーポ、カヴァレーロのような新しい思想を生み出すだろうか。フーコーやドゥルーズが目前の政治的課題に関与しながら紡ぎ上げた思想を、現実から遊離した流行ゲームとして消費してきた人たちでは無理だろうか。

『イタリア現代思想への招待』面白いだけに、その思想の根底にキリスト教(との対決)があって、それも非常に面白いだけに、とく非キリスト教圏の吾々はこれに心服するだけじゃダメなんじゃないの!という危機感も煽られる。そんなわけで、ちくま新書から全8巻でリアルタイム刊行中の『世界哲学史』に早く取り組みたいのだが…

・ちくま新書『世界哲学史』(外部サイト)

コントロールは失なわない〜陳浩基『世界を売った男』(2020.07.26)

今回の日記は、久しぶりに「日記」です。社会性ゼロ。教訓なし。政治的な思索も、公共性に関わる提言もなし。ひたすら趣味に走ります。というのもテーマがデヴィッド・ボウイですので。ハハハ。

(マイケル・ジャクソンやプリンスのような急逝と異なり)がんのため自身の引き際や、没後のことも周到に「コントロール」できたのかも知れない。2016年、三年ぶりの新譜発表のわずか三日後というタイミングで世界を悲嘆に突き落とした逝去後も、誕生日である1月8日などを狙って、動画サイトYouTubeを通してボウイの未発表音源は定期的にリリースされ続けた。

それもそろそろネタ切れかと思われた今年の7月4日、高音質のライブ音源が次々と公式チャンネルに上がってきた。なぜ生粋のイギリス人だったボウイの音源が、アメリカの独立記念日に?…どうやらボウイ側ではなく、音源を掌握していたアメリカのラジオ局が公開に踏み切ったらしい。そしてこの音源が、個人の感想ですが圧巻だった。

1995年、アルバム『アウトサイド』をリリースした頃のライブなのだが、70年代後半〜80年の楽曲も多数セレクト・それらがいちいち「えっ、こんな曲まで?」というニッチなナンバーで、しかも90年代ふうにアップデートされたアレンジで唸らせる。ライブまでフォローしてる熱心なファンやマニアには常識だったのかも知れないが、公式のスタジオ盤アルバムしか知らない自分は「この時期のボウイ、こんなすごかったの?」と耳からウロコが落ちる「事件」だった。

すごかったのはアレンジだけじゃない。少し説明させてほしい。

今でこそ当人がアイコンであり、強烈な「キャラ」として認知されているけれど、元々デヴィッド・ボウイは架空のキャラを演じることでキャリアを始めた人だった。

最初のヒット曲「スペース・オディティ」(1969年)は人類初の偉業を成し遂げながら事故死が暗示される宇宙飛行士「トム少佐」を主人公にした物語ふうのシングル。それから数年、ハードロックに挑んだり、逆にソフト路線になったりの試行錯誤を経て1972年。地球を救うため宇宙からきた男がロックスターになるも、ショービジネス界に呑み込まれ自らが破滅する(?)という物語仕立てのアルバム『ジギー・スターダスト』でボウイは「ジギー」としてブレイクする。

あまりのファンの熱狂と、演じることへの疲れ(飽き?)から翌年「ジギーやめます」宣言をした、さらに翌1974年、ボウイはミュータント犬に変貌する。ボウイ自身の下半身が犬になった衝撃的なジャケットのアルバム『ダイアモンドの犬』は巨大化した猫やネズミ・「ダイアモンドの犬」に脅かされる人類が、やがて「1984」ばりの「ビッグ・ブラザー」に屈従していくディストピアを描いた(?)。(?ばかりで申し訳ないけど、ボウイの歌詞は抽象度が高くて「こう」と言い切れんのですわ)

その後のボウイは(ジギーや犬に比べると曖昧な)「シン・ホワイト・デューク」を演じたりしつつ、ベルリンに移り住んだ70年代後半を通じて徐々にメイクを落とし、キャラを封印し、やがて生身の人間デヴィッド・ボウイとして80年代に世界的なヒーローへと変身していく。「レッツ・ダンス」が大ヒットし、映画『戦場のメリークリスマス』で坂本龍一やビートたけしと共演。

けれど…あの、まだこの話つづけていいですか?…かつてジギーに倦んだように、ボウイは自分自身に倦んでいく。才能の枯渇を噂されるようになったボウイは80年代の終わりに「今までの曲はもう演奏しない」と宣言・突然バンドを組むもアルバム二枚で解散、90年代の彼は一応は良作を輩出しつつも決定的な一打には欠けた試行錯誤の日々を重ねる…

という分かりやすいストーリーは間違っていたのではないか。公開されたライブ音源は「中年クライシス時代」と勝手に自分が決めつけていた90年代ボウイの充実ぶりを再認識させるものだった。振り返ればいち早くインターネットに手を出したり、世界的なスターとしてはたぶん初めて自分の新アルバム製作を債権化して利益を出すなど、今のクラウド・ファンディングのはしりみたいなこともしていた。新世代のリスペクトも受け、ぜんぜん時代の寵児だった。

95年に製作された『アウトサイド』も、そんなボウイの充実とクライシス・両面を併せ持つ作品だった。久しぶりに物語仕立ての内容で、うさんくさい探偵ネイサン・アドラーと牛の頭をかぶった殺人鬼ミノタウロス・双方をボウイが演じる(?)『羊たちの沈黙』や『セブン』ばりのサイコスリラーは(実際、このアルバムに収録された曲が『セブン』のエンディングに使われた)全10枚のシリーズになる予定だったらしい。もちろん一枚で頓挫した。80年代に才能の枯渇を疑われたボウイは、逆にこの頃ダダ漏れる才能の「コントロール」が効かなかったのか、映画のサントラ風のインストゥルメンタル曲が多用されたアルバムは、目鼻立ちのクッキリした佳曲をいくつも含みつつ、全体的には散漫とした印象だった。

それが件の(←あっヒト偏に牛…ミノタウロス?)(ごめんなさい)(あの…まだついてきてます?)ライブで変わった。散漫な捨て曲は蒸発し、かわりに70年代〜80年の、アルバム全体でストーリー化されてはいないが、物語仕立てだった単曲ばかりピックアップされ、セットリストに加わったためだ。

つまり勝手に夢みてしまったわけだ。殺人鬼ミノタウロスと探偵ネイサンの追跡劇に

「俺を車に釘で打ちつけてくれたら、あんたが誰だか教えてやろう」とすごむ自称占い師の奇人「ライオンのジョー」、

「デヴィッドどうしよう、奴らが廊下で待ってるんだ」とすがりついてくる「ティーンエイジ・ワイルドライフ」、そして

「ずっと前にあなたは死んだのだと思ってた」と主人公に言われ「それは人違いさ、私は決してコントロールを失なわない」とうそぶく「世界を売った男」などが加わった、言うなればデヴィッド・ボウイ版アベンジャーズのような完全版『ネイサン・アドラーの日記』も、彼が本気を出せば可能だったのではないかと。

* * *

「世界を売った男」は「トム少佐」と「ジギー」の間に録音・発表されたアルバムのタイトル曲だった。発表当時は商業的な成功は収められず、長いこと「不遇な作品」扱いだったように思う。

状況が一変したのは90年代にカート・コバーン(ニルヴァーナ)がカヴァー曲として取り上げたためで、急に「ああ、ボウイの代表曲のひとつだよねえ、最初から知っていたよ」と言わんばかりの持ち上げられかたをされるようになった。まるで歴史を修正するかのように。公文書を改竄するかのように。偽りの記憶を信じこむように。

そんなわけで「世界を売った男」をタイトルに掲げた小説があれば、喜び半分・疑い半分の目で見てしまう―街で「ニルヴァーナ」のロゴが入ったTシャツを着た人、どれだけが本当のニルヴァーナのファンなんだ?と疑いの目で見てしまうように。

でも作者が香港のミステリ作家・陳浩基(ちん・こうき/サイモン・チェン)なら期待度は8割まで上がる。日本でも海外ミステリ・ランキングの一位になった『13・67』(2014/邦訳2017)は、出世下手だが明晰な推理力をもつベテラン刑事の生涯と、半世紀にわたる香港の歴史をシンクロさせた味わい深い(そして今となっては哀愁に満ちた)連作だった。

『世界を売った男』は、そんな陳浩基の初長編にあたる。よしんば題名だけがボウイのパクリで中身は全然関係なくても、少なくとも小説本体でまで「ハズレ」を引くことはない。そう思って手にした。端的に言うと賭けは大勝利。2011年に刊行された原著のタイトルこそ『遺忘・刑警』だが(つまり『世界を…』は邦訳スタッフがつけたもの)、冒頭にはボウイの同曲の歌詞が堂々と掲げられ、作中でも同曲のシングルレコード(!)が小道具として登場・いわば作品のまんなかで蝶番のような役割を果たす…とは身びいきが過ぎるか。

文庫版の解説は恩田陸。本格ミステリの視点から本作を評価する解説だけど、そもそも既存の作品や楽曲を作品のモチーフにして、それを作中で誇示するの大好きでしょ恩田さん。というわけで

・陳浩基『世界を売った男』、恩田陸ファンなら読んで満足の確率高し。

(重要:ボウイのファンでなくても楽しめる内容なので心配はいりません)

発端は2003年に起きた夫婦惨殺事件。誰の目にも犯人が明らかな事件の「真相」を疑い、単独調査を進めていた刑事が、なんとその最中に6年間の記憶を失なってしまう。気がつくと2009年。自分の身に何が起きたのか。それは事件の真相と関係があるのか…これだけの餌を丸鶏のようにフックで吊るされただけで、もうたまらん!てなるでしょう。なので多くは語らない。それこそ6年以上前の本ですし。

ただ「もちろん期待は裏切られない」とだけ言っておきます。ボウイだけでなく冒頭には(セブンと同じ)デヴィッド・フィンチャー監督の背筋も凍る傑作『ゾディアック』や、日本の古畑任三郎・『踊る』の青島刑事までもが引用され面映い。すこぶるどうでもいいけど詠春拳も木人つきで登場。

何より、幕切れの鮮やかさ。終盤の謎解きはかなり複雑だけれど、それすらひっくり返し「納得の読後感」に記憶を上書きしてしまう力がある。言いたくて仕方なかったオチ、言ってもいいでしょうか。「吾々がついに相対する、この小説の『世界を売った男』は作者本人だった。陳浩基。最後の一行まで、彼は決してコントロールを失なわない(ドヤァ)」

これは(も)臆断ですが陳浩基『世界を売った男』、ミステリ映画として『サスペリア2』が好きなひとも、かなり気に入ると思います。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2008

2006→

記事一覧(+検索)

ホーム

|