| 記事:2020年12月 |

←2101

2011→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

ここには人間なんていない〜トマス・ピンチョン『V.』(2020.12.06)

たとえば街路を歩いていて。ふと周囲を見渡して。およそ自分の目に入る範囲内の地表という地表が、すべてアスファルトかコンクリートで窒息せんばかりに覆われていることに気がついて、愕然とすることはないだろうか。なんてすごい世界に自分は来てしまったのか。どうして僕はこんなところに?* * *

自作の話なので、分かるひとにしか分からないと思うが『図書館妃(としょかんひめ)』に名前だけ登場する「フス・インバネス」のモデルが、トマス・ピンチョンなのだった。(ただし、そのインバネスが最初の小説で数十の出版社にボツを食らったエピソードのモデルは『ジム・ボタン』を断られつづけたミヒャエル・エンデ)

その晦渋な内容と重層的な構成・凝りに凝った大作に影響され、前途有望な新人作家が「ピンチョンもどき」になってしまい担当編集者を嘆かせる…そんな逸話を読んだのは『本の雑誌』連載の青山南氏のエッセイだったと思う。例によって恥ずかしながら、今パッと原文を取り出せないのですが。

当人も人前に姿を現さず、謎多き作家として知られるピンチョン。熱力学の第二法則そのものを小説化した短篇「エントロピー」や、万国郵便制度の背後に隠された秘密結社の存在だか不在だかに主人公が翻弄される中篇「競売ナンバー49の叫び」は(よく分からんなりに)どうにか読んでいたものの、途方もないという風聞ばかり伝わってくる『V.』や、さらに途方もなさそうな『重力の虹』(アメリカで最も多く論文などで参照された小説らしい)・数十年ぶりの新作と話題をまいた『ヴァインランド』などの長篇には尻込みして手が出せず、今生では無理かなーと思っていたピンチョン。

それが縁あって最初の長篇『V.』を手に取り、読む機会に恵まれた。嬉しかったなあ。原著は1963年・邦訳1979年(三宅卓雄ほか訳・国書刊行会)。

んー難しかったです、終わり、で済むならサイト日記に書くことはない。それに「難しかった」では同書の難しさを説明できない気がする。文章の一行ごとに意味不明で、読み進めることもできないタイプの難しさではない。個々の場面やエピソードに(それほど)難解なところはなく、ふつうに物語として・時には描写に引き込まれるように読み進められる。

ただ、それが何を意味しているかが分からない。「個々の」と書いたように物語は19世紀末から20世紀中葉・第二次大戦後の(小説にとっての)「現代」まで雑多なエピソードが入り乱れ、重なり合い、ヨーヨーのように時空を往復するのだけど、それらを結ぶ一本の「糸」が見えるようで見えない。ついでながら、ややこしく舞台を出入りし、ときに時代を超えて再会したり親子だったりする登場人物たちが(自分目線だと)「キャラ立ちが弱くて」これ誰だったっけ?と混乱してくる。皆、地味で埋没するタイプでもなく、むしろ強烈な性格や境遇のキャラが多いのに「強烈だけど…誰だっけ?」となる。

ひょっとしなくても、自分は小説を読むのが下手なのではないか。あんな作家・こんな作品も読んでないし、自分には荷が勝ちすぎる相手だったのではと思いつつ、それでも「それらを結ぶ糸」の一本か二本かは手繰れた気がする。本当はもっと沢山の「糸」があるのだろう、ただ自分が読みきれてないだけ…と思わされるのが謎めいた作家・謎めいた作品たる所以かも知れない。

『V.』の主たるプロットも二本。一本は第二次大戦後の「現代」を舞台に、ニューヨークで無為徒食の生活を送る「ダメ人間」プロフェインの冴えない日々が描かれる。もう一本は19世紀末〜現代をスイッチバックする複雑なエピソード群で、プロフェインの知人でもあるステンシルが、動乱の歴史の影で暗躍した謎の女「V.」の足跡を追い求める聖杯探求譚らしい。

が、後者について語れることは、今の自分にはない気がする。歴史の背後に存在する謎の…という設定は後に書かれた「競売ナンバー49の叫び」の秘密組織トライテロを彷彿とさせるが、陰謀論やオカルト(あるいはファンタジー)めいた設定のわりに「V.」はそれだけで雑多なエピソードと物語を牽引しうる強靭なワイヤーではない。

自分の気にかかり続けたのは、二つのプロットを共通して貫く「世界観」のような一本の糸だ。こちらの糸もまた単体では物語すべてを牽引しえないのだが…わざわざサイト日記で一項目たてたくなるだけの「引っかかり」がこの世界観にはあった。この小説の主人公は、たしかにプロフェインやステンシルもしくは「V.」その他おおぜいの強烈な人々だ。しかし本作に横溢するのは「もはや世界の主人公は人間ではない」という認識・世界観ではなかったろうか。

他の小説や物語と同様『V.』には大勢の人々が織りなすドラマがある。けれどそのドラマには絶えず「人でないもの」が侵入し、世界の主導権を奪おうとしている。

「もの」と言っても津波や白鯨のような自然物ではない。たとえば鼻の大きさに悩む若い娘の軟骨を切り裂き、理想の顔を造り上げようとする美容整形。たとえば百貨店でクリスマス・プレゼントとして幼獣が売り出され、成長して飼えなくなった家庭がトイレで流し、下水道で人々を脅かすようになったワニ。軍艦の強力なレーダーの前に立つと電磁波で精子が死ぬので避妊具が要らないとそそのかされた水兵が、他の水兵がうっかりレーダー前に置いたハンバーガーがじゅうじゅう音を立てて「焼き上がる」のを見て(要は電子レンジと同じ原理だ)あやうく命拾いする逸話…『V.』のエピソード群を貫いているのは、自然物ではなく、まして「人間ドラマ」でもなく、人が造った製品や機械・システムといった人工物が人々を振り回すことこそ現代の本質だ、という認識かも知れない。

現代パートのプロフェインは、そんなカラクリに多少なり意識的な男だ。「彼とものとは仲良く生きてゆけない」「生き物でもない金をかせいで、それでもってまたぞろ生き物ではない物を買おうと働くやつなんてどうかしている」…が、そんな彼でさえ軍艦でハンバーガーを焼き(結果的にだ、意図してじゃない)、下水道でワニと対峙し、ものの世界から抜け出せない。下水道でのバイトの次に彼がありつくのは警備員の仕事だが、そこで彼が出会うのは自動車事故や放射線障害の仮想テストのため、内臓がわりの袋に水溶液を満たしたビニール人形たちだ。

「十八世紀には、人間をぜんまい仕掛けの自動人形とみなすと都合のよいことが多かった。

十九世紀になると、ニュートン物理学がかなり消化され、又、熱力学の研究が盛んになったから、

人間はむしろ効率四十パーセントの熱機関とみなされた。

二十世紀の現代では、核および原子以下を対象とする物理学が隆盛で、

人間とはX線、ガンマ線、および中性子を吸収するもの、ということになった」

ピンチョンに言わせれば、世界のもの化は19世紀にはもう始まっていたのだろう。世紀初頭のグランド・ツアー流行を経て、1830年代にはドイツのベデカー社が近代的な旅行ガイドブックの発行を開始する。ピンチョンは書く。

「その世界は(中略)「観光客」と呼ばれる種族以外に住む者はいない。

その風景は生命なきものたる記念碑や建築物、

それと概ねものに近いバーテン、タクシー運転手、ベルボーイ、ガイドによって構成される(中略)

不況と繁栄は為替相場にのみ反映される(中略)観光とは超国家的なものと見なすこともできるのだ」…

20世紀の終わりを憂鬱に飾ったレディオヘッド『OK、コンピュータ』の最後の曲が「ツーリスト」を歌ったことを連想させられる一節ではないか。

連想させられる事物は芋づる式にいくらも出てくる。「僕は機械になりたい(I Want to be a machine)」と歌ったジョン・フォックス。「ウィー・アー・ザ・ロボッツ(テンテケテン、ピュン!)」と歌ったクラフトワーク。ミック・ジャガーは「ラジオが要らないインフォメーションばかり押しつけてくる」と不満(ゲット・ノー・サティスファクション)をかこち、佐野元春は「そこにあるのはシステム」と歌い出す。東京湾の真ん中でパトレイバー操縦士の少女は叫ぶだろう―「ここには、人間なんていない」

1982年、映画監督のゴッドフリー・レッジョは北米先住民ホピ族の語彙から、それを「コヤニスカッティ(バランスを失なった生)」と呼ぶことになる。70年代に『潜在意識の誘惑』『メディア・セックス』などを著したウィルソン・ブライアン・キイが幻視(それはまさに幻視としか言いようがなかった―20年2月の日記参照)したのも、同じ「それ」だったかも知れない。歴史のターニング・ポイントで何度も出没する「V.」のように、何度も会ったことのある「それ」を一言で要約できる言葉は…あ、ひょっとして「疎外」?

※疎外といえば名著『自由と社会的抑圧』。

『V.』が描く「もの」の支配は、たとえば先端の流行やブランドが散りばめられたポップな作品群(その系譜には「聖地巡礼」を呼ぶ今どきのアニメも連なるのだろう)とも一線を画する。誇示的消費と言われるように、ブランドや流行り「もの」は持つ者に個性やキラメキ・ときめきといった幻想を(いっときでも)与えるだろう。『V.』が描くのは真逆の、のっぺり無個性なマス・プロダクションの世界であり、自らもそんな大量生産品と化したかのような人間の姿…だと思う。先に書いた、この小説の(強烈な性格にも関わらず)これ誰だっけ?と絶えず見失なうブラー(ぼんやり)効果は、案外そんなマスプロ化の効果ではないのか。

ヨーヨーのように現代と過去の往復運動をつづけた物語は、1919年のエピローグで幕を閉じる。この小説を引っ張る複数の糸の、今のところ僕が把握できる二本のうちの一本=謎の女「V.」をめぐる冒険も、ここで一応のカタがつく。

けれど、もう一本の糸=「もの」化する世界というテーマの白眉は、その一章前で語られるキルロイの逸話だろう。キルロイとは第二次世界大戦中に生まれ、戦場の至るところに「キルロイ参上(Kilroy was here)」なる文句とともに描かれた、壁の向こうから鼻を突き出し(垂らし)ているキャラクタの落書きだ。このミームに対し、もっとも「人間らしい」解釈=だらりと垂れた鼻は男性の性的能力喪失への不安を象徴している…といった説を「便所心理学」と一蹴したピンチョンが唱える「キルロイの正体」は、そこまで(ステンシルが「V.」を追うように)「もの…もの化する人間…」と見えない糸をたぐってきた読者を「ピンチョンさん、あんたここまで」と、ちょっと感動させるものだ。

(気になるひとは図書館などで当該のページだけめくってみればいいし―実際に挿し絵つきなので見つけるのは簡単だ、なんならWikipediaの「キルロイ参上」の項にも図つきで解説されてます)

そして『重力の虹』や『ヴァインランド』は詳らかでないけれど、少なくとも『V.』や前後する短篇中篇で、ピンチョンがこうした「もの化した世界」を肯定しているわけではない、ことだけは明らかだ。情熱をこめて、執拗に描くからといって肯定しているとは限らない。逆に不快なものから目を逸らすことが出来ない・不快だからこそ20世紀の病巣として、それを告発せずには居られない、そんな関わりかたもあるのだろう。寡作で寡黙な覆面作家が、めずらしく発表したエッセイということで、日本では雑誌『夜想25 ユートピア特集』に翻訳が掲載されたエッセイが「ラッダイトをやってもいいのか?(Is it OK to be a Luddite?/1984)」…すなわち「機械」をブチ壊せ!という檄だったことを、懐かしく思い出している。

ピンチョンが20世紀(半ば)の「もの」化を描くにあたり19世紀から話を説き起こさなければならなかったように、彼が描いた20世紀はもちろん21世紀の今まで継続している(そう思えばこそ取り上げたのだ)。

だが同時に、20世紀と21世紀には断絶もある。次回は20世紀のうちに準備されていた、21世紀への断絶の話をする予定です(またもや他人様のフンドシでだけどな)。

何が種を蒔かせたのか〜加藤幹郎『ヒッチコック『裏窓』ミステリの映画学』(2020.12.13)

アルキメデスは言った。適切な支点さえ与えてくれれば、私は地球をも動かしてみせよう。たった一つのクリティカルな問いが、誰もが知り、内容も熟知していると思いこんでいた物語の、意味も解釈も根底から覆してしまう。

加藤幹郎が『「ブレードランナー」論序説』(2004年)で放ったのは、まさにそんな魔弾のような問いだった。映画の冒頭、夜の高層ビル群から噴き上がる炎を映し、画面いっぱいに広がる「あの青い瞳の持ち主は誰?」

同氏の2005年『ヒッチコック『裏窓』ミステリの映画学』(みすず書房)もまた、たった一つの銀の弾丸をめぐる…思わずそれ自体「物語」と呼んでしまいたくなるスリリングな考察だ。著者は言う。

「初めてヒッチコックの後期代表作と呼ばれる一〇本ほどの映画(中略)をまとめて見たとき、正直なところ

どこがそれほどおもしろいのかいまひとつよくわかりませんでした」

たしかに「他のサスペンス映画とはまったく違う」気がする。皆も「ヒッチコックはすこぶるおもしろくて、たいそう独創的で偉大な映画作家だ」と言う。でも、誰の評論や解釈を呼んでも「何が違うのか」「どう独創的なのか」心から納得できる答えが得られない。彼を「映画史上もっとも偉大な監督のひとり」たらしめる、しかしまだ誰も、ヒッチコック自身すら口にしたことがない秘密があるのではないか…

…むろんこれは、本書の「たった一つのクリティカルな問い」では、ない。重要だし最終的にはそれを明かすのが目標だが、なんとも大づかみな問い=「ヒッチコックのどこが偉大なのか」を攻略するために、著者が放つ銀の弾丸はこうだ:

「『裏窓』で、本当に殺人はあったのか(なかったんじゃないの)?」

すごいでしょ。もうこれだけで『裏窓』を知ってる人なら「ピタゴラスイッチ」のように全てが動き出すでしょ。

再確認すると『裏窓』は1953年のハリウッド映画。自動車レースの取材中クラッシュに巻き込まれ足を折ったカメラマンが主人公。アパートの自室で無聊をかこつ彼は、退屈しのぎに向かいのアパートの人間模様を観察するうち、住人のひとりが奥方を殺害・肉切り包丁でバラバラにしスーツケースで運び出す「様子」を「目撃」してしまう。状況証拠だけでは取り合えないと友人の警部に言われた彼を、恋人が助け向かいのアパートに潜入するが、彼女に、そして動けない彼自身にも「犯人」の手が迫る…

もうすでに「本当に殺人があったの?」という問いを知ってるがゆえに、どうしても「様子」「目撃」そして「犯人」とカギカッコつきで書かざるを得ないが、気づかないうちは誰もが、誰もが、すべて「あったこと」と信じて同作を楽しんでいた。ヒッチコック本人の前で「模範解答」の解釈を披露するフランソワ・トリュフォー監督はじめ、誰もが。

気がついてしまった後では、満足そうに眠りについた主人公の横で、恋人がそれまで読んでいた『ヒマラヤ探検記』をファッション雑誌に取り替えるラストシーンも、まったく違った味わいになるだろう。細かくは書かない(いちど書いて消した)。観れば分かる。むしろ吾々はもう二度と(トリュフォーのように)無邪気に『裏窓』を観ることは出来ない…

では『裏窓』で何が変わったのか。何がヒッチコックを「最も偉大な映画作家の一人」たらしめたのか。

著者の答えは、ヒッチコックは「外見と内実の乖離」を映画に持ちこんだ、ということだ。

哲学者のジル・ドゥルーズはヒッチコックを「蝶番(ちょうつがい)」として映画史は二分されている、と語っているらしい。著者(加藤)自身は110年の映画史をより細かく5つに分類しているのだが、ここでは粗雑に「ヒッチコック以前・以後」という二分法で話を進めよう(すみません)。

…19世紀に発明され、20世紀に急速に発展した映画。日本出身の早川雪洲が歌舞伎の「睨み」を応用して、悪役の凄みある表情を見せる。それを画面に大写しにするクローズアップの発明によって、映画は演劇からの離陸を果たしたという説がある。

対して著者は20世紀前半、つまりヒッチコック以前の映画のキイとなったのは「切り返し」の手法だったと指摘する。有名なクレショフの「モンタージュ技法」の実験を思い出せば良いのだろうか。一人の男の顔が「クローズアップ」で大写しになる。次にスープの入った皿を画面に映すと、男の「表情」は「うまそう」と語っていたことになる。子供の笑顔を映せば、慈愛に満ちた男の「笑顔」が現れる…

本書で紹介される1891年のエピソードは印象的だ。この年、フランスのジョルジュ・ドゥメニが自分の顔のクローズアップを撮影し、円盤状のフェナキスティスコープで再生した。まだスクリーンへの上映ではなく、覗き窓式の、もちろん音声などついていない機械で、しかし聾唖者はドゥメニの唇を読むことが出来た。その唇は「わたしはあなたを愛しています」とつぶやいていた…雪州の活躍は1910年代以降なので、それより以前。トーキー以前に初めて映画に記録された「音声」は、日本人悪役の「睨み」よりも前にクローズアップの歴史を開いたのは愛の言葉だった―なんとも美しい話ではないか。

そうして映画史の前半、言うなればスクリーンは観客に愛を語りつづける。主人公の正面からのクローズアップを観て、観客は自分たちが見つめられている・愛されていると感じ、同時に前後のショットで映し出されるスープや子供を(主人公と一緒に)(主人公に同一化して)見つめ、それらを愛する。

「この「切り返し」編集の欺瞞を最初に告発し、

映画にまったく別のヴィジョンの可能性をあたえたのがヒッチコックなのです」

「信用できない語り手」という文芸用語・概念について、10月の日記で少しふれた。『裏窓』で、『サイコ』で、ヒッチコックは観客が信用できない・愛せない・一体化できない新しい映画の語りを提示した…というのが著者の導き出した「答え」だった。

そしてこの「別のヴィジョン」「外見と内実の乖離」が結実した映像を、21世紀の吾々はよく知っているはずだ。(雪州の前にドゥメニがいたように)前例があるのかも知れないが、僕を含め多くのひとが「それ」を知ったのは1999年のハリウッド映画。ネタバレを避けるため作品名は伏せるが、『ブレードランナー』を思わなくもない夜の高層ビル街。しかし屋上から天に炎を噴き上げるのではなく真ん中から爆発し崩れ落ちていくビル群をラストに描いたその映画で。吾々が観たのは謎の男に引きずり回された主人公のそれまで二時間が、謎の男など居ない彼の自作自演だったという、その後なんども模倣され定番の技法と化した映像だった。

※これは今年(2020年)のMV。

* * *

興味ぶかいのは、同じような現象が小説の世界でも同時期に起きていたことだ。「物語の語り直し」である。

またしても「自分の知る限りでは」なのだが、そしてこちらはいいかげんネタバレしても構わないだろう―1957年〜60年に発表されたロレンス・ダレルの『アレクサンドリア四重奏』もまた、21世紀を予言するような作品だった。『ジュスティーヌ』『バルタザール』『マウントオリーブ』『クレア』…語り手(主人公)とは別の登場人物たちを題名に据えた四部作。作家志望の主人公と謎多き人妻ジュスティーヌの恋を描いた第一作のあと、両者の共通の友人だったバルタザールが現れて告げる。「君が『ジュスティーヌ』で書いたこと、あれは全くの間違いだよ」腰が抜けるほど驚いた。マジか、と思った。そうして第二作『バルタザール』では主人公が知らなかった新事実をもとに同じ物語が一から書き直され、さらに第三作・第四作…

こちらの技法も1999年前後には、広く一般化していたはずだ。1998年に開始された上遠野浩平のライトノベル『ブギーポップ』シリーズがそうだったように記憶しているし、今野緒雪『マリア様がみてる』でも一つのエピソードが別キャラの視点で語り直される手法が多用されている。

なるほど終盤の種明かしで、それまでの語りすべてが虚構としてひっくり返される「叙述トリック」は(それこそ「語り手が犯人」なミステリ小説の昔から)あった。けれど現在のように、同じ話をまるまる(別視点で)語り直す手法は新しいのではないか。あるいはマルチシナリオのゲームやループもの、二次創作の隆盛と影響しあってるのかも知れない。そして映画でも、この「まるまる語り直し」技法を採用した作品が日本で異例の大ヒットを記録したのは(なんなら邦画が苦手な僕ですら観た)記憶に新しいところだ。

* * *

映画界でヒッチコックが、小説でダレルが1950年代に仕掛けたメカニズムが、20世紀の終わりになって一気に蠢動し、21世紀も20年を過ぎた今ではクリシェ・もしくは「世界とはそういうものだ」という了解として一般化している…そう考えると面白い。

いや、面白いでは済まないのかも知れない。

昨年9月の日記で紹介したミチコ・カクタニ『真実の終わり』は、いま猖獗を極める「フェイク・トゥルース」に警鐘を鳴らす本だった。本来は弱者やマイノリティ・収奪されてきた者たちの権利回復だった「文化の価値は相対的なものだ」という主張が、収奪する側に簒奪され「真実はいくらでもある→だからホロコーストや南京大虐殺はなかったと主張してよい」と悪用されたのではないか―大雑把にまとめると、こうなるだろうか。

カクタニはラカンやデリダ、フーコーといったポストモダンの思想家たちには、現在の「世界の関節が外れてしまった」状況を準備した責任があると批判する。だが、フーコーよりもデリダよりも前に「真実はひとつではない」という装置を社会思想の分野でセットしたのは、サルトルを打ち負かしたクロード・レヴィ=ストロースではなかったか。彼が『悲しき熱帯』出版で華々しく世に出たのも1955年だった。

実のところ映画でも小説でも、それらがなぜ半世紀後の21世紀に「花開いたか」と問えば、冷戦の終結で東西対立という単純な世界観が崩壊し、より複雑な多文化の衝突が生じたのでは―と答えることも可能だろう(なんで最後になって、そういう面倒な混ぜっ返しをするのか)。では50年代に「種を蒔かせた」のは何だったのか―それはまた、別の問いだ。誰か頑張って(そして丸投げで終わる)。

追記:信じがたいことに加藤幹郎氏、今年の9月に63歳で逝去されていました。この日記をあらかた書き終え、最終確認で検索して知り、ちょっと今、ガチでショックです。そう多くを拝読してないのですが、創作について強い学びを受け取ったと思います。謹んで弔意を表します。

つかずはなれず〜映画『彼女は夢で踊る』(2020.12.20)

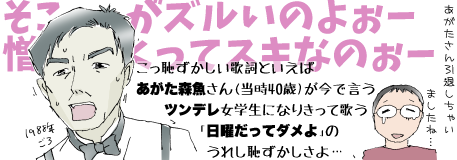

こっ恥ずかしい歌詞といって最初に思い浮かぶのは何ですか。そういうこと、そもそも考えませんか。自分のばあいロキシー・ミュージックの「プジャマラマ」の一節なのだけどThe world may keep us far apart, but up in heaven angel, you can have my heart

(世界が二人を遠く隔てても 雲の上の天国では、エンジェル、僕のハートは君のものさ)

レディオヘッドの「クリープ」の日本版CDの歌詞カードもYou're just like an angel(あ、またエンジェルですね)はいいとして、続く一節が

Your skin makes me cry 「その柔肌 涙が出るぜ」

その柔肌と来たか。涙が出るぜと来たか。すごい邦訳だな、おい!と感心したものですが。

時川英之監督の映画『彼女は夢で踊る』のラストで同曲がかかった時には「天使」も「柔肌」もすっとばし途中から邦訳の字幕が出た。

それでいいのだと思う。柔肌を見せて踊る天使のようなヒロインのテーマとして、逆に相応しすぎて映画が歌の説明のようになってしまう。

曲名の「クリープ」、But I'm a creepを「だけど、僕はイヤな奴だから」と訳したのも「おっ」と思った。広島で何十年も続いた老舗ストリップ劇場。その名物支配人には、若い頃ひとりの踊り子に恋した秘めたる思い出があった…という物語で、犬飼貴丈が演じる青年時代の主人公を「イヤな奴」と思うひとは居ないだろう。ならば「クリープ」はどう訳せばいいか。ダメ男とか、虫ケラとか、そんな自虐的なニュアンスの言葉だ。「ストリップの観客とは恋仲になれない」とヒロインがはねつけると「友達でいいです」と食い下がり「怖っ」と引かれる主人公だから「キモい奴」はどうだろう。それとも「弱虫」か。あえて「イヤな奴」という「それだけはハズレ」な誤答を示しておいて、正解は観客に委ねる。ああでもない、こうでもないと反芻させる。主題歌には、こういう「つかずはなれず」な使いかたもあるのだなあと感心した。

弱虫というか、馬鹿正直というか。大阪から来て広島で恋に落ちた主人公は、ヒロインのそばにいたくて、そのままストリップ劇場に転職を決めてしまう。スタッフになればステージは観放題、逆に観てなきゃいけない(トラブル対応係として)ようなものだが、彼は彼女のステージだけは観ようとしない。「友達でいい」という自分の言葉を守るためか、「観客とは恋仲にならない」という彼女の言葉を真に受けて「だったら観なければ…」と一縷の望みを守るためか。いずれにしても融通のきかない生真面目さで、しまいには「どうして私のステージは観てくれないの」と言われてしまう…

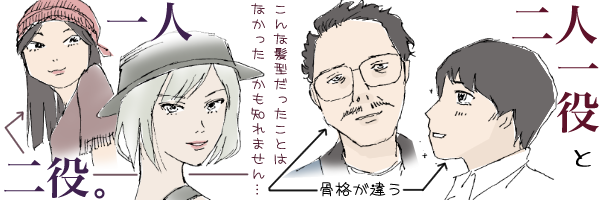

主人公は過去と現在の二人一役。黒い瞳が印象的な青年と、パーマにヒゲの現在は正直、似ても似つかない。現在の主人公を演じる加藤雅也も、若い頃はその美貌で吉永小百合を死に至らしめたほどのハンサムなのだが(映画の話。泉鏡花原作・坂東玉三郎監督『外科室』)骨格からして違うのだ。なのに、ふてぶてしい現在のストリップ劇場支配人が、かつての馬鹿がつくほど正直で気弱な若者のままだ、同じ中身だと感じさせられる瞬間が幾度かある。似てないからこそ、その瞬間が映える。これも「つかずはなれず」の巧みかも知れない。

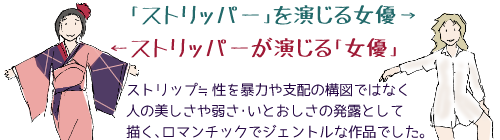

主人公の二人一役に対し、若い頃の想い人を演じる岡村いずみは「現在」の主人公を翻弄する若い踊り子の一人二役。このシンメトリーも面白い。シンメトリーといえば、さらに現在の主人公と心を通わせ合うベテランの踊り子は、実際にストリッパーとして人気ナンバーワンの矢沢ようこ。女優が演じるストリッパーと、女優を演じるストリッパー。前者のテーマが「クリープ」で、後者のステージ曲は松山千春の「恋」、この対比も佳い。

そして矢沢氏が女優として見せるのが、口紅を落とした「すっぴん」なのも味わい深い。岡村演じるヒロインは「ステージで裸になると別の自分になれる」と言う。脱ぐことで踊り子は「裸という衣裳」をまとうのかも知れない。一方で、きらびやかな踊り子は口紅を落とすことで「素の自分」になる、あるいは素の自分という「役」になる。同様に観客は、気弱で押しの弱い青年が、呼び込みの青い法被をまとうことで「口の悪い名物支配人」のペルソナを憑依させていた・彼もまた演者だったことを知る。

「クリープ」はI don't belong here、僕の居場所はここじゃないという歌詞を繰り返す。(裸やすっぴんも含め)何かを纏うことで、人は何かを演じる。素顔でさえ「素顔という役」かも知れない反面、演じた「別の自分」が自分に変じること・演じた自分を「僕の居場所はここじゃない」と思いながら全うせざるを得ないこともあるだろう。…ひょっとしたら「クリープ」に相応しい訳語は「負け犬」かも知れない。この映画には各々の人生で各々の役を演じる吾々、とくに「損な役回り」になった人々・上手くいかなかった負け犬への慈しみがあると思う。何が損かなんて分からない、人生に勝ち負けなんてないだろ、というメッセージも含めて。

邦画はなぜか苦手なのですが、時々観ると好いものですね。12/18(金)からは東京のキネカ大森で上映中です。

映画『彼女は夢で踊る』公式(外部サイトが開きます)

サード・アイ・ブラインド〜正木香子『文字と楽園』(2020.12.27)

思えば今年の1月は「恥ずかしながら自分には"美"が分からん」という話で始まったのだった。・2020年1月19日の日記(秋田麻早子『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』の紹介)

絵や映画を見て「いいな」「美しいな」と思っても、その美しさを言語化できないし、自分が「ちゃんと鑑賞できてる」のか自信がない。「えっ、この俳優って世間的には"大根"なの?」ということもあるし「やっぱり本は紙でなきゃ」というコダワリに全面的な同意を示せないのは一応まんがの作者としては致命的な無神経さかも知れない。「翻訳小説の文体が苦手でさー」「えっ、どうゆうこと?」そう、審美眼やセンスの問題になると文章の読解すら覚束ないのだ、実は。

じっさい本サイトの文章も、これだけ沢山あの小説はどうだ、この映画はこう素晴らしい言うても「こう組み立てられた部品から、こういうストーリーやテーマが抽出・抽象されるので、それが面白い」って話ばかりでしょ?たぶん前にも書いてるとおり、走ってるスポーツカーの速度や加速度を割り出す「微分」が自分の本分で、その車体の美しさやステアリングの好さといったものは、とても扱えない。

だから美術館でずっと時間をかけて鑑賞できる人が羨ましいし、アクション俳優の殺陣の優劣や、音楽のコード進行の妙を語れる人にも「かなわんなあ」と思う。

正木香子『文字と楽園 精興社書体であじわう現代文学』(本の雑誌社)も、そんな感慨を抱かせる一冊だった。つまり、面白いがサッパリ分からん。サッパリ分からんというのは、著者が思い入れる精興社書体という活字セットの良さがだ。

岩波書店の創設者・岩波茂雄と肩を並べる盟友だった印刷業者・白井赫太郎が創設した精興社。その書体で刷られた書物には、言うなれば独特のアウラがあると著者は説く。ミヒャエル・エンデの『はてしない物語』に十歳で出会い、書物が語りかける内容だけでなく、それを印字する特定の書体に魅せられた著者。人が自ら語る半生の記録は珍しくない。読んできた本を通して己を語る自伝も少なくないだろう。ただそれが、特定の書体と分かちがたく結びついた事例は珍しいのではないか。

…失礼ながら「奇書」という単語も頭に浮かぶ。みすず書房の創設者・小尾俊人氏も精興社の書体にあこがれて出版業を志したというから、分かるひとには分かるのだろう。しかし、あの書物は素晴らしい・この小説に感じ入った…という語りが「第三の目」でも有するかのように「その感動は精興社の書体そのものの感動と不可分であった」となるとき、これは本当なのか・著者の幻覚ではないのかと。疑うわけではない。ただ、たとえば本書では取り上げられていない別の本が精興社の書体だったとして、その書体ならではの良さが自分に分かる気がしない。いや、取り上げられている本ですら「そう言われて手にしてみたら(かつて読んだ本すらある)なるほど、この得も言われぬエモさは精興社だったからですね!」と納得はできないだろうと確信できる。

そこまで踏まえたうえで、本書は異様に面白い。取り上げられた「精興社の本」はエンデの他に三島由紀夫『金閣寺』、堀江敏幸にジュンパ・ラヒリ、遠藤周作の絶筆…おそらく本書のクライマックスは村上春樹『ノルウェイの森』なのだろうが「奇書(失礼)」としての白眉は、やはり川上弘美『センセイの鞄』評だろう。

前章で堀田善衛『インドで考えたこと』(精興社書体)と椎名誠『インドでわしも考えた』(凸版明朝体)を比べ論じる宙返りを決めたあと、繰り広げられるのは同じ川上弘美のベストセラー小説を、三つの判型・三つの書体で読み比べるウルトラCだ。

「一冊目は、二〇〇一年刊行の平凡社の単行本。

二冊目は、二〇〇四年刊行の文春文庫。

そしてもう一冊は、二〇〇七年刊行の新潮文庫」

最初の単行本の活字は「石井明朝オールドスタイル」。広告やポスター、あるいは『太陽』のような雑誌で使われていた書体で、90年代から小説の本文に使われだしたらしい。著者は言う。「文庫版の解説によれば、人生も終わりにさしかかろうとしている老年男性が三十歳以上も年下の女性とむすばれるストーリーは、当時、「しばらく小説から離れていた、多くの中高年男性を舞い上がらせた」という。ひょっとすると、そういうターゲットを想定して選ばれた書体だったのかもしれない」(強調は引用者)

三年後の文春文庫版で使われた活字は「凸版明朝」。一冊目が「センセイ」目線に思えたのに対し、こちらは語り手たる「ツキコさん」の呼吸に近く「恋愛にちょっと不器用で、サバサバした性格の女性」が自然に浮かんで感情移入できたという。

そして三冊目、二度目の文庫化と相成った新潮文庫版は。言うまでもなく、著者がこよなく愛する精興社書体で印刷された同作は、その目にどう訴えかけたか。…もちろん、それをここで明かすことはできない(本書を読みましょうね)。しかし「そんな馬鹿な!(そんな上手い話が)」と思わずツッコミを入れつつ、川上作品の読者には納得度も高いムーンサルトが決まる。圧倒的に「オチ」の精興社バージョンに肩入れしつつ、三冊を「きっとそれぞれが、出会うべきひとと縁をむすぶために、別々の「本」として生まれたのだろう」と結ぶ着地もキレイ。

結局のところ「この書体がスゴい」で終わらず、著者のなかに「こうあってほしい」本や文章のスタイルがあって、それが精興社という特定の印刷会社の活字と結びついている。だからスポーツカーの速度や加速度にばかり目が行く自分のような読み手にも、同書は面白いのだと思う(奇書ではないかと思う所以でもあるが)。

…昨秋の、松本への一泊旅行で手に入れた一冊である。書物で真っ先に問われるべきは(手ざわりや佇まいではなく)意味だろう、意味がアルファでオメガだろうと思う審美眼に欠けた人間にとっては、まさに本は「読んでナンボ」なので、一年遅れとはいえ、無事に読めて良かったと思う。

それで自分も精興社書体の本を意識的に読んでみよう…とは行かなかったが、同書の感慨に押されて、年来の懸案?野望?夢?を実行に移すことにした。…ダンテ『神曲』日本語訳の読み比べである。とりあえず地獄篇だけでもと思い、三種類を揃えた。来年さいしょのサイト日記は、この話になります。それでは皆さま、よいお年を。

第14回いっせい配信「2020年11月」にて電子書籍版『フューチャーデイズ5(7+8)』の頒布を開始しました。紙版の2冊を1冊に、約3年かけて続いた電書化ですが、いよいよ紙バージョンの進行に電書が追いつきました。この先どうなるか(配布形態)は考え中ですが、まだまだFDは続きます。(2020.11.2)

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2101

2011→

記事一覧(+検索)

ホーム

|