| 記事:2021年3月 |

←2104

2102→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

宇宙に一番近い場所〜ゲイブリエル・ウォーカー『命がけで南極に住んでみた』(2021.03.07)

南極の「越冬」は二月〜十月まで続く。十月〜二月ではない(南半球だから)。アニメ『宇宙(そら)よりも近い場所』(傑作。2019年12月の日記参照)ではTVの企画で日本の民間調査隊に随行した主人公の女子高生たちが、南極でクリスマスを過ごし、最終回で「越冬前に離脱する組」として日本に帰っていくが、ここで離脱しない者たちは半年以上・一年のうち10ヶ月近くを世界と隔絶された基地で過ごさなければならない。その越冬組が、最後の離脱組を送り出した初日に行なう儀式があるという。のたくる触手が腹を突き破り内臓と一体化して暴れるエイリアンによって、南極基地が崩壊するSFホラー映画『遊星からの物体X』の上映会だ。アホか!と大笑いしたが(実際ちょっと意図的に馬鹿っぽさを自演してる部分もあるのだと思う)、逆に「10ヶ月は飛行機も通わない」隔絶環境だという前提を意識すると、物体Xの襲撃によって隊員たちが互いに疑心暗鬼に陥る同作の恐怖や焦燥感も、より味わいが深くなる(?)。

他にも『エイリアンvsプレデター』アレは容易に南極に出入りできるクリスマス・シーズンの話だったのかな、とか。神林長平『戦闘妖精雪風』で南極に開いた異空間の入り口からやってくる侵略者「ジャム」たちは、はて地球軍の迎撃をかいくぐっても冬の間は他の大陸まで魔の手を伸ばせないのかしら、とか。ナチスの残党が南米経由で南極に移り住み、秘密基地からUFOを飛ばしてるという陰謀論(というか妄想)も、あーそうか空飛ぶ円盤なら「冬」の間も南極から出入りできそうだと、新たな発見があったり(?)

←真面目な本だと思ってたら、最終章の南極UFO基地でひっくり返ったよね…

* * *

すでに何だか恥ずかしい今回の日記ですが、恥の上塗りになる告白を(それも国際女性デーに)しなければならない。

『命がけで南極に住んでみた』(仙名紀/訳・原著2012年・邦訳2013年/柏書房)の著者ゲイブリエル・ウォーカーが女性だと、数十ページ気づかない(というか想像もしない)まま読み進めていたことだ。

ゲイブリエルといえば「ピーター(男性)」という先入観もあった。だが、それだけではあるまい。サイエンス系ノンフィクション作家として南極を訪れ、越冬までつきあう物好きは男しか考えられない―そんな偏見が自分の中にあったに違いないのだ。

ゲイブリエルといえば「ピーター(男性)」という先入観もあった。だが、それだけではあるまい。サイエンス系ノンフィクション作家として南極を訪れ、越冬までつきあう物好きは男しか考えられない―そんな偏見が自分の中にあったに違いないのだ。実は邦訳41ページ目、すでに「(基地には)女性もたくさんいて、私はバーやコーヒーショップにいても、町をぶらついていても、(自分が)女性という違和感も緊張感もなかった」という一節があったのだが(自分が)という行間を見落とし、読み飛ばしていたらしい。61ページ目「(トウゾクカモメはペンギンの卵を)どうして、すぐに攻撃しないのかしら?」という著者の台詞も「まあ、〜かしらって使う男性いるよね」でスルーしてしまった。

とゆうか、そうまでして「取材のため南極に住んでみる物好きは男に決まってる」を譲らない、思い込みって怖いし、この先入観が世の不公正に資していないかと恐れる。なにしろ自分、いわゆる全球凍結をテーマにした同じ著者の『スノーボール・アース』(早川書房)を読み通してるのだ。著者が女性とは考えることもなく。

はい、そんなわけで間違っても本書『命がけで南極に住んでみた』を「女性ならではの視点」や「女性らしい細やかさ」で説明する気はないです、はい。ただもう、人が書いた、無類に面白い本。もちろん、この「人」=無条件で「男」と思い込む(英語で人間を意味する"man"がそのまま「男」を意味するような)偏見が怖いと言ってるわけですが。それは置いて!置いて!

…南極に引き寄せられるのは、物体Xやエイリアンやプレデター、ジャムやナチスの残党(もとい、ナチスの残党がUFOの黒幕だと言う陰謀論者)だけではない。

ペンギンや、極地にのみ生息する稀少な生き物を研究する生物学者だけでもない。

地球上で最も空気がきれいなため大気調査の研究所がある。地球上で最も静謐な場所のため地震(南極の、ではない)の計測施設がある。「地上で最も寒く、最もドライで、最も裸の岩だらけ」な環境が初期の火星に近いため、火星の研究のためにやってくる天文学者すらいる。宇宙(空間)だけではない。南極という隔絶された土地は時間すら超える。その氷の気泡には数万年前の大気が封じ込められているのだ。『スノーボール・アース』で分かるとおり著者の専門分野にドンピシャなだけあって、この気泡の中の太古の空気をテーマにした箇所で、本書の語りが「オタク特有の早口」的にちょっと暴走するのが面白い。「女性は感情的で抑制が効かない」なんて言わない、言わない、これはオタクというか人類共通の現象。

図書館で一度借りて、読んだら返して満足できるタイプの本ではない。手元において何度も読み返したくなる、多様なエピソードが詰め込まれた(言うたら)雑多な本だ。

エピソードの半分は科学的な観察・研究対象としての南極の魅力。もう半分は研究のために・あるいは隔絶された孤独な環境そのものが気に入ってしまい南極に引き寄せられた人々のドラマだ。一日の半分は日が昇らず、通貨が意味をなさない南極での生活を、人間らしさが削り取られる極限状況と捉えるか、むしろ産業や人々の喧騒が削ぎ落とされ豊かな人間性が発露するヘテロトピアと見るか。

南極の主(ぬし)のように活写される施設管理人・ジェイクの肖像は印象的だ。世界中を放浪し、やっと見つけた「自分が居心地よく暮らせる場所」は一年のうち10ヶ月しか居られない場所だった(二ヶ月は離れなければならない)と嘆く彼。基地のなかで最もマッチョなタフガイ風に見える彼が、むしろ「有害な男らしさ」の対極を行くような繊細で思索的な人物で、しかし過酷な環境にどこか魅惑されてもいる―その矛盾がヒトの度しがたさであり、本書のハイライトのひとつだと思う。

そして本書の半分である、この人間ドラマを根底で支えているのは、その過酷さだ。

「命がけ」の邦題は伊達ではない。ペンギンの種名で知られるアデリーランドは南極でも屈指の荒天の地で、1912年に同地を訪れた地質学者ダグラス・モーソンの行路は悲惨をきわめた。犬ぞりごと遭難した彼と仲間は、ついには痩せ衰えた犬を食料として生き延びを図るが、犬の肝臓のビタミンAは致死量を超える。まだビタミンという概念自体が知られていなかった時代だ。手足の皮膚が剥がれ落ち、鼻と爪の間から青白い血液を流しながら同僚は息を引き取る。単身となったモーソンはクレバスに落ち、なんとか脱出する。ようやく巡り合った五人の救援隊は、正確には救援隊ではなく彼の遺体を捜索に来た仲間で、すでに南極圏は出入りできない越冬の時期に入っている…

…極地に対する知見も深まり、技術も装備も発達した現代なら「闘うつもり」で南極に赴く必要はない、と著者は言う。けれど「(人が?南極が?)その気になれば」簡単に死んでしまえる危険な環境でありつづけていることも、つけ加える。タフで思慮深いジェイクですら、その危険に勝ち続けることは出来なかったと後日譚の形で語るエピローグは読む者を粛然とさせるだろう―恐怖ではなく、人という存在に貼りついた矛盾・他人ごとでない陰影ゆえに。

緑と動物がざわめき、人々がひしめく地球の残りの部分と比べたら、何もないに等しい南極。けれど、何もないわけではなく「何にもない、がある」わけでもない。豊かすぎる(その他の)世界というフィルターを外して広がる冷たくドライな白い土地は、じっと目を凝らせば科学的な発見と夾雑物を取り除いた人々の姿が浮かび上がってくる、さざめく白紙だ。味わい深い一冊です。

自分なくしの哲学〜李珍景『不穏なるものたちの存在論』(2021.03.14)

李珍景(イジンギョン)は、前から気になる著者だった。独裁政権下で地下運動の組織を試み、投獄された経験も持つ気骨の思想家と知ったのは後のことでしたが…横浜駅西口ダイエーの2フロアを占めていたブックファーストで二冊並んだ著書を見て「…高っ」一冊三千円の本が、しかも二冊。んーこれは、と逡巡するうち当の本屋がダイエーごと消滅してしまった。一階のフードコートの、1パック200円で買える小粒の揚げタコ焼きを勝手に「ジェネリック銀だこ」と呼んで愛好してもいたのだが…まあそれは別の話。

2021年、つまり今年の4月から書籍の裏に刷られる価格が本体+税ではなく、税込の総額表示に変わるらしい。表紙を作り直すのかシールでも貼るのか、いずれにしても大変な手間と費用で、小さな出版社などは存亡の危機だという。笑いごとではない。

・「総額表示義務」反対の署名(change.org)(外部サイトが開きます)

手にしそびれていた著書二冊を確保せねばと思った。Amazonで確認すると二冊のうち一冊は古本がある。安い。ここでまたケチくさい根性が出た。古本を注文。到着。開くなり「やられた」と思った。

* * *

「人間ですらないもの、卑しいもの、取るに足らないものたちの価値と意味」という長い副題がつく『不穏なるものたちの存在論』(影本剛訳/インパクト出版会・2015年、原著2011年)。

本書が言う「不穏なるもの」とは、吾々が不快に思い、遠ざけたがる他者だ…という説明では十分ではない。吾々に「迷惑をかける」障害者。健康をおびやかし、何より不潔なバクテリア。その存在だけで居心地を悪くさせる実験動物たち。昔なら「性的倒錯」という蔑称で呼ばれたろうフェティシズム。そしてプレカリアートと呼ばれる非正規労働者たち―著者がさすのは吾々が、吾々より「低い」存在として蔑むもの、関わると引き込まれ「落ちる」恐怖によって吾々が忌避するものたちだ。

それらと吾々は同一線上にある、むしろ吾々こそ障害者でありサイボーグであり実験動物なのだと認めてしまおう。神や真理あるいは国家といった高みに向かうことでヒトという不自由な境遇から離脱するのではなく、下から自己を脅かすノイズを全て受け容れ、圧倒されるように自分を失くしてしまえ―そもそも相互作用から隔絶された自己など存在しないのだから―そう著者は説く。至高の「わたし」唯一無二の・不可侵で不変の「わたし」という信仰を、手を変え品を変え、外部から突き崩そうとする。

「はいはい」「あるある」と俗化しやすい思想かも知れない。他者を受け容れましょう、感謝が大事―頭で理解し口でそう言いながら、結局は「許せるものだけ許し、そんな自分の寛容さに感激する」((c)ブラウン神父)のではなく。本書を味読できるか・友達になれるかは、その「不穏さ」不快さ・自分が無になる恐怖をどれだけリアルに想起できるかによるだろう。

たとえば細胞。吾々は細胞レベルからして、核とは異なる遺伝子をもつミトコンドリアなどとの共生の産物だ。人体レベルで見ても、体表に、口腔内に腸内に、大量のバクテリアを住まわせ共生している。共生といえば聞こえがよいが、それは一種の事故であり、食い合いの失敗であり、またバランスが崩れれば別の「事故」に転ぶフラジャイルな安定状態であることを忘れてはいけない。健康ならば無害な常住バクテリアが、体調が損なわれることで病毒となり攻撃者に転じることを、日和見感染という。連想されたのは近年のレイシズムの顕在化だ。震災の復興は道半ばで経済は停滞し、さらにコロナが追い打ちをかける、解決すべき問題は他に沢山あるときに、どうして外国人差別や女性差別・トランス差別に血道を上げるのか。社会が弱体化してるこんな時になぜ、ではなかった。弱体化しているからこそコンフリクトが生じているのではないか。

たとえば進化論。ダーウィンの進化論は、人間だけが神から選ばれた存在だという信仰をブチ壊し人々を動揺させた。だが、たちまち「進化の階梯の頂点にいる人間」という(ダーウィン自体は言ってない)俗説がふたたび人間を至高の座につけた。著者は慎重に「ヒトがサルと同類扱いされたショック」とのみ記しているが、ひょっとしたらそこには新大陸の発見により「自分たちと同じヒトだと思いたくない」未開で野蛮な(と西欧人には見えた)まさに不穏な人々との出会いがありはしなかったか。俗流進化論はトカゲやサルと比べてヒトを至高の地位につけるだけでなく、同じ人間でも位階があると差別を正当化するための道具ではなかったか。

マクルーハンやベンヤミンを援用し、最初に伝わるメッセージは形式だ(形式そのものがメッセージだ)と著者が説くとき、思い浮かんだのは140字のTwitterのことだ。

12月の日記や先月の日記で、世界の支配者が「もの」になることへの嫌悪を僕は語ったが、むしろ問題は「もの」の価値が「価格」でしか量れなくなっていることだ・「もの」自体にはどんどん融合させられてしまえという著者の言は、ここ半年くらいの自分の考えの軌道修正を求めるもので無視できない。

ハイデガーやレヴィナス、フーコーやドゥルーズ=ガタリ、ニーチェやマルクスを縦横に引用し、また批判し乗り越えを図りながら、著者はそれらを常に、今の社会とつなげようとする。現実から遊離した抽象論ではない。山から下りて、悪と戦え―そんな言葉が思い出される。

たぶんその社会への関わりの疎密が、(話はすべるが)同じように現在の科学至上主義への批判でありながら話題の書、マルクス・ガブリエルの『なぜ世界は存在しないのか』が個人的に最後までピンと来なかった理由のひとつかも知れない。

(面白く、納得もするし興味ぶかい本ではありました)

科学が測定できるものだけを実在とみなすことを批判して『不穏なるものたちの存在論』のほうは言う。神やUFOが誰かの行動に影響を及ぼすなら、その誰かにとって神やUFOは存在するのではないか。

「わたしは幽霊が存在することを信じる。強い力を持って実存することを確信する」

そんな突飛な発言の根拠となるのは1970年に抗議の焼身自殺を遂げた若者や、80年の光州で虐殺された数千人の市民の存在だ。

「その幽霊によってわたしは、またわたしの友人たちは、思いもよらぬ生へと巻き込まれていった(中略)

ペンを持たねばならない手にはいつのまにか石礫が、あるいは火炎瓶が掴まれていた。

幽霊たちでなければ(中略)一体だれがそんなことをしえただろうか?

わたしたちが叫ぶとき、実際はかれらが叫んでおり、わたしたちが駆けるとき、かれらがわたしたちとともに駆けていた。

誰がこの幽霊たちの存在を否定できるだろうか?」

本書でもっとも熾烈な、光を放つ箇所だと言える。

吾々個々人にとりつき、その生を変えてしまうものとして、著者は「愛」を語る。愛は「愛そう」と意図的に決断できるものではないし、愛すまいと意志で抑制できるものでもない。愛は自分こそ大事・自分こそ至高・自分を失ないたくないという自我の鎧を叩き割り、膝を折らせる。魅惑者に巻き込まれ、己を失なうことを嬉々として受け容れさせる。愛の強度は「自分をどれだけ低められるかによって決定される」。

己を変容させる他者として『攻殻機動隊』で草薙素子を魅惑した人形使いや、アシタカを一目で魅了した『もののけ姫』サンが例示される。本書のサイボーグ論は一章の大半を割いて草薙素子の変容を分析した『攻殻機動隊』論でもある。『ブレードランナー』などと並び、著者がジャパニメーションを好んで取り上げるのは、韓国で思索し活動する著者にとって隣国のアニメもまた他者だからかも知れない。だとすれば、その理論・「自分なくし」の哲学を、(流血の照り返しで)きらびやかな韓国映画に探すのは、それらを他者として持つ隣国の吾々の仕事になるだろう。

* * *

と、真面目に締めくくったところで冒頭の「やられた」の話。え?さまざまな発見と自己認識のあらためを迫る本だから「やられた」じゃないの?

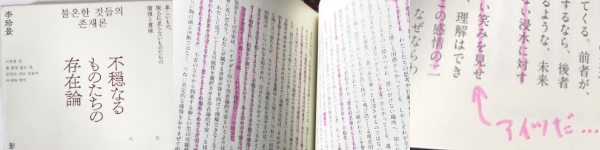

そうではなかった。千円ばかりの値引きにつられ、古本で取り寄せた本は冒頭から蛍光ピンクのマーカーで、びっしり線が引かれていたのだ。

不穏なるものの例として「とんでもない場所からいきなり押し入ってくる者、あるいは」とあって「押し入ってきて訳の分からない笑みを見せる者」と書かれた箇所にも線が引かれ、さらにピンクのペンで矢印が引かれ「アイツだ…」と書いてあるんだけど、ドイツだよ。僕からしてみたら不穏なのはアンタだよ。

…図書館の本に引かれた線でもそうだけど、最初からもう全センテンス重要で発見とばかりに線を引きまくり、冒頭だけで挫折というパターンはあまりに多い。この古本も20ページ目からはバッタリ線が途絶えているので、残り290ページを快く読めたのだけど、んー、特にこういう思索的な書物って最初は枠組みを把握するローギアの段階で、読み進めるほど発見が増えてテンションがあがっていく、そういう読み方でないと仲良くできないんじゃないかなあ(まあ仲良く出来なかったからこそ19ページで線引きを放り出し、売り飛ばしてしまったんだろうけど)。

そんなわけで本書の冒頭19ページ、実はまともに読めてない。どピンクの主張が強すぎて、地の文が目に入ってこないのですよ。まさに不穏で、己を不快にさせるものだけど、どうにも受け容れがたい。その意味でも、やっぱり理論と現実は違うと、己の心の狭さ・自我への執着を痛感させられる一冊でした。やられた。まいった。

著者のもう一冊『無謀なるものたちの共同体』は定価で+Amazonやhontoでは一時的品切れなので版元に直接注文しましたよ…単独で生きることが大好きで、人と協調することが大の苦手な自分にとっては、コミューンという思想自体がまさに己を脅かす「不穏なもの」かも知れないと恐れつつ、期待しつつ。

n個の性〜ジョアン・ラフガーデン『進化の虹』(2021.03.21)

いや、李珍景『不穏なるものたちの存在論』の話の続きなんですけど。前回の日記で「ハイデガーやレヴィナス、フーコーやドゥルーズ=ガタリ、ニーチェやマルクスを縦横に引用し…」などと書いたから、そのあたりを予備知識として先に読んでないとダメなのかと思われたかも知れない。そんなことないです。「ハイデガー?当然もう知ってるものとして話を進めるよ?」ではなく「ハイデガーという人がこういうことを言ってるんだけど…」と逐一丁寧な説明が入る。逆に「ふーん原典を読んだことないけどハイデガーってそんな感じなんだ」と分かるし、いちおう読んだつもりの著者についても「あれはそういうことだったんだ」と再発見がある。

* * *

「n個の性」はドゥルーズ=ガタリの『アンチ・オイディプス』の終盤に出てきて、印象に残った概念だった。

いわく「ひとつの性でも、二つの性でもなくて、n個の性」。二つの性はむしろ簡単だろう。男と女。ひとつの性とはフロイトに始まる精神分析が、男性のトラウマは父親の巨大なペニスに対する畏怖と去勢されるのではないかという恐怖に基づき、一方で女性のトラウマは父親のようなペニスを持たない劣等感に基づく、つまり男の性も女の性も(象徴的な父親の)ペニス(の欠如)に還元できるとした一元論をさす。これに対してドゥルーズ=ガタリは冗談よせよ、むしろn…個の性が、ひとりの主体の中にすらn…個の性があるんだと説いて言うのだ。

「女性の中には男性と同じほどに多くの男たちが存在し、男性の中にも同様に女性と同じほどに多くの女たちが存在する」

「愛をかわすことは、一体となることでもなければ、二人になることでさえもない。そうではなくて、何千何万となることなのだ」

LGBTに関する話題が持ち上がらない日はない2021年の現在。半世紀前も前に書かれた言葉は、いま差別と反差別が形成している対立構造とは少しズレるかも知れない。何しろ彼らが言う「性」「欲望」は性別を問わないどころか、モノやコトにまで及ぶ。それは多様な性を、無条件で肯定するものですらない。「軍旗、国家、軍隊、銀行は、多くの人々を勃起させる…ヒットラーは、ファシストたちを勃起させたのだ」。

性は二つじゃないし、まして一つなんかじゃない、むしろ何千何万…n個なんだぞ。この言い切りに魅了されつつ、今まで引用や言及をしてこなかった理由はもうひとつある。それは実態に即さない空想的なアイディア、地に足のつかない空論ではないかという懸念だ。ただ威勢よく、人を驚かせることだけを狙った、逆張りの、空っぽなレトリック・言語遊戯なら要らない。

実際には、ドゥルーズがそのキャリアの出発点から昆虫や動物と人間の境界に「哲学者」らしからぬ深い関心を寄せていたことを今の吾々は知っている(20年5月の日記参照)。ドゥルーズとコンビを組む前のフェリックス・ガタリのいわゆる『アンチ・オイディプス草稿』も(未読なのですが)パラッとめくったら蜜蜂の生態のことを語っていて「うわー」と思ったことがある。一方で、彼ら二人を含むポストモダン・現代思想の思想家たちが、いかに科学的な知見をテキトウにつまみ食いし曲解しているかというテーマの本もある。「n個の性」というアイディアは、自分の中では宙ぶらりんの懸案だった。

そんなわけで李珍景『不穏なるものたちの存在論』が「n個の性」というアイディアを、科学的な裏づけを添えて再提示してきたのには驚いた。なにしろ、そもそも人間以外の生物の世界にオス・メスに還元しきれない「n個の性」が溢れているというのだ。

ここで再確認しておくのもよいでしょう。そもそも、なぜ性というものが存在し、それは男女・雄と雌・精子と卵子なのか。

この分野の入門書=長谷川真理子(長谷川真理子)『オスとメス=性の不思議』(講談社現代新書)は言う。まず、性が存在するのは遺伝子をシャッフルするため。アメーバのように同じ遺伝情報を持った分身を増やしていく方法だと、何か災厄があったとき(マット・リドレー『赤の女王』はウイルスのような乗っ取り・寄生者の存在が最大の要因だとしている)同じ遺伝子であるために一網打尽になってしまう恐れがある。そのため、別の遺伝情報を持つ他の個体と遺伝子をシャッフルすることで、誰かは死んでも誰かは生き残る、多様性を確保したという説だ。

そして、別々の二つの個体が効率よく出会うためには A.栄養を豊富に持つぶん動きの少ない個体とB.栄養は持たないぶん身軽な個体、A同士でもなくB同士でもなくAとBの組み合わせが数学的に一番よかった、それでA=卵子・B=精子、すなわち雌と雄・女性と男性になった、という。

これ自体は、まあ間違ってないと思う。明快だし、それよりもっと箸にも棒にもかからない説に比べたら、はるかに筋が通っている。

しかし、この考えが「人間的」に悪用されるきらいがあることも確かだ。典型的なのは「男の浮気は本能だから仕方ない」「女は家を守るべき」…

『不穏なるものたちの共同体』で著者の李氏は、生物学的なオスとメスの「本能」から人間の男女かくあるべきを説くのは、実は逆に、人間の男女かくあるべきという観念を生物界に投影しているのではないかと指摘する。

いや「人間以外の性は雄と雌で固定されてるけど、人間は自由意志があるから・あるいは逆に「本能の壊れた動物」だから、その固定に従う必要はない」という反論すら、人間は特別という驕りではないのかと。人間以外の生き物の性って、そんなに固定されたものなの?

李氏が取り上げるのはジョアン・ラフガーデンの2004年の著作『進化の虹』だ。それはもう、ドゥルーズ=ガタリが知っていたら大喜びしていただろう「n個の性」の饗宴だ。いわく

「ワキモンユキトカゲには大きさと色、行動パターンを別にする三種のオスと二種のメスの五つの種がある」

「南太平洋のニューヘブリディーズ諸島には「七つの性」を持つブタがいる」

「ブチハイエナのメスは陰茎を持っていて、この陰茎を通して子を産む(だからたくさん死ぬ!)」

「植物はトウモロコシのように雌雄すべての生殖構造を持つものと、ギンナンやナツメヤシのように雌雄が別になっているものがある」

性転換する魚、女王が大量の同性と少しだけの雄を産むアリや蜜蜂の話までするべきだろうか。ラフガーデンは雌雄の区別など結局は(上で述べたとおりの)生殖細胞の大小でしかないと結論づける。だがその「大小」すら二つでなくn個だったりする。「ショウジョウバエの一種(中略)は、精子の大きさが三種類であり、四種の大きさの生殖細胞をつくる」。

ラフガーデンは、こうした雌雄・男女に収まりきらない多様な性を「ジェンダー」と呼んでいるが、李はそれが不満ですべて「性」と呼んでいる。サルやイルカには同性同士の性的なスキンシップが確認されているという話もある。人間以外の生き物においてすら、性は二つでも一つでもない。それは今の、権力と絡み合った「男女」観を側面から突き崩す強烈な膝カックンになりえないだろうか。

* * *

…残念なことに、ラフガーデンの『進化の虹』に日本語版はない。

同様に、フェミニストの論客として著者が引用しているジュディス・バトラーの著作にも脚注を見ると韓国語版はあっても「本邦未訳」のものがある。もちろん、それぞれの国で訳される本は違う。けれどたとえば『ライラの冒険』として映画化もされたフィリップ・プルマンの長篇ファンタジー『His Dark Materials』の続編が、日本では邦訳のホの字も聞かれないのに人口が1/5の台湾で繁体字版が書店に平積みされているのを見て感じた焦燥と絶望がある。少なくとも「日本は各国の本を翻訳で読める、世界でも稀有な国」みたいな自負は、昔だけのことか・あるいは実は一度も真実でなかった幻想だった可能性がありはしないか…というのは、また別の話。

もっと直截に思うのは、この『進化の虹』の邦訳が出てくれませんかねえ、ということだ。あるいは同様の、生物界の性の多様性を開陳する著作が、すでに邦訳で、あるいは日本の著者の手で出版されているかも知れませんが…

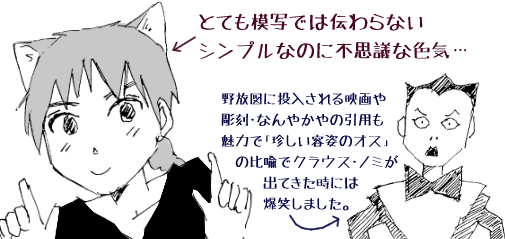

そう言って自分の念頭にあるのは「学習まんが」の枕詞つきで(笑)早川書房から刊行されているマンガ版『ダーウィンの覗き穴』(日高トモキチ/原作メノ・スヒルトハウゼン/2019年)。いや、傑作なんですよ、これが。まさに性=オスとメス・「雄はすべての精子を受精させるべくがんばるし 雌は多くない卵を大事に受精させるために慎重になる」という性淘汰説に(賛否はあるものの、としたうえで)準拠した著作だけど、これはこれで面白いのなんの。全編が性と交尾の話なんだけど、生殖器がばんばん出てきますけど、なにしろイカや昆虫やもっと小さな虫なんかの生殖器なんで、エロいようでエロくない・ちょっとエロい(案内役の猫耳の女の子が…すみません)不思議な書物。

ちょっと模写するために今てきとうなページを開いたら「アメリカ南部の湖沼に生息するグッピーの仲間ガンブジアの雄は雌に見せつけるため体長の1/3にも及ぶ巨大な生殖器をもつが巨大すぎると捕食者から逃げられないので、交尾をとるか安全をとるかシビアなトレードオフが存在する」みたいなエピソードがあって、もう全編こんな内容。強くオススメしたい(笑)。

そして(これほど可笑しくはならない気もするけど)こんな感じで『進化の虹』。あるいは同様に生物界の「n個の性」を活写する書物。マンガ化してくれませんかねえ。きっと売れますよ?

著者の日高トモキチさん、本当に虫とか好きなかたで、かわいい女の子(と不思議な世界観)のまんがを買いにコミティアの売り場に伺ったら「これもいかがですか」とオススメいただいた虫の絵葉書が「ぎゃああああっ」と叫びそうになるくらいリアルで「すみません無理です…」(わりと虫は苦手)とゴメンナサイしてしまったの、申し訳なかった…

ローカルとグローバル〜ディー・レスタリ短編集『珈琲の哲学』(2021.03.28)

2019年に台湾で大ヒットした映画『返校 -detention-』の日本公開が決まったらしい。喜ばしいと同時に、少し驚いた。旅行中に現地(台北)の映画館で観て、圧倒されると同時に、でも日本への配給は難しいかもと勝手に思ってもいたからだ。原作は同名のホラーゲーム。不気味な学校に閉じ込められた少年少女が、異形のモンスターに脅かされながら脱出を試みる話だ。もちろんホラーなのは配給の障壁にはならない。実は同作、舞台は軍事政権が白色テロと呼ばれる民衆弾圧を行なっていた1960年代。形式はホラーでありながら、恐怖政治や密告社会での裏切り・罪と罰を描いた、当事者たる台湾の人たちにとっては胸をえぐるようなテーマに挑んだ作品なのだ。

もちろんホラーは、作りかた次第でいくらでも社会的・倫理的メッセージを盛り込めるジャンルだ(これについてはいずれ、項を改めて語ることになるでしょう)。しかし本作は、ホラーを求める他国の観客に提供するには、背景となる社会的要素があまりにローカルで、ドメスティックということで忌避されないかと懸念したのだ。

なので日本での公開が決まり、邦題が『返校 言葉が消えた日』だと知ってオセロがひっくり返されたような気がした。そうか、「ホラーとしてはローカルすぎて配給しにくいのでは」という先入観は自分だけのもので、むしろローカルでドメスティックな社会的テーマの作品であることを前面に出して(実はホラーですと)売っていく形は当然ありえたと。7月公開予定とのことで、自分も観直すのが楽しみ(あまり楽しみって感じの話じゃないですけど)な一本です。

* * *

でも今日の本題は小説の話。『珈琲の哲学 ディー・レスタリ短編集1995-2005』(福武慎太郎・西野恵子・加藤ひろあき訳/上智大学出版・ぎょうせい/2019年)。帯にいわく「あなたとインドネシアを繋ぐ、人生と愛のテーマを18篇収録」。めったに読む機会のない国の小説と知り、これも縁だと手に取った。非常に好かったです。おわり。いや終わらない。

イントロダクションによれば著者は1976年生。ちなみに女性。ミュージシャン活動を経て『スーパーノバ:騎士と王女と流星』という長篇で作家デビュー。発売35日で1万2千部を売り上げ、英訳もされ、最終的には六部作として完結した同作も(先週のぼやきに続き)未邦訳なのですが、こっちも出来れば読んでみたいのですが、まあそれは措く。『珈琲の哲学』のほうはデビュー前から書いていた習作などをまとめた短編集。タイトルからしてSFともファンタジーとも取れる長篇と違い、日常的な世界での恋愛や心理の綾を描く短編小説や、メッセージ性の高い歌詞を思わせる散文詩から成る。

「あなたは恐れている。なぜなら、誠実でありたいと願っているから」

「ラナと仲良くするということは、涼しい水の中に放流されるような感じなのだが、その涼しさは暫くすると恐ろしい寒さとなり襲ってくる」

「何かに引きずられると我々の疲れは倍増し、何かに挟まれればその時間は重くのしかかる。そして、大切なものを取り除かれると、心の声が聞こえなくなる」

「私の手を取って、でも強く握りすぎないでください。なぜなら、私は引っ張られたいのではなく、共に歩きたいからです」

どれが小説の一節で、どれが詩の一部か、分からないでしょう?こういう独自な文章世界を有する作品集なのだ。普遍的で、ジェンダーに関係なく響いてくる言葉。

言い替えると、いかにもインドネシアですね、という要素は稀薄に思われる。表題作はインドネシアがアジアで有数のコーヒー生産国であることを知れば、より味わい深くなるかも知れないし、フィルターで濾さずに挽き豆がカップの底に沈んだ上澄みを飲むトゥブルックという淹れ方は独自かも知れない。けれど究極のコーヒーを求めて店を開いた若者の聖杯探求譚と、彼を見守る語り手=共同経営者の青年の友情は舞台がマンハッタンでもアムステルダムでも、なんなら日本の何処かでも成立しうる。

もっと良い例がある。「あなたが眠るその前に」という短篇の一節だ。

「ピクニックに行きましょう。ミルク・バスに入る。ポトン・トゥンペン(訳注:サフランで色をつけた黄色いごはんを…(以下略))もする。それから砂遊びして、コオロギを戦わせて、袋飛び競争をして(中略)

でも、何かを一つだけ選べというなら、あなたに寄り添って眠って、夢を見たい。私の手が枕の下にあって、あなたがそれを握ってくれる」

これが『珈琲の哲学』という作品集だ。ポトン・トゥンペンやコオロギの戦いで「インドネシアと繋がり」たい人には不満かも知れない。けれど「あなたに寄り添って眠りたい」という感情はモスクワでも台北でも、なんなら日本の何処かでも普遍的にあるもので、インドネシアでもそうなんだなと思う、そういう形で日本の読者は「インドネシアと繋がる」ことができる。

それは村上春樹が世界中で読まれている、その受容のされかたと似ているのではないだろうか。おそらく世界中で春樹を読むひとたちは、その小説に日本らしさを求めてはいない。あるていど近代化し消費社会化した国や地域なら、同じように感じる不安や欠落感・あるいは「小さな確実な幸福」に共感するからこそ、世界中で人々は春樹を読むのだと思う。

人生ではたまに、こういう贈り物みたいな本が降ってくることがある。また作中の卓抜な比喩を借りて言うなら、砂漠の真ん中に現れた真白い雪のような贈り物が。静かに、おすすめです。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2104

2102→

記事一覧(+検索)

ホーム

|