| 記事:2023年3月 |

←2304

2302→

記事一覧

ホーム

|

君よ知るや〜安田浩一・金井真紀『戦争とバスタオル』(23.03.04)

先々週の日記で取り上げた『トランスジェンダー問題』・先週のColaboの本、どちらも「必読」と評されている本だった。それは「これを非当事者(マジョリティ)が知らないままだと、知らず知らず加害に加担することになりかねない」という評者たちの危機感のあらわれでもあったと思う。安田浩一・金井真紀『戦争とバスタオル』(亜紀書房/2021年/外部リンクが開きます)も、そんな「必読」の一冊だと思う。先の戦争で、日本は欧米と戦争して空襲や原子爆弾の惨禍をこうむった被害者・という以前にアジアを侵略し惨禍をあたえた加害の側の当事者でもあったのだと、改めて知ることを迫る一冊だ。

本書が出色なのは、重い加害の過去と、なぜか温泉・銭湯めぐりをつなげてしまったことだ。米英の捕虜や周囲の一般人を酷使し、虐待して敷設された「死の鉄道」に揺られ、下車した先で温泉に浸かる。沖縄最後の銭湯で出会った老人が戦争の苦難を語りだす。韓国の沐浴場で「日本人には名前を教えたくない」と口を閉ざした女性…タイに実在する川と隣接した温泉が、のぼせたら川に飛び込んで冷ます(冷めたらまた温泉に戻る)仕組みなように、戦争と入浴、加害の痛みや後ろめたさと和みが交互にやってくる。

しかし同書で個人的にアッと思ったのは「みき」だった。

四半世紀前、沖縄に移り住んだ作家の池澤夏樹氏が同地に惚れこんだ。週刊誌の連載で自然や習俗をレポートし、魅力を伝える本を何冊も出版した。その一冊が『神々の食』(親本2003年→文春文庫2006年/外部リンク)だ。垂見健吾氏の鮮やかな写真に彩られた、この美しい本で(豆腐ようなどと一緒に)目を引いたのが「君よ知るや「みき」の味」という一章だった。

真っ白な液体。お米を発酵させた沖縄の伝統的な飲料で「お神酒」を思わせる名称だがアルコールは含まず、ほんのり甘いという。いちど駅前の物産展だか何だかで見かけたが、500mlくらいの瓶が500円で手を出しそびれた。余裕がある時に買おう、また見かけるだろうしと思ったのが大間違いで、面白いくらい二度目が来ない。アンテナショップにもない。物産展でも見ない。

悶々と十余年。話がニワカに進展したのは2021年のことだ。さつまいもをテーマにした「イモヅル」(外部)というZINEのvol.6に「イモヅル式DIY 奄美のミキを作ってみた」なる体験記が掲載されていた。記事によれば米だけでなくサツマイモも加わっているらしい。気温°C以上で発酵ということなので、初夏にワンチャンあるかも?と思ったけれど、ふかしたサツマイモをすりおろすのが死ぬほど面倒ともあり、手をこまねいていた半年後。

ようやく話が『戦争とバスタオル』に戻る。なにせ銭湯といえば湯上がりの一本。牛乳だったり、フルーツ牛乳だったり。韓国の沐浴場を訪ねた著者ふたりが「シッケ」と呼ばれる現地の発酵お米飲料に舌鼓を打っていて、これって「みき」に近いの?どうなの?と思ったりしたのだが

・参考:シッケって何?韓国の伝統的な発酵飲料みたいだけど味はオイシイ?(鶴橋メモ/2019.3.30/外部リンクが開きます)

巻末の対談。著者ふたりがシレッと「今回、本には収録できなかったけど鶴見の銭湯も取材したねー」「鶴見にある沖縄県人会の建物の外の自販機で売ってるミキって缶飲料がおいしかったねー」と、いや著者たちにとってはシレッとも何もないのだが、話しているではないですか!

ああ、灯台もと暗し。当方、人生の半分以上ヨコハマ在住。横浜市鶴見区に沖縄の人たちが多く移り住んだ一角がある、とNHKの朝ドラで取り上げられたのは、ようやく昨年のこと。いや、住んでる地域のこと何にも知らない自分が悪いのですが―

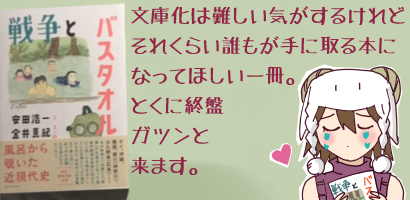

2021年11月。さっそく鶴見に行きましたよね。京急鶴見駅から海のほうに徒歩20分、業務スーパー目当てにわりと歩いた近くに、ありました「おきなわ物産センター」。そして自販機には「飲む極上ライス ミキ」と書かれた250ml缶。

よく見ると販売元は沖縄のマルマサという会社だが、製造は和歌山県。原材料も米とサツマイモではなく、砂糖・うるち米・大麦・もち麦/乳酸。Wikipediaで調べたところ、米+サツマイモではなく、米に麦芽を加え低発酵段階で火入れした糸満式(?)らしい。味わいは極上ライスというか「うん、飲むお餅」甘みはほのかで、とろんと舌ざわりがよい。

・参考:Wikipedia「みき(飲料水)」(外部リンクが開きます)

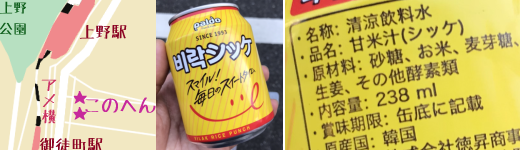

同じ21年の暮れに「シッケ」のほうも確保。こちらは上野〜アメ横の国道を隔てた東側にある韓国食材店が並んだ一角にて。サラサラした透明の液体で、クセのない甘さの清涼飲料水でした。簡易版でない、白米とサツマイモを発酵させた本格「みき」も諦めてはいないけど、まずは満足といったところで―

―話を戻すと『戦争とバスタオル』最大の山場は(鶴見のミキではなく)こちらも広い意味で自分にとっては地元にあたる神奈川県・寒川町に始まり、瀬戸内の大久野島、そして中国河北省の北担村に至る大掛かりな取材だ。ここでは伏せるが(各自で読むか調べるかしてください)(出来れば読んで)恥ずかしながら自分なども半世紀を生きながら知らなかった、凄惨な戦争犯罪と加害が明らかになる。

隣り合った川と温泉のように戦争と平和はつながっている…どころではない。日本が仕掛けた戦争は終わっていないし、まだ加害は続いている。学徒として召集され「私は鬼にされた」と憤る日本の老人がいた。謝罪のため個人で中国を訪れもした彼、藤本安馬さんは昨年の暮れ、96歳で亡くなっている。君は知るや。著者たちの取材はギリギリで間に合ったが、それを知ろうとしなければ、あなたはそれを知らないままだ。一応リンクは張っておくけれど、中国での被害が戦後も続いていること(発掘されて被害とか)は、ここではキチンと触れられていない。

おそろしいのは、何も片づいていないまま、同じ悲惨にまた足を踏み入れようとしていることだ。福島の事故を助け合った絆の美談で「なかったこと」にしながら非常識な原発再稼働に走るのとも似ている。先の戦争で自分たちが仕掛けた加害を忘れ、台湾有事だとまた沖縄を踏み台にするのか。鶴見の沖縄ゆかりの界隈では「お弁当」と掲げたノボリと、辺野古基地反対を訴えるノボリが、今も並んで風になびいている。

豆食う日々(23.03.05)

ようやく豆カレーに開眼した気がする。自炊の話。前に挑戦した時は肉を豆に置き換える気持ちで、白いんげんやヒヨコ豆を使って挫折した。そうじゃない、ムング豆でベースを作るんだと悟りを得た。ムング豆とは緑豆のこと。モヤシや春雨にする他、台湾では緑の皮つき豆を柔らかく煮込み甘味をつけてゼンザイにする。カレーには皮のないムング豆を使う。玉ねぎ・塩・あればクミンシードを加え、水から煮込む。同じく皮なしのレンズ豆(鮮やかなオレンジ色は、火を通すと消える)を時間差で投入するのは、ムング豆は煮崩してペースト状に、レンズ豆は粒感を残すためだ。ぐずぐずに煮崩したら、市販のカレールーをひとかけ。好みで刻んだ生姜など。冷凍ご飯をレンチンする2分間、並行してカレーに火を通して出来上がり。簡単。安上がり。栄養たっぷり。

時短とガス代の節約で圧力鍋を使っているけど、酷使を避けるため何回分かをいっぺんに・煮崩すところまで作って小分け冷蔵→一食ごとにルウその他を足して仕上げる程度の知恵もついた。

皮を剥いた豆は東京・山手線の東側だと御徒町のハラールショップやアメ横で(西側なら大久保で確保できそう)、横浜も伊勢佐木町のシネマ・ジャックアンドベティの近くに夜遅くまで開いてるアジアン食材店がある。名古屋だと大須。

ムング豆メイン起用のヒントは、ダルバートだった。ネパールの家庭料理。ダル=豆、バート=ごはんなので(ムング豆はムングダルの名で売られてたりする)大阪豆ゴハンならぬネパール豆ごはんだ。インドカレー同様の銀のお皿に銀の小器。小さな器にムングダルをベースにした豆スープがなみなみと入っている。これをお皿の白米にかけまわす。他の器には各々カレー・アチャール(漬け物)などがあるので、それらも全部ダルとバートにかけ、混ぜて食べる。

付け合わせで肉や野菜のカレーがつくけれど、ダル自体はカレー味でもない。ので、カレーを期待して食べると最初は戸惑う。けれど(こういうものなのだ)と脳が受け容れると、どんどん美味しくなる。このタイムラグが、(スパイシーなカレーピラフと思えば馴染みやすい)ビリヤニより少し大きいためか、普及はワンテンポ出遅れ感があるけれど、いずれ劣らず流行るポテンシャルがあると思うし、流行りの兆しがある気がするし、個人的に流行ってほしい。

日本のいわゆる「インドカレー」屋は、実際にはネパールの人が大半だというから、自分たちの地元料理で勝負できると思って(気づいて)くれれば、一気呵成な気もするんですよねー。

* * *

みたいな話を、中南米に留学経験のあるひとに話したら

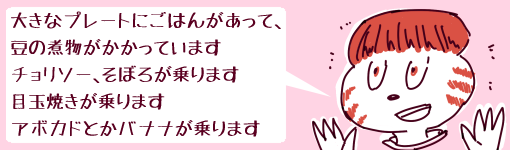

「ダルバートっていうのは豆のスープをごはんにかけて、カレーやら漬け物やらを載せて混ぜて…」

「ああ、フェイジョアーダみたいなものだね」

フェイジョアーダとは何ぞや?いやまあ、豆のスープをごはんにかけて、さらに具材を載せて食べるのだろう。横浜近辺で検索すると、ヒットしたのが鶴見。昨日の日記で書いた沖縄コミュニティのそばに、ブラジル・コミュニティもあるらしい。食料品や雑貨を商うお店に食堂も併設され、そこで食べられるようだ。

かくして再び鶴見へ(このサイトでの話。僕じしんは何度も行ったり来たりしてます)。せっかくなので豆の前に奥歯も見てもらおうか(意味不明)。

かたや歯医者いらんだろと言いたくなる完全武装の奥歯。かたや少しゆがめた奥歯を花弁に見立てたデザイン、これまで見た歯医者の奥歯で一番の洗練度かも知れない。あと歯医者じゃないんだけど胃腸科がイチョウの葉をシンボルにしていて(だ、駄洒落…)奥歯みたいに流行るといいですね。

というわけでブラジルの豆。このお店ではフェイジョンと呼ばれているのだけど、見てのとおりメインではサラサラない。メインは肉。注文を間違えて、細切れ肉のつもりがステーキを頼んでしまった。ビフテキなんて、自分のお金で食べるの何年ぶりだ。来月の誕生日なら良かったのに…などと思いつつ、ああ、たまに食べるとイイねビフテキって。贅沢贅沢。いや豆。

フェイジョンの「豆」は金時豆みたい。ダルバートと同じ流儀でライスにかけると、スープが下に抜け豆が上に残る。ビフテキ美味い(ビフテキとしては庶民価格でした)。しかし念には念を入れ、日を改めて桜木町へ。そう、先月の日記で書いたJICAのレストラン(一般客も入れる社食)にフェイジョアーダもあるのです。

こちらJICAのフェイジョアーダ。見るからにスープだった鶴見のフェイジョンに比べ、シチューな見た目だけど、やっぱり金時豆。ソーセージも煮込みに煮込まれ、肉らしさも味も抜けて、渾然一体の味わい。

…たぶんココまで読んだひとの頭の中で(お味噌汁)(つまりお味噌汁)(汁かけごはん)て言葉が渦巻いてると思うのですが、発酵食品のお味噌に比べ、ダルもフェイジョンもさらにシンプルな味わいです。なので「こういうおいしさ」と慣れるまで時間がかかるかも知れないけれど(自分はかかった)ダルバート、流行ってほしいというのが繰り返しの本日の結論。

と思ったら、最近おくればせで(なんでも遅ればせ)ハマった香山哲『ベルリンうわの空』というまんがで、中南米出身のキャラが好きな食べ物は「バンデハパイサ」だと話す場面があって

という説明に他の国出身の仲間たちが「想像できない」と悶絶するんだけど(『ベルリンうわの空 ウンターグルンド』)、これたぶん、フェイジョアーダに近いですよね?

確認すると同じ中南米でもコロンビアの料理で、全部乗せのゴチソウみたいな感じ。横浜の徒歩圏内に供するお店があるらしいのだけど、どうやらこれがバー。夜にお酒などを出すのがベースのお店で、ちょっと二の足を踏んでいる。

「肉の代替ならコオロギより豆のほうが手軽じゃない?」とか時事ネタに絡めてもいいのだろうけど、今回は食べ物の話だけで。あ、勿論これだけ各地の食べ物を食べたい食べたい言って「でも人は来ないでほしい」とか、ありえませんので。レイシズム反対。

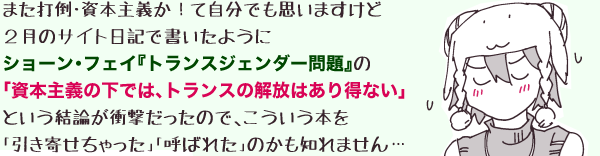

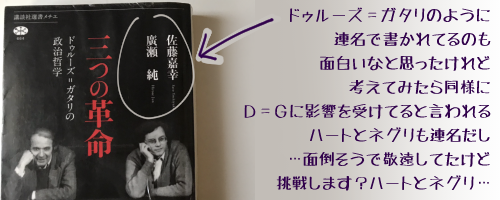

マジョリティであることの恥辱〜佐藤嘉幸・廣瀬純『三つの革命』(23.03.12)

「我々はすべての原発を大都市圏住民に返還するが、しかし同時に我々は、この地球上のいかなる場所にも、新たな「福島」の創出を決して許さない」3/13のマスク緩和の前にと東北をフラフラしてきましたが、その話は来週以降。

こういう本を待っていた―と、5年以上も前に出た本に言うのも申し訳なく恥ずかしい話なんですけど。佐藤嘉幸・廣瀬純『三つの革命 ドゥルーズ=ガタリの政治哲学』(講談社選書メチエ/2017年/ 外部リンクが開きます)は書名に恥じない、二重の意味で革命的な一冊でした。

「あ…こいつまた何か駄洒落を言おうとしてるな」と勘づいたひとは正しい。革命的、の一番目の意味は「言われてみれば今までなかった(かも)」画期的ということだ。書き出し早々、著者たちは言う。

「本書が提示する(中略)読解は、日本語のみならず、私たちの理解する英仏独伊西葡の各言語環境においても、いまだどの論者も行っていない」

「ドゥルーズ=ガタリの時代は、既に終わったどころか、むしろ反対に、(図々しさを顧みずに敢えて言えば、本書とともに)今こそ本格的に始まる」

すごい自信というか、めっちゃ気負ってる。それもそのはず著者たちは、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ、二人の哲学者が連名で著した『アンチ・オイディプス』(1972)・『千のプラトー』(1980)そして最後の共作になった『哲学とは何か』(1991)、三冊の書物が三冊とも「資本主義の打倒という明確な目標設定の下で」書かれたというのだ。「すなわち革命のために」。マジ革命。

かつて、初読時にはサッパリ分からなかった『アンチ・オイディプス』を十年を経て再読したとき、相変わらずサッパリ分からなかったけど「哲学の根本問題は(スピノザも言ってるように)なぜ人は率先して支配を求め、すすんで隷属したがるのかということだ」という一節を発見(再発見)して、分からないは分からないなりに、こういう問題意識「も」あっての難解な思索なんだと感銘を受けたことがあった(参考:2017年8月の日記とか)。ウォール街を占拠せよとか、世界中で巻き起こった反体制・反資本主義の蜂起のなかでドゥルーズ=ガタリを引用しての激が飛んだらしいことも知っている。

けれど改めて、とくに『哲学とは何か』まで含めて一貫して

「いかに資本主義を打倒するか、いかに資本主義をその下部から掘り崩すかが執拗に問われて」

いるという「読解」は、たしかにありそうでなかった(気がする)。

逆にいえば、革命=権力および資本主義打倒、以外の要素はみごとに捨象されてるので、読む人を選ぶというか読む人に選ばれる・人によっては選ばれない書物だと思います。けどまあ「選ぶ人」に向けた気迫がすごい。

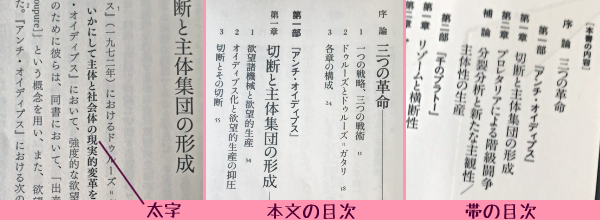

コレは講談社選書メチエ自体の仕様なんでしょうけど、表紙をめくるとカバーの袖に第一部(二部・三部…)・第一章(二章・三章…)という大見出し・中見出しだけの目次が。そして本体の目次は章の下に「1・2・3…」と小見出しが入る。さらに本文では重要なところが太字になっている。

すごく大づかみに内容を把握したければカバー袖・もう少し詳しく概観したければ本文目次・さらに本文を通しで読む余裕がなければ太字部分だけ飛ばし読みしなさいねという親切設計なのだ。もちろん太字部分だけだと分からない(まあ本文ぜんぶ読んだって分からないんですけど)ところはあるし、太字だけ追うつもりが「これどゆこと?」と周囲の地の文に脱線していくことになるのですが…

もうひとつ、本書で目を引いたのは(とくにドゥルーズと)親交があったミシェル・フーコーとの関係。

周知のとおり(ということにしておきましょう)『狂気の誕生』『言葉と物』など年一冊ペースで続いたフーコーの著作は権力と個人の関係を問うた『監獄の誕生』『性の歴史I』のあと8年ほど途絶え(コレージュ・ド・フランスでの講義は続いてました)急逝の直前に再開された『性の歴史II・III』では当初の近代ヨーロッパ研究から大きく路線変更し、古代ギリシャ・ローマが題材となった。

『三つの革命』の著者たちが示唆するのは、

→ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』の権力にまつわる問いを受けて

←フーコーが『監獄の誕生』『性の歴史I(知への意志)』を著し

→DGはアンサーとして『千のプラトー』で応え

←それが晩年フーコーの『性の歴史II(快楽の活用)・III(自己への配慮)』につながった…

というキャッチボールだ。

欲望を思索の起点においたドゥルーズ=ガタリに対し、権力を起点としたフーコーの発想では「『監獄の誕生』に描かれたように権力が完璧に作用するなら、権力に対する抵抗の可能性は最初から閉ざされてしまう」。それでは袋小路だよというドゥルーズの指摘(助言)を受け、フーコーは古代ギリシャ・ローマ人の「自由」を彼なりの逃走線として見出したという。

両者の比較はあっても、双方の仕事をここまで密接な「応答」と捉えた考察も自分は初めてで、うーむと唸ってしまった。

そのうえでフーコーの「自由」は(ソクラテスがそうしたように?2017年8月の日記参照)いざとなったら権力に抗して自死する自由だったのに対し、ドゥルーズは「生きてこその自由」と捉えていたという著者たちの見解は、それぞれ真逆ともいえる(?)末期を思うと余計に考えさせられ…

『三つの革命』…異色のフーコー論として読むことも出来ると思います。

「我々はみな平等だ、と唱える市民運動に対して、プレカリアート運動は、そのような「平等」の下でこそ富者によって貧者の富が収奪されている、と返す」

ドゥルーズ=ガタリの目的は打倒・資本主義で一貫していたが、その戦術は三冊それぞれ異なるというのが『三つの革命』の要点でもある。

『アンチ・オイディプス』では東西対立・(革命後のソ連では途絶された)プロレタリアートの生成変化に、

『千のプラトー』では南北問題(マイノリティとは南のことだ)・LGBTも含めたマイノリティに、

そして『哲学とは何か』では人間扱いされないマイノリティを前にしてマジョリティ側が直面せざるを得ない恥辱に、革命の可能性が託されたと著者たちは言う。

まあ何度も言うように難渋ではあるので、どこまで自分がついて行けてるのか判然としませんが「迫害されるマイノリティを前にマジョリティが感じる恥辱」って、まさに今のColabo叩きやトランス差別、入管問題その他その他で感じる「いたたまれなさ」そのものっぽくね?

『アンチ・オイディプス』や『千のプラトー』に比べ『哲学とは何か』には絶望感がある、それは(ファシズムとか言わんと)吾々が民主主義と呼んでる制度の時点でもう「自らの外部にありとあらゆる危機を押しつけ」「収奪し、抑圧している」という認識のためらしい。「市民」の平等も等価交換も、マイノリティの抑圧や収奪と表裏一体なのではないか―そう問われたとき、ハラスメントから寿司屋での狼藉まで、いま世間をにぎわせている多くの問題が「市民の権利」=自由や平等・セキュリティを口実にしているのは本当にただの「口実」なのだろうか、もっと本質的なバグが―「恥辱」があるのではと疑ってしまう。

かつて「これ大事なのでは?」と思った「人はなぜ進んで隷属するのか」の一節が今になってにわかに注目されてるように、まだあまり話題になってない「マジョリティであることの恥辱」という本書の問いかけも、いずれ(より拡散力のあるひとが見つけて)多くのひとが共有するイシューになるかも知れません。

本書の最後は、そんなドゥルーズ=ガタリの問題提起を今の日本にどう適用するか、ということで沖縄の基地と福島の原発が問われている。かなりスリリングなことも述べられている一方で、自分なりに示唆されるところもあり…しかし「ちょっと待て、ちょっと今の自分、過激になりすぎてる」と心にブレーキがかかったりする、それくらい際どい読書でもありました。そこまで思わせるって意味でも、ちょっとない本かも知れません。

【今日のまとめ『三つの革命』】

・ドゥルーズ=ガタリの三冊すべてを「打倒・資本主義」で読み直すスリリングな本でした

・『性の歴史』の路線変更をD&Gとの応答として捉えたフーコー論でもある

・マジョリティであることの恥辱という「概念」は「今」を打開する鍵かも

「資本主義の本質は資本家による「飽くなき利潤追求」(中略)ではなく、その条件をなす無限債務の内面化にこそ」あるという(たしかに「貨幣の起源は交換ではなく貸付」と『アンチ・オイディプス』で言ってた気がする)指摘も掘り下げたい。これは自分用メモです。

東北に本を読みに行く(前編)(23.03.19)

ソラましが(別の世界線の)せつあゆに見えて仕方ない←何この暗号みたいなつぶやき…* * *

3/13からのコロナ対策緩和→公共の場でのマスク着用の緩みの前にと思いまして。大規模な電車利用の(当面の)乗り納めも兼ねて、東北に行ってきました。行けるかぎりの本屋に立ち寄り、可能なかぎり何か買う、そして読む。それだけの旅行でした。(まあ盛岡冷麺もカキフライも食べましたが…)

メインは東北ですが、まずは仙台に着くまでに車内で二冊。

横浜随一のアーケード通り・横浜橋通商店街の脇に新しくできた独立系ミニ書店「象の旅」(外部リンクが開きます)。ちょっと変わった店名の由来はポルトガルのノーベル賞作家ジョゼ・サラマーゴの小説(書肆侃侃房/外部リンク/ル=グウィンの書評あり)から。当然ながら店にあったので、次に出向いたら手に取りたいところ。

でも今回の買い物は昨年から気になっていたジュディス・バトラー『非暴力の歴史』(青土社/外部リンク)…は長旅で荷物を軽くしたい+財布が軽くなりすぎるのは困る→で、隣に配架されていた

★酒井隆史『暴力の哲学』(河出文庫/外部)

先週の『三つの革命』で少し自分が過激な方向に踏み込みすぎではと危惧した・その同じ領域にある「現代思想vs現代社会」な本で、キング牧師〜カール・シュミットまで連想ゲームのように語り継ぐ。読みやすいです。非暴力・不服従は妥協ではなくむしろ敵対に軸足を置いた抵抗であること・むしろそれゆえに同調をよしとするマジョリティに「敵対はいけません」と非難されること・その非難もまた抗議者への敵対なのに権力側の敵対は空気のように看過されること。同書で紹介されているヘンリー・D・ソローの『市民の反抗 他五篇』(岩波文庫/外部)は、そのうち読む本リストに入れとこうと思いました。

あと横浜橋通商店街に缶入りじゃないシッケ(3/4の日記参照)があって、自分が訪れた日は品切れだったため、いずれ再訪しましょうね(自メモ)。

昨年の晩秋に船橋から幕張まで歩いたとき(22年11月の日記参照)幕張の本屋lighthouse(外部リンクが開きます)で購っていた

★諸橋憲一郎『オスとは何で、メスとは何か? 「性スペクトラム」という最前線』(NHK新書/外部リンク)

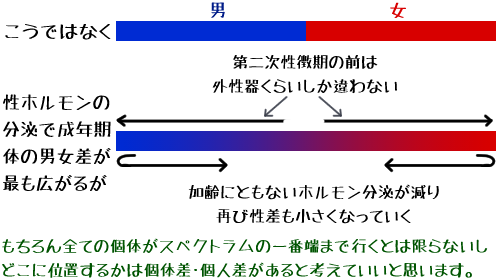

積んだままになっていたのも今回ようやく読了。男女(オスとメス)はX染色体とY染色体でキッパリと二分されてるものではなく、性ホルモンの濃淡で・外性器以外ほとんど差がない幼少期→肉体的に性差が極大化する青壮年期を経て→再び性差が減衰していく老年期、と虹のようなスペクトラムを行き来するという。

ちなみに男女がキッパリと分かれていてほしい人たちの対抗運動もネットで確認できる。自分はこっちは違うなーと閉じたけど、いろいろ考えることあり。

この分野ではサラ・S・リチャードソン『性そのもの ヒトゲノムの中の男性と女性の探求』(法政大学出版局/外部)も気になる。昨年まさに性染色体をテーマにしたSFまんがのネームを切って今年ペン入れ予定なのだけど「最新の知見で覆された内容を含みます」みたいな注記が必要になるかも知れなくて(でも描くんだ…)作家としては困るけど、社会に生きる一個人としては関心大。(※読みました。23年7月の日記参照)

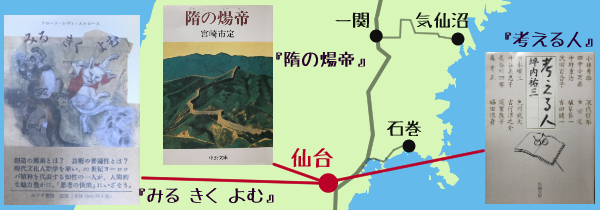

そうこうするうち仙台に到着。駅前のファッションビルで11月くらいに古本市が一ヶ月つづく夢のような街です。あまり時間が取れず、三軒だけ駆け足で。

仙台古本シーン(?)の牽引者で版元でもあるあらえみし(外部リンクが開きます)。ミステリと東北出身の作家の本がギッシリ並んだ店内で、とっさに買う本が選べない。ミステリからの派生かオカルト関連の本も少しあって、東州に改名する前の深見青山の著書や、『テレパシー入門』『恐怖の心霊写真集』の中岡俊哉氏が1980〜1999年くらいの人類滅亡の予言を一冊にまとめた新書(警察の犯罪捜査にも協力する透視者のクロワゼットも何か予言してるらしかった)などあったけど「いや待て買うことはない(ことごとく外れた予言の総集編を買ってどうするの)」とブレーキがかかる。危なかったです。大急ぎで手にしたのは東北出身でもミステリでもない

★坪内祐三さんの『考える人』(新潮文庫)

小林秀雄に福田恆存・植草甚一に吉行淳之介・色川武大・幸田文・吉田健一・須賀敦子…戦後の日本で「考えた」文筆家たちを硬軟とりまぜ語る一冊。先日の『三つの革命』や往路の『暴力の哲学』などで少し尖鋭化しすぎた思考を、いや尖ることも必要なのだけど、世の中もうちょっと懐が広くて、もうちょっと焦らない対峙の仕方もありだと少し自分を「戻す」ニーズにピッタリの本でした。宿についてからもページをめくる手が止まらず、一気に読了。

いわき市に本店があるらしい阿武隈書房(外部リンク)の仙台店では、困ったときは宮崎市定センセを買っときゃ間違いないやと

★『隋の煬帝』(中公文庫)を。

分裂・混乱の続いた南北朝時代vs天下統一された隋・唐時代という区分けでなく、「古いやり方で権力を握り、古いやり方で権力を弄び、最後に古いやり方で殺された」内輪の権力争いに明け暮れた南北朝時代の締めくくりとして隋・わけても煬帝という人物が捉えられる。彼を史上最悪の皇帝たらしめている父・文帝の殺害は後世の創作ではないかと疑義を呈したうえで、むしろ殺伐とした時流にフィットしてしまった凡庸な悪人として活写。これも一気呵成に読みました。

阿武隈書房とは目と鼻の先にあるbook cafe 火星の庭(外部リンク)は名前どおりカフェ併設。本屋としては古本屋かしら。昨年11月の日記で「小さな本屋がコーヒーも売ってたら、なるべく買うか飲むかしよう」と書いてたのも忘れ、いや時間がなくて、

★クロード・レヴィ=ストロース『みる きく よむ』(みすず書房/外部リンクが開きます)

と、コーヒーではないけど「三毛猫クッキー」を購入。宿に着くまでに可哀相に割れてしまったけれど…

『みる きく よむ』は文化人類学を離れ、18世紀の音楽や美術・20世紀の文学などを語る晩年のエッセイ。日本の浮世絵も。冒頭いきなりプルースト『失われた時を求めて』評から始まっていて、はい、まさにまた読み進めをサボっていたのでギクリ。キュルティスという人の評の引用なのですが「『失われた時を求めて』という作品には、失われた時もなければ、見いだされた時(※最終巻のタイトル)もない。(中略)過去もなく未来もないひとつの時、ほかならぬ芸術的創造の時があるだけだ」だそうです。素晴らしいですね←よく分かってない

知らない音楽家・画家・著述家ばかりの本ですが、すいすい楽しく読めました。

余談ですが同書に登場する18世紀の音楽家ラモーのオペラに『カストールとポリュクス(Castor et Pollux)』てのがあって、当方クラシックは(も)全然なんですけど90年代アンビエント・テクノの名曲サン・エレクトリックの「Castor & Pollux(外部リンクが開きます)」って、ここからメロディとか引用してたりするのかな?と思って聴いてみましたが、何しろクラシックは全然なので聴いても確認できませんでした…サン・エレクトリックは他の曲でブルックナーの交響曲をサンプリングしてるらしい(自分には聴き取れない)ので、可能性はゼロでない気が。

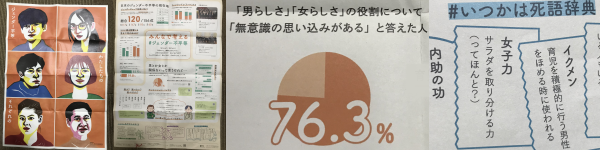

「火星の庭」は社会活動も積極的なところで、店の入口には(公財)せんだい男女共同参画財団が作成したジェンダー平等についての大きなリーフレットが。こちらも貰ってきました(阿武隈書房にも置いてあった)。気になったのが「アンコンシャス・バイアス…「男らしさ」「女らしさ」の役割について「無意識の思い込みがある」と答えた人 76.3%」という調査結果。無意識だから「自分は偏見なんかない」と思いがちなところを(皮肉でなく)よく自覚できてるなと思う。「いつかは死語辞典」なる項目に寿退社・女子力・内助の功と一緒に「イクメン」が挙げられていたのも面白くて。イクメン、当初は(イクメンでさえない男性に比べ)望ましいこととして登場した語彙だと思うんですね。でも、もう弊害のほうが目立つようになっている。

ちょっと違うけど、欧米のサブカルチャー作品でアジア系キャラの黒髪にメッシュが入るのが流行ったことがあって(『パシフィック・リム』の森マコさんとか)当初はアジアン=黒髪へのアンチテーゼだったかも知れないのが、あっという間に陳腐化して『シャンチー』の頃には製作者が娘に「ないわー」と言われシャーリンのメッシュをやめた…みたいな話を思い出しました。なんというか、そういうものなんですよ。

仙台には駅前から少し離れたメディアテークとかある方にもマゼラン(外部リンクが開きます)という素敵な古書店+カフェがあるのだけれど今回は出向く余裕がなく、次なる目的地の岩手県・水沢に向かいます。

パーソナル・ジューダス〜山名沢湖『まほうのつえ』(23.03.21)

本サイトを見てるひとに、いわゆる同人誌・それも一次創作(つまり既存の作品やキャラなどを取り上げた二次創作ではない)に作者または読者として関わってるひとがイカ程いらっしゃるかは分からないのだけど。電子書籍での一次創作同人(自主出版)を盛り上げようということで年四回かな?実施されてる「いっせい配信」今日3/21がその第21回(外部リンクが開きます)で、まずは紙のリアルな冊子=いわゆる「薄い本」ベースでは昨年末に頒布されていた

★山名沢湖(突撃蝶々←サークル名)まほうのつえ(BOOK☆WALKER/外部リンクが開きます)

を落手・拝読しました。

作者の山名沢湖さんは自分のイメージだと「まんが」「ストーリー」として読むより「詩」「文学」として読む筋肉が必要になるシュールなメルヘンの語り部の顔と、アイドルや同人誌そのものなど「オタ活」への愛または愛憎が炸裂する「読み物」作家の顔をもつヤヌスみたいな作家なのですが(いや、もうちょっと「両極に振れる」とかさ…)

・アイドル愛と地元静岡へのローカル愛が暴走する商業作品『つぶらら』(BOOK☆WALKER/外部)がオススメ

今回の新作はオタ活への愛憎とメルヘン志向が合わさった、いわば短いながら(現在の)基準点みたいな作品。として読めました。

社会人になって同僚の誘いでアイドル応援に目覚め「こんなに楽しかったんだ」と有頂天になる主人公の前に、アイドル全般を軽蔑しトガってた高校生の自分が「うそつき」と現れ…という展開。コンパクトな中に推し活の楽しさ・オタクの楽しさ(田中クンかわいいな!)・高校生の屈託・アイドル産業への疑念・同調圧力・過去の自分への反発・過去の自分を裏切ってる現在への罪悪感などなど丁寧に詰めこまれつつ(パーソナル・ストーリーとして)ほろ苦く昇華される最後の1ページ。

本作が紙ベースで発表されてから、今日の電書配信までの間に、英BBCが故ジャニー喜多川の性加害を報じた件があって。もちろん日本の吾々は余程の世捨て人でもないかぎり、ずっとそれを知っていた。けれど知らないふりをしていた。何度も言うように、そうやって知らないふりをしている/していたことが吾々には致命的に沢山あって―本作はそれに正面から応えるものではないけれど、アイドルを推すことって何だろうと、別の視点を得られる気がしました。

同人誌、とくに一次創作は「これでも鳥だと胸を張るペンギン」みたいな冷徹な評価もあって、まあそれもそうだとは思うんですけど、あと本作は元々商業誌用につくられた話らしいけれど、商業作品がよかれあしかれ消費者に合わせたプロダクトであるのに対して、同人誌には作家性、というより「たとえば電車の中で乗り合わせた見知らぬ平凡そうなひとが、その内側ではすごい宇宙をもってるひとかも知れない」(それは物語に限らず登山とかスポーツとか、それこそアイドルの推し活だったり)その宇宙を垣間みせてくれるところがあって、その意味でも本作は商業より同人・自主出版にふさわしい作品かも知れません。

(まあジャニーズの件は、知らないふりしてた吾々の欺瞞、もちょっと真剣に考えたほうがいいと思うけど)

東北に本を読みに行く(中編)(23.03.25)

まさかのステンドグラス風。今まで見た中でイチバン振り切った擬人化(歯を見せびらかす歯…)。奥州の奥歯(前歯も)、侮りがたし。

(いつの間にか歯科医のアイコンになっていた奥歯をコレクションしています)

* * *

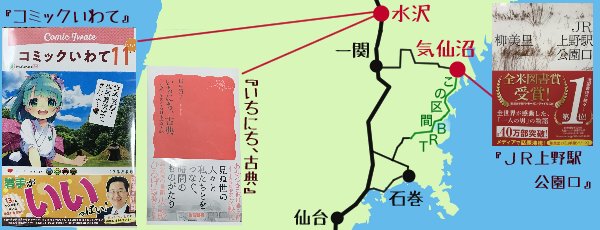

仙台から引き続き東北本線を北上して盛岡方面に向かう。盛岡よりずっと手前の一ノ関は東に折れて気仙沼に向かう大船渡線の発着点でもある。

この一ノ関を通りすぎ数駅北の水沢は、仙台や気仙沼より安い宿があって中継点として重宝してきたところ。でも思えば毎回、21時過ぎにチェックインして朝そうそうに出立する=本当に中継点扱いで、町をキチンと歩いたことがなかった。これはいかんと反省し、今回は19時前に現地入り。いやそれでも遅いて。

先に地図で調べていた古本屋の一軒は見つからず。店舗型でなく通販などの拠点なのかも。一軒はカーテンを隔てた奥に(たぶん)アダルトDVDや写真集が並んでいて手前にまんがの古本コーナーがあるお店で(まんがの)冊数はソコソコあったけど目が泳いで買い物は出来ず。本と大書されたTSUTAYAは足が届かず。地元チェーンの水沢書店(外部リンクが開きます)で二冊を購入しました。

東北本線を水沢からもう少し北上した北上(きたかみ。ややこしい)には最初みたとき「地獄の黙示録の慰問シーン」を連想してしまった、夜景にネオンの光る観覧車がトレードマークのブック・アメリカン(外部リンク)という素敵書店があるのだけど、今回はさすがに余力なし…という余談はさておき

★『コミックいわて11号』(外部リンク)

は震災直後から刊行が続いているローカル漫画誌。内容は…まあ「岩手の魅力を発信する」と明確なゴールがあると、発想を自由に伸ばしてこその創作は苦労しますよね。岩手らしく賢治を扱った漫画で主人公が「宮沢賢治には俺なんがかが理解できない人でいてほしいんだ」と力説して面倒くさい奴よばわりされるのが好かったです。

★田中貴子『いちにち、古典 〈とき〉をめぐる日本文学誌』(岩波新書/外部リンク)

そもそも(平安・中世の)一日って何時始まり?から夜までを、多くの引用で詩情ゆたかに綴る。古文に怖気づく人でもスッと読めそうな、佳い本です。

この著者に出会ったのは古典に登場する猫を主題にした本がきっかけで、その頃から後書きでいつも献辞の対象になっていた愛猫が昨年亡くなったとTwitterで知っていたせいか、そこかしこに「メメント・モリ」的な寂寞を感じてしまう。まあ平安の古典文学じたい、仏教的な無常感が浸潤してるとも言えるのですが。

次いで気仙沼。気仙沼では本屋の他にも目的地があって、それは図書館。どんだけだ自分。いや、目当ては図書館に併設されてるカフェ。

本サイトを長くご覧のかたはお分かりのとおり、東日本大震災で図書館もろとも被災し、別の場所の仮設プレハブで営業していた喫茶店「エスポアール」の食べごたえある軽食が気に入って、気仙沼に行くたび機会を作っては足を運んでいた。それがようやく図書館に戻った次第。地元産のめかぶを使ったソースを添えたハンバーグのプレートと、コーヒーを注文。おお、カフェごはんだ。そうか最初から「カフェごはん」と言えばよかったのか。プレハブ時代から少しずつスタンプを貯めていたカードが、そのまま使えて嬉しかったなあ。もうすぐコンプ。震災以降つづけてきた気仙沼再訪も正直そろそろ息切れ(というより生活も社会も先行き不明すぎて)…と思ってきたけれど、後すこし頑張ろうかと思ってしまう。

気仙沼の書店は、内陸で津波の直撃を免れたイオンに入ってる改造社(だったかな?)と、海際で直撃を受けた宮脇書店(外部リンク)。今回は後者に。こちらも内陸での仮店舗営業を経て、ほぼ被災前と同じ場所で再開。んー正直、品揃え的には自分向けでなく(岩波文庫・新書が手薄い/ホリ○○ンや百○○樹の本が幅を利かせてる/人文書のコーナーがスピリチュアル)残念なのだけど、文庫にデフォルトでカバーをつけてくれる気遣い。

★柳美里『JR上野駅公園口』(河出文庫/外部リンク)

を購入。作者が本屋を営み、主人公の故郷でもある福島県・南相馬市に向かう車中でこれを読むことに。

戦後の混乱期に福島から東京に出稼ぎで上京、東北発の出稼ぎ列車の終着点だった上野駅で老ホームレスとなった男性の一代記。二度目の東京オリンピックが福島復興を謳いながら実際には虚飾にまみれていたこと、についてはニュートラルな感じでサラッと流されてる印象があるけれど、そもそも最初の東京五輪じたい、重機などロクにない時代に東北からの出稼ぎ労働者の手で、ツルハシやスコップの肉体労働で設営されたことが語られる。そこでの「使い捨て」ぶりを見れば、二回目の五輪のことは書かれずとも自ずと察せられるのです。

全米図書賞。強さを信奉するひとたちは「クールジャパン」「サムライ」「世界から尊敬される日本」みたいな自画像を掲げたがるけれど、戦後社会にすりつぶされながら収奪されていることに無自覚で「運がなかった」と自己責任で力尽きていく日本人、というこちらの表現(表象)に外つ国の誰かが「こうだったんだ」「これでは没落する」と哀惜を感じてくれるほうが僕などは嬉しい気がする。

* * *

今のNHKテレビ小説が陸前高田あたりを舞台にしてるらしく、3/10の気仙沼駅はそちらに向かう人たちで行列に。その波も収まった昼すぎ、方角ちがいの南に向かうBRTに乗り込んで、次の目的地は石巻。次回で完結です。

* * *

東北とは関係ないのですが横浜・桜木町駅で124年(!)続いた立ち食いそば「川村屋」がスタッフ高齢化のため三月いっぱいで閉店の由。好立地なので別のチェーン店などが入るかも知れないけれど、物寂しい春。

東北に本を読みに行く(後編)(23.03.26)

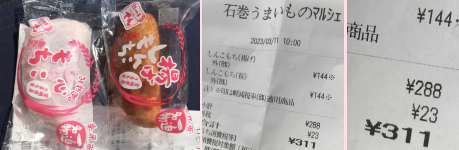

なめらかな上新粉が材料の「しんこ餅」は新潟・秋田・千葉・奈良・京都と各地の郷土和菓子みたいだけど(←後で調べた)宮城にもありました。栗原市でつくられた(もちっ小屋でん/外部リンクが開きます)しんこ餅ふたつを石巻で購入。喜久福みたいに凍った状態で売られているのを少し歩いて、半生でいただく。たまたまレシートの税込み価格が311円。そんな今年の3月11日でした。

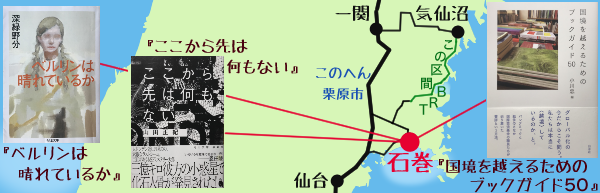

石巻。駅の北口に小さな本屋があった気もするけど別の駅だったかも知れない…南口から東に向かう地域は津波でいちど流された区域。石巻 まちの本棚(外部リンク)は書店というより本を媒介にしたコミュニティ・スペースで、古本・新刊・青少年向けの貸し出し本が同居している。新刊で白水社・みすず書房の本を多く取り揃えていたので、他所から来てお金を落としたいけど現地の人たちが手に取りえた本を横から取るのは…と気が引けるひとは古本じゃなくて補充もできる新刊がオススメかも。「あっ、ヤバい(フーコーの伝記やレヴィ=ストロースへのインタビューで気になってた)エリボン自身の単著がある…うう4000円くらい」「ヤバい…これも気になってた岩波書店のデヴィッド・ボウイ評論もある…うう5600円くらい」ちょっと今回は許してください、ということで

★小川忠編『国境を越えるためのブックガイド50』(白水社/外部リンク)

国際交流基金のスタッフ50人がオススメの本にことよせ「越境」を語る。これも仙台の坪内祐三さん著と同じで、ジブン尖るのもいいけど少し裾野も広げよう?地に足つけよう?と買った本。旅行中は開けず横浜に持ち帰ってからも手つかずなのですが#ちゃんと読みますから。

石巻も(気仙沼と同様)津波の来なかった西の内陸には別のにぎわいがあって、駅から2kmほど歩くと地元チェーンの金港堂(外部リンク)とブックオフが。さらに2km歩くとイオンモールにも本屋があるけど「今回」は断念(あるんだね、歩いたこと…往復二時間…)

★山田正紀『ここから先は何もない』(河出文庫/外部)。

3億km離れた小惑星になぜか人骨が!というSFミステリな設定はデビュー作『神狩り』を、沖縄の米軍基地に秘匿された探査データを奪取すべく凄腕ハッカーたちが挑むメインストーリーは爆破テロ阻止のため落ちこぼれ社員チームが自社原発に潜入する痛快アクション『火神を盗め』を彷彿とさせる円熟のエンターテインメント。

回想で東日本大震災のエピソードも少し出てきて、いや別に本作を無理に東北に寄せようとは思わないけど、この十年につくられた物語は異世界ファンタジイでもないかぎり何らかの形で震災にふれるのは自然なことで…と考えたとき、新型コロナはどうなんだろうと。まんがだと登場人物の顔をマスクで覆うことはハンデになる反面、それが今なのだから今を描くうえでは当然のチャレンジと僕は思って少しずつ実践してますけど、それを避ける心情と、マスク外しや五類移行などコロナを「終わったこと」にしたい動きって、地下水脈的には連動してるのかも。

小惑星の入れ替えトリックに関連して密室ミステリの古典『黄色い部屋の秘密』『本陣殺人事件』が挙げられているので、読めたら読むこと(自メモ)。

★深緑野分『ベルリンは晴れているか』(ちくま文庫/外部リンクが開きます)

こちらは横浜に帰ってきてから読了。ミステリだけど、殺人の謎解きはマクガフィン?(ミステリ好きの人、すまん)てくらい活写されるベルリンの戦中・戦後を疑似体験する「読むタイムスリップ」で、その陰鬱さを今の日本に投影して実感するひとと、しないひとでは味わいの深度が違うかも知れない。

特に、ある人物を通して語られる「この国は、もうずいぶん前から、沈没しかけの船だったんだ。どこがまずかったのか、どこから終わりがはじまってたのか」に始まる独白の他人事でなさ。

「だけど下手を打って自分が海に放り込まれるのが恐ろしくて、船室に閉じこもり、この国がいかに美しく、自分たちは素晴らしい乗客であるかと教えてくれる話ばかり聞いて過ごした」

「誰を船頭にすればいい?誰に舵取りを任せればいい?誰が誰を裁き、自分たちはこれからどんな国旗を掲げればいいんだ?」(抜粋/もっと長いです)

同じ街を舞台にした香山哲『ベルリンうわの空』を読むと半世紀後のベルリンは「よくここまで立ち直ったなあ!」と思うくらい個人が生きやすい街っぽいので(まあ著者目線でなので相性はあるのかも)日本も希望がなくはない→でも半世紀くらいかかるかも、とは思います。

* * *

ひたすら本を書って読む東北旅行、最後の目的地は南相馬市。小高(おだか)という小さな町で柳美里さんが営んでる本屋を訪ねたのですが

ははは五年ぶり(2018年9月の日記参照)二度目の臨時休業。前回は3km歩いて石仏を拝みに行ったけど、今回は地元スーパーでお弁当を買うにとどめるなど。一時間後の電車を待って黙々と本を読む(笑。まあ本望だ)駅の待合室には、やはり線量計。そして前回もあったか思い出せないけれど、線路を挟んで町とは反対側に並んだソーラーパネル。原発が必要だと言い張るのは(利権めあての人たちや)大量に電気を消費する首都とかの目線で、現地にしてみたら風力や太陽光で十分まかなえるってことは頭に留めておいたほうが良いと思う。

保険に用意していたわけじゃないけど、最後の最後は二駅となり・同市の原ノ町へ。『JR上野駅公園口』でも、このあたりでは大きな集落として描かれていた市役所所在地。街の中心部には行けなかったのですが、駅から程近い地元チェーン文芸堂書店桜井町店(マーケットピア/外部)と、ブックオフ型の新型古書店ブックマーケット原町店(外部)へ。

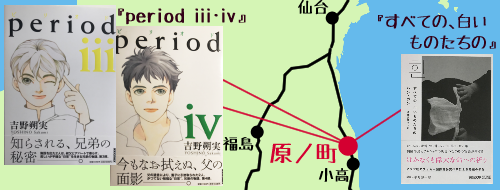

★吉野朔実『period iii・iv』(小学館/外部リンクが開きます)

はい懺悔のお時間。今まで散々ファンだファンだと言いながら、途中で挫折してました。アゴタ・クリストフを思わせるニヒルかつ仄めかしの多いドラマがどうにも読みづらくてなあ…でも今年は周知のとおり(読書)人生の積み残し清算を目指しているので、頑張って読もうと思います←つまりやっぱりまだ読めてない…最終巻は電書かなあ。

★ハン・ガン『すべての、白いものたちの』(河出文庫/外部リンク)

これは横浜に戻ってから読了。とは言うものの、読み切れたのかなあ自分という。上の『period』同様、含みが多い。

先ごろ逝去された大江健三郎氏が岩波新書の『新しい小説のために』で「芸術というのは認識を遅くさせてこそ」というロシアン・フォルマリズムの理論を紹介してまして。いわゆる異化。スルスル読めるのでなく行ごと・単語ごと(まんがならコマごと)に「これはどういうこと?」と異形のものに出会ったように立ち止まる、そういうのが大事なんだと。

これに対しスティーヴン・キングが自伝的ホラー評論『死の舞踏』で「小説で大事なのはストーリー」と真逆のことを言っていて。個々の描写は読みやすさに奉仕して、ストーリーで「これは何だ?」ガツンとやるんだよと。どちらの要素もあってバランスもしくは「スペクトラム」(先週の日記参照)だと思うけど、描き手としては僕はストーリー派・キング派(混ぜるな危険)かも知れない。いやストーリー派でも個々の描写はそれこそ「神は細部に宿る」ってくらい大事なんですけど。

『すべての、白いものたちの』は断章みたいに短い文章が連なって、斜めに読もうと思えばすぐ読める。でも個々の文章が「これ読みとばしていいの?」「もっとゆっくり読まなきゃいけないんじゃなの?」と攻めてくる。責めてくる。

白いものを列挙する書き出しは、赤ん坊の「おくるみ」から始まって、韓国で死者に着せる「寿衣」で終わる。これもまた、切々としたメメント・モリの物語。

実は2019年に訪れた台北で、中国語(繁体字)版『白』を買ってるので、まあ元はハングルなわけですが、時間を作って二ヶ国語版をつきあわせて中国語の勉強も兼ねながら再読できたらなあと思っている次第。その時間がさて、あるでしょうか。メメント・モリ、メメント・モリ。(この項おわり)

・無料PCR検査、5/7で終了(神奈川県/外部リンク)←これは国が決めてるので全国一律。それと

・5類移行後、死者数公表は最短2カ月後に 現在は数日 新型コロナ(毎日新聞/23.03.25/外部)

岸田首相、ほんとにサミットで「やりきった」感を出して辞任=丸投げか…と「しゃもじ」を見る前は思っていた。でも平気で居座り続け、自分は検査も高額な治療も受け放題で「国民がマスクを外さないのは身勝手」顔をしだすのかも。メロスには政治家が分からん…

小ネタ拾遺・三月(23.03.31)

・TOKYO STORIES(ドリコム/外部リンクが開きます)駅のホームの自発的転落を防止する青い照明のような物悲しい美しさ。「誰もいないはずの東京」を彷徨する少年少女たちを3Dとピクセルアートの融合で描く新作ゲーム。自分はなぜだかゲームに縁の薄い人生を歩んでしまったのだけど、これは心惹かれる。しかしYouTubeで見られる予告映像、0:09あたりに見える駅名は何だろうと停めて確認してみたら駅名なのに「勤労」って、何そのディストピア東京…_| ̄|○(未アップ/23.01.17)

(23.03.14)大江健三郎氏が伊集院光氏のラジオに出た話、見事なんで貼っておきます。

大江健三郎v.s.伊集院光(ブログ「M17星雲の光と影」2008.3.3/外部リンクが開きます)

(23.3.24)「リオでスーパーマリオ」の方がまだマシだったと思う日が来るとは思わなかった。侵略されて、したくもない戦争をしている当事者のところにノコノコ押しかけて「敵をメシトレ…なんつって(ぷぷぷ)」って、いちおう仮にも「恒久の平和を念願し(中略)全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する」と憲法で謳う国の代表がしていいことではないよ。何重にも最悪。(それはそうと「リオ」で「マリオ」駄洒落だったと初めて気がついた…)

・オス同士の2匹のマウスから健康な子どもを作ることに成功(カラパイア/23.3.18/外部リンクが開きます)

うーむ来たか。オスのXY染色体からYを失なわせ、Xを複製してXX染色体になった細胞から卵子を生成。まあ想定の範囲内だけど(創作の話)。(未アップ)

(23.03.30)無料配信動画のGYAO!(外部リンクが開きます)が3/31午後5時でサービス終了。最後のコンテンツ大放出で『名探偵ポワロ』全70話一挙配信とかしてるみたいですが、配信終了まで後30時間くらいしかありません…

個人的には『ドライブ』『裏切りのサーカス』がオススメ。『棺姫のチャイカ』も好かったなあ。あと「この内容を80分でやる?」驚異の端折り芸『ダークタワー』は創作やってる人には一見の価値ありかと←「はい、ココお馴染み少年の友情。みんな似たようなの沢山観てるだろうから脳内で広げてね」みたいにどんどん端折っちゃう。「この世界に異界から侵略の魔の手が伸びている」とか1カットで説明しちゃうの。

今回ラインナップには入らなかったけど、GYAO!は『シャイニング』を現在DVDなどで流通してるキューブリック認定の決定版より数分長い北米上映版で配信してくれたのが嬉しかった。最初にダニーがバスルームで今後の惨劇を予見するシーンの後に医師の診察を受ける場面と、最後にウェンディがホテルの中で蜘蛛の巣がかかった骸骨たちのパーティー会場に出くわす場面、どちらも「説明しすぎ」としてカットしたんだろうけど、この説明はほしかったですよ。そのへんも含め今までありがとうございました。

* * *

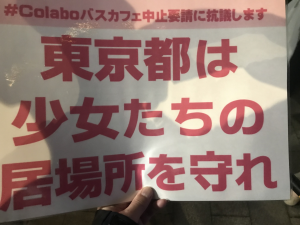

3/29(水)先週に引き続き新宿でのバスカフェ開催中止に伴い、都庁前で実施された抗議のスタンディングに参加してきました。

3/29(水)先週に引き続き新宿でのバスカフェ開催中止に伴い、都庁前で実施された抗議のスタンディングに参加してきました。経緯は署名「東京都と新宿区は10代女性を支援するバスカフェを妨害から守って下さい!」(Change.org/外部リンク)とくにリンク先の4以降に詳らかですが・バスカフェに攻撃的な嫌がらせが頻発→3/14に東京地裁が妨害者への接近禁止命令を出す→しかし入れ違いで東京都はバスカフェのほうに3/22の開催中止を申し入れ=ボタンの掛け違いと思いたかったけど→3/20に署名提出後も都は中止を要求「間違い認めないモード」に→3/22バスカフェ開催断念→翌週3/29の振り替えも認められず、といった状況。

参加者の三割〜四割くらいは男性だったんじゃないかな。主導権を横取りしようみたいなこともなく、粛々と頭数になっていて好かったと思う。

行って初めて実感するのはいつものこと。今回のスタンディングでは周囲で無断で撮影したり、野次を投げてくる人たちが、民族差別などのヘイトデモの参加者と重なると体感で確認できてしまった。ヘイト組織の日本第一党が嫌がらせに加わってるとは仄聞していたけど、実際「お前ら"しばき隊"(ヘイトデモのカウンター)がどうの」と野次がガナリ立てているのだった。新しい「稼ぎどころ」寄生相手を見つけたと言ったところか。げんなりするし、当事者は本当にいい迷惑だろう。

そんな矢先に、こんな記事も。

・【統一地方選2023】Colaboに対するサイバーハラスメントに加担する候補者一覧(犬飼淳のニュースレター/外部リンクが開きます)

「目前に控える選挙の投票行動に直結するため、公開直後から無料読者にも全文を公開します」とのことで確認。自民党:6名、政治家女子48党(旧NHK党):4名、維新:1名、国民民主党:1名。政治家女子どうとか言うのはNHK党なのか、げんなり。自分の選挙区(神奈川)にも候補者がいて、悲しいけど有益な情報でしたよ…

東京都の対応といい、ヘイトスピーカーや選挙候補者・現職議員の介入といい、半ば狭義にも政治イシュー化してると知る。深入りしたくはないけれど(議論ごっことか本当に無意味)「いちど関わったら責任が生じるんだよ」という『星の王子さま』のキツネの台詞が思い出される。ついでだけど北参道で見かけた奥歯を見てくれ。

妙にリアルなアシンメトリーの奥歯。クローバーの四つ葉のひとつを奥歯に差し替えたデザインは「健康な奥歯が加わって初めて四つ葉=しあわせゲットだよ!」という寓意も巧いと思う。悔しいが、さすが東京だ(?)

なるべく電車を使いたくなくて、渋谷から新宿は歩いて往復したのだけど、原宿に名前は「香港飯店」だけど韓国のチェーン店でチャジャン麺を出してるところがあったので、繁盛するといいですね。

そして街なかも電車の中もノーマスクな人たちがいっぱいで精神的にキツかったのですが、そんなノーマスクさんの一人が歩いてるときに落とした帽子を拾ってくれて、ふつうにいい人が世界に対する悪意とかでなしにマスク不要と思ってるんだなあと知るのも複雑な気分だった。

* * *

そんなわけでなるたけ出たくない東京ですが、3/31に渋谷ハチ公前で18:00から入管法改悪反対のアピール・19:00からトランスジェンダー可視化の集会があるというので、最後の最後で(来月は控える)頭数になりに行くかも知れません。こういうのは数がある程度モノを言うと都庁前で(やや残念な形で)再確認したので、少しでも立ち寄れるひとは。(23.3.31)

・難民を虐げ、在留資格のない人の命を危うくする、 入管法改悪に反対します!(Open the Gate for All/Change.org/外部リンクが開きます)

(23.3.31追記)・パタゴニア日本支社に、非正規スタッフの無期転換逃れ撤回を求めます(Change.org/外部リンクが開きます)

RIMの電書新刊(無料/外部リンク)所収の「投票に行こう」まんがで加筆した件。選挙への呼びかけ他、環境問題や人権活動に積極的でクリーンなイメージのある同社だけど、少なくとも日本支社の労使はグリードでCOLD BLOODな新自由主義そのままみたい。雇用環境もサステイナブルを目指すべきでは。

(23.04.02追記)安田浩一氏が『週刊女性』に書かれた記事、Colabo前の震災での活動や現在の嫌がらせの問題も含め、丁寧です。一読を。

・歌舞伎町でさまよう少女の居場所を作った社団法人『Colabo』仁藤夢乃さん、妨害や誹謗中傷にも“屈しない”生き方(23.4.1/外部リンクが開きます)

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2304

2302→

記事一覧

ホーム

|