| 記事:2012年7月 |

←1208

1203→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

モノクロームの天国(12.07.29)

とりあえず、本日の日記では「モノクロミー」という言葉を土産にお持ち帰りいただければと思います。絵画において、多様な色彩を使うの(ポリクロミー)ではなく、単色(モノクローム)で描く技法。ということらしい。辻佐保子『中世絵画を読む』(岩波書店)のキーになる概念です。 (※著者の辻佐保子さんが辻邦生夫人というのは、記しておく必要あるのかしら)

市民講座を本の形にまとめたもので、そのテーマは、一言につづめれば

「中世絵画における不可視世界の表現手段の一つとしてのモノクロミー彩色」(あとがき)

…いかん、今日の日記で伝えるべきこと、もう終わってしまった。

少しパラフレーズします。

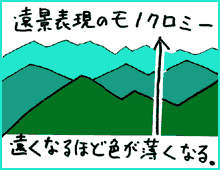

同書がいう「中世」は中世ヨーロッパ(東西)。その文化的みなもとである古代ギリシャでモノクロミーの技法は始まります。典型的なのは、遠くのものが色が薄くなる「遠景表現のモノクロミー」。

他にも夕焼けに染まって赤く見える・水中やガラス越しに見るものが水色に見える、等の自然なモノクロミーが基礎にあって…

…これは自分の言葉で補った少し強引な憶測だけれど、【遠い世界→天国】みたいに捉えたのかも知れない。

キリスト教が主軸に据えられた中世ヨーロッパでは、著者いうところの「さまざまな手段に訴えて超越的世界(天国や地獄ですね)の異次元性を描出」することが美術的にも最優先事項になる。それで神の国やその御使い・天使や悪魔などを単色で描くことで「本来肉眼では見えない」ものを描き・でも本来それは見えないんですよということをも伝えようとした。

「キリスト教美術は、古代から受けついだ二種の彩色法の区別を、たんなる技法あるいはジャンルの領域から、意味の領域へと積極的に転用していったのです」(同書より)

これは本書だけでなく、文字で書かれた美術関連の評論全般の問題として、(印刷コスト等の理由から)図版が貧弱だったりモノクロだったり小さかったりせざるを得ない、という憾みは残ります。著者自身もあとがきで「モノクロミーを説明するのにモノクロの図版じゃ分からないですよね」とテヘペロされていて

こういう時こそネットを活用できないものか、と取り上げられてる絵画を探してみたのですが、時代が時代だけに、なかなか見つからないですね。だいたい「天使などが赤や青などの単色で塗り分けされている」分かりやすい絵なんて、そう都合よくあるわけが…と思ったら、ありやがった(笑)

ジャン・フーケ画「ムーランの聖母」 ←分かりやすいにも程がある。

著者はこうした「もともと火に照らされたり、水中に居たり、遠くにあったりして本来なら背景まるごとモノクローム化してたはずの事物が、その由来を忘れられ、たとえば背景は金地なのに天使だけ赤、など単体としてモノクローム化した」異世界の使者たちは、丹塗りの仁王様や赤鬼・青鬼といった形で日本にまで到達していると指摘している。本論からは少し逸脱するのだけれど、モノクロミーの伝播、興味深い課題かと思われ。

他にも西ヨーロッパでは13世紀には絵画より、自然の透過光を自由に用いることが出来るステンドグラスが視覚芸術の頂点に立ち、その光の表現を模倣しようと(いわば後追いの形で)絵画は金塗りに走った等々、気になるトピックはあるのだけれど、紹介したいのは「さわり」なので省略。

以下ふたつは余談で、気になったこと。

ひとつは「超越世界を描く手段としてのモノクロミー」という中世の技法と、現代の映画の関係。著者も本書の冒頭でタルコフスキーの映画や『カイロの紫のバラ』でのモノクロミー/ポリクロミーの使い分けに触れているのだけれど

ぎりぎり執筆時期に間に合わなかったようで、観てたら絶対に「わが意を得たり」と思っただろう映画が、そう、『ベルリン天使の詩』。それ以前にも50年代のハリウッド映画で、天国をモノクロで描き、地上に使わされた天使が「地上はテクニカラーだ!」と歓声を上げる映画があったりしたらしいのだけれど(和田誠・山田宏一『たかが映画じゃないか』文春文庫)

これら映画におけるモノクロミーは、もともと映画じたいモノクロで始まったことに関連するのだろう、モノクロ=過去・ポリクローム=現在のような形で使われたり、いま挙げたふたつの映画にしてもモノクロの天国より、天然色の現世が本当なんだ、いいんだとする視点が強いのが気になっている。

もちろん『カイロの紫のバラ』のように一回転して、夢まぼろしと分かっていても、モノクロームな銀幕の中こそ素晴らしいとする視点もあるけれど、中世においては現世<神の国だけれど、現代の映画ではモノクロ<天然色と価値の上下が逆転している。このあたりをどう頭の中で整頓すべきか、個人的な宿題にしようと思っています。

そしてもうひとつは、絵画の世界ではモノクロだった神の国。ダンテの『神曲』では、どう描かれていたっけという問題。

『神曲』は中世のおわり・ルネサンスの黎明期に書かれたもの(というか『神曲』自体がルネサンスの黎明期を開いた的な)だけれど、その描写する天国は、はたして色彩にあふれていたか、それとも中世の絵画的常識を踏まえて単色っぽいか。どうも白を基調にした単色世界ではないかという気がしますが(おそらく時期的には、ステンドグラスの影響で金が用いられすぎ、ありがたみが薄れて逆に白が至高の色となった頃と思われ)確認のため、久しぶりに天国篇を流し読みしてみようかと思っています。できればついでに地獄や煉獄の色彩も確認したいけど、ちょっと無謀か。全般的に色彩には無頓着だったようなイメージがある(てきとう。違ってたらすみません)けれど。「『神曲』に見るダンテの色彩観」なんて、きっと誰かが学位論文で書いて呉れてそうですよね。

※ダンテの天国の色彩については、翌月の日記参照。

※また後日エル・グレコ展を観に行ったさい「天国=モノクローム」という図式が、その画法に引き継がれているらしいことを確認しました。2013年2月の日記参照。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1208

1203→

記事一覧(+検索)

ホーム

|