| 記事:2012年10月 |

←1302

1209→

記事一覧

ホーム

|

丸谷才一先生を送る(12.10.12)

【毛沢東は、ローマ字化に熱中してゐたころ、かう演説したことがある。「わたしの墓には、彼は中国共産党の指導者だつた、とは彫らないでくれ。

彼は中国の文字を、漢字からローマ字に改めた、と彫つてくれ」(中略)

この毛さんの台詞はいろいろ応用がききますね。(中略)わたしなら

「わたしの墓には、小説家兼批評家だつたとは彫らないでくれ。彼は豆腐が好きだつたと彫つてくれ」

なんとなく悲しくなってきた】

20年くらい前のエッセイより。愉快なひとでした。

* * *

直接に対面し師事するのでなく、会ったこともない相手を勝手に師と仰ぎ弟子のつもりになることを「私淑」という。創作に手を染め始めたころ、他に憧れの対象や目標・北極星のような導きの星になる作家は沢山いた。けれど「この人が自分の師だ」と思えたのは不思議と丸谷先生ひとりでした。それは当時の自分にとって最も切実だったこと=創作において自分が知らなければいけないことを、適切に知っているのはこの人だと不思議に確信したからだと思います。

自分ひとりで無から何かを造り上げたと自称しながら結果的には皆と似たり寄ったりでしかない「オリジナリティ」ではなく、本当の創意とは、先達のバトンをきちんと受け取り、それを持って自分の何歩か何百メートルかの走りを加えるようなものであること。つまり伝統の尊重と、それを踏まえた独創の両立。

悪口を言うばかりが批評ではなく、平安時代の勅撰集や近代イギリスの詞華集・さらには堀口大學の『月下の一群』や大岡信の『折々の歌』のように好いと思うものを摘みあげ工夫して配置し取りまとめることも立派な(むしろ本来の)批評であるということ。

華があるという言葉を「花がある」と表記されるのが好きなかたでした。花やかに表現の藝を尽くすことと、それが虚仮おどしにならず、あくまで意味をきちんと伝える=達意ということの両立。旧仮名遣いを最後まで貫いた人として半ば珍獣のようにも見られた気がするけれど、いざそのエッセイや小説を読めば、旧仮名であることを意識しなくてよいくらい、すいすい読めた。文章の組み立てが余程きちんと出来ていたからに他ならないと思います。

自説の新しさを常に問うと言いながら、人の良さを見出すことにも惜しむところがなかった。いわば文学に仕える兄弟子として石川淳氏を敬愛されていたと思いますが、氏が好きな花はと訊かれて「たとえばコスモス」と答えたという話を、嬉しげに書いておられた。「たとえば」の一語に、コスモスを挙げながら、挙げられなかった他の花たちをも慮る心やさしさと、一語を添えるだけで他の花まで包摂してしまう言葉選びの冴えを見て、夷斎先生(←石川淳の雅号ですよ)恐るべし、という話なのだけれど

それを「たとえば」の一語から過たず読み取る炯眼と、それを読み手の吾々に分かりやすく手渡してくれる気前の良さが、不肖の自分には学び会得しきれない先生の徳でした

そしてもちろん、自身の『文章読本』の末尾に、同じ石川淳の言葉を引用したうえで−文章の書き方の指南書の最後にですよ−「書くに値しないことは書くな」と爆弾を落とす、厳しい人でもあった。

…すでに「書くに値しない」余計ごとを連ねすぎたかも知れません。どうせ先生から学んだこと・これから学びうること全てを語り尽くすわけにはいかないのです。本来これだけ引けばいいやと思った、もうひとつの挿話を語り草に添えようと思います。夷斎石川淳先生と並んで、やはり丸谷先生が先輩として尊敬していた作家に吉田健一氏がいました。没後に氏を評して、丸谷先生はこんな言葉を送っています。

「詩を暗誦する喜びから群馬県の豚肉まで、父親とのつきあひを交流としてとらへることから街の古びを大事にすることまで(中略)

吉田さんの発見したのは、総じて言へば人生の価値といふものだつた。(中略)

われわれは明治末年の文学革命以後、一体どういふわけなのか、人生は無価値なものだと判断するのがしやれてゐて文学的だと思ひ込んだのだ。

その迷信を正すのに、吉田さんほど勇敢だつた人はほかにゐない。」

全く同じことを、僕は他ならぬ丸谷先生の文章から学んだのでした。

初心者には『好きな背広』『猫だつて夢を見る』『青い雨傘』などの軽いエッセイをオススメします。鰻丼の起源と荻生徂徠とか、昔の国鉄の食堂車の食事が劇的に不味かった話、高校球児が甲子園の土を持ち帰るのは『罪と罰』のラスコーリニコフがクライマックスでロシアの大地に接吻したのと同じ古来からの大地信仰の名残りで、それが証拠に天覧相撲に召された力士も土俵の土を持ち帰る(!)といった壮大な無駄話に満足して、そこで引き返すもよし。この人はただ面白いだけの人ではない・というかもっと面白い人ではないかと思ったら、『木星とシャーベット』のような書評集・『コロンブスの卵』や『ナシのつぶて』のような文芸評論・そして『桜もさよならも日本語』や『文章読本』『忠臣蔵とは何か』といったディープな世界に踏み込んでいけばいい。むろん『横しぐれ』や『笹まくら』『女ざかり』『輝く日の宮』といった小説もよい。自称で不肖の弟子には、若書きであろう最初期作『エホバの顔を避けて』も興味ぶかいものでした。

物語は何のためにあるのか、とは自分が個人的にずっと抱いている課題で、その答えらしきものの一部もまた、先生の跡を追うことで知ることが出来ました。それはひとつには世界を肯定し言祝ぐということ(先に挙げた吉田健一を語った文章)、ひとつには擬似的な死と復活によって世界を再生させること(『忠臣蔵とは何か』)などですが、そうした肯定のための物語論ではカバーできないことが、ここ数年の課題となっています。端的にいえば、なぜ物語はわざわざ破滅や不幸を描かなければならないのか。この新しい壁に突き当たった今、物語による肯定や世界の継承を説いてきた作家・丸谷才一の小説がしかし同時に人々の「無念」としか言いようのないものを一貫してテーマに持っていたことが、改めて解くべき謎として自分の中で形を取りつつあります。創作について自分が知るべきことは、なべてこの人が先回りして考え語っている。その言いがかりのような思い込みで、これからも自分は丸谷先生を師として追い続けるでしょう。

* * *

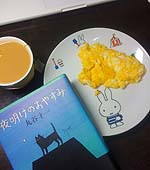

1984年だから今から30年近く前になりますが、その頃のベスト版エッセイ集として編まれた『夜明けのおやすみ』(朝日新聞社)の書き下ろし表題エッセイは、徹夜仕事の供だったチワワの老犬チビトンと夜食のスクランブルド・エッグを分けあった思い出を語るものでした。牛乳をたっぷり入れた丸谷先生のそれは、フランス料理の辻静雄氏によればレアのスクランブルド・エッグと呼ぶらしい。若いころ憧れで深夜によく真似したように、久しぶりに自分も夜食に作ってみました。

今ごろ天上で多くの知己やご友人とともに老チビトンとも再会し、また先生もレアのスクランブルド・エッグを作っておいでかも知れません。冥福を祈るまでもなく、幸せでおいででしょう。悲しく淋しくはありますが、それ以上に(著作を通してのみとはいえ)先生にお会いできた幸運に、あらためて感謝します。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1302

1209→

記事一覧

ホーム

|