| 記事:2016年10月 |

←1611

1609→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

「私」の範囲〜バリントン・J・ベイリー『カエアンの聖衣』(2016.10.08)

※自分自身は「衣裳SFという珍品しかし傑作」という以外に何の予備知識もなく手にして、とても楽しい読書体験だったにも関わらず、今日の日記は『カエアンの聖衣』に関する若干のネタバレがあります。御注意+御容赦ください。今回も余談から始まる。

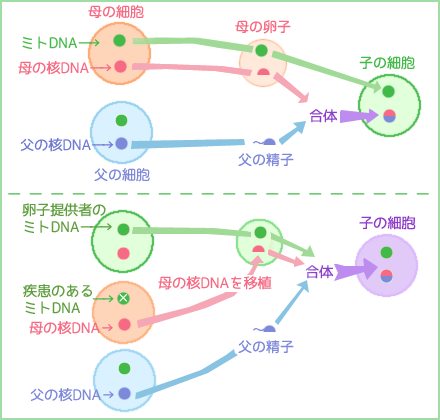

【世界初、3人のDNAを持つ赤ちゃんが誕生 米チームがメキシコで成功】というニュースに「えっ」と思ったが、要は「父の精子のDNA+母の卵子核のDNA+卵子提供者のミトコンドリアのDNA」で三人分ということらしい。

ヒトの細胞と・細胞が寄り集まって出来る人体の設計図となる「核」のDNAは、父の精子の核DNAと・母の卵子の核DNAのミックスだ。が、個々の細胞の中で酸素呼吸を司るミトコンドリアは核とは別の独自のDNAを持つ。精子は核だけの存在なので、ミトコンドリアは父とのミックスとはならず、母の持つミトコンドリア(とDNA)が代々受け継がれる。

ニュースの事例は母のミトコンドリアにDNA起因の疾患があるため、別の女性から(疾患のないミトコンドリアを持つ)卵子の提供を受けたというものだ。

「核とは別のDNAを持ってて、別の伝達ルートで勝手にやっている」「酸素がATPでエネルギーとかいう機能を一手に引き受けている」ことから、ミトコンドリアは元々ヒト(の祖先の単細胞生物)とは別の、酸素が好きな珍しい単細胞生物で、それが吾々のご先祖の細胞に取り込まれ・共生し・現在のように細胞内パーツの一つになったと推測される。もう定説・事実扱いでいいのだろうか。だとすれば単細胞の祖先だった頃から、吾々は身のうちに「これって自分に含めていいの?」という他者を持っていたことになる。人体内のミトコンドリアが意志を持ち、別の生物として人類を脅かすホラーSF(未読)などが書かれる所以である。

【シリーズ・古典を読む】

バリントン・J・ベイリー『カエアンの聖衣〔新訳版〕』(大森望訳/ハヤカワ文庫SF)。原書は1979年。もう古典と呼んでいいでしょう。独自性あふれる「衣裳SF」の名作だ。

服は人なり、をモットーに高度な服飾文化をつくりあげた惑星カエアン。その装束は着る者の気質や精神にまで影響をおよぼし人の能力を拡張する。彼らの衣裳プロパガンダを侵略とみなし敵視するザイオード星系で、御禁制のカエアン服の密輸入をはかった小悪人たちは、そのパワーに幻惑され…

うさんくさい人物ばかりが登場する導入部。闇取引業界の大立者は人をウンザリさせるイタズラが大好きで、広い庭を持つお屋敷には、彼が仕掛けたトリックがいっぱい…というエピソードに「これが作品全体のDNAだったら厭だなあ」と思った自分は、はい、残念ながら(発表当時は売り物のひとつだったらしい)奇想人を驚かす的・きらびやかで露悪的なビジュアル感(ワイドスクリーン・バロックと呼ぶらしいです)の魅力が、あまりよく分からないらしい。「SFは絵だねぇ」という人・宇宙に進出した日本人の末裔「ヤクザ・ボーズ(ギャングにして僧侶)」みたいなギミックが嬉しい人は、そっち方面でも楽しめる一作だと思います。

そうでない自分でも、さいわい楽しめる小説でした。どう楽しんだか。

まず最初に思ったのは、これはまるで「依存症」の物語だな、ということ。

カエアン衣裳の最高峰フラショナール・スーツを身につけた者は、自我が拡張し、(究極の香水をまとったように)人々の好意を思うまま惹きよせる。そうして得られる地位と栄誉・加えて衣服そのものがもたらす高揚感は、脱げば消え失せ、翌朝まで不安に震える夜を過ごす。

白状すると、自分はかなり依存的なものに弱い。頭が痛くなるのでは・喘息の発作が起きるのではと心配になるだけで薬に、何か更新があるのではと電源を入れるたびネット閲覧に手を延ばしてしまう。そして小説も。この本は朝夕の通勤電車で読んでいたのだけど、すきあらば本を開いて文字を追いたい、続きが気になるんですけど!という禁断症状が、「ああ早くまた、あの服を着たい、着ると自分が変わってしまうようで実はイヤだ、でも着たい、やめたい、ああああ」な小説の中身とシンクロするのは愉快な経験でした。

実際この「着たい、やめたい」の葛藤は重要で。

さらに読み進め、考えさせられたのは「ヒトはどこまで〔自分〕なのだろう」ということだった。

衣裳を向精神薬のように用い、進んで意識を委ねるカエアンの人々。それを危険視するザイオードの、もっとも頑迷な原理主義者は当然のように全裸だ(おっちゃんだけど)。そのほか、さまざまな形で提示される人体の拡張としての「衣服」。

現実に当てはめれば、それは衣服だけではないだろう。たとえばメガネ。たとえば自動車。肩書き。頭痛薬。

あるいは言葉。

テレビで放映されるアニメーションなどで、放映に合わせて感想を投稿する「実況」という遊びがあるけれど、『天空の城ラピュタ』のクライマックスシーンで皆が一斉に「バルス」「バルス」と投稿したり、女性キャラ同士が親しげな雰囲気になると(百合的表現が「来ましたわ」に由来する)「キマシ」「キマシ」という言葉がネット上に溢れかえったり、男性キャラ同士だと、より露骨で此処には引用を控えたくなる差別的な表現だったり。シチュエーションに応じて、元は何かの作品に由来する決まり文句が自動反応のように引き出されるのを見ると、その言葉を発している者は、当人は自分が考えてフレーズを選択しているつもりでも、逆に「バルス」「キマシ」という己の外にある言葉・概念の伝達装置として脳や当人が自我と思ってるものを使われてるようにも見えてしまう。

むろん「それが楽しいんだよ」ということもあるだろう。また、何も「バルス」「キマシ」といった短いフレーズに限らない。極端な話『カエアンの聖衣』のような小説を読んでいる時、あるいは別に哲学書でも政治的なプロパガンダでもいいけれど、「私」が本を読んで考えていると言い切れるだろうか。メガネで弱った視力を補正するように、あるいは昔のコンピュータが整数しか計算できないのを「小数点計算ユニット」みたいな別の部品をつなぐことで機能を拡張したように、本を読むとき「私」の自我は「私」をはみ出していないか。いっそ考えているのは誰かが書いた本のほう、とすら言えはしないだろうか。

私はどこまで「私」なのか。これは逆方向の内向きにも言えることだ。

冒頭、マクラで書いたように吾々は細胞ひとつひとつのレベルで別のDNAを持つ他者と共存している。腸内を筆頭に口腔内や皮膚の上に、吾々は大量の細菌を棲まわせており、知らずしらずのうち共生体と化している。他者だけではない。自分自身の手指の先や、あるいは胃がしくしく、頭がズキズキ痛むとき、吾々はそれらを「私」でなく「こいつ」と思いはしないか。記憶ですら。思い出したくない過去の失敗などしつこく再生する自身の自我を「まったくお前は」と突き放して考え、疎ましく思う・あるいは道具のようにコントロールしようと思うことはないだろうか。

そう考えると、全裸になれば偽らぬ自分自身で居られると思うザイオードの裸体主義者は、ずいぶん無邪気でもある。でっぷり肥った己の下腹部をさすり「なんでこんなことになっちゃったかねえ…お前は」と思うことがないのだろうか、彼は。

…かような感想が、読んでる間パチパチと脳内にハジけたのだが、さてコレは果たして『カエアンの聖衣』の感想だろうか。どうも小説の意図とやらを「正しく」汲んでいるようには思えない。しかしこんな暴走した感想もまた、本という外部計算ユニットを自分に接続し「一緒になって」思考した結果のアウトプットなのだ。

SFと呼ばれる作品の多くは『2001年宇宙の旅』に代表されるように「ヒトとは別の知性に出会いたい」「ヒト自身がヒトであることを超えたい」という二つのモチーフにドライブされている。『ニューロマンサー』も押井守が監督した劇場アニメ版の『攻殻機動隊』もそうだ。

現実の世界でも、コンピュータが囲碁で人間を打ち負かし「何を考えてるか分からない斬新な手だ」とヒトの名人を困惑させたり、あるいは三人のDNAを受け継ぐ赤ん坊が生まれたり、そんなニュースを聞くようになり、僕は「このままだと、ヒトはどうなってしまうのだろう」という不安と「どこまで行けるのだろう」という依存症のような期待を感じたりしている。私が「私」でなくなるのは怖い。だが私はいつでも「私」でなくなりたい。『2001年』がモノリスに、『ニューロマンサー』や『攻殻』がコンピュータ・ネットワークに託した夢を、生化学に求めた『ブラッド・ミュージック』で新しい知性は、受容を拒もうとする登場人物に言う。「君は大人になるのが怖かったことはないのかい」(それとヒトを超えるのを拒むことは、どう違うんだい?)

ネタバレをしてしまうと、同じ問いに対して『カエアンの聖衣』の結末は、少し腰が引けているかも知れない。しかし作中では「選ばれなかった」未来像について考えさせられるなど、どこまでも読む側の機能をエンハンスする小説だった。つまりカエアンの聖衣とは、小説『カエアンの聖衣』あるいは書物全般そのものだった。単細胞生物の頃にミトコンドリアとなる好気性生物を受け容れ、二本足で立った頃に言葉を憶えた昔から、吾々はもうカエアンの聖衣を着てしまっているのだ。

全裸には戻れない。

人はなぜ権力におもねるのか、という痛烈な問い〜ジル・ドゥルーズ=フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス』(2016.10.12)

「資本は死んだ労働である。これは、吸血鬼に似ていて、生きた労働の血を吸うことによってしか活力をえない。そしてその生は、生きた労働の血を吸いあげれば吸いあげるほど活発となる。」難解な本が読みたかった。

この世で一番むづかしそうな本には、世界で一番重大な秘密が、世界を超えた彼方にある秘密さえ、隠されているような気がしていた。

ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ(ドゥルーズ=ガタリ)の思想書『アンチ・オイディプス』を背幅3cm半はある重量級のハードカバー版(市倉宏祐訳・河出書房新社)で手にしたのは10年近く前のことだ。期待は叶った。冒頭から、こんな感じで飛ばしていた。

「一切は機械をなしている。天空諸機械。天の星々や空の虹。アルプス諸機械。

これらの機械は、レンツの身体のさまざまの機械と連結している。

ここにあるのは機械のたえまなく唸る音。」

求めていたのはコレだった。草原に落ちた朝露が透明な宝石と化したように、きらびやかで美しく、そしてサッパリ意味が分からない。

いや、本当にワケが分からなかった。なんでフロイト的なオイディプス=エディプス・コンプレックス理論を批判しているのに、未開文化で身体に刻む刺青の話を延々としているのか。〔ヌーメン〕て何?〔ヴォルプタス〕って、〔器官なき身体〕って何??

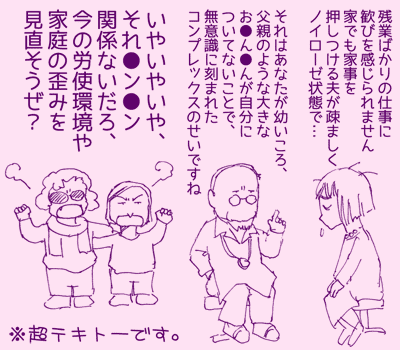

当時かろうじてつかんだイメージは、ひとコマ漫画にするならば

【「残業ばかりの仕事に歓びを感じられません。家でも家事を押しつける夫が疎ましくて、ノイローゼ状態なんです」とうなだれる患者を前に精神分析医が「それはあなたが幼いころ、父親のような大きなおちんちん(ファロスとか言う…)が自分についてないことで、無意識に刻まれたコンプレックスのせいですね」と診断してる後ろで「いやいやいや、それチンチン関係ないだろ、今の労使環境や家庭の歪みを見直そうぜ!?」とツッコミを入れている】

そんな光景だった。たぶんそんなには間違ってないと思うし、それなりに感銘を受けたが…

そうして一度は遠ざけたドゥルーズ=ガタリだが、次の大著『千のプラトー』が文庫化されたのを読み(やっぱりよく分からんが、前よりは分かる気がする)と、同じく文庫化された『アンチ・オイディプス』に再挑戦してみた。

やっぱり、よくは分からない。ヌーメンて何だ。ヴォルプタスも器官なき身体も、相変わらずサッパリ意味不明だ。

ちなみに宇野邦一氏による文庫版の訳は、かなりスッキリしたものになっている。先にあげたくだりは、こんなだ:

「すべては機械をなしている。天上の機械、星々または虹、山岳の機械。

これらが、レンツの身体のもろもろの機械と連結する。諸機械のたえまないざわめき。」

けれど、いくぶんシンプルになった訳文と、再読ということも手伝って、散りばめられた宝石(当然それらも重要なものだが)と、それらを貫く糸の要石を見分けられるようにもなったらしい。初読時にも鉛筆で囲いをつけ、メモまで付しておきながら、他のきらびやかなパーツに埋没していた一節が、あらためて目を惹いた。

「政治哲学の根本的問題とは、スピノザがかつて提起したものと同じなのだ

(それをライヒは再発見したのである)。

すなわち「何ゆえに人間は隷属するために戦うのか。まるでそれが救いであるかのように」。」

(文庫版上巻・62ページ)

人が率先して支配を求め、隷属を欲するのはなぜか。

「より義務を、より課税を」と求める現象を、「騙されている」だけで説明がつくのか。

罰を恐れてでなく、進んで権力におもねるメカニズムが、あるのではないか。

損することが自明の人たちまで、なぜ権力に自らを同化させるのか。

スピノザが、ライヒがそれを問うたと言うように、『アンチ・オイディプス』もまた、それを「根本的問題」として問い、糾弾する書物ではなかったか。

「民主主義というものは、飢饉のときに放棄しなければならない贅沢などではない」

これは単著での、フェリックス・ガタリの言葉。

「民主主義というものは、現実の外に浮遊する、何かある超越論的な徳といったものでも、

プラトン的な観念といったものでもない」

「それはむしろ、ちょうど種々のスポーツにおける「フォーム」のようなものなのである。

すなわち、それは、人々がそのためにおこなうトレーニングしだいで豊かになることもできれば、衰えることもできるのだ」

これも単著での、ガタリの言葉。(ともに杉村昌昭監訳『闘走機械』松籟社より)。

病弱で内省的な哲学者ドゥルーズと、精神分析家として現場からの改革を目指した活動家のガタリ。そんな風に両者の役割を勝手に割り当てていたこともあった。

だが単著でスピノザの評伝を書いたのはドゥルーズのほうだ。一旦『アンチ・オイディプス』を脇に置き、ドゥルーズの単著『スピノザ〜実践の哲学』(鈴木雅大訳・平凡社ライブラリー)を手にする。やはり難解だ。だが『アンチ・オイディプス』同様、冒頭に掲げられているのは不正を受け容れる人々への「なぜ」という叫びだ。

「一六六五年、スピノザが『エチカ』を一時中断して『神学・政治論』の執筆に取りかかったのも驚くにはあたらない。

『神学・政治論』の中心に据えられた問題のひとつは(中略)なぜひとびとは隷属こそが自由であるかのように自身の隷属を「もとめて」闘うのだろう、なぜ自由をたんに勝ち取るだけでなくそれを担うことがこれほどむずかしいのだろう、なぜ宗教は愛と悦びをよりどころとしながら、戦争や不寛容、悪意、憎しみ、悲しみ、悔恨の念をあおりたてるのだろう−ということだった」

同じフランスの哲学者ミシェル・フーコーが、思想的には相容れない宿敵と見なされていたサルトルと肩をならべ、政治的なデモに立つ有名な写真がある。80年代に急逝したフーコーに、ドゥルーズは深い敬意と友情を寄せていた。フーコーがデモに立てない時は、病弱を押して自ら代理として街頭に出たという。

もちろんガタリも行動(と思索)の人だった。だがドゥルーズも同様に行動(と思索)の人であり、そのモチーフは「なぜひとびとは進んで隷属するのか」だったとしたら。難解な『スピノザ』も、浩瀚きわまる『アンチ・オイディプス』も、わざわざ冒頭で明言されたそのモチーフを真に受けて読んで、よかったのではないか。

『アンチ・オイディプス』『千のプラトー』二部作の副題は「資本主義と分裂症」である。人の身体に刺青・文身としてコードを刻み込む未開文化から、土地への登記を通じて大地をコード化する専制君主の時代を経て、あらゆるものを身体や大地から切り離しつつ資本(カネ)の運動に回収する資本主義の現代まで。難解な用語をカッコに入れて虚心に読み進めれば、延々と語られているのは「社会システムは、いかにして人々を収奪するか」ということでは、なかったろうか。

日本でドゥルーズ=ガタリが紹介された80年代は、むしろ社会が資本主義のもたらす成長と飽和・富とバブルに夢中になっている時期だった。そうした時期に輸入された彼らの著作は「リゾーム」「ノマド」といった消費や情報化を祝福するような用語ばかりに目が向けられ、『スピノザ』や『アンチ・オイディプス』冒頭で明示されていた社会的・政治的な問題意識は見過ごされてはいなかったか。それは著者たちと読者たち、双方にとって不幸な出会いかたではなかったか。

彼らは思った以上に「ガチ」で、世の不正に憤っていたのではないか−そう気づいたのは『千のプラトー』が一章を割いて、人々の差別意識を糾弾しているのを読んだときだった。差別は少数者を他所者として追放するのでなく「劣った吾々」として逃さず押しつぶす、と看破し(「いじめとは関係性の強要である」という田口ランディ氏の指摘を思い出す)それを「無能」と断ずる彼らは、雲の上でスプーンに乗る天使の数をかぞえる知的遊戯をしているのではなかった。

・差別のメカニズム〜曽野綾子氏の発言をめぐって(本サイト・15年2月の日記)

たとえば『千のプラトー』が、交易だけでは貨幣は生まれない・貨幣が必要とされ発明されるのは租税・徴税のためだったと説くとき。多数派が先にあり・その意に沿わない者を少数者として排斥するのではなく、まず特異者を選別排斥する動きがあり・それが「多数派」を生み出すのだと『アンチ・オイディプス』が説くとき。「今の社会はなんでこんなに抑圧的なのか」「どうして吾々は抑圧の袋小路から逃れられないのか」考えるためのヒントが散りばめられた、抵抗や運動の道具として、彼らの著書を読む。そんな読み方も可能なはずだった。

正直「今の社会をどうしたら変えられるか」問うためには、彼らの著作は難解で遠回りすぎるかも知れない。人においそれと薦められる本ではない。

けれどもし、自分などより知識と知性に恵まれ、読解力のある読み手が「リゾーム」や「ノマドロジー」「戦争機械」や「器官なき身体」でなく「人が権力に隷従するメカニズムと、そこからの脱出の手引き」という、最初から明示されているモチーフに従って同書群を読み直すことが出来たら。

それは80年代には80年代の読み方しか出来なかったように、また「今」という時代の要請に有用なよう原書を捻じ曲げ、誤読することでしかないかも知れない。それでも「今」わざわざドゥルーズ=ガタリを読むのであれば、そうした身勝手な読み方をする以外に、意義はないように思われるのだ。ノマドという言葉が、スターバックスでノートパソコンを開き、会社の外で仕事するくらいの意味まで矮小化されてしまったのが、彼らの著作に対する唯一の正当で適切な読み方とは、とても思えない。

ちなみにマルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』も「人はなぜ損することが自明なのに権力におもねるのか」がテーマだと最近聞き知り、こちらも再読せねばと思っている。初読の時はそこまで詰め切れなかったのだ。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1611

1609→

記事一覧(+検索)

ホーム

|