| 記事:2019年1月 |

←1903

1812→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

誰が境界を越えたのか〜『バジュランギおじさんと、小さな迷子』(2019.01.24)

花やかなファンファーレとともに街の中心に現れ、人々を従えて歌い踊るインド映画のスーパースター。だが、群衆の中心となり、皆とハイタッチし、肩を叩かれ、歌いながら一緒に「セルフィー」まで撮ったりする彼らは、そう少なくとも「映画の中の」彼らは、そのヒーロー然とした登場にも関わらず、冒頭の時点では真のヒーローではない。『バジュランギおじさんと、小さな迷子』の主人公も、そうだった。インド映画史上、歴代3位の売上を誇る大ヒット映画が、現地公開(2015年)から三年を経て、日本で待望のロードショー上映。ハヌマーン神への信仰が篤く、ウソをつけないため度々窮地に陥る超お人好しの好青年(青年?)が、口の利けないパキスタンの少女を故郷に返すため、国境を越え珍道中を繰り広げるロード・ムービーだ。

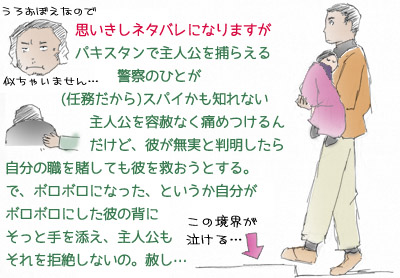

だいたい、このあたりまでは予告や事前の宣伝であきらかになっている内容として、ここから先は作品の中身に踏み込むので、ネタバレなどなしに本篇に臨みたいひとは、観てから読んでください。

さて、唄って踊るスーパースター、インド映画の主人公の話。往来で繰り広げられる群衆ダンスの中心として登場し、腕っぷしの強いタフガイか、無類の好人物として、一目おかれる様子から誤解しがちなのだが、彼らは映画の冒頭では未完成な人格として登場する。就職できてなかったり、悪い仲間とつきあっていたり、そして何より独身で、意中の女性との結婚を「お前みたいな半人前に娘は任せられん」と頑固な親父さんに拒否されたりしている。

強面のタフガイでも、ひょうきんな人気者でも、はたまたハンサムな優男でも、彼らはその属性で万事を解決して、当人は変わらぬまま正義や愛を勝ち取るフラット・キャラクター=平板なヒーローではない。毎週おなじように変身して敵を倒す帯番組のスーパーマンやウルトラマンではなく、自分がヒーローであることに悩み葛藤し、試練を通して受け入れていく「劇場版」のスーパーマンやアントマンに近い(最近のテレビ特撮は帯番組でもヒーローは平板でなく成長を重視してるとは思うので、まあ例えです)。

だがハリウッドの変身するヒーローと違うのは、大冒険や大きな試練を経て、インド映画の主人公は超能力を持ったヒーローとしてではなく、ふつうに家庭を持てる「一人前のオトナ」になるということだ。どんなに銃をぶっぱなし大車輪のアクションを見せても、はたまた国境を越えヒマラヤの山岳の果てまで旅しても、インド映画の娯楽大作のベースには、だから常に(常にでもないか)、こじんまりとしたホームドラマがある。

ハヌマーン神を信仰し、ウソがつけない『バジュランギおじさん』もまた、例外ではない。無類のお人好しで、ちょっとバカ?…愚直な彼は、その真正直な気質と「ハヌマーン神に恥ずかしいことは出来ない」という責任感から、ビザもなしに隣国に入り、口の利けない・就学前なので読み書きも出来ない少女を故郷まで送り届ける。が、そのミッションは彼の、持ち前の信心と正直さだけでクリアできるわけではない。

国境を越えた瞬間から、彼は異教の人々(簡単にいうとパキスタンはムスリムの国である)に匿われ、救われることになる。ハヌマーンを神聖視するがゆえに、同じようにイスラムの人々は自分たちの神を神聖視しているはずだと、モスクに隠れることを遠慮しようとする主人公を、当のモスクの長老が「ここは誰にでも開かれている」と招き入れる。自身は愚直に正直を通す主人公は、不法入国者を追う警察から彼をかばう、善意の人々のウソに救われる。

そして何より、主人公が知らずすれ違う、少女の還りを必死に願い続ける母親。その鮮やかな色のヒジャブが翻ったとき、スクリーンの前の吾々は、家族を思い悲しみに暮れる人たちに、宗教の違いはないと知る。

ここから先は(一応ぼかすけど)本当に話の中心に踏み込むので注意です。

今はなき吉野朔実さんのエッセイに、愛とは何かを知るためには、自分が愛しているものが何かを知るためには、自分にとって一番大事なものを捨てなければいけない、という主旨の言葉がある。

これは人生訓、というより創作や神話の原理かも知れない。最も分かりやすい例は『天空の城ラピュタ』だろうか。物語の終盤、少年パズーは靴を脱ぎ捨て、父さんとの絆の象徴であるゴーグルを撃ち飛ばされ、ドーラたちとの友情の証であるハンドキャノンを決然と投げ捨てる。そして物語の目的地だったはずのラピュタさえ諦めて、少女シータと生きる道を選ぶのだ。

『バジュランギおじさん』では、眠る少女を抱きかかえたまま、主人公が白いタイル張りの「ある一線」を越える。その、たった一歩で、観ているこちらの目から、涙が、つーっと落ちた。

いや、映画や何やかやの感想を「泣いた」「泣けた」で回収してしまうの、あんまり良くないのですが、正直そこから最後までは泣きっぱなし(笑)。

正直と信心だけで、言うなれば自分自身だけで幾多の困難を乗り越えてきた主人公は、ついに「自分が少女を家に帰す」という当初の目標すら捨てて、異郷の地で得た信頼できる友に、少女を託す。少女を託し、自分は警察の囮となって走る。どこか見覚えのある断崖絶壁に追い詰められる。そして銃声−

たしかにこれは、バカ正直なひとりの男が、信心と真心で国境を、人々の心の境界を踏み越える物語だ。

けれど同時に、彼自身が内にもつ境界を乗り越え、異質な世界と心を通わせる物語でもある。

いま現在、対立するふたつの国家=インドとパキスタンが、どのくらいの緊張関係あるいは雪融けの状態にあるのかは不勉強のため詳らかでない。だがこの真正直と義理堅さ・相互に赦しあうことが道を切り開く物語には、理想とか希望とかより、もっとヒリヒリする願いがこめられているのかも知れない。

ちなみに、冒頭から「セルフィー」が登場する本作は、最近の多くの映画がそうであるように、インターネットが重要な役割を果たしたりする。携帯電話が普及しはじめた頃には「昔のような行き違いやすれ違いが描けなくなって、物語がつまらなくなる」という意見もあったが、逆に最近の映画や物語はその特性を活かした、むしろ夢中になってる様子がうかがえて面白い。

(SF映画っぽいスローモーションやストップモーションを駆使したアクションシーンは、ちょっと笑っちゃったんだけど、それも最後の伏線になるという…)

そのハイテクと対照的な、作品後半で繰り広げられるパキスタンの風景・山岳地帯の広々とした美しさも特筆に値する。要はとても、良い映画です。観たいかなーと思ってるひと・観られるひとは観ましょう。

あと、これはまったく映画と関係ないのだけど、観ている最中に「なんか無性にカレーが食べたくなってきた」と思ったら、映画館が入ってる建物の同じフロア・すぐ出た真正面にインド料理店がある「キネカ大森」、至れり尽くせりとしか言いようがなかったです。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1903

1812→

記事一覧(+検索)

ホーム

|