| 記事:2019年5月 |

←1909

1904→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

オーヴァーロードが求める奇蹟〜大澤真幸『社会学史』(2019.05.21)

1.王の杖まずもって、分厚い。この厚さのわりには、お安い(1500円+α)。そして読みやすい。

大澤真幸『社会学史』(講談社現代新書)。社会学ってよく聞くけど、どんな学問?(うさんくさいよなぁ?)という人にこそ、オススメかも知れない。

大学の学部で学ぶ社会学は大体、19世紀フランスのオーギュスト・コントという学者から始まるのだけれど、本書はアリストテレスに始まり、ホッブズ、ルソーなどを離陸前のいわばプレ社会学として取り上げる。彼らの思想を「社会学」と呼ぶには何がまだ欠けていたのか、19世紀にそれを「社会学」として離陸させた、社会学特有の設問とは何か。そして20世紀を通じて、その問いはいかに答えられてきたか。

たとえるなら王位を与える杖をめぐり、何世代も群雄が割拠して角逐する大河ドラマのように、デュルケーム・ジンメル・ヴェーバー、シカゴ学派にパーソンズ、ルーマンまで、学部生にとってはおなじみのスター(?)の事績が網羅される。それが個々の散発的な記述でなく、王位の杖にあたる「社会学特有の問い」をめぐるドラマとして描かれることで、話に一本スジが通り、読みやすい。

また、その「特有の問い」に応える者であれば、マルクスやフロイト、レヴィ=ストロースやフーコーまで「社会学史」に含め、政治学のアーレントや生物学のマトゥラーナにさえ言及しているため、『社会学史』と言いながら近代思想史として読むことすらできる。

いや、社会学を「近代の自意識」と捉える著者の手にかかれば、社会学こそ近代人文科学の急所であり、諸学の王だと宣言されているようなものだ。「吾々にとって、もっとも重要な学問は社会学」という、強烈な自負。学問の概説たるもの、こうでなくてはいけない。

そんなわけで、てっとり早く社会学を知りたい・鳥瞰図がほしいというひとにオススメ(もちろん、鵜呑みにするのは危険かも知れないが)。学校で四苦八苦しながらAGIL図式とか学んだひとも「あれはこういうことだったのか」と悔しい思いができる。ドラマチックな物語として、小説を読むあいだに一冊、挟んでいいかも知れない。良書です。

2.囚人と白い円板

以上で、今回の日記の使命はひとまず終わっている。本の紹介。要約と、おすすめポイントの提示。あとは皆さん書店にGO。

ここからは、少し突っこんだ話をする。

…先にふれたとおり、本書が描く社会学の歴史においては「社会学を社会学たらしめる問い」が、王の杖のように継承される。つまりパーソンズはヴェーバーの問題を引き継ぎ、ゴフマンはルソーと比較され…という具合に、問いと答えの流れがあり、それが本書を(小説のように)読みやすくしている。

本書を読んで気づかされるのは、著者がひもとく個々の学究・それぞれの時点で出された「答え」へのダメ出しの多さだ。ホッブズの理論では、リヴァイアサンが登場する理由が説明できない。20世紀アメリカ社会学の巨人といわれたパーソンズの理論には、穴がないか。マルクス、ヴェーバー、それにフーコー。王の杖を継承したどころか、代々魔物と戦って、とどめを刺せず次の代に解決を託すように、論者たちの刺し切れなさ・精緻に組み上げられた理論に「裏口」のあることが指摘される。

これは多分に、著者の性格の問題であるように思われる。論理的に突き詰めて、突き詰めすぎて「おかしい、理屈に合わない」と暗礁に乗り上げるのが好きなのだ。

僕が著者の存在を知ったのは、松岡正剛氏が監修した『情報文化の学校』(NTT出版)というアンソロジーでのことだ。そこで彼が取り上げたラカンの寓話が非常に印象的だったので、要約してみたい。面倒なひとは飛ばしてください。

三人の囚人がいる。刑務所長が白と黒の円板を用意して言う。

「円板は五枚で、三枚が白で、二枚が黒だ。

他人の背中を見ることは出来るが、自分の背中を見ることはできず、互いに話し合うこともできない。

自分の背中の円板の色を、最も早く見抜けた者だけ逃してやろう」

こう言いながら、所長は三人全員の背中に白い円板を貼る。囚人Aは考える。

i)自分が見ている円板が二つとも黒ならば、残りは白しかない。自分の円板は白だ。

ii)自分が見ている円板が白と黒ならば…自分の背中の円板が黒なら、白の円板を背負ってる奴には黒が二枚見えてるはずだから、i)の理屈ですぐ走り出すはず。だけど白の囚人は走らない。つまり自分の背にある円板は白だ。走ろう。

iii)ところが実際には、自分に見えてる円板は両方とも白だ。もし自分の背の円板が黒なら、ii)の理屈で自分以外の囚人どちらかが走り出すはずだ。だが走り出さない。つまり自分の背中の円板は白だ!走れ!

ここまでで、すでにかなり面倒くさい。しかし、この話の真髄は先にある。自分の背中の円板は白だ!と推論し走り出した囚人は、次の瞬間、金縛りにあったように動けなくなるのだ。

i)からiii)までを目まぐるしく推察した囚人Aは走り出す。

だが同様の知力が備わっていた場合、囚人BとCも同じ結論に到達し、走り出すはずだ。

かくして三人の囚人は同時に走り出し、驚愕し、動けなくなる。なぜ他の囚人が走っている。俺の推論は間違っていたのか。

だが次の瞬間、三人の囚人は、自分たちが立ち止まったのは、三人とも同じく正しい解に到達し、同時に走り出し、同様に驚愕して動けなくなったせいだと悟る。

彼らは再び走り出し、今度はもう二度と止まらない。

この寓話について、著者は「第三者の審級」という概念を使って説明を加えるのだが、それは彼の著作に繰り返し現れる重要なキイ概念なのだが、それは措く。

大澤真幸という人は、この「硬直して動けなくなるような状況」を好んで提示する。あるいは、そういう暗礁を探り当てずにはいられない学究なのだと思う。その名も『恋愛の不可能性について』なる研究もあった。漢字を眺めてるとゲシュタルト崩壊を起こすように、理屈を突き詰め、ついには対象の不可能性をあばいてしまう。

しかし、そういう著者なのだ、と言っただけではアンフェアになる。彼の論考の特徴は、そうした論理的な暗礁に乗り上げたうえで、だからこその突破口を提示しようとすることだ。仏教やイスラム教に比べ、キリスト教は理屈に合わない。なんだ三位一体って。だが、その理不尽さがあったからこそ、キリスト教だけが近代的な思弁への道を開き、キリスト教圏でのみ近代思想が花開いた。そんなことを大真面目に述べる。

「鵜呑みにするのは危険かも知れない」と書いたのは、そういうことだ。『社会学史』は行き届いた、そして統一した視点に貫かれた通史だが、あまりにも大澤真幸そのひとである。

なんとなれば、彼が提示する「社会学特有の設問」もまた、ありえないものの出現・ホッブズやルソーは人々の総意が社会秩序を生むと考えたが、そうではなく、人々の総意を裏切って生成される社会秩序はどこから来るのか、という問いであった。プロテスタントたちに「よっしゃ資本主義を生み出そう」という総意などなかった。だが彼らの思想が資本主義を孵化させた。著者はそこに、社会学の真髄を見る。

3.オーヴァーロード

ふだん吾々が「まあそういうものなんだろう」と、なあなあで受容している事物を、理詰めで突き詰めることで暗礁に乗り上げさせ、かつ、そこにこそ立脚した突破口を希求する。

著者の方法論は、実は物語を愛好する者と相性がいい。多くの場合、物語もまた、奇蹟を希求するものだからだ。

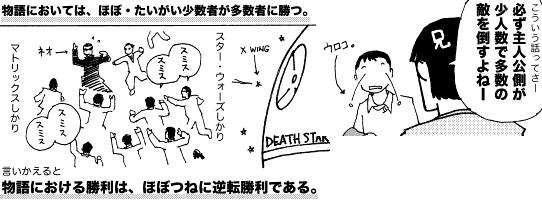

これは既に、同人誌の形で述べたことだが、物語においては、少数者が大多数を、不利な者が強者を打ち倒す。ヒーローが圧倒的な物量で、しょぼい敵を倒すことは、たぶんほぼないだろう。同様に、巨悪は暴かれ、無理めの恋が実り、鬱々とした毎日を送る者に救いの可能性が示唆される。

こちらで書いてます。『物語の話をします』(電子書籍)

こちらで書いてます。『物語の話をします』(電子書籍)ありえないことが起きることを、奇蹟と呼ぶ。それは圧倒的な現実の「無理」「できっこない」に対する抵抗であり、自由やら、人間性やらの凱歌である。

『社会学史』を通して、著者が最終的に、社会学という学問に求めているのもまた「無理」からの突破口なのだろう。著者は最終章で「総意を超えて独自に立ち上がる社会秩序」を解明した論者の最先端として、ルーマンとフーコー、二人を挙げる。このうちシステム論として徹底しているのはルーマンで、フーコーは自身の論理を突き詰めれば不可能とされる人の自由を求め、「裏口」を使って不徹底に終わった者とされる。だが著者が肩入れするのは、フーコーが敢えなく失敗した、人間性の回復のほうなのだ。

先に挙げた囚人の逸話を語った小論、三人の囚人が自由に向け全力で駆けていく小論で、いみじくも著者はこう述べている。「コミュニケーションがまさに奇蹟であるということ」「つまりそれが本来は「不可能なことであるということ」」。

ただし、著者の厳密さは、その奇蹟に「裏口」を許さない。

ホッブズが「万人に対する万人の争い」からリヴァイアサンを浮上させたとき、その手続きに飛躍があることを著者は指摘する。だが、同時代のロックのように、その飛躍を「神」に保証させることを、著者は認めない。神や「不合理ゆえに吾信ず」的な世界の外ではなく、世界の内のものを足し合わせた理屈で、人の自由という奇蹟を勝ち取ろうとする。そのような厳密さで導き出された、ルーマンの社会システムが、人の自由を暗礁に乗り上げさせる結果に終わった、にも関わらずだ。

著者のかたくなな希望は、アーサー・C・クラークのSF小説『幼年期の終わり』に登場するオーヴァーロードを彷彿とさせる。

圧倒的な科学力をもつ異星人として、地球人類の前に現れたオーヴァーロード族は、人類を導き、神のような存在へと昇華させる。彼らは産婆に過ぎず、自身は「神のような存在」になれない。だがクラークの描くオーヴァーロードは、神に見放されながら、自身の科学力のみで神に比肩する存在となることを諦めきれない。

『社会学史』を通読すると、これほど論理性に厳しい著者が、所与の現実に屈せず、人の自由と社会の変革を志向していることが、(自由を求める読者には)強い励ましとなるだろう。だが、著者が繰り返し、さまざまな形で述べる「奇蹟」を、神の御業と取り違えてはいけない。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1909

1904→

記事一覧(+検索)

ホーム

|