| 記事:2019年9月 |

←1911

1905→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

手紙は待ってくれる〜映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝』(2019.09.07)

「友達から来た手紙のように読めないなら、本を読む意味はない」吉田健一『涼宮ハルヒの消失』『映画けいおん!』『たまこラブストーリー』そして『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝』。京都アニメーションが手掛けてきた劇場映画の多くは、「外伝」が端なくも示しているように、先立つTVシリーズの続篇・完結篇・番外篇という位置づけで作られている。このことが同社の映画作品を、単体で評価しにくくしている憾みはあるだろう。

同様のことは『ラブライブ!』の劇場映画などにも言える。現在は、元々がTVアニメや、もっと媒体を別にするメディアミックスのプロジェクトとして始まったコンテンツの、いわば「あがり」「通過点」「ごほうび」として劇場作品が作られることが少なくない。さて、皆さん御存知の、この世界・このキャラクターたちですが…と始まる映画を、単体で評価するのは難しい。

(一から説き起こされる単体の作品として、京都アニメーション…略して「京アニ」には『聲の形』という近作があり、また評価も高いが、ヘヴィな内容でまだ観る勇気を持てずにいます)

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝 -永遠と自動手記人形-』は、そうした一連の「続篇映画」としては、かなり一見(いちげん)さんに親切な映画だ。「正伝」にあたるのは、国際展開するアメリカのネット放送局Netflixのアニメシリーズとして世界に配信されたもので、Netflixを観る環境にない自分は(ないない尽くしだなあ)、暁佳奈氏による「原作」だけ大急ぎで読んで映画『外伝』に臨んだのだが、

「正伝」を知らなくても、かなりスムーズに作品の世界に入っていける内容と判断しました。

それは同作(外伝)が主人公「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」に初めて出会う少女「イザベラ」の視点から始まるためだ。彼女の目をとおして観客は「さて、みなさまNetflix版でお馴染み…ではない」ヴァイオレット・エヴァーガーデンと「初めて知り合う」ことができる。「イザベラ」と同じ速度で、ヴァイオレットの人形のような美しさに驚き、感情の希薄さに戸惑い、その礼儀正しさと気配りの細やかさを知り、けれど当人が「自分には優しさということが理解できない」と嘆く姿にまた戸惑い、両腕を鋼鉄の義手に替えた代書屋の少女に、先の戦争で負った大きな喪失があることを薄々、察していくことができる…

後半は「みなさま御存知」の脇役もちょいちょい出てくるが、本作から入る観客も、そのあたりは軽くスルーできるようピントはボケていて、メインとなる主人公たちにピタリと合ったフォーカスを追いかけていける。

何を言ってるのか。要するに(単体としても)優れた作品だ、と言いたいようだ、自分は。

「京アニ」作品の特長として知られる、繊細な映像美や、キャラクターの「演技」の細やかさ、などについては語るまでもない。嘘である。正確には、それらを文章に置き換えるのは、とくに美的感覚の欠如している自分には難しい。

どういうわけか、それが実際の景色でも、絵に描かれた景色でも「ただ美しい」ものを「ただ美しい」以上の語彙で、光がどうの色彩がどうの分析して語るセンスが自分には大きく欠落してるらしいんだなあ。描かれた事物が、単に描かれることから離陸して、何らかのストーリーを指し示して初めて、その離陸し指し示すベクトルを「こう向かってる、このベクトルが美しい」と言える。

たとえば、貴族の子女ばかりが集う全寮制の学園で、ダンスの男役を仰せつかったヴァイオレットとともに、くるくる輪を描きながら踊る「イザベラ」の目に映る、空を模した天井に描かれた白い鳥の姿が、高価で贅沢な鳥籠に囚われた「イザベラ」の境遇を指し示す、そのベクトルが美しいと。映画の冒頭は、港町の、現実の空を自由に翔ぶ海鳥の描写で始まるので、「イザベラ」の救いのなさが余計に際立つのだと。

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝』は、吾々の世界に似ているが別の、架空の世界を描いたファンタジイだ。文明の発展度は、大都市に電灯がともりだし、集合住宅に手で蛇腹の扉を開閉する式のエレベーターが設置されはじめた段階。戦争の後ということもあって、下には容赦のない貧困があり、上には貴族同士の政略結婚の道具とみなされ自由を奪われた少女たちの抑圧がある。その抑圧と拘束は、少女たちが嫁ぎ、大人になってからも続く。

現実の吾々の世界の、ヴェルサイユとかヴィクトリア朝といった時代には「貴族の婦女が真の友人を得るのは、良い夫を得るよりずっと難しい」といった表現があったという。映画では、ある少女が「イザベラ」に向けて心を通わせようと、必死で手を差し伸べる場面が描かれる。それがかない、二人が鳥籠のなかで「同盟」を結び得たかは、数年後を描く映画の後半ではついに語られない。まるで世界の鳥籠の強固さを暗示するかのように。

危ういことを言ってるかも知れない。「この作品が訴えたいことはー」と称して作品そのものから遊離した「教訓」や、美辞麗句を連ねることは、作品をダシにして(それでいて、いくらでも取り替えのきく、誰かの受け売りでしかない)自己アピールになる危険と常に隣り合わせだ。

けれど、美しい映像・細やかなモーション、泣ける・号泣・リリシズムといった、京アニ作品にかぎらず最近のアニメーション映画を語り直すときの定型句とは別に、ここではない世界と時代に託した、社会派のレイヤーが、本作にはひそかに挟まっている。ファンタジイ舐めんな。

同じ学舎の貴族の少女が、イザベラとの間に空けられたかは分からない、体制の壁を壊す風穴。

物語の中で、その風穴を開けるのは、代書人ヴァイオレットや同僚の配達夫ベネディクトが体現する、郵便という(当時の)ニューメディアだ。字もようよう書けない、書けても美しい手紙に仕上げられない市井の人々の想いをすくいあげ、タイプライターで清書する代書人と、階級や貧富の差まで乗り越えて、その手紙を届ける配達人。どんな職業にも、それぞれ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のような神話が必要なのかも知れない。自分たちが従事している仕事こそが、冷たい世界を打ち壊し、人々が通い合う未来の通路を切り拓いているのだという神話が。

当然ながら『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝』の郵便というそれは、退屈で凡庸といわれる人々の悩みや喜びを掬いあげ、美しい映像と描写に「清書」する、アニメーション製作者たち自身の、理想化された自画像でもあったろう。京アニ作品は、とくに、何物でもないような平凡な境遇にある少女たちの、たあいのない日常を、細やかに美しく描くことで定評がある。

劇中でヴァイオレットも巧みに操るタイプライターという道具は、吾々の現実の世界では、タイピストという職業を生み出し、女性の社会進出の枠を広げた魔法の杖でもあったという。タイプの打ち間違いで恋が成就するオー・ヘンリーの短篇「献立表の春」は、現代でいえばメールやスマホや(少し古いが)ポケベルが鍵になるラブコメディのような、当時としては最先端の話ではなかったか、という話はずっと前にしたと思う。

むろん、それはせいぜいゲームの最初で与えられる「こんぼう(棍棒)」や「ぬののふく(布の服)」程度のパワーしか持たない杖だったかも知れない。「この世は牡蠣なり。吾、剣をもて其れをこじ開けん」というシェイクスピアの台詞に背中を押され、社会に飛び出た「献立表の春」の主人公はタイピストの資格だけでは、ようよう世間という牡蠣の殻をこじ開けられず、つまり職を得られず右往左往する。

…現代のアニメーターは、往時のタイピスト以上に、若者の夢の職業であり、同時に過酷な底辺の業務なはずだ。とくに女性にはそうだろう。

京都アニメーションが女性中心に設立され、大手スタジオの下請けから始まり原作まで含む自社製作ができる会社に成長したこと。正社員の採用に積極的で、労働環境の改善という意味でも、日本のアニメ業界の未来を示すロールモデルたりえたこと。それらは、その作品の世界的な評価とともに、アニメなどに関心のない人たちにまで知られることになった。今年の7月に起きた、日本の戦後の犯罪史上で最多といわれる被害者を出した、放火殺人事件のためだ。

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝』は、ひとたび手紙という形に変換された「想い」や「愛」が、差出人の顔も思い出せなくなってしまった時間の経過のあとでも、受取人に幸福を伝え続けるさまを描いている。

映画は、事件の直前に完成していたという。一度たしかな形で「清書」された想いは、時間に打ち勝って受け手に届くのだという主題が、はからずもこうして「遅れて届いた手紙」の形で証明されたことが、つらい。

「音楽は待ってくれる」と思うことが、自分の場合、たびたびある。最初に聴いてピンと来なかった曲やアルバム、ミュージシャンが、半年後や一年後、時には十年以上を経て突然「こんなに好い音楽だったのか」と分かることが多いのだ。流行りの楽曲や、逆に古い楽曲が、すぐ分からなくてもいい。音楽は待ってくれる。

だが、音楽の作り手である、人は待ってくれない。ジョージ・マイケルもプリンスも、デヴィッド・ボウイもルー・リードも、レナード・コーエンも。吉良知彦も、森岡賢も。いつまででも聴き続けられる、手紙のような音楽を作った当人たちは、次々と居なくなってしまった。

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝』は、人々を抑圧し傷つける残酷な世界のシステムによって、命を奪われた人たちがしたためた、「それでも想いは届く」としたためられた、死者たちからの手紙だ。

手紙は待ってくれる。人は待ってくれない。つらい。

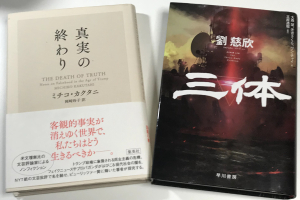

世界の関節が外れるとき〜劉慈欣『三体』×ミチコ・カクタニ『真実の終わり』(2019.09.08)

「塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう」『マタイによる福音書』5章13節(新共同訳)

すごい人気じゃないか。劉慈欣の『三体』(早川書房)。

近所のK書店では、話題の新刊を置く平積み棚すら超えて、東野圭吾の新刊と一緒に店の入口に積まれている。別のK書店(ありゃ、こっちもKだ)では1メートルの立て看板に「当店の店長絶賛!」の手書き。

個人的には熱望していた。2015年に「グレッグ・イーガンや伊藤計劃も真っ青・中国SFの会心作(日本でも翻訳が進行中)」と読んで以来、ずぅーっと待ってた。でも、こんな評判になるとは。

もちろん、出てすぐ読んだ。ワクワクもんであった。でも、世間的に、これ、面白いの?

読書家で知られるバラク・オバマ元大統領も、Facebookのマーク・ザッカーバーグも絶賛している。たぶんトランプは読んでない。でも本当に面白がられてるの?今やアメリカと肩を並べる二大国となりつつある中国発のベストセラー、だから飛びつかなきゃダメだ、そんな感じで飛びついてない?評をいくつか拾ってみたけど「中国。ベストセラー。ヒューゴー賞」といった現象だけ紹介して「その内容についてはネタバレになるので明かせないが、評者は驚嘆した」いやそれ、心から驚嘆してます?

別にSFの良い読者ではなかった。過去の名作も取りこぼしの方が多いし、最近の動向にも全然ついていけてない。

その乏しい観測範囲内で言うと『三体』、実に好ましい。宇宙スケールの壮大な物語と地上のサスペンスが噛み合ったり、主人公がいきなり中国古代の英傑と冒険する羽目になったり、そのケレン味とダイナミックさが、十代のころ夢中で読んだ山田正紀の作品を彷彿とさせる。ロシア革命当時のシベリア鉄道で怪僧ラスプーチンと対決して最後はプテラノドンが出てきたり、終戦まもない日本で弥勒菩薩の降臨をめぐってエスパーたちが『スキャナーズ』ばりの死闘を繰り広げる、あの世界。

劉慈欣『三体』、山田正紀が好きな人には保証つきです。(完)

いや、(完)じゃない。

逆に言うと『三体』、凄い凄いと皆が言うけど、山田正紀ほど凄いか。現代(1980年代)の日本で鬱々とした思いを抱えて夜の街をさまよう主人公が、ふと見上げたビルの電光掲示板に「西暦2×××年、もう延命の手立てがなくなったので、人類は自分たちが到達できた最も遠い場所=木星の衛星軌道上に人類滅亡の記念碑を建造することにしました」と電光ニュースが流れるのを見て「そうだ!俺は2×××年の人間だけど、人類滅亡をめぐる争いに敗れて、この80年代に流刑されたんだ!」と思い出す『最後の敵』(日本SF大賞受賞作)ほど凄いのか。いや、そもそも凄いって、そういう飛び道具的な凄さだけでいいのか。

修正。劉慈欣『三体』、山田正紀が好きな人には保証つきだけど、もう少し地に足がついた感じです。

でもやっぱり似てる。「馬鹿なんじゃないか?」と思うほどの奇想と、SF的なアイディアを現実世界に無理やり適合させる強引さ、そしてラストの「なんか分からんけど、やったるぜ!」という破れかぶれのカタルシス。

僕がたまたま山田正紀に夢中だった十代を過ごしただけで、同じような(壮大バカ大真面目)SFは、過去いろいろあったのかも知れない。

では逆に『三体』が「あの○○が帰ってきましたよ」以外に、独自のものとして提示しているものは何か。ヴァーチャル・リアリティ?ナノマテリアル?そういう小道具は比較的どうでもいい。「現代」「中国」「SF」として『三体』が提示したものは、二つある。

一つは、多くの読者が賛同してくれるのではないかと思う。『三体』が現代的な理由のひとつは、今まで(とくにSFの形では)知られて来なかった中国社会の姿を、ベールを上げて見せていることだ。ちょうど、ソ連を舞台にしたミステリ『チャイルド44』が、看板としては「ソ連で起きた連続少年殺人事件!サイコパス!?怖い!」だったのが、中身は「事件を捜査する主人公の、家庭生活にまで入りこんでくるソ連の監視社会!怖い!」だったように

(トム・ハーディ、ノオミ・ラパス、ゲイリー・オールドマンと個人的に好きな役者が揃った映画も好かった)

『三体』が晒すのは、知識人が迫害された文化大革命の傷の深さと、その傷を癒やさぬままに敷かれた現代中国のハイテク監視体制の閉塞感だ。それを味わうだけでも、『三体』には小説としての楽しみがある。

では『三体』が(たとえば1980年代の諸作にはない)現代SFとして提示している、もうひとつの独自性とは何か。

それは同作が、はからずも、2010年代の世界を席巻している「反知性」「反理性」の暴風を暗示していることだ。

「はからずも」と書いたのは、それが作者・劉慈欣の属する中国を苦悶させているようには、(少なくとも日本からは)あまり見えないからだ。

『三体』は、無学な少年兵たちによって知識階級が弾圧され、死に追いやられた、文化大革命の無残な描写から始まる。数十年後の「現在」その呪いは変奏され「もし科学者が、科学法則を信じられなくなったら、どうなると思う?死ぬかな?」という突飛な疑問が、疑問でなくなり、最先端の研究に従事する学者や研究員たちが、次々と死に始める。最終的に宇宙の彼方から(!)人類に届けられる「たった十文字のメッセージ」は、社会問題に意識的な読者には痛撃だろう。それは「はからずも」今の吾々そのものを指しているからだ。

山田正紀は妥当だろう。『チャイルド44』も、まあ分かる。

しかし劉慈欣の『三体』に、ミチコ・カクタニの『真実の終わり』(集英社)をぶつけるのはどうか。異種格闘技というか、手術台の上のミシンとコウモリ傘が過ぎやしないか(この比喩も、20世紀で賞味期限は切れたかも知れないが…)

だが両者は、今年の前半に邦訳が出た話題の書、という以外にも共通点を持っている。『三体』は科学面で、『真実の終わり』は文化面で「何が正しいのかの基準・正しさへの信頼が失なわれたら、吾々はどうなってしまうのか(破滅するしか、ないのではないか)」と問う書物だからだ。

ニューヨーク・タイムズの書評欄で30年以上も健筆をふるい、いわばアメリカ文学の一面を牽引した(という)ミチコ・カクタニが、初めて著した単著は文芸批評ではなかった。ドナルド・トランプを第一走者とするフェイクニュース・フェイクトゥルース時代の到来に警鐘を鳴らし、なぜこうなってしまったかを分析した論考だった。

同書が話題をまいた理由のひとつは、現在のフェイクトゥルースが跋扈する状況を準備したのは、20世紀後半のポストモダン思想だと指摘・糾弾したことだろう。ラカンやデリダ、フーコーなどが槍玉に挙げられているのだ。その是非については、ここでは深追いしない。だが、話をもう少し平らにならして「近代では科学革命をいちはやく成し遂げ、世界の牽引役となった西欧の思想・思考が唯一の理性的なものとして君臨した」→「だが帝国主義・植民地支配の没落とともに、思想面での西欧中心主義は批判され、非西欧など別の立場からの異議申し立てが起きる(これ自体は悪いことではない)」→「ところが、その論理を逆に支配層・保守層が盗み取り、真実は言う者の数だけあるのだとして、理性や知性を破壊しはじめた」と言い替えたらどうか。

それまで圧倒的な強者の立場に居た者が、弱者の異議申し立ての道具と、被害者としての立場を簒奪し「男性差別」「日本へのヘイト」などと言う状況と似ているのかも知れない。でもまあ、これも今は措く。

『三体』と『真実の終わり』を続けざまに読んだのは、まあ偶然なのだけど、かように両者には共通点がある。言うまでもなく、そう思ったのは、同じ危機感をずっと自分が共有しているからだ。

2019年9月の一例を挙げよう。安倍首相との会談を終えたドナルド・トランプ米大統領に、日本の記者が、わが国の首相はどうしたと問うと、トランプが「Just left」と答えた。これを「ただの左翼」「よう、左翼」と解釈し、問うたのが朝日新聞の記者で、アメリカの大統領にも日本のサヨクは見下されていると嗤う言説がネットに飛び交った。

当然、それは違うと指摘された。このleftは左ではなく去るという動詞leaveの分詞形で、Just leftとは「去ったところだ」「もう行ったよ」という意味でしかない。こういう間違い・勘違いは珍しくない。(泊原発を「柏原発」と言ったり、珍しくないほうが問題じゃないか?と思いはするが)

問題は「よう左翼」勢が単に無知というだけでなく「去ったところだ」だという指摘に対しても「ただの左翼という解釈もありえる」と頑なに譲らない論陣(論でも何でもないのだが)を張り続けたことだ。「そもそも」という言葉を首相が「基本的に」という意味で誤用し、誤用を指摘されると「そもそもには基本的にという意味もある」と国語辞典を書き変えるような閣議決定を政府がしたこともあった。

嘘が嘘と判明しても、嘘ではない、嘘でもいいのだと言いはる。南京大虐殺から日本酒の注ぎかたまで、まるで現実を憎むかのようにデマが日々量産される。これは何なのか。

塩がもし、塩としての力(食品に塩味をつける・腐敗を防ぐ)を失くしてしまったら、お前はどうやってお前自身に塩をするのかと福音書は言う。

シェイクスピアの戯曲で、信じていた秩序の崩壊をまのあたりにした王子ハムレットは「世界の関節が外れてしまった」と叫ぶ。

すごく間抜けなたとえで恐縮なのだが、ずっと頭にあるのは(やはり80年代の)ゆうきまさみの漫画『究極超人あ〜る』で悪の博士が開発した「まぬけ時空発生装置」のことだ。そのまんま名称のとおり、周囲の人間を間抜けにしてしまう装置なのだが、これが永田町の国会議事堂か、首相官邸の地下に設置され、2012年このかた、ひそかに作動を続けているのではないか。あるいは都庁の地下かも知れない。でなくてどうして、オリンピックの暑さ対策にアサガオの鉢植えを並べ、涼しさを演出するなんて馬鹿げたことが言えるのか。

…という嘆き(ぼやき)を、少しSF的に言い替えると、ある程度まで人類が文化や文明を発達させると、何かトリガーが作動して、それ以上は発展せず文明が崩壊するようなメカニズムが、あるのではないかという疑惑になる。

むろん冗談だ。今年はアポロ11号が月に着陸して50年。人類が月に到達したことが、その発展の一つの指標となり、宇宙の彼方の別の知性の行動をうながすとは、SFの定石ではないか…というのは、さらに冗談だ。

けれど「より理知的に・より公正に」と進められたはずの世界把握の改革が、逆に文明の崩壊につながったというミチコ・カクタニの論考を読んでいると、少なくとも、このサーモスタットのような(アイロンなどが熱を持ちすぎると電源が自動的に切れる)回路を迂回しないと、人類に先はない(かも知れない)という気にもなってくる。文明が発展すると必ず、そういうサーモスタットが発動する仕様ではないにしても、現に今この世界では、バグ(プログラムのミス)としてでも、そんなメカニズムが発動している。

「塩が効力をもたない」時代、事実や理性が、人や社会の行動を律する塩にならない時代の到来そのものは、冗談ではない。

ああ、また狂人か、オオカミ少年が出たと思われるのだろうなあ。だが言わせてもらいたい。

これはたぶん、吾々が、言語の運用法を間違ったために、追い込まれた隘路だ。

小説や映画のように、ここではない世界をフィクションとして幻出させるのでなく。批評や社会運動のように、今とは違う世界を現実に打ち立てようと訴えるのでもなく。事実を偽ることで、この世界を歪んだ欲望のままに書き換える、そうした言語の運用法は、間違っている。

嘘を嘘と、デマをデマと、デタラメをデタラメと正せないことで、社会は崩壊しうる。

二冊のかけ離れた本は、それぞれの距離感で、同じ危機を描いているのだと思う。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1911

1905→

記事一覧(+検索)

ホーム

|