| 記事:2020年1月 |

←2002

1912→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

あけましておめでとうございます。(2020.01.01)

Web書道.comで作成した画像を編集・加工しました…

Web書道.comで作成した画像を編集・加工しました…ポーランドで生まれ、イギリスで亡くなったジグムント・バウマン(1925〜2016)という社会学者が『リキッド・モダニティを読み解く』(ちくま文庫)というコラム集で書いています。「新年に祝うものは希望である」と。

これがほしい、あれを叶えたいではなく。

「今度こそ(中略)希望が挫折したり、砕かれたりしませんように、

決意が希望を見捨てず、途中で萎えたり、停滞したり、活力を失ったり、過去の希望や決意と同じ道をたどりませんように……。

毎年新年に祝うのは希望の再生なのである」

イギリスでは願いというより、決意をあらたにするらしい。悪い習慣を断ち、良い習慣を身につける。大事にすべき人を大事にする。具体的な方策は人それぞれでも、要は心を入れ替え、真人間になる。今年こそ、今年こそ…そうした異郷の風習を、たぶんバウマン先生は少し皮肉に、けれど慈しんでいたのだろう。

…新年に神社で手を合わせ、思いつくことがない時は、岡倉天心の『茶の本』に出てきた「慈悲と節倹と謙遜」というフレーズ(順番は違ったかも知れません)を唱えるのですが、またソレで行くにせよ、もう少し気の利いたことを思いつくにせよ、今年は「この新年の願いが、くじけませんように」と付け加えてみるのも良いかもと思った次第。皆様の願いもまた、叶いますよう。

2019年の三冊(2020.01.05)

と言いつつ、2019年に出た本は一冊しかない。すでに紹介した本の蒸し返しもあります。まんがも一冊。互いに関連しないし、方向性も濃度も違う。三冊の内どれか気に入れば他も…は逆に保証しかねますけど、どれか気になるのがあれば。1)温又柔『台湾生まれ、日本語育ち』(白水社Uブックス) すまん、親本は2015年です…

文筆家としても鳴らした漫画家の吉野朔実さんが、かつてこんなことを書かれていた。

夜中のTVでやっていた政府広報。こんなコピーでした。

「外国人だから、身体障害者だから、差別地区出身者だから、女だから、子供だからといって差別をするのはやめましょう」

私は、自分が差別されているなんて、それまで知りませんでした。

これによると、差別されていないのは、

「日本国籍のある差別地区出身者ではない健常な成年男子のみ」

ということになります。

自ずと、差別をしているのはこの人達なのだと解ります。

(『眠れない夜には星を数えて』大和書房)

日本国籍を有すること。一応まあ健康であること。ヤマトンチュであり、シャモであり、もしかしたら東洋鬼や日本鬼子でもありうること。選挙権を有する大人であること。そして男性であること。多くの局面で己が強者・マジョリティであり、寝返りを打てばネズミをつぶしてしまう象になりうること、その加害性に無頓着ではいられない。

タイトルどおり「台湾生まれ、日本語育ち」という経歴をもつ著者の思いを、簡単に「国籍や育ちなど関係なく、誰でも感情移入できる普遍的なものだ」とマジョリティが言うことは、場合によっては詐取や簒奪・強奪になりうる。

と前置きしたうえでなお、このエッセイが放つメッセージは感動的だ。マジョリティかマイノリティかに関係なく(と、ああ、簒奪したくなってしまう)人は自分になる・自分であるためには、自分だけの言葉を発見し、獲得し、確立しなければならない。レッド・ツェッペリンの「天国への階段」が、たった一つの「その音」を見つけられれば、すべての迷いが晴れ、吾々はあの「階段」にたどり着けるだろう(でもって、その音を奏でるのは俺たちだ)と謳ったように(そういう歌詞なんですよ)、「その言葉」を見つけた喜びを著者は歌う。

書き終えた瞬間、読まれたいという欲望が、書きたいという衝動を、はっきり上回った(強調は原文の傍点に基づく)

日本人以外の出自を持ちながら日本語での表現を追究しつづけた先達・李良枝を卒論のテーマに選んだ著者は「あなたは李良枝をとおして自分自身を語ろうとしているに過ぎない」と注意される。それを踏まえて、著者は言う。

ひょっとしたら、いつかだれかが、わたしの小説をとおして、彼自身について、彼女自身について、語らずにはいられなくなるかもしれない?

それを夢想するとき、わたしは狂おしいほど、すがすがしい。(こちらの強調は引用者)

ところがページを繰ると、この著者が「台湾生まれ、日本育ち」であり続けるために、自ら発することを望まぬ言葉を求められる。要は行政上の申請書類というやつだ。制度ともシステムとも、国家とも「日本」とも呼ばれるものに強いられた「言葉」を著者は呑み込めず、タオルを投げるように他者に委ねる。先のページで歌われた喜びが高らかなだけ、この落差は強烈だ。

著者の感受性と、著者の立場だから気づき得た、この「自分のものでない言葉の強制」は、けれど著者だけのものではないだろう。「自身をこのように語れ」と望まぬ言葉を強要されるとき、人は誰でも「マジョリティかマイノリティかに関係なく」と自称しうる、被抑圧者の立場になる。被抑圧者であり抵抗者・「狂おしいほど」に自分でありたいと望む、一個の個人に。

2)シモーヌ・ヴェイユ『ギリシアの泉』(みすず書房) こちらに至っては70年前の文章だ…

こちらについては、すでに昨年3月の日記(こちら)で書いてるので割愛いたしますが…

まあ三冊選ぶなら、この本も(だろう)と昨年のうちにボンヤリと決めていて、年が明け、1月3日。トランプ大統領の命令下、イランの有力者ソレイマニ司令官が爆撃で殺害され、イギリスほか世界中のTwitterのトレンドには「第三次世界大戦」という言葉が並んだ。

(バグダッドは殺害の場。「コーチェラ」だけは無関係な、ロック・フェスティバルの会場だ)

「いつでも人間というものは不在の敵よりはるかに強い 出発のときは、かれらの心は軽やかである」

戦場に向かう男たちの、古代ギリシャから第二次世界大戦まで変わらない軽率さと死を前にした無力。そして、そんな軽率さすら許されず奴隷として踏み台にされる、さらに弱い女性たち。ヴェイユが透徹した目で見透かしたこと・白くなめらかな石に鉄筆で刻むように書いた言葉は、戦場へと駆り立てられる者たち・送り込む者たちに届くことがあるのだろうか。

世界じゅうのTwitterが「World War III」のハッシュタグで埋め尽くされているころ、日本のトレンドだけは、テレビの正月特番の話題で埋め尽くされていた。昨年末のうちに国会をとおさず、政府が閣議だけで決めた海上自衛隊の中東派遣は「盟友」トランプの、この暴挙のあとでも強行されるのだろうか。

いつまで、こんなことを許し続けるつもりなのか。取り返しがつかなくなるまでか。

3)こめり『月にむら雲、花にあらし』(Jパブリッシング)

これはどうにか昨年の本。最近ますます漫画を読まないようになった+BLには、それこそ傑作や力作が山ほどあるのかも知れないけれど、たまたま(縁あってと言え)手にしたコレが好かったので。

第一話に相当する部分が著者のTwitterで公開されていて(→こちら。「十年来の親友にまた告られた話」)読んだら好ましく、即座に単行本を購入。

京都の若き日本画家という(関東の庶民には)夢物語に近い設定、でも美大生が就職は出来そうになくて才能を頼みにどうにか絵画で食っていきたい的な生活感の取り合わせが面白い。登場人物みんな京言葉で、んー、やはり憧れの気持ちが勝るか。

BLに登場する女性キャラの、言うたら「待遇が良い」と何か嬉しくなるみたいで、本作は「ばあちゃん」「画廊の尚子さん」とも良キャラでした。なんか酸いも甘いも嚼み分けた女性たちが、いちばん年若の男子カップルを「よしよし」と雑にかわいがってる感は、BLを愛でる女性(あるいは男性でも)をメタ的に表してるのかも。

もっと激しく読む者の気持ちを上下させ、かきむしり、打ちのめす作品もフィクションならあるのだろうけど。もっと難しい世界の深奥を考えさせたり、社会の不均等をこれと指差し義憤をうながす書もあるのだろうけど。そうでなく枕元に置いておける本もほしい。そしてそういう逃避ともいえる本も、できれば誰かを踏みつけないもの、そしてやっぱり少し上の感性が行き来してる世界を垣間見させてくれるものがいい。2019年の自分には、これが「いい塩梅」の一冊でした。

2020年は積ん読から片づけていく、そして年の後半はブローデルの大著『地中海』が解禁となる(条件を課していた)予定。

ウソは射程距離が短い〜佐藤亜紀『掠奪美術館』(2020.01.12)

2020年初春。ネット上に「ソクラテスの箴言」を称する流言が広まった。おおよそ、こんな内容だ。「ソクラテスの『無知は罪なり』という言葉はよく知られていますが、その続きはあまり知られていません。『知は空虚なり』『英知あるもの英雄なり』と続くのです」

「Aはよく知られていますが、実はB・Cなのです」と称しつつ最初のAもウソッパチというのは騙しのテクニックとして興味深いので、元の流言の口調をなるべく再現したけれど、要は「無知は罪なり・知は空虚なり・英知あるもの英雄なり」…この文言を「ソクラテスはこんなこと言いそうにない」あるいは「言葉の古さ新しさがチグハグで何か不自然」と直感できないのは、ちょっと危うい気がする。教育や教養・一般常識・良識といったものの敗北ではないか。

これはソクラテス当人ではなく、悪名高い新興宗教の教祖が「ソクラテスの霊言」として言ったものだ、という話も、どうやらデマであるらしい(英知あるもの…あたり、いかにも言いそうですよね)。またソクラテスが「無知は罪」だと言ったと、キェルケゴールが書いてるそうなとか、いろいろ尾ヒレはつくのだけど省略。

返す返すもフェイク・トゥルース、デマと捏造の現代である。自分だって時おり引っかかる。いちばん最近だと「スーパーの野菜売り場が柚子に『冬至のゆず湯にどうぞ』と札をつけたら、食料品でなくなり軽減税率が適用されないので、消費税8%で売ったら即しょっぴいてやろうと国税局が網を張っている」という流言に、コロッと騙されました。実際には8%でお咎めはなかったらしい。もっと単純に「シーズーは鳩」とか、なんでそんなの一瞬でも信じちゃうかなあ!?というネタがあるのですが、それも後回し。

封建社会だったころ「妻は夫の三歩後ろを歩け」と言われたのは、男尊女卑ではなく、サムライはいつ敵襲を受けるか分からないので妻を守るため後ろにかばったのだ、なる風説を見かけたことがある。後世(つまり21世紀の現在)になって作られたウソの解釈と評されていたように思う。数年前「黒猫が目の前を横切ると不吉」なのは、福をもたらす黒猫が自分を素通りしてしまうので不幸なのだ、という風説が急に現れたこともあった。生まれて数十年、聞いたこともなかった説が突然に広まりだしたので、あれも近年の捏造ではないかと疑っている。

江戸しぐさだの、宴会での作法だの。これに「ソクラテスの箴言」を加えてもいいだろう。こうした歴史捏造系のデマ・虚言には、なんとなく「あ、ウソっぽい」と感じられる特性がある。理に落ち「すぎる」のだ。妙に功利的。現在の価値観に不自然にフィットしており、現在の誰かに都合がいい…

「昔からの言い伝え・昔の人が言ってることだから、現在の吾々から見たら少し世界が違う」感じ、が、しない。むしろ現代的な価値観から逆算したことが透けて見える。なんというか、今に媚びている。

そんな風に思うのは、フェン・メーヘレンの逸話のせいだろう。

ファン・メーヘレンは20世紀オランダの贋作画家である。フェルメール風の絵を自分で描いて「未発表作品が見つかりました」と称し、ナチスの高官に売っていた。これが戦後、売国的な所業として告発され「いいや、むしろ贋作でナチを騙してやったのだ」と無罪を主張するため、裁判の場で「フェルメールの新作」を描いてみせ、周囲はびっくり仰天という、なんとも言えない話が残っている。

この「世紀の贋作」はインターネットでも、たとえば

・ナチスをだました男、メーヘレンが描いた"フェルメールの贋作"全11点【画像集】(ハフィントン・ポスト)

あたりで閲覧できるのだが、皮肉なことに「これはナチも裁判所も騙されて仕方ない」という感慨は湧きにくい。むしろ、何でこれで騙せたのだろうと不思議になるのだ。ソクラテスはこんなこと言いそうにない。これではどうにもフェルメールらしくない。

その謎を解くカギとなるのが、佐藤亜紀『掠奪美術館』(1995)の指摘だ。美を解さぬ公衆にはもったいない・掠奪して秘蔵したいくらいだと、偏愛する絵画への思い入れを語り尽くしたエッセイ集で、著者はメーヘレンの限界をこう刳り出す。

「彼ら(贋作者)が知っているのは(中略)彼らの時代におけるフェルメールであり、レンブラントであり、レオナルドだ。(中略)

贋作は、時間の経過につれて次第に、真作に対して人々が抱くイメージからずれていく。(中略)

概ねの真作はこのイメージの変化を受けとめるだけの柔軟さを備えている。(中略)

我々の見るフェルメールは、僅か半世紀で、それだけ変わったのだ」

20世紀中盤には20世紀中盤のフェルメール像があり、同じ時代の子だったメーヘレンの贋作は、そのフェルメール像に忠実だったからこそ、玄人までも騙し得た。けれど時間の経過で日の差す角度が変わるように、吾々が同じフェルメールに求める「らしさ」も変わる。真作は真作のままだが、贋作はなぜこれが信じられたのかと思うほど「らしくなさ」を晒してしまう。

そう分析したうえで、佐藤氏は「そもそも真贋なぞどうでもいい」と笑い飛ばす。だがソクラテスの言葉や宴会の作法の真贋が笑い事でないと思う向きには、この逸話はウソを見分ける多少の手がかりになるだろう。

贋物は本物よりも射程距離が短く、(繰り返しになるが)「今」に媚びている。

虚言は、実在の人物や風習を「今」の人々が飲み込みやすいよう、たわめて丸める。本来なら批判されたり、見かたが変わることで乗り越えられたりするべきものを、丸めこんで飲み込ませる。

フェイクの「真実」は、現実とウソなしに向き合った時より、吾々が進める距離を短くし、誰かにとって都合のよい「今」に吾々を閉じ込める。贋作の絵画は、それ自体が古びるが、過去の捏造は吾々のほうを固陋にし、未来を奪う。

昨年末、NHKの紅白歌合戦で、往年の名歌手の特徴をAIとCGで再現したものが、番組の目玉として「登場」していた。「新曲」を披露し、なんだか「令和の皆も頑張って生きてね」みたいなメッセージを最後に発したのを観た。それは故人のイメージを「今」に都合よく加工した創作で、悪くいえば捏造・デマや虚言と同類に思えた。むろん、スターの、まして舞台上の発言など、当人も含めてるとはいえ多数の人間が関わって練り上げた「作品」だろう。それでも、当人が不在の「作品」まで受け容れ、感動すらしてしまうのは、これもまた「ちょっと危うく」ないだろうか。

…などと述べたところで、かく言う自分がどれだけ当てにならないか示すため、話を蒸し返す。十年以上前だと思う。エイプリルフールに「吾々がイヌと思って接している動物は、イヌという一つの種ではない」という記事を読んだ。哺乳動物であるイルカが、海での生活に適応した結果、魚のようなシルエットになる。これを「収斂進化」と呼ぶ。イヌと呼ばれる一群も、この収斂進化で似た容姿となった多様な種の集合体であって、と記事は書いていた。いわく、吾々がチャウチャウ犬と思っている動物は、実際には齧歯類の一種である。シーズーに至っては、鳩の仲間であると。

信じられないことだが、一瞬は信じた。これは、時代性がどうとか無関係な、また別の「思考の空隙を突かれた」みたいな話だと思うのですが…まあふつうは一瞬でも信じませんよね。どうかしていましたと言いたいところだけれど、わりとオールウェイズどうかしてるんだよなあ。

「何か変なんじゃないの、とでも尋ねようものなら、即座に、甘い、という返事が帰ってくる。

彼らにとっては今現在のやり方、今現在の世界観以外は全て、甘い、のである。(略)

それがリアリズムというものなのだろう。(略)

だが時々、私は本気で心配になることがある―

―例えば二十年先がどうなるのかを、彼らはまるで考えてないのではないか」

『掠奪美術館』この日記のため四半世紀ぶりに読み返したけど、やー、改めて面白かった。とくにダヴィッドが描いたナポレオンの「男であることの病」を論じた一章は、かつて身も蓋もなさにゲラゲラ笑ったものが、四半世紀後の今となっては現実が追いつきすぎて笑えないという…

方法論へのいざない〜秋田麻早子『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』(2020.01.19)

★美術的なものに関心も憧れもあるが、今ひとつ鑑賞の仕方が分からない★自分が好きな絵の「好き」に自信がない

★美術館や展覧会を心から楽しめてる気がしない

★他人のがじっくり展示を観てる気がする。自分も滞在時間を伸ばしたい

…こんな悩みを、ひそかに抱えている人はいませんか?だとしたら、あなたに必要なのは「自分自身がほしいものを真っ直ぐに欲するのではなく、他人がほしがってるものを真似して欲しがる」近代人・現代人の病を見据えたルネ・ジラールの著作かも知れません。他人をモノサシにして「滞在時間の長さで負けた…」などとクヨクヨするのは止めましょう…というのは、まあ冗談なのですが

冗談だからな…本当に買われても困る値段だぞ…

ぶっちゃけ、上にあげた「症状」は全て僕自身のもので、上記のとおり「虚栄心が強すぎ」と診断する方法もあるけれど★より深く絵画を楽しみたい★作品からもっと学び、感得できることがありそうな気がする、という方向で打開を計ることも出来るだろう。

別の言いかたをすると★今まで「多くの作品に接することで、おのずと見かたが熟成されていく」自己流に頼ってきたので、キチンとした見かたを体系的に学んでいない―という自信のなさがある。アマチュアリズムというのだろうか。創作のしかた、本の読みかた、映画の見かた、料理に掃除、およそ人生の万事において「とにかく触ってみれば分かる」で済ませてきたので、逆に自分のやりかたに常に自信がない。四角い部屋を丸く掃いてるような不全感が、つねにつきまとう。

書店や図書館に足を運べば「絵画の見かた」「西洋絵画が分かる」みたいな本は少なくない。それら全てに目を通したわけではないが、本当に分かるの?と不信の目で見てしまう。この絵はココが見どころ・この絵は実はこう見るべきで…と説かれても、それは「回答」なので、自分が別の絵を「解く」ことは出来なそうに思えてしまう。

秋田麻早子『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』は問題の「解きかた」に重点を置いた、かなり良い感じの本でした。読むと自分の視覚に「絵画アイ」が搭載されたような錯覚を味わえる。実際、読みながら時々目線を上げると、絵画じゃなくて周りの風景に線が引かれて見えて困った(笑)

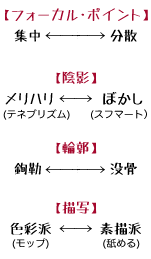

本書が駆使するのは、まさに絵の中に(脳内で)線を引くなどして、構図の巧みさを読み取る方法論。まず絵には鑑賞者の視線を一番に引きつけたい「フォーカルポイント」があるという。中世ならイエスや聖人。近代なら、まあそれなりに。絵の中心は目を引く。大きな対象も。暗い中の明るい箇所や、明るい中の暗い箇所。人の顔も目を引く。

この基礎から著者は、絵画の技術と技術史を詳らかにする。それまで絵の中心に置かれていたフォーカルポイント(聖者)を絵の片側に振り、反対側の群衆とバランスを取る手法を確立したティツィアーノ。さらに画面の脇・しかも奥に小さく描かれた聖者でも、闇の中の光という明暗差で視線を誘導する技法はティントレット。逆にコントラストを下げることで、人々の中のイエスを親しみやすい存在として描いたレンブラント。

バランスを取るにはシーソーと同じ力学的原理がとか。二つのフォーカルポイントが同等のバランスで釣り合う絵画では(天地創造の神とアダムや、向き合ってトランプをする二人とか)では両者をつなげる結び目(神とアダムの触れる指、トランプの札)が重要とか。さまざまな技法を紹介しつつ、著者は「絵画の歴史はフォーカルポイントの集中と分散の繰り返し(でもある)」と結論づける。こう考えると絵画を前に「フォーカルポイントはどこだ?見つからない!」ではなく「んーこの絵は分散型か」と思えるだろう。一点を刺すピンではなく、度合いを測るモノサシが手に入るのだ。

バランスを取るにはシーソーと同じ力学的原理がとか。二つのフォーカルポイントが同等のバランスで釣り合う絵画では(天地創造の神とアダムや、向き合ってトランプをする二人とか)では両者をつなげる結び目(神とアダムの触れる指、トランプの札)が重要とか。さまざまな技法を紹介しつつ、著者は「絵画の歴史はフォーカルポイントの集中と分散の繰り返し(でもある)」と結論づける。こう考えると絵画を前に「フォーカルポイントはどこだ?見つからない!」ではなく「んーこの絵は分散型か」と思えるだろう。一点を刺すピンではなく、度合いを測るモノサシが手に入るのだ。同様に、絵の輪郭やコントラストも「シャープ」と「ぼかし」の反復運動として捉えられる。陰影にメリハリをつけるのはテネブリズム(代表的な作家はカラヴァッジォ)→グラデーションをつけてぼかすスフマート(ダ・ヴィンチ)が主導権を握るが→ゴーギャンの時代に日本の影響で復活・クロワゾニスムと呼ばれたという。その日本では輪郭を描く絵画を鉤勒(こうろく)・描かないものを没骨(もっこつ)と呼び、明治時代に没骨で描いた横山大観などは「朦朧派」と揶揄されたとか。

色彩派(カラリスト)の代表は、モップで描いたと揶揄されたドラクロワ。対するデゼーニョ派(素描派)のアングルは画面を「舐めて」描いたと言われる。両者を組み合わせると、周囲は荒く描き、重要な部分を丁寧に描いて「フォーカルポイント」を強調する技法になる。本書ではサージェントが挙げられているが、個人的に思い出したのはフェルメール。といった具合に応用が効く。色彩=絵の具の歴史なども面白いのだが、ぜんぶ紹介しても仕方ないので先を急ぐと―

本書の魅力は、この絵の魅力はこうなんですよという「回答」でなく、それを導く「解きかた」に主眼を置いてる点、というのは先にも書いた。その「解きかた」も、個々の要素がバラバラな「点」ではなく、二項対立の往復運動という「スケール」として把握できること。これは今、述べたばかり。

そして、絵画はこのように技法や構造を理詰めで観て(も)良いのだ、という著者の確信が、本書の強みだと思う。

「解剖学的正確さより構成の見事さのほうが優先される」

「大抵の人は構図が立派なら多少の歪みには気づかないものです」

「ルネサンスの巨匠は、画面に一定の秩序を保ったままで、なおかつ自然な表現をする、二つの目標を同時に叶えた」

アートは爆発や衝動かも知れないが、それを鑑賞者に見せるための構図や秩序・技法は存外まじめに踏襲されているものなのだ―そう考えることで、少なくとも、美術館での滞在時間は伸びるだろう。

「重箱の隅をつつくのは褒められた行為ではありませんが、絵の場合つついてもかまいません。

巨匠はぬかりがないので、つつかれても(中略)困らないのです」

…読めば実践したくなるもの。展覧会に出向くのは年に数回あるかないか、なのですが、東京都現代美術館でダムタイプ展を観てきました。機材がガチャガチャ言う現代アートで西洋絵画を観る技術が役に立つわけない、と思いきや

・ダムタイプ|アクション+リフレクション(東京都現代美術館・2/16まで)

テクノロジーと、人間の性や身体性の対立や軋みを主題にしたと思われる作品群も「ここで冷たいシステムで割り切れない人間らしさを滲出させるためにも、システムの側のリズムや反復はキッチリ作り込まれて、しょうじき快感だな」と感じさせられたりして、応用が効く(という錯覚?)を愉しみました。技法はカッチリ、いっそ技法だと感じさせないレベルまで作り込んで、そのうえに人間性を滲み出させる。創作にも応用できそうです。

ちなみに本書を読んで最初に思ったのは「これの神社仏閣や、城郭編がほしい」でした。仏像なども、かなあ。そうゆう意味では哲学なんかも○○論と△△論の往復運動で捉えられそうな気がするし…つくづく自分は体系的な思考を知らない、よく今まで生きてこれたものだと、逆に面白かったりもするのですが。

無法と分断〜入管について(前編)(2020.01.26)

【入管=入国管理局が不法滞在者として収容している多くの外国人にたいして、虐待といえる非人道的な扱いを続けている問題について、自分自身が第三者として見聞きしたことと、政治思想の本などで読んだことを、わりとチグハグに往復させる、ちょっと特異なアプローチを試みています。きちんと基礎から把握するには、それに相応しい記事や文章を参照してください】1.

もう一年近く前になる。2019年3月。18きっぷで東北をめぐる小旅行の最終日。仙台から普通列車で6時間かけ東京に戻り、巣鴨の台湾料理屋で夕食を済ませた頃だった。「品川の東京入国管理局に収容されているクルド人男性の体調が急変し、病院への搬送を求めているが入管側が拒否している、可能な人は救援アピールのため入管前に来てほしい」という呼びかけがTwitterで発せられたのをスマホで読んだ。

後述するが入管問題に前から関心があり、中の人が外の友人や家族と連絡をとるためのテレホンカードを支援したり、街頭や入管前でのスタンディングなどに参加していた経緯があった。「それに、せっかく乗り放題の切符があるのだし」という小物っぽい理由で品川へ。19時半。倉庫街の周囲にビルの明かりもなく、真っ暗な東京入管前に到着。外の家族が呼んだ救急車が真ん前の車道に横づけになりスタンバっているのに、入管のガラス扉は閉じられたまま。寒気がした。

自分のような日本人(在日朝鮮人のかたもいらした)と、当事者の家族や友人と思しきクルド人が半々だろうか、数十人。家族が救急隊員に事情を説明し、警察官とともに中に入るが、押し問答のすえ救急車は誰も乗せないまま帰されてしまう。独特なアクセントの日本語で入管職員に詰めよるクルドの人たち。体力が限界で、自分は21時に現場を離れ横浜に戻ったが、その後もういちど救急車が来て、ふたたび門前払いされたという。当日の経緯は、次の記事などに詳しい。当夜、収容者の容態の急変に対応できる医療関係者は、入管の中にはいなかった。

・東京入管、救急搬送必要な収容者を迎えに来た救急車を追い返す異常事態(選挙ウォッチャーちだい/ハーパー・ビジネス・オンライン)

2.

フーコーやドゥルーズと(大体)同時代人だが、今では忘れられた感の強いフランスの哲学者アンドレ・グリュックスマンが、その著書で、こんなことを書いている。

「近代工業は階段の下(略)最も脱知性化された労働のなかに(略)最も知力ある労働者を置く(略)

その労働者はだいたいは複数の国語を話し、いくつもの国のことを知り、

いくつもの歴史的時代の経験者であり(略)

彼を取り巻いている者たちが知らない共同体や連帯への感覚を持ち合わせている。

つまり移民のことである」(『思想の首領たち』原著1977年)

「移民」「外国人労働者」という言葉で個人的に連想するのは、2011年3月12日つまり東日本大震災の翌日の晩に、節電で暗くなった横浜駅の構内コンビニで、レジに立っていた片仮名の名前が名札に書かれた男性店員のことだ。トイレットペーパーの買い占めだの、それを冷笑する人だの、首都圏で多くの人々がエゴを剥き出しにする中(むろん立派な人々もいただろうが、自身はのうのうと贅沢な暮らしを享受しつつ地震や津波を「天罰」とうそぶいた当時の都知事など、今でも許しがたい)遠い異国まで来て天災に見舞われ、すぐさま帰国することも覚束ない人たちは、どんな気持ちで働いていたのだろう。

入管に収容された人たちの中には、数ヶ国語を自由にしながら宗教的な理由で帰国もできず、理不尽な拘束に耐えるしかない人もいる。思わずニヤリとさせられる、ユーモラスな絵心の主もいる(後述の記事を参照)。むろん、教養や才能のある人たちだから不当に扱うな、というのではない。自国を離れ、別の国に生活を移すだけでも、吾々の多くが自身に起こると想像すらできない体験を彼ら彼女らはしてきたとも言えるが、それだから、というのではない。ただ移民や外国人労働者・入管の収容者たちには(吾々ひとりひとりがそうであるように)各々の経歴も人格もあり、にもかかわらず吾々はその人格性を剥奪し「最も脱知性化された」者たちとして遇していないか、という問題がある。

3.

平成30年(2018年)、吾が国での難民認定申請者数は10,493人(前年に比べ9,136人(約47%)減少)。

難民認定手続の結果、在留が認められた外国人は82人。

(「平成30年における難民認定者数等について」法務省・入国管理局)

4.

移民から人格や個性を剥奪し、異物として遇する吾が国の「受容」(受容してないわけだが)のありかたを、最も極端な形で示しているのが、不法滞在者を収容している入管=入国管理局だ。

全国の入管が収容する外国人は1200名余り。劣悪な環境下で病死や自殺が相次ぎ、抗議のためのハンストが100名単位で行なわれている。

とくに非人道性が指摘されているのは仮放免の制度だ。申請しても許可されるかの判定が通達される時期が不明で、却下されれば三ヶ月間は再申請も出来ない。仮放免中は就労が許されず、多額の保証金とともに経済的な負担となる。最近ではハンストで生命の危機に瀕した収容者を仮放免し、二週間後に期間の延長申請に来た者を認めず、そのまま再収容する、罰か見せしめのような対応が常態化している。

入管行政の諸問題は、たとえば次の記事などに詳しい。先にふれた「思わずニヤリとさせられる、ユーモラスな絵心」のイラストを見れば「不法滞在者」のイメージもだいぶ変わるのではないか。

・長期収容、自殺未遂、餓死...問題続出の背景に何がある? 18年勤めた元職員が語る「入管」の闇(樫田秀樹/週プレNEWS)

注目すべきは、記事中の次の指摘だ。

「入管の問題は3つ。

一つは基準がないこと。これをやれば収容、これをクリアすれば仮放免といった基準がない。

二つ目が、許可・不許可の判断プロセスが不透明。

三つ目が、収容に裁判所など外部が関わらないこと。

だから、入管は自らの裁量だけで長期収容ができる」

入管行政のこうした恣意性は、実はずっと前から学術的に裏づけられ、いわば予言されていた。本サイトで前にも取り上げた著作『自由を耐え忍ぶ』(2004年)でテッサ・モーリス-スズキは次のように述べている。

「一般に国民国家は、越境できる者とできない者を分類するある程度の指針となる法規を持っている。

しかし、個々にどのように法規が適用されるかを決定するのは出入国管理所の現場の係官である。

最も民主的と呼ばれる社会においても、出入国管理官の権力は恣意的であり、絶対的だ」

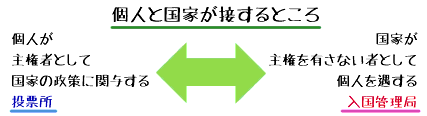

モーリス-スズキは個人と国家が遭遇する、二つの両極端な場所を挙げる。一方に市民が主権者として国家の方策に関与する「民主主義の聖地」としての投票所。その対極にあるのが「国家が非市民に対処する」出入国管理所だ。後者は権力が恣意的に行使されるワイルドゾーンであり、そこでは「移民が法を破壊しているのではなく、法が移民を破壊している」(ヘルナンド・デ・ソト)。

法が恣意的な運用で有名無実化されている現場は、他にもあるじゃないか。そう思われるかも知れない。労基法を無視したブラック企業や、生活保護を求める困窮者の「水際作戦」での拒絶、それから……そのとおりなのだ。というか、だからこそ。入管は、吾々の国や社会が国民・市民でない者をどう遇するか、国民・市民としての属性が剥奪されたとき吾々がどう遇されるかのモデル・雛型ではないか。

そういう、いわば理論からのアプローチで、僕の場合は入管問題に関心をもつようになった。変わり種で、少し異端かも知れないという居心地の悪さを感じながら。(来月の後編につづく)

本サイト・2017年1月の日記で取り上げています。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2002

1912→

記事一覧(+検索)

ホーム

|