| 記事:2020年10月 |

←2011

2009→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

愛と恐怖と公正と〜『瞳の奥の秘密』『シークレット・アイズ』(2020.10.04)

ジュリア・ロバーツが『瞳の奥の秘密』のハリウッド版リメイクに出演する…と、ホームレスの自立支援雑誌『ビッグイシュー』のインタビューで知ったのは、ついこないだ(昨年くらい?)と思っていた。実際には記事は2016年のもので、すでに4年が経過していたのだった。恐ろしきかな、人生!

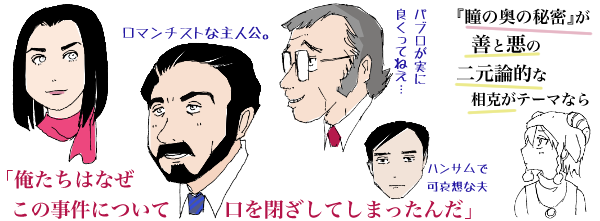

『瞳の奥の秘密』で経過するのは、25年という歳月だ。ファン・ホセ・カンパネラ監督。2009年のアルゼンチン映画。

物語は1974年にブエノスアイレスで起きたレイプ殺人事件の顛末と、それに関わった人々の25年後を描く。むごたらしい事件を前に(実はゆったり落ち着いた全体の雰囲気とは対照的に、冒頭の犯行シーンがあまりに生々しく注意が必要)義憤にかられる主人公ベンハミン(リカルド・ダリン)。彼は裁判所の下級官吏だ。警察ではなく彼や同僚が事件にのめりこんでいくのが見慣れない設定で、これも様々な国の映画を観て得られる愉しみかも知れない。

忖度を知らず同僚も判事も敵にまわすベンの、味方となるのは二人。エリートとして赴任してきた女性上司のイレーネ(ソレダ・ビジャミル)。酒に溺れる年上の部下パブロ(ギレルモ・フランチェラ)と、気を揉むベンのコンビネーションは先月の日記で取り上げた『追龍』のロックとピギーを思わせる。というか、よくは知らないが「十津川警部と亀さん」もこんな感じなのだろうか。

移民労働者を適当に犯人にでっちあげようとした同僚を左遷させたベンだが、事件は暗礁に乗り上げ一年。妻を殺した男を探し続ける夫モラレス(パブロ・ラゴ)の姿に打たれたベンは再び奮起、パブロやイレーネの協力で犯人確保にこぎつける。しかしなんと左遷させた同僚が報復のためコネを利用、大統領の後ろ盾を与え犯人を釈放してしまう。逆にならず者に命を狙われるようになったベンハミンは、ブエノスアイレスを追い立てられ…

25年後、失意を抱えたまま定年退職となったベンハミンは心残りだった事件の足跡をたどるうち、衝撃の結末に至る。そしてもう一つの心残りだった、自ら身の程知らずと諦めていたイレーネへの慕情。キーワードとなるのは冒頭と結末で彼がノートに書きつける、二つの言葉。興を削ぐのでアルゼンチンの公用語であるスペイン語から、英語に移し替えていうとfear(恐怖)とdear(親愛)。それは25年前すでに若いイレーネには似合わない中年男だったベンが内心に抱いていた劣等感・愛への恐れだったのか。

…それとも彼が垣間みた、権力の恐ろしさか。作中の事件と前後して勢力を拡大した軍部が1976年にクーデターを起こし、アルゼンチンは「汚い戦争」と呼ばれる国家テロの時代に突入する。

ビリー・レイ監督によるリメイク『シークレット・アイズ』(2015年)の歳月は、25年から13年間に圧縮されている。原作がアルゼンチンの暗い時代を暗示したように、ハリウッド版の翻案は9.11テロ直後をいわば「アメリカが最も暗かった時代」として選んだ。

大きな変更点がいくつもある。まず、ジュリア・ロバーツは主人公が憧れるエリート検事ではない。そのポジションにいるのはニコール・キッドマン演じるクレア。ロバーツが演じるのは主人公レイ(キウェテル・イジョフォー)の同僚の捜査官ジェスで、殺害されるのは彼女の17歳の娘なのだ。ベン・イレーネ・パブロの三人が正義感と職業倫理で、いわば外部から関わった事件に、母であるジェスも親しい間柄だったレイも当事者として呑み込まれる。二人をそれぞれ突き動かすのは、犯人への憎しみと、「あのとき自分が…していれば」という悔恨だ。

テーマは「内在化」「内面化」かも知れない。犯人が「アンタッチャブル」になる経緯も単純ではない。原作の犯人は捕まってから「逆転ゲーム」で権力の後ろ盾を得たが、『シークレット・アイズ』の犯人は当初から対テロの情報提供者として手が出せない立場にある。テロとの戦いは、当時のアメリカにとって絶対の大義だった。それが偽りだったのではないかと自問されている今でも、9.11で失なわれた人命や傷まで否定されることは許されないのだろう。

善vs悪・法vs無法・正義vs権力との癒着、シンプルな二元論で描くことが許された20世紀のアルゼンチンと違い、21世紀のアメリカは善と悪の単純な腑分けを許さない。悪は自らに内在するもので、正義の行使も悪を含まざるを得ない。言い替えれば『シークレット・アイズ』はアメリカ=権力=国家=正義がその行使の段階で悪を内在させる・正義が暴走したり正義が独善的に振る舞うことは認め、それを糾弾するが、アメリカそのものの善性の否定・自国そのものが悪に乗っ取られ腐敗の帝国と化したと認めることは許さない、のかも知れない。

権力が振りかざすfear(恐怖)に対して、dear(愛)がなす報復の容赦なさは『瞳の奥の秘密』の「見せ場」の一つだったが、そうシンプルに「愛」が勝つことも『シークレット・アイズ』では許されない。まるでfearとdearの相克に、fair(公正さ)が介入するように「それはダメだ」「気持ちは分かるが、それを物語の解決にしてはいけない」と原作を覆す。むしろ、原作において(アルゼンチンの物語として)最も大事だったかも知れないその一点を、(アメリカの物語として)否定するために作られたリメイクとすら思えてくる。確信犯の仕事なのだ。

実際『シークレット・アイズ』の「添削」ぶりは凄まじい。主人公たちを事件の外部から内部の当事者に移し替えたのもそう。権力の後ろ盾を初期設定に移し替えたのもそう。現代パートのドラマを増やし、バランスを取っている。原作で主人公たちが犯人を追い詰めるため利用する、いくつかのアンフェアな行為も削られることなく再現されながら「ほら、アンフェアだから上手くいかなかったんだ」という側面が際立つよう、巧みに翻案されている。主人公が婚約者(のちには夫)のいる女性に寄せる恋心も、原作とは異なる場所に着地して「あーそっちかー」となる。

総じて言うと『シークレット・アイズ』は作家にとってリメイク・翻案・換骨奪胎のお手本となる、模範的な作品だ。原作の緩いところはキビキビと締まり、勢いで押し切った箇所には丁寧な必然性のパッチが当てられている。そのうえで、9.11と言うより、それ以後の自らの行動でアメリカが負った傷や負債を、苦い結末に反映させた一作でもある。結末の変更は議論を呼ぶかも知れないが、原作の容赦ない結末が暗い一つのカタルシスを与えたように、それが(理屈としては内在させながら)表立っては切り捨てたかに見える反面に、キチンと言葉を与えていた。

そして、丁寧に添削された『シークレット・アイズ』を並べることで、『瞳の奥の秘密』の刈りこまれない「情」も際立って見える。これはリメイクの徳と言うべきだろう。

特に際立つのはパブロという敗残者のもつ哀しみと、敗残者だから犯人に肉薄できる哀しい智慧、敗残者なりの正義と主人公への哀しい献身だ。それに『シークレット・アイズ』が現代アメリカの言うなれば恥部=つつけば痛い腹を敢えて掴むように、『瞳の奥の秘密』は自国が最も腐敗していた時代の「恐れ」=恐怖による支配・その恥辱を無情にあばきたてる。その、リメイクに比べると素朴な善悪の二元論は、アルゼンチン(に生きる制作者)が負った恐怖と恥辱の深さをこそ、物語るのかも知れない。

最後にやはり、問わなければならないだろう。『瞳の奥の秘密』と『シークレット・アイズ』、今の日本はどちらに近いだろうかと。前者が「汚い戦争」に前後する時代・後者が9.11後の自国が最も好戦的だった時期を自らの暗部としたように、吾が国にとって最も暗く、恥辱に満ちた腐敗の時代があるとしたら、それは2012年〜2020年・もっと続くかも知れない「今」を置いて他にないだろうと。幸いにも殺人事件ではなかったが、時の権力者=総理大臣と昵懇の間柄だという理由でレイプ犯が不起訴となりおおせたのは(アメリカでもアルゼンチンでもなく)他ならぬこの日本なのだ。

・伊藤詩織さん、TIME誌「世界で最も影響力のある100人」に選ばれる 大坂なおみ選手も(ハフィントン・ポスト)(外部サイトが開きます)

「国体」の憂鬱な正体〜白井聡『永続敗戦論』(2020.10.11)

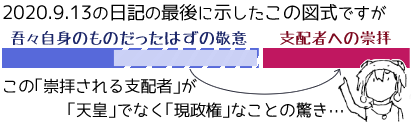

0.「天皇」という媒介なしにこんなに上手く行くとはと、当の本人たちも拍子抜けしているのではないか。先月の日記で最後のカードとして提示した、首相や元首相・現在の内閣を牛耳る与党が「崇拝の対象」に成りおおせた件だ。

専横と「愛されたがり」は前首相の個人的な資質に起因するのではなく、社会構造的なシステムの産物だったのかも知れない。パンケーキ好きで庶民性をアピールしながら、学術会議の人事に介入し記者を隔離して己の優位を誇示する新首相は、前任者の路線を忠実に継承している。

問題は、その前首相や新首相の専横が「総理様に逆らう奴らは売国奴、非国民」と言わんばかりの追従に支えられていることだ。かつて「逆らう者は非国民」と指弾されるほどの権威を持つ者は天皇だけだった。

万世一系の天皇を現人神(あらひとがみ)として頂点に仰ぐ権威主義・国粋思想の体系を「国体」と言った。1945年の敗戦とともに天皇は人間ということになり「国体」は消滅したはずだが、その後も日本の権威の中心は天皇であるという暗黙の了解が(つまり「消滅してなかった国体」が)この国の右翼・保守的な人々の行動原理であり続けた…そう、自分などは理解していた。

だが現状はどうか。もはや「虎の威を借る狐」ではない。靖国参拝やオリンピックのような国威発揚・あるいは「国益」や排外主義といった「愛国者」たちのキーワードと、与党の閣僚たちは天皇という媒介を必要とせずに直結している。

吾々を戦争の泥沼に引きずりこんだ日本のファシズムは、天皇制という日本独自の現象の理解なしには解明できないものではなかったのか。国体と呼ばれるモンスターは天皇という御神体=現人神の求心力と不可分ではなかったのか。

そこで「そうではない、国体の本質は天皇制の護持とは別のところにあるのだ」という指摘に巡り会った。求めよ、さらば与えられん。いや違う。かつて同じ本を読んでいながら、求めていない時には見過ごしていた箇所が、求めたとたん目に飛び込んできたのだ。

1.「国体」の憂鬱な正体

白井聡『永続敗戦論』(2013年/太田出版→2016年/講談社+α文庫)。該当の、国体に関する部分は同書のほぼ最終章に登場する。書物が思索を積み重ね、最後にもっとも大事な結論に逢着すると考えれば、それを見過ごしていたのは「すみません、きちんと読めていませんでした」と告白するに等しい。恥ずかしいことです。

たいそう話題になった本だと記憶している。内容としては戦後の「平和な日本」「民主的な日本」の、戦勝国であるアメリカへの圧倒的な屈従と、アジアに対する敗戦の否認という二重の欺瞞を告発するもの…という要約でよいのだろうか。同書の大半を占める、このテーマについて今回は触れない。収拾がつかなくなる。

3.11や領土問題・核兵器など具体的な項目について加えられた、詳細な考察も同様にスキップする。その物量に圧倒され(再武装や憲法改正に積極的な者だけでなく非核や憲法護持を唱えてきた者も戦後の欺瞞を支えた共犯者なのだという糾弾が耳に痛く、読み進める障害になったことは公正を期すために言っておく必要があるかも知れない)正直かつての自分にはたどり着けなかった最終章に話を進めよう。

1945年、どうして日本は本土決戦を断念し、無条件降伏を選んだか。二発の原子爆弾投下が日本を降伏に踏み切らせたという「物語」は、かなり早い段階で棄却してよいだろう。決定的だったのはソ連の対日宣戦だったという説もある。それを自分は「ソ連にまで参戦されたら、いよいよ勝ち目がない。降伏しよう」程度の意味に(つまりは薄ぼんやりと)考えていたのだが、同書は当時の史料を元に、思いがけない結論を導き出す。

著者が取り上げるのは1945年2月に近衛文麿が敗戦不可避と訴えた、昭和天皇への上奏文だ。

「最も憂うべきは、敗戦よりも、敗戦に伴うて起ることあるべき共産革命に候」

治安維持法・特高警察によって徹底的に叩き潰されたはずの「左翼分子」が国内で潜在的な勢力を増し、軍部や皇族にまで浸透して「我国内外の情勢は、今や共産革命に向かって急速に進行しつつあり」とする近衛の主張を、著者は「一見して異様」とする。たしかにそれは、産業も報道機関も○○人によって支配されている、という陰謀論と同質のパラノイアだ。だが(近衛以外も共有していた)そのパラノイアが、護持しなければならない「国体」の正体を裏側から浮き彫りにする。

次いで白井が援用するのは思想家・河原宏(1928-2012)の論考だ。もし日本が本土決戦に突入したら指揮系統は崩壊し、分断された各部隊は「独自の判断で」戦闘行動を決定せざるを得ない状況が現出しえた。実際には本土決戦が選ばれず、無条件降伏となったことで―河原は言う。

「日本人が国民的に体験しそこなったのは、

各人が自らの命をかけても護るべきものを見いだし、そのために戦うと自主的に決めること、

同様に個人が自己の命をかけても戦わないと自主的に決意することの意味を体験することだった」

ソ連参戦が1945年8月の日本に与えた衝撃は、必ずしも物理的なものではなかったのかも知れない。大急ぎで言えば、ソ連や中国・カンボジアなどで示されたように、共産主義・社会主義もまた、人々の自主性を奪い抑圧し死に至らしめる、巨大なシステムに成りかねない。しかし現実ではなく、幻想の共産主義と、幻想の本土決戦がもたらす国民の自主・自由に「国体」の護持者たちは恐怖した。

それは「国体」の本質が「天皇」とは別だったからだ。ページ的には遡って、そして何重にも引用を重ねて著者は看破する。「端的に言えば犠牲を強いるシステムとしての国体」と。

国家を存続させるため、自らの利益を捨てても国家・社会を護ろうとする国民―を産出するシステム。そのため国民の自由・自主性をパラノイア的に恐れ、敵視するシステム。その依代としての天皇と、逆に敵意の依代としての「サヨク」・(幻想としての)共産主義。そう考えたとき、さまざまなことが―本当にさまざまなことが腑に落ちる。

が、これ以上この文脈で追究すると、白井氏の著書から離れてしまう。離れるのであれば、いっそ白井氏の著書の引用と注釈は一旦ここで打ち切ろう。

2.ネオ・ファッショ

国体の本質は天皇制ではなく「端的に言えば犠牲を強いるシステム」であると白井聡『永続敗戦論』は結論する。

大いに納得できる話だ。だが犠牲を強いられる吾々は、本当に純粋な被害者なのだろうか。

…アメリカのトランプ大統領の(今に始まったわけではない)狼藉ぶりを嘆いていたら「日本はまだマシだよな。天皇には悪事を為す権限がない」と言われたことがある。いや、そもそも今の日本の主権者は天皇じゃなくて国民ですし。それに今の天皇は自ら率先して悪事は為さないかも知れないけれど、内閣の悪事を制止することも(でき)ないよ?と思ったのだが、のちのち考えたのだ。

日本国憲法下の天皇は(口出し出来ないという形で)首相や内閣・国家が為す悪事について免責されている。天皇は日本国民の統合の象徴であって、その地位は主権者たる日本国民の総意に基づく。悪政に口出しできず・したがって免責されている天皇を象徴と仰ぐことで、吾々は何かしら、自分たち自身の政治的不作為を免責しているのではないか。

天皇制を、まさに「犠牲を強いるシステム」の中心として批判する論説は少なくないだろう。逆に皇室の構成員に個人としての人権が認められていないがゆえに、天皇制を批判する声もある。だけれど今、自分が気にかけているのは、天皇をイノセント(無罪)な存在とすることで―それは明治憲法の「神聖ニシテ侵スベカラズ」の「カジュアル版」ではないのか―自分たちの道義的責任も、なんとなく有耶無耶にしてしまう国民の側の狡知だ。

むろんその「利用」は1945年の敗戦まで遡る。一億総ざんげ、なる言葉はあったらしい。だが実際には、昭和天皇が戦争責任を免れたことで、彼を現人神として・「国民の統合の象徴」として仰ぐ日本国民は、自分たちも免罪されたとみなしたのではないか。

同時に浮かぶのは昨年、あいちトリエンナーレの「表現の不自由展」を巡って発せられた言葉だ。天皇の写真が燃やされるというアート作品について(いろいろ経緯はあるのだが省略する)このように非難する声が上がった―「国民の統合の象徴である天皇の御真影を傷つけるとは何ごとか」

その文言を目にした当時は、天皇擁護もそこまでアクロバティックになるものかと頭を抱えた。だが実際に起きていたことは逆ではなかったか。あるいは文字どおりではなかったか。天皇が神聖なのは「日本国民」の御神体だから。国体が人々の自発性を奪い、権威に従わせるシステムだとしたら、そこに祀られる御神体を「天皇」から「日本国民そのもの」に取り替えて何の不都合もなかった。

そして、その神聖さを保証するのが「多数派だから」「選挙で勝ったから」「民意を得たから」だとしたら、これまた多くのことに筋が通る。「文句があるなら選挙で勝ってみせろ」と「文句があるならこの国から出ていけ」は表裏一体だ。実際に両者は「選挙で決まった政府の方針に反対なら、この国から出ていけ」という形で融合している。

皮肉なことに、戦後70余年にわたり吾々が仰いだ民主主義そのものが(「民主主義=多数派の支配」と曲解された形で)「国体」=抑圧のシステムの御神体に収まりえるなら…天皇制という装置を介することなく、吾々が吾々自身を御神体として「犠牲を強いるシステム」を稼働させることに「成功」するなら…

それは明治維新から始まった「国体」プロジェクトの、最も純粋で、もっとも憂鬱な成就たりえる。

…白井氏の緻密な論考とは全く別の、ロープウェイで登るような手抜きのルートではあるが、同じ山頂にたどり着いてしまったのかも知れない。吾々の「平和な戦後」「民主的な戦後」は何か根本的なところで欺瞞のある、紛い物ではなかったのか。

信頼できない私たち〜多和田葉子『雪の練習生』『献灯使』(2020.10.18)

「君は月の上を歩いてみたことがあるかい。」(『雪の練習生』)例によって自分が不勉強で疎かっただけかと思ったら「信頼できない語り手」は、意外と新しい用語・概念らしかった。廣野由美子『批評理論入門〜『フランケンシュタイン』解剖講義』(中公新書・2005年)によれば1983年、ウェイン・ブースが『小説の修辞学』で初めて提唱したという。デヴィット・ロッジはカズオ・イシグロ『日の名残り』の主人公をその典型として、語り手の欺瞞がしだいに暴かれる=読者が欺瞞を見破る体験を提供することが、作者の狙いだと説明している。

個人的には、作者が意図したかは兎も角フィッツジェラルド『偉大なるギャッツビー』はギャッツビー以前に語り手が信用ならない男だと感じた記憶がある。有名なミステリの「語り手が犯人」とか、世界最古の「信頼できない語り手」はいわゆる「嘘つきのクレタ人」かもなあと思ったり、はい、ここまで全てマクラです。

文庫解説では興を削ぐからと伏せられているが、帯とカバー裏のあらすじ紹介で大体わかってしまうから気にせず明かしてしまおう。多和田葉子『雪の練習生』(新潮社/2011年→新潮文庫/2013年)の語り手は、なんとまあホッキョクグマである。しかも親子三代。

まさに信頼できなさの極北と構えるべきか。極北、ホッキョクグマだけに!(誰が上手いことを言えと)それとも動物ならではのウソ偽りない語りを期待するか。

結論だけ言うと、信頼できないどころではない。書かれてる何もかもが信用できない。そもそも語り手自身が、己の語りを信用していないのだ。その覚束なさは、読み手たる当方の足場をもグラつかせる。語っているのは誰なのか。ホッキョクグマは本当にホッキョクグマなのか、それとも何かの比喩なのか。終盤に登場する黒髪に紅い唇のスーパースターは、語り手がドイツ語圏にいて文章が日本語だからミヒャエルと表記されているけど、作者が在住しているドイツや英語圏で翻訳・出版された時には、綴りは同じMichaelではないのか。

語り手はホッキョクグマだが、キツネにつままれた心地(誰が上手いことを言えと!)。幾層にも塗り重ねられた仕掛けに、どこまで翻弄されればいいのか。それとも何もかも受け止め「とにかく面白い話」として受容すべきなのか。

難しく考えるな、今の自分や政治的信条に有利な「教訓」を引き出そうとするな。ただ可哀想ねステキねステキねと戯れよ、が正解なのかも知れない。だが、逆方向に天秤を傾ければ、信頼できないのは語り手でも作者でもなく、もはや読んでいる自分自身だという酩酊感を味わえる。

…お酒を飲めない・というか「飲むことを積極的に拒否する」生き方を選択した反動かも知れない。酩酊する・認識が歪む・自分が自分でなくなる状況に、今も不当な憧れがある。もちろんアルコールが脳に及ぼす効果なんて、憧れるほど面白いもんじゃないよと理解してはいる。薬物による幻覚も、宗教による陶酔も、まずは理論的に信用も信頼もできない。それでもなお、自分の認識の縁を超えた向こうに素晴らしくストレンジでピュアな世界があるのでは―なんて、夢と知りつつ思ってしまう。UFOやビッグフットを信じてないけど好ましく思うように。逆に「いやアメリカ政府が墜落した円盤の情報を秘匿していて…」などと、それらを躍起になって「認識のこちら側」に持ってこようとする向きには共感できないように。認識できないものを認識できないままに認識したいのだ。神様、お電話ください。

自分を自分でなくさせる―文学は、意外な裏口かも知れない。思えば20年近く前に初めて読んだ『容疑者の夜行列車』(青土社)からして、多和田葉子は読むこちら側を「信頼できない」の境涯に引きずり込もうとしていた。ようだ。なにしろ同書の主人公は二人称の「あなた」だった。

残念ながら当時はまだ、作者の手管に乗っかる準備がこちらに出来てなくて、心から「連れ去られる」感覚は味わえなかったと記憶している。いま再読すれば変わるかも知れない。先週の日記でも書いたとおり、同じ本の文字をなぞっても、求める準備が出来てないうちは与えられないものだ。

『雪の練習生』で楽しく酩酊できた余勢を駆って、しかし過去に読んだ本の再挑戦ではなく『献灯使』を新たに読む。講談社/2013年→講談社文庫/2017年。2018年、全米図書賞翻訳部門。『雪』のMichaelにも増して、どう翻訳したのかと不思議になる強烈な言葉遊びも相まって、期待どおりに(?)幻惑される。

こちらは3.11=東日本大震災と、それにともなう原発事故に呼応して書き綴られた連作だ。放射能の影響を連想させる環境汚染で、生物として変容しつつある曾孫世代と、狼狽しながら生き抜こうとする曾おじいちゃん・曾おばあちゃん世代…SF作家アーサー・C・クラークの警句「高度に発達した科学は、魔法と区別がつかない」をもじって「高度に発達した文学・あるいは社会批評は、SFと区別がつかない」そんなフレーズが思い浮かぶ。

分量も一番多い表題作は、いま読むとコロナ禍による社会・文化の分断をこそ連想させるかも知れない。だとすれば、本作が日本を含めた世界に与えるインパクトはより深く、多層的なものになるだろう。日本に暮らしてきた立場で見ると、3.11で吾々の政治や社会がとっさにとった防御の姿勢=うずくまり頭ごと両耳を抱えこんで不都合は聞こうとせず、それでいて経済の活性化や成長を謳う姿勢は、このたびのコロナ禍で繰り返されたのだなと実感する。一度目は何とやら、二度目は何とやら。そして、あれほどショックだった「一度目」を、いつのまにか前世くらい過去に追いやってしまってる、己の記憶のいいかげんさ…

しかし「本作はコロナ禍の今こそ、改めて真価をあらわす」的な読みは、即応性・即効性に傾きすぎだろう。深追いはしない。『雪』と同様、こう読めば「解けた!」と納得できる「謎解き」は求めず、謎は謎のまま翻弄されるべき作品なのかも知れない。

クラークのSFと違い、『献灯使』の新世代は、旧人類を超えた存在ではない。そうした「新人類」観が無意識に依拠していた、経済発展や社会の高度化と生物としての「進化」を混同した「進歩」のイメージを批判するかのように:「献灯使」で描かれるのは、独力では食事も歩行もままならない新世代に、それでも人間性の継承や、ひょっとしたら人間観の更新を期待するしかない旧世代の姿だ。その結末を前に、もしかしたら旧世代の、さらに親世代にあたるかも知れない吾々は、吾々自身が変容するような酩酊感を味わうことになる。

そして知るのだ。アルコールや薬物・宗教や神秘体験に憧れ、多和田作品で出会えた気がした酩酊感・自己喪失・認識の変容は、今までと違う「信頼できない自分」に新しく出会うことではなかった。凡庸だが正常に生きてきた・つもりだった「今の自分」「今までの自分」がガラガラと崩れ、信頼できなくなる体験だったのだと。それは脳みそを後ろからつかまれ、闇の中に落ちていくような体験だったのだと。

まこと、ロマンチックな狂気など存在しない。それはとても素敵なこと。これから進む目の前に廃墟があるのでなく、今まで歩んできた道が廃墟だったと知らされて。瓦礫の中に立ちすくむ吾々は、さあ、これからどこに行こうか。

今のところ11月いっぱいくらい。休養と充電と、創作活動に専念します。

で、創作活動。第14回いっせい配信「2020年11月」にて電子書籍版『フューチャーデイズ5(7+8)』の頒布を開始します。紙版の2冊を1冊に、約3年かけて続いた電書化ですが、いよいよ紙バージョンの進行に電書が追いつきました。この先どうなるか(配布形態)は考え中ですが、まだまだFDは続きます。

これも旧作ですが、もう一冊、11月最終の日曜日・本来だったら名古屋コミティアが開催予定だった日を目処に電書版をリリースできるよう作業中。それが本サイトの次の更新になる予定です。その頃には書誌も整理できてればよいのですが…いずれにせよ、ごきげんよう。(2020.11.2)

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2011

2009→

記事一覧(+検索)

ホーム

|