| 記事:2020年5月 |

←2006

2004→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

やがて悲しきアブダクション〜S.A.クランシー『なぜ人はエイリアンに誘拐されたと思うのか』(2020.05.03)

Believing the strangest things, loving the alien(奇妙きわまることを信じてる 異邦人を愛してる)―"Loving the Alien" David Bowie

空飛ぶ円盤を一度も信じたことがない者は、夢を見たことがない者である。信じ続けてる者は、現実を見ない者である。これは今、テキトウに考えた。

三つ子の魂百までとは言うけれど、むしろ思春期を迎えてからの耽溺こそが、一生ついて回る気がする。たぶんオカルトと、ミリタリーへの憧れはハシカのように小さい時に済ませておいたほうが良いのだ。大人になって、こじらせると病が重くなる。

かく言う自分が子供の頃。そりゃあ信じてた。なにしろ五島勉(大予言)と矢追純一(UFO)そして中岡俊哉(ESPと心霊写真)の天下だった。テレパシーで宇宙人と交信できないかと試み、人体発火現象に怯えた。流れが変わる潮目は、そのころ騒がれた「惑星直列」だったかも知れない。太陽系の惑星がまっすぐに並ぶと、地球に天変地異が起きるという主題だけで、一冊の本が書かれた時代だ。1999年には地球を真ん中に惑星が十字架の形に並ぶグランド・クロスなる現象で、やはり天変地異が起こると言われた。「そんな馬鹿な」という反論があった。「陸上選手が9人、トラックを走っていたとする。速いの遅いの周回差がついて、ある時みんな一直線に並んだら、選手たちの身体に異変が起きると思うか?」もっともな話であった。そうして次第に、僕はオカルトから距離を置くようになった。

というのは事実無根ではないにせよ、やはり記憶の捏造かも知れない。実際は思春期を迎え、漫画とロックに関心が移った。SF小説にも耽溺したが、それはUFOとは全くレイヤーが違う物語だった。むしろその延長線上には、村上龍や村上春樹がいた。そうしたものに僕は押し流された。要は飽きたのだ―呼んでも来ないUFOに。

テーマは記憶。記憶の捏造。

スーザン・A・クランシー『なぜ人はエイリアンに誘拐されたと思うのか』(林雅代訳/ハヤカワ文庫NF/原著2005年・邦訳2006年)の主題は、空飛ぶ円盤ではない。宇宙人にさらわれ人体実験された(アブダクション)という「記憶の改変」がテーマだ。

難しい本である。言ってることは難解ではない。ただ本著には、研究者だった著者が最初は「幼児期の性的虐待」が記憶の捏造だったケースを手掛けたが、非難を受け、いわばより誰もが「捏造」と受け入れやすいアブダクション(エイリアンによる誘拐)に乗り換えたという経緯がある。非難というのは、実際にあった虐待まで記憶の捏造だったことに、なりはしないかということだろう。もちろん、虐待の記憶が捏造だったケースもある。著者が見てとったように、カウンセラーが誘導するケースもあったろう。だが、性的虐待のテーマは止めましたと前置きしつつ、より説得しやすいアブダクションで「こんなに記憶って捏造できるんですよ」と説くことは、「つまり性的虐待についても私が正しかったんですよ」と裏口から仄めかす行為ではないだろうか。この著者に心を許しすぎるのは危険な気がする。

居心地が悪い本でもある。読んで「いやあ、アブダクティー(宇宙人に誘拐されたと称する人)・ビリーバー(そう信じ込んでいる人)って馬鹿だなあ。痛快痛快」と笑える人は多くない気がする。面白うて(そんなに面白いかという疑問も残る)、やがて悲しき本なのだ。

「信じるのをやめたら、失うものはもっと大きいだろう。

べつの説明を探さなくてはならないし、不快で恐ろしい症状や体験を語るための説得力のある理論を捨てなくてはならない」(本文より)

とはいえ、まずはアブダクションが客観的に見たら馬鹿げた、物的証拠のない、アブダクティーの心の中だけで作られた神話だと了解しておく必要があるだろう。

「心の中だけで作られた」は正確ではない。銀色の肌・つるつるの頭に(白目のない)黒だけの巨大な吊り目・子供のような体型の異星人に誘拐され、長い針を突き刺されたり、精液を採取されたりするアブダクションの神話は、すでに定番の既製品として候補者の周囲に・心の外にある。

本書を読んで、ちょっと驚いた(そして「あああー」と嘆息したくなった)のは、1964年に異星人に誘拐され身体検査をされたというヒル夫妻のケースすら、既存の物語の影響下にあったという指摘だ。ヒル夫妻の体験談は、頭髪のない子供型の異星人の描出も含め、アブダクション神話の嚆矢と言える。異星人の故郷を示すという星図を実際の天文図にあてはめ(たとして)レティクル座が、いわば円盤ファンの「聖地」ともなった。次々現れるフォロワーと違い、少なくとも夫妻の体験談は独創的で、つまり真実味のあるものではなかったか。そんな予断は、彼らが語った灰色の宇宙人も、記憶を消されることも、すでに当時のSF映画やTVドラマで十分に描かれていたという指摘で打ち砕かれる。

ヒル夫妻のケースは、催眠療法の誘導で、もっともらしい「記憶」が植えつけられていく事例の嚆矢でもあるようだ。抑圧された真の「記憶」を取り戻させるという催眠療法が、掛け手の誘導によって「記憶」の植えつけになることに、著者は(性的虐待を扱っていた当初から)警鐘を鳴らしている。…が、アブダクションの信憑性を突き崩す話は、このくらいでいいだろう。

人々が「アブダクションこそ真実だ」と信じこむ過程も、ここでは細かく立ち入らない。ただ「吾々は思った以上に簡単に己の記憶を改変できる」とだけ理解しておけば良いだろう。

記憶といっても、改変されるのは過去だけではない。人は脳内に蓄積された記憶を使って認識し、思考する。それが改変されれば、現在に対する認識も歪むことになる。フェイクニュース、フェイクトゥルース。自分が都合のよい情報だけが反響をつづけるエコー・チェンバーの中で、不合理なことでも信じてしまうのはアブダクティーだけではない。

と来れば、たとえば歴史修正主義者などを槍玉に挙げ、あなたたちもアブダクティーと同じだと糾弾するのは簡単だろう。でもしない。

…本書が最終的に突きつけるのは、人は幻想なしに生きられるだろうかという問題だ(と、思う)。生きる理由と言ってもいい。アブダクティーは、夜中の強烈な金縛りの、肌いちめんに出来た異様な湿疹の、家族や社会に適応できないこと、言い知れぬ不安や孤独・自己嫌悪の、理由となる「説明」を求め、アブダクションに飛びつく。だが、自分は理由も説明もいらない、ジョン・レノンの「イマジン」のように、あるがままに全てを受け容れていると言える人が、どれほどいるだろう。一つの漢字を眺め続けると、ゲシュタルトが崩壊し意味不明の線の塊に見えてくるように、自分の趣味や嗜好・社会のルールを守ること・生産すること消費すること・誰かを愛したり仲良くすることまで、ひょっとしたら何か「信じたくて信じてる」幻想ではないか…そんな風に思ってしまう瞬間はないか。本書を最後まで読むと、そんな考えに行き着いてしまう(おそれがある)。やはり何か、危険をはらんだ本な気がする。

極端な話、オカルトや非科学をトンデモと笑い、批判することに血道を上げる人も、当人が無価値だと思うものに取り憑かれていないか。正義もそうだ。外国人を排斥するにせよ、排斥する者を非難するにせよ、人はしばしば自分にとって最も無価値で腹立たしい対象に取り憑かれる。

(差別の是非を問うてるのではない。問うのであれば「差別にはNO」一択だ)

(不当な目に遭う人々から目を逸らせない「強迫」がなければ社会は崩壊してしまう、とも言える)

ただ、むしろ見ないフリしたほうが楽しく過ごせるかも知れない、不快なものから目が逸らせない体験は「アブダクティーもそうかも知れない」と類推させてくれるものがある。本書の著者はアブダクティーたちが不快や齟齬の原因をエイリアンに帰することで「救われる」面を強調する。しかしそれは、やはり「苦しいのに、そこに立ち戻ってしまう」体験なのでは、ないだろうか。

だとすれば、アブダクションは捏造記憶だとする本書の次に読むべきは、同じようにオカルトや疑似科学の虚偽をあばく本ではなく、強迫的な反復を取り扱う、フロイトやラカンなど精神分析の関連書かも知れない。

別の罠に落ちそうな気もするけれど。

ポール・ヴェーヌ『ギリシア人は神話を信じたか』は、そもそも吾々は実際に見たこともない万里の長城の存在をなぜ信じられるのだろう?といった無茶ぶりで、吾々の「信じる」のアバウトさを論じる厄介な書。ヴェーヌは自伝も「曲者ジジイ」的に面白いです。

可視化の次に来るもの〜映画『淪落の人』『パラサイト』(2020.05.10)

コロナ禍は続いている。いちはやく感染抑制に成功し、アジアの優等生と目されていたシンガポールが、ここに来て感染者を急増させているという。

・「模範的対策」のシンガポールで第2波、外国人労働者らの感染急増(CNN/2020.4.19)(外部サイト)

「転落」の原因は、見出しにもあるとおり外国人労働者を「いない存在」としてネグレクトし、ケアの対象から外していたことだ。船が浸水し、沈むかも知れない時に「この穴は塞ぎたくない」と選り好みをした。疾病が弱者やマイノリティを直撃し、社会全体の感染となって「しっぺ返し」のように戻ってくる実例が生じてしまったのだ。

関連情報を気にかけていたら、シンガポールのメイド事情を紹介する昨年の記事がアンテナにかかった。そういえば5月10日はMay+10で「メイドの日」らしいですなあ(すこぶるどうでもいい)。

・シンガポールの「メイド」に見る労働者の権利の保護(NHK/2019.6.7)(外部サイト)

記事によればシンガポールの「メイドさん」はフィリピンやインドネシア、ミャンマーなどの近隣国の出身であるらしい。そこで思い出したのが、やはりフィリピンから出稼ぎで来た家政婦の登場する、香港映画『淪落の人』だ。

オリバー・チャン監督、2018年(オリバーという名だが女性)。日本公開は今年の2月、コロナ対策で一席おきの着席となった地元の映画館で観た。

英題は『Still Human』(それでも、まだ人間なのだ)。労災で半身不随となった失意の老人が、言葉も通じないフィリピン出身の家政婦に心を開かされ、若い彼女に夢を取り戻させようと奔走することで、自らも生きる希望を取り戻していく物語だ。

主演はアンソニー・ウォン。名優と呼ばれるも2014年・香港の若者たちが民主化を求めた雨傘運動を支持してキャリアを断たれた。まさに淪落(零落)の底で「あなたに演じてほしい」と渡されたのが無名の新人監督の脚本。外国人労働者に光を当てた内容に共感し、ノーギャラで出演を快諾・作品の完成にも寄与したというエピソードが映画に重なる。

車椅子の彼がクリセル・コンサンジ演じる家政婦と最初うまくいかず香港なまりの英語で「とんだチャーボー(trouble)だ」とぼやくのが『秋天的童話(誰かがあなたを愛してる)』(メイベル・チャン監督/1988年)を思い出させる。夢を求めて渡米・ニューヨークで吹き溜まる男女の淡い恋を詩情ゆたかに描いた佳品だ。よく練られた脚本といい、まだ若々しいチョウ・ユンファが主演したあの作品が、成熟した苦味をもって帰ってきたかのよう…という私的な感慨はさておき。

フォトグラファーを目指していた家政婦の夢を叶えようと一眼レフカメラをプレゼントする主人公。だが故郷でのしがらみを断ち切れない彼女はやむなく、それを換金してしまう。カメラはどうしたと問うと「なくした。どこかに行ってしまった」と言う彼女に怒り、失望し、それでも信じる彼の「水に流しかた」が絶妙で味わい深い。

これは余談だけど、主人公の心を支える年下(といってもオッサンだけど。香港の俳優サム・リーがなぜか日本の石丸謙二郎さんにソックリ)の友人が「家政婦が留守の間に一緒に観ようぜ」と差し入れたアダルトDVDを、家政婦と意思疎通するため始めた英会話の教材と間違えて再生してしまい「勉強熱心ですね、日本語も学習するなんて!」と彼女にからかわれる場面が、なんというかそのアダルト=日本というトホホな可笑しさが…(いや、カマトトぶる気はないし、出演者の人権などがキチンと守られているのであればアダルト=日本でも悪くないとは思いますが)

…話がそれた。主人公も家政婦も、友人も妹も、誰もが有形無形の失意をかかえ、それでも互いの存在に救われながら、前向きに生きようとする。

主人公の老人は、若い家政婦を夢に巣立たせるため自ら身を引くが、彼女もまた、彼が諦めていたささやかな夢の実現を助ける。「誰かの夢を応援するなら、自分も夢を諦めてはいけない」この映画には、そんな教訓がある。自分が諦めた夢を、他人の夢を叶えることで肩代わりさせてはいけないのだ。

逆の立場から見るとコレがまた…などと、もっと言いたくなるが、言えばキリがない。いくらでも深く掘り下げられる、素晴らしい映画だった。

そのうえでなお。

この作品の「ハッピーエンド」は良かったのか、後から観たら足りないと思える部分もありはしなかったか、気になってきた。

先程のNHKのシンガポール取材記事でも、アスファルトにシートを敷き、車座になって談笑するメイドさんたちの写真があった。『淪落の人』でも同様に地べたに座り、世間話と情報交換をするフィリピン出身女性たちの姿が描かれる。もちろん喫茶店やファミレス的なところに行くお金も節約するためだろう。互いに励まし合い、たまの祝い事もレンタルのドレスで済ませる姿はたくましく朗らかだ。

だが、したたかで朗らか、それでいて、いざ故郷に引き揚げるとなると「奥様が心配だ、帰りたくない」と泣く情け深い存在…として彼女たちを描くことは、彼女らを雇用する香港の人たちを「私たちは善い雇い主だ」と満足させる装置として機能する可能性を、内包してはいなかったか。

アメリカを代表する作家トニ・モリスンは、ストウ夫人の小説『アンクル・トムの小屋』に見られる「野蛮で残酷な現実を覆い隠し、あたかも非人間的なことは何も起っていないかのような安心感を与える」欺瞞を「ロマンス化」と呼んだ。

流行り言葉を使うなら『淪落の人』の「善意は疑うべくもない」。だがその善意は、実際の出稼ぎ労働者と雇用主の力関係を、ただしく反映しているのだろうか。ヒロインのように新しいキャリアに踏み出せる才能もなく、また主人公のような親切な雇い主にも出会えない出稼ぎ労働者にとって、本作は救いになるだろうか。

「GratefulForTheHeroes」というプロジェクトの失敗も、これと通底するものではなかったか。漫画家のさいきまこ氏が主導して、コロナ対策に携わる医療関係者や運送業・販売業の人たち=いわゆるエッセンシャル・ワーカーを称えるイラストをネットに投じた。

僕には好ましく思えた。他の「絵師」たちが鰯の頭も信心のような「アマビエ」のイラストを投稿し、「バトンを回された人は自分の過去の代表作を貼る」内輪の称え合いに終始している中、社会に目を向ける姿勢を勇敢だと思った。夜も開いてるドラッグストアの前で「マスク品切れです」のプラカを掲げる、自らもマスクをしていない店員のイラストに心が痛んだ。お客様は神様とばかりにエッセンシャルワーカーが空気のように扱われ、あるいは「吾々への奉仕が足りない」と蔑まれるのであれば、彼ら彼女らも人間だと可視化することには、意義があるように思われた。

だが実際には、これらのイラストは、他ならぬ現場の医療従事者から厳しく弾劾された。私たちはヒーローじゃない。必要なのは拍手じゃなく医療用マスクや防護服の支給と、安心して働ける支援だ。私たちを持ち上げ「感謝」してみせることで、善行を為した気になられてはたまらない…

ひとつの作品が、行為が、問題をすべて解決できるわけではない。これは達成できてるが、これは出来てない、そういうものだろう。

不当な状況に置かれている存在を可視化することは、第一段階の達成なのだと思う。シンガポールの社会が外国人労働者の存在そのものをネグレクトしてしまったように、まず存在自体が認識されなければならない局面はある。

だがそれは、あくまで第一段階だ。批判された「ヒーローズ」の限界は、可視化された後の着地点を「美談」にしてしまったこと、なのだろう。それは『淪落の人』も内包する限界だったかも知れない。それぞれの作品が達成したことに感銘を受けるのと、手が届いてない課題を考えることは両立する。両立するが、心に棘は残る。

逆に断絶をそのまま悲劇として描いたのが、同じく使用人と雇用主を描いた(←この話のつなげかた斬新でしょ)ポン・ジュノ監督の『パラサイト』だ。これまた無類に面白く、絶賛に値する作品だった。とくに金持ちの奥様が庶民的B級グルメ「チャパグリ」に高級牛肉をトッピングさせ「たまに食べたくなるのよねぇ」と言う、絶妙な憎たらしさ(褒めてます)!名優ソン・ガンホ率いる貧乏一家が家庭教師・運転手・家政婦として上流家庭にパラサイト(寄生)するストーリーが「本当のパラサイトは社会的にどっちなの?」と逆転する瞬間だった。

その一方で、主人公の一家もまた断絶の要因である蹴落とし合いのエートス(思考の様式)に囚われたままだったことに、作品としての限界を見る批評もあった。断絶を乗り越える可能性が描かれなかったと。

融和を語れば欺瞞に堕する(おそれがあり)、断絶を描けば展望がない(と言われる)。

身も蓋もないことを言えば、物語(フィクション)にソコまで期待すんなよとも思う。現実が答えを出してない問題に、なんで物語「だけ」が正解を出してやんなきゃいけないんだよ。学問は何してんだよ、何「やー私らはミネルヴァのフクロウですから」とか気取ってんだよ。

…いや、フィクションも学問も、市井の人々としての吾々の日々の(々が多い)思考や発言・行動も、過去や現在への反応・解釈であると同時に、幾分は未来の先取りを含むのだが。それは狙って出来るものではなく、過去や現在から降りずに対峙すること・限界だなー、届かないなーと思いながら現在と対峙しつづけることで、誰かが宝くじを当てるようにポロッと出るものではないか。

頑張れ物語。

5/17はエア・コミティアのため日記をお休みしました。

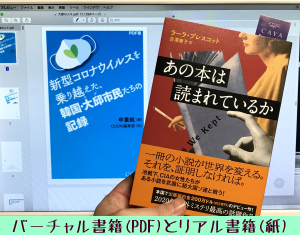

CIA版『ドリーム』〜ラーラ・プレスコット『あの本は読まれているか』(2020.05.24)

京都の書店で本を買った。と言っても、現実に京都まで出向いたわけではない。コロナ禍は続いている―それ以上に、およそ行政が持つべき責任がすべて投げ出された災いのほうが大きいが。

話が逸れた。いや、逸れてないかも知れない。まともな休業補償も得られないまま営業自粛を余儀なくされている(ほうら逸れてない)書店は、通信販売で細々と息をつないでいる。息をつないでいるのは読者の側かも知れない。全国のインディペンデント系・ミニ書店の通販ページがポータルにまとめられ

・2020年4月以降、全国の通販で買える個人書店一覧(4/28更新)|里山社(note)(外部サイト)

吾々は「本棚を冷やかし、買う予定のなかった本をうかうか手にしてしまう」あの喜びさえ(擬似的に)取り戻している。

韓国の現代文学を精力的に紹介している出版社クオンが、ドキュメント『新型コロナウイルスを乗り越えた、韓国・大邱市民たちの記録』をPDF版で緊急出版、自社サイトだけでなく全国のミニ書店(通販サイト)からも購入できるようにしたのは今月はじめのことだ。

・新型コロナを乗り越えた韓国・大邱市民たちの記録が本に

ブックカフェ「チェッコリ」運営のCUONが翻訳出版(読書好日)(外部サイト)

書店サイトで買えば、売り上げが加算される。紹介された時点では地元(神奈川県)の書店がなかったので、逆に遠くで購入しようと「遠方に足を伸ばした」(比喩)。結局くだんのドキュメントは(擬似的に)名古屋の書店で購入したのだが、(比喩的に)のぞいた京都の本屋で別の本が気になり、合わせてポチってしまった。

前置きが長くなりました。ラーラ・プレスコット『あの本は読まれているか』(吉澤康子訳)は「緊急事態」下の4月に出たばかりの新刊だ。版元は、ミステリやSFで山ほど吾々の読書生活を潤してくれた東京創元社。これは支援するしかない。これは支援なのだ。…そんな美名で、また直ぐには読まない本を積むんじゃないだろうな?「その本は読むのか」?いや、読みました。読みましたとも一気呵成に。

「一冊の小説が世界を変える。それを、証明しなければ」(帯文より)

その本の名は『ドクトル・ジバゴ』。著者はボリス・パステルナーク。革命批判として母国では禁書になった同作を、ソ連国外に持ち出して出版・逆にソ連に持ちこみ反体制運動の起爆剤にせんとするCIAの策謀を描くサスペンスが『あの本は…』だ。著者の名前「ラーラ」は本名。オマー・シャリフ主演で映画化された『ジバゴ』のファンだった母親が、ヒロインの名を娘に与えたというプロフィールから、すでにドラマチックだ。

まずは章ごとに目まぐるしく語り手が替わる一人称小説、という仕掛けに翻弄される。舞台も東と西を往復、個々のエピソードの吸引力で脱落は免れながら全体の構図がなかなかつかめない。把握できた頃にはページを繰る手が止まらなくなっている仕掛け。

東側の中心人物は妻帯者パステルナークの恋人で「ラーラ」のモデルでもある創作面の支え手。スターリンが一目置く詩人として当局も手を出せない愛人の身代わりに、ラーゲリ(収容所)に送られ辛酸を舐める彼女の生涯が物語の縦糸を成す。一方、西側の物語は設立まもないCIAの女性タイピストたちを語り手に展開する。同時代を舞台にNASAの「隠された功労者」女性計算士たちを描いた映画『ドリーム』(原題 Hidden Figure)(原作未読)を彷彿とさせる、男社会による抑圧。東と西それぞれの欺瞞を対比して描く語り口は、Me Too的な意味で現代的だ。

登場人物の一人が任務のため訪れるのが『第三の男』で知られるウィーンの大観覧車だったり、別の登場人物が観る映画がフレッド・アステアの『絹の靴下』…これは何の気なしに読みすごした後で「ああ、たしかソ連のスパイとのロマンス映画だ」と思い当たったり、凝った語り口に相応しく、本書にはさまざまな小道具が散りばめられている。もっとも、それを「手がかり」として拾うかどうかは読み手それぞれの趣味や経験しだい、かも知れない。

個人的にアンテナにかかったのは『ドクトル・ジバゴ』がまずイタリアで出版される、その立役者になったジャンジャコモ・フェルトリネッリだ。本書では脇役だが、富豪にして出版王、そして行動的な左翼だった彼は、70年代初頭に爆死を遂げる。パトロンとして関与していた「赤い旅団」が過激化し、モロ首相暗殺事件を引き起こす前夜の話だ(まあ本書『あの本は…』とは別の話ですが…)

・『鉛の時代』 イタリアの知の集積 フェルトリネッリ出版と『赤い旅団』の深い関係(Passione)(外部サイト)

もうひとつ、これも自分だけのアンテナで思い出されたのは、やはり戦後アメリカの欺瞞を描いたヒーロー映画『ウォッチメン』だ。『あの本は…』では東側のパステルナークと愛人のロマンスと対比するように、西側でも「そう来たか」と思わせる不幸な恋が描かれる。『ウォッチメン』の冒頭、ボブ・ディランの「時代は変わる」をBGMに映し出された場面のひとつが、それに重なったのだ。ネタバレなので、これ以上は言わないが。

そんなわけで『あの本は読まれているか』はロマンス小説でもある。一冊の小説をめぐるポリティカル・サスペンスであり、スパイ小説・近現代歴史物でもあるが、東西ふた組の苦難にみちた恋愛を描く、苦いロマンスだ。

とっかえひっかえ入れ替わる一人称の語り手たちの中で、ついに判別がつかないCIAのタイピストたちは、名前がないゆえに読み手の「私たち」に最も近い存在だ。その彼女たちが、映画化された『ドクトル・ジバゴ』を観に行き、「鉄のカーテンの向こう側に運びこむべき武器」と呼ばれた同作が「愛の物語」、ただのラブストーリーであったことを再確認して涙を流す場面は、(帯文とは違い、世界を変えられると証明できなかった)この小説自体の要約でもあるだろう。

「《ドクトル・ジバゴ》は戦争の物語であり、愛の物語である。

とはいえ、長い年月を経て、わたしたちの記憶に強く残るのは愛の物語のほうだ」

『あの本は読まれているか』も、そんな物語として記憶に残れば好いと思う。

実は未読の『ドクトル・ジバゴ』、旧訳・新訳とも今は高値の古書ばかりな模様。映画は『アラビアのロレンス』のデヴィッド・リーン監督と、アリーを演じたオマー・シャリフが再タッグを組んだもの。

『新型コロナウイルスを乗り越えた、韓国・大邱市民たちの記録』は少しずつ読んでます。

哲学と第一哲学〜ジル・ドゥルーズ編『哲学の教科書』(2020.05.31)

さだまさしという人は、かなり秀でたシンガーソングライターだと思うけれど「天文学者になればよかった」は非道い。失恋した男の嘆きの歌なのだが、俗世間で恋なぞするより「天文学者を目指せばよかったよ バミューダの謎やピラミッドパワーに未確認飛行物体とのコンタクトなどなど」…どれひとつ、天文学の対象では、ない!

それに比べたら、年末に紅白歌合戦なぞ見ながら家族の団らんで、ふいに「哲学って何」と訊かれて(どんな家族団らんだ)「…形而上学?」と答えたのは、素人としては結構スジが良かったのではないかと自負している。なんとなく「人生って何だ、うわーっ」と叫んでそうなイメージがあるが(それ天文学者がピラミッドパワーの研究する並に非道い)、その嘆きが「どう生きるべきか(恋愛か友情か)」なら、それに答えるのは人生論。未確認飛行物体とのコンタクトを研究するのはUFO研究。そうでなくガチに「人生って何」「未確認というけど、確認て何」真って何、善って何、美って何、「それは何」って問うってどういうこと?

数学、経済学、社会学、生物学などなどが、とりあえず「そういうもの(経済や社会)はある」としたうえで、その内実や機能を探るのに対し、それらの探索の前提になる「考えるって何」を問う、メタ学問的なものを哲学と呼んでおけばいいんじゃないか。テキトウだけど。

…そういう(テキトウな)観点で考えると、ジル・ドゥルーズ編『哲学の教科書』(加賀野井秀一訳/河出文庫)は、やや看板に偽りアリな気がする。1988年に単行本で出た際の書名で、現在も副題に残っている『ドゥルーズ初期』のほうが内容としては正しかろう。彼の最初期の論文「キリストからブルジョワジーへ」と、オルレアン高校の哲学教諭だった彼が教科書として編んだ「本能と制度」の二編を収めている。だからまあ「哲学(教諭)の(編んだ)教科書」ではあるものの、シモーヌ・ヴェイユの哲学講義のように「これを読めば哲学とは何か、概ね把握できる」内容ではない。哲学がテーマではなく、タイトルどおり「本能と制度」がテーマなのだもの。

(もっともらしく言いながら)ほぼ内容を忘れてるので再読したい…

とはいえ『本能と制度』が哲学的じゃないかといえば、かなり哲学的で面白い。というか、すごくドゥルーズ的で面白い。

と言うのもこの「教科書」、ドゥルーズ自身の言葉は序文にしか含まれないアンソロジーだからだ。タイトルどおり「本能と制度」について、文化人類学者のマリノフスキーから、おなじみマルクスまで、いろんな学者がそれぞれの立場で述べている部分をひたすら抜粋し、並べたものなのだ。それぞれの抜粋は2〜多くて5ページ×66章。たとえば創作について、誰かが述べている文章のそこだけを抜粋し「プロットの作りかた」「伏線とはどのように張るべきか」みたいなアンソロジーを編めたら面白かろうと思うが、それは措く。

國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』(岩波現代新書/2013年)によれば、ドゥルーズ単独の主著は基本的に哲学者研究(モノグラフ)であるという。ヒュームについて、スピノザについて、ニーチェについてフーコーについて、それぞれ一冊の本を書く。そんなドゥルーズの手法を國分は「対象となる哲学者が述べたことを書き写すだけではなく、自身の思想をその哲学者の名にことよせて語るのでもなく、その哲学者の思想が到達しえたのに当人は書ききれなかった可能性まで敷衍して語り切ること」と述べている。華々しいドゥルーズ=ガタリ名義の仕事もまた、哲学者ドゥルーズが精神分析医でアクティビストだったガタリをいわば憑依させて生まれた共同作業なのかも、とは國分の著書が示唆するところだ。

(國分によれば)徹底して他者の思考で思考する、そんなドゥルーズの最初期の仕事が他人の言葉の引用集だったのは、けっこう本質的かも知れず興味深い。

そして、そのテーマもドゥルーズの哲学以前の関心を示しているようで興味深い。

哲学者エマニュエル・レヴィナスにインタビューした『倫理と無限』(ちくま学芸文庫)でインタビュアーのフィリップ・ネモは、レヴィナスは倫理について第一に思考してきたから哲学者というより倫理学者・モラリストではないかという問いに対し「そうではなくて(彼において)倫理は第一哲学なのだ」と述べている。

「倫理とは第一哲学であり、そこから形而上学における他の枝が分かれて意味をもつようになる(中略)

その問いなしには、思考によるいかなる問いかけももはやはかなく空しい追求となるほかないような(中略)

第一の問いとは正義についての問いなのである」

どうやらフィリップ・ネモも哲学の主務は形而上学だと認識してるようで「しめしめ」と思うのだが、それはさておき。形而上学、机上の空論、何かとは何かとは何かみたいな抽象的なことを考えてそうな哲学者という種族が、実は「何かとは何かとは何か」より前に「正義についての問い」に動機づけられている、これはレヴィナスに限った話なのだろうか。

「本能と制度」は、ドゥルーズの著作にしては相当に読みやすい。まあ何しろドゥルーズが「書いた」わけじゃないですから。襞(ひだ)とか器官なき身体とか、リゾームとかヴォルプタスとか、訳の分からん用語も出てこない。「一切は機械をなしている。天空諸機械。天の星々や空の虹。アルプス諸機械。これらの機械は、レンツの身体のさまざまの機械と連結している」(『アンチ・オイディプス』)みたく綺羅びやかで意味不明なぶん魅惑的なフレーズもない。

それでも「本能と制度」は、派手なシンセやオーケストラで知られるミュージシャンが、アコギ一本で録音したデビュー音源のように、ある意味ドゥルーズらしさ・ドゥルーズの関心が横溢している。

動物は本能によって行動を支配されるが、人は制度がそれに代わる。本能とは何か。どこまで生まれつきで、どこから学習なのか。『幸福論』で知られる哲学者アランはぼやく。なんで吾々は電車に乗るとき(客なのに)まるで一番したっぱの労働者のように鉄道会社の規則に従わなければならないのか。制度とは何か。法とは。規範とは。他人の言葉に乗ったドゥルーズの執拗な追求の先には『アンチ・オイディプス』を動機づけるあの問い、「何故、ひとびとは、あたかも自分たちが救われるためでもあるかのように、みずから進んで従属するために戦うのか」がある。

「驚くべきことは(中略)むしろ、飢えている人々が必ずしも盗みをしないということであり、搾取されている人々が必ずしもストライキをしないということである」

これがドゥルーズの「第一哲学」なのかも知れない。

というわけで「本能と制度」ドゥルーズが編んだ66編を紹介します。それぞれ一行に収めるため相当に端折っているし、当然ながら自分の理解も浅い。間違いもあると思うので気になる人は各自で原典にあたり、新たに要約を編み直してみるのも良いでしょう。

言いかえると、この要約を読めば「本能と制度」読んだ気になれる。なれるかな?

* * *

・動物と違い、人間の性的欲求は文化的な仕組み(祭りなど)によって引き起こされる。そのキイは「感情」である。(マリノフスキー)

・喉が渇くので井戸を掘るような有用な行為と、神殿で履き物を脱ぐような儀礼的な行為がある。(ル・クール)

・欲求の充足は、各々の社会の制度や文化的ルール・求められる行動を遂行するといった形に置き換えられる。(マリノフスキー)

・鉄道やバスを利用する時、私たちは客でありながら一番したっぱの労働者のようにルールを甘受する。(アラン)。

・土地所有者と建物所有者どっちの権利が優先されるとか、有用性を離れた問題への答えは想像に基づいてて恣意的。(ヒューム)

・制度も丸木舟の形も機能的だからでは説明にならない。慣習は恣意的で、しかも移ろう。(レヴィ=ストロース)

・同じ種の鳥はいつどこでも同じ巣を作るが、人の営みは千差万別。(ヒューム)

・本能が命じること(空腹なら食え・火に手を入れるな)を法で強制する必要はない。制度は本能を抑えるものだ。(フレイザー)

・生物的な成熟と、社会的な成熟に10年ほどズレがある。悲惨。(カント)

・本能の遂行をさまたげる社会的な禁止を、人は超自我の命令として内面化する。(フロイト)

・食欲など他の本能は欲する対象が明確だが、性的傾向性は対象が恣意的なぶん教育しにくい。(フロイト)

・食事すら神話を再現する儀礼なのが人間だ。未開の地はカオスであり、開発の前に儀礼で神話化する必要がある。(エリアーデ)

・生産の目的(食物を得る)は生産の手段(方法)を規定しない。手段は社会的な必然性で決まる。(プレハーノフ)

・権力の濫用に侵害されない消極的な自由から、自らの自由が制度の基礎となる積極性へ。それが市民。(グレトゥイゼン)

・動物の本能的行動に知性的判断は関与しない。あれは言うたら夢遊病者じゃよ。(キュヴィエ)

・子を残すため、獲物が死なず麻痺だけする絶妙さで、都度たしかめながら9回も攻撃するジガバチすげー。(ファーブル)

・ジガバチの仲間キスジツチスガリは甘い汁が目当てで獲物を麻酔してるだけ。子孫とか考えてない。(マルシャル)

・血中の栄養欠乏のような身体的条件があって初めて、食物という外部刺激に反応する。性本能も母性本能も。(ティルカン)

・ホルモンは複合作用(単機能のホルモンも、単一のホルモンだけで起きる行動もない)。神経や感覚にも作用する。(ビーチ)

・生殖は大仕事なため酸素が必要で、鮭は酸素溶解度の高い淡水それも源流へと向かう。言うたら鰓が行動させてる。(ルール)

・蝶。量的な増減を問わない低次の感覚(特定の色に惹かれる)が、(輪郭・濃淡など)高次の感覚で補正される。(エルツ)

・自己の利益が目的なら他の餌だってある。なのに子孫繁栄に役立つ行動を取るのだから、マルシャル間違ってる。(トマ)

・種保存のため神経系が与える「これは個人的な欲求だ」という幻想に、客観気取りの脳が騙されてるのよ。(ショーペンハウアー)

・スムーズな行為は意識を要さない。というか意識を行為で打ち消す。自動的な本能で賄えないとき意識が生じる。(ベルクソン)

・蜘蛛が糸を出すことは器官の特質で分かるが、蜘蛛の巣の形状は説明できない。本能は器官と外的環境の共作。(ボイテンディク)

・本能は反射とは違う。刺激への反応は大脳の思考をともなう全体的な生活行動になり、実現されるのも将来。(ゴルトシュタイン)

・相手が怯え暴れれば攻撃になる本能が、リラックスした相手だとじゃれ合いに留まる。習慣を形成するのは状況。(ギョーム)

・専制や共和制など政治制度の違いも、国土の大小や住民の多寡=空間的条件と切り離せない。(アルヴァックス)

・法は人を奴隷にする。制度こそ公共の自由を保証し、共和制の礎になる。制度を増やそう。(サン=ジュスト)

・制度は(行為や試みのため)国家・団体・組合など諸機関を作るが、法は(制限が本質で)機関を作らない。(オーリウ)

・制度vs契約。制度を変えるためのストは個人の契約不履行の集積ではないし、代議士も賛成者だけの代表ではない。(ルナール)

・本能的行動はパーツの集積から成るが、個々の行動のパーツは目的を失念した自動的なものだ。(ファーブル)

・巣を作り樹脂で塗るハチの行為を妨害したら、妨害を攻撃と思い未完成(だから無駄)なのに巣を塗り始めた。(ヒングストン)

・ハチの巣作りは一連の動作の集積だが、一部を妨害すると全体的な観点からの見直しはなく概ねバグる。(ヴェルレーヌ)

・周囲の環境や他の個体からの影響がない人工的な巣で生まれたカナリアは、まともに巣を作ることができない。(ヴェルレーヌ)

・立法によって人々を縛る者は、非凡なほど無私でなければならない。ギリシャでは立法は外国人に委ねたほどだ。(ルソー)

・復讐の三女神エリニュエスは家父長制を支持するアポロンに権威を奪われ、平和と安らぎの精霊にされた。(バッハオーフェン)

・オイディプス譚は、挑戦者による王位簒奪の制度の物語化。のちに二家系が順番に王位を譲りあう形に変化した。(ミロー)

・法や制度は、不測の状況変化を元から織り込んでいることもあるが、どちらかというと状況に応じて自らを変える。(レー)

・人間は自前の肉体に道具や知識などの超=身体を加える。いわゆる人種より金持ちと貧者の差のほうが本質的。(バトラー)

・馬は馬から生まれるが、ヨーロッパのフォークとポリネシアのフォークは別物。一つの種と捉えるのは危険。(レヴィ=ストロース)

・生物は自らの身体を変形させ道具にする。人は外部の材料で自由に道具を作り、使用の巧拙も使用者次第だ。(テトリ)

・本能の大部分は、有機組織(身体)の作用そのものの延長か、あるいはその完成である。知性は身体と無関係。(ベルクソン)

・チンパンジーも梯子を使うが、木の登り棒と区別はついてない。最も単純な機能しか把握してないのだ。(ケーラー)

・狩猟本能が必要になる前に、遊戯で練習していないとトラは餓死するだろう。若年期は遊戯のためにある。(グルース)

・遊戯は怒りや恐怖に満ちた自然から守られた環境で、自ら規則を守り研鑽する制度だ。無用だが有益と言える。(アラン)

・動植物にも個体や種の保存の必要を越えた美やさえずりや遊びがある。しかし自覚してやるのは人間だけ。(ボイテンディク)

・ギリシャは美しい彫刻と、それに刻まれるべき美しい肉体を作った。舞踏や芸術が生活や政治まで律した。(テーヌ)

・身体構造の変化と同様、本能も試行錯誤と自然淘汰を経て少しずつ変化した。突然の飛躍的変化はない。(ダーウィン)

・本能には無自覚だが有益な習慣の自然淘汰による固定と、知的行動の反復による自動化、両者の相互作用がある。(ロマネス)

・ハチは巣の素材を変える発想はできないが、場所の変化に適応する程度の、知性とまでは呼べない識別力がある。(ファーブル)

・知性は二つの点を外から関係づけるが、本能は内側から全体として直観する。本能は知性では図りきれません。(ベルクソン)

・本能と知性・理性は対義語ではない。教えられなくても(=本能)数学が得意(知性・理性)とかあるやん。(コント)

・虫は決まった行動をすると言っても、周囲の諸条件に合わせて融通をきかせながらするのだから知的だよ。(エルツ)

・動物の判断は単に過去の経験の参照で、人間のように現象の理由までは考えない。いわば推論の影に過ぎない。(ライプニッツ)

・生存のための要求(危険を避けるなど)以外の、体面を保つとか神聖さを守るなどの要求があるのが人間性。(ブロンデル)

・動物園の歴史。助手となる動物の育成→猛獣で権力を誇示→珍獣を集め科学研究→家畜改良施設へ。(ラセペード)

・馴致はゾウさえ支配する人の力だが、同時に人もいくぶん動物化する。とはいえ人間が思考能力で優位に立つ。(エスピナス)

※人と動物の関係では有用性とは別の、トーテミズムというアプローチも重要。(編者=ドゥルーズ)

・品種改良と称する人為的な淘汰のすさまじさに限界はないのだろうか。動物の都合など考えやしない。(ダーウィン)

・馴致されたのは有用な家畜だけではない。害虫すら畑や溜池などによって繁殖し、人に依存するようになった。(ハワード)

・トラは通常、人は襲わない。怪我や衰弱で、いつもの獲物が倒せない時にかぎり、簡単な人で「我慢」する。(コーベット)

・飼育動物は活動を制限され人の世界に従属させられる。飼う人も動物(の優位な個体)として振る舞う必要がある。(へディガー)

・動物社会では個体は内部から本能で統御されている。人間社会は外部の制度が個体を統御する。(デュルケーム)

・集団でなく孤立を選ぶ動物もいるし、アリの8割は働かない。動物の「社会」って、簡単じゃないぞ。(コンブ)

・人間にも様々な種がある。兵士、僧侶、貧乏人…夫と妻でも生活様式が違うので、記述は二倍だ大変だ。(バルザック)

・人間は共通する特質を社会に委ね、記憶の必要すら文書に担わせることで、個々人の独創の余地を拡大させた。(オーリウ)

・人はまず社会的な存在で、精神は社会的精神、活動は社会的活動。自然すら社会的存在にとっての「自然」。(マルクス)

* * *

教科書というくらいだから、毎週一章ずつ読ませ、内容についてディスカッションさせる想定だったのかなあ。それで大体一年。

実際にはこれら66編の断章に「つまり何が言いたいかというとぉー」と哲学者自身の序文がついているし、さらに「ドゥルーズは何が言いたかったかというとぉー」という訳者解題までついているので、実際は本書を手にしてもらうのが一番なのだが(こんな素人の日記なぞ見ずに)

こんな素人の第一印象としては、

これ本当に哲学の教科書か、というくらい動物学・生物学の話が多いのは、なんとなし『千のプラトー』を予感させる。エスピナス、へディガーと二人の記述を借りて(人は動物を飼いならし人間のルールに適応させるけど)そのとき人も動物社会に参入し「優位な動物」として振る舞わなければならない、と繰り返していること・また裏方に徹していたドゥルーズ当人がわざわざ顔を出し「家畜としての有用性以外にトーテミズムという(人の)動物化のアプローチがあって」と断りを入れているのも示唆的だ。

生存の必要を満たすため為される有用な行為と、必要はないのに行なう儀礼的な行為があるのじゃよと説くル・クールに対し(たわけでもないだろうが、そこは編集の妙で)いや人間の場合、生存の必要の最たる食事ですら神々に捧げる儀礼だよとエリアーデが切り返しているのも面白い。どうかすると自分で作った料理を前にしても「いただきます」と手を合わせるものなあ、とか。

スムーズな行為の場では意識は打ち消される(齟齬が生じたときだけ意識が生じる)というベルクソンの議論に伊藤計劃のSF小説を連想する人もいるだろう。

代議士は自分の競争相手に投票した有権者や棄権した有権者、そもそも選挙権を持たない住民まで代表し、彼ら全体の未来を左右する決定をしなければならないので、自分に投票した者だけの委任を受けた代理人のように振る舞ってはならないというルナールの論説は、2020年現在に対し痛烈な批評性を持っていないか。

肌の色や髪の色といった生物的な差異よりも、持てる者と持たざる者という「人種」の差異のほうが本質的な問題だというバトラーの指摘は、警察による人種差別への抗議が燃え上がるミネアポリスや渋谷(←慌てて書き足した)を慮るとき、違った側面から考えるヒントになるだろう。

何より「本能と制度は別」と手を替え品を替え論証し、本能についてさえ生体内部と外部環境の兼ね合いを追求する思索の集積を見ると、セクハラやネットでのいじめについて「男の本能だから仕方ない」とか「差別は人の本能」とまで言って、何か気の利いたことを述べたつもりになってる手合いが、いかに思考を怠ってるか分かったりもする。

アランは言う。「原理的には少しも実行する必要はないにせよ、やはり有益な行為がある」「政治にとってはおそらく、労働から学ぶことに優るとも劣らず、遊戯から学ぶことがあるだろう」「遊戯は退屈の治療薬というよりもむしろ、怒りの治療薬なのだ」それが実際にはどういうことかは本書をあたって確かめてもらうとして、この「遊戯」の擁護あるいは推奨は、ある程度まで「哲学」にも適用できるものかも知れない。

何かとは何かとは何か、とスプーンの上の天使を数えるような哲学・形而上学が、アクチュアルな社会問題を思考する助けになるのは、皮肉な気もする。だが、それほど不思議ではないと「本能と制度」を読み通すと思えてくる。なぜか。認識とは何か、何をもって人は真を真とするのかといった哲学的な問いもまた、環境との関わりで為されるもので、ヒトにとって環境とは自然だけでなく、人間同士で形成された社会でもあるからだ。

『ドゥルーズの哲学原理』は(それこそリゾームとか戦争機械とか)ドゥルーズ思想の解説はそっちのけで、ドゥルーズがいかにユニークな哲学者だったか・なんで重要なのか説き伏せる一味違った一冊。オススメです。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2006

2004→

記事一覧(+検索)

ホーム

|