| 記事:2020年6月 |

←2007

2005→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

映画館が滅びた世界〜『ようこそ、革命シネマへ』(2020.06.07)

コロナ禍はまだ続いている。第二波の到来が危ぶまれているが、実際には、この国においては第一波が終わってすらいないはずだ。緊急事態宣言という名の自粛の強要は、それに伴う補償をしたくない政府が経済をなんとかしろという突き上げに音を上げ、実際の収束に関係なく終わるだろう…そんな悲観的な予想は(経済どころか)検察人事にともなう批判に耐えかねた首相が、国会から有権者の目を逸らすため前倒し解除に踏み切るという、斜め下の展開で覆された。

映画で言うと『ジョーズ』の、例年どおり海開きをして観光客を呼びよせるため、専門家の警告を無視して「もうサメは退治した。心配ない」と発表した市長が、どうしても頭に浮かぶ。『ジョーズ』で大成功したスティーブン・スピルバーグは後年、H.G.ウェルズの古典『宇宙戦争』をトム・クルーズ主演で映画化したが、こちらでは火星から襲来し人類を蹂躙しつくしたエイリアンが最後、地球土着のウィルスに感染し、あっけなく全滅する。吾々は悲観と楽観、「このままではジョーズの入れ食いだ」と「アジアは欧米ほどひどくない。夏にはウィルスも下火になるだろう」二本のスピルバーグ作品の間で板挟みになっている。

映画館の営業再開も、純粋に嬉しい・よくこの二ヶ月を持ちこたえてくれたという気持ちと、時期尚早ではないかという不安、歓迎と懸念で板挟みなのは自分だけではないだろう。懸念どおり時期尚早だったとしたら、ダメージの「第二波」は本当に取り返しがつかないかも知れない。この時期、映画を見る・映画館に足を運ぶことは、皮肉なことに自粛直前の四月よりなお強く「これが最後かも知れないから」という焦りを伴っている(気がしないでもない)。

渋谷のユーロスペースで上映の始まったドキュメンタリー『ようこそ、革命シネマへ』は、そんな歓迎と懸念=まとめて言えば映画を慕う気持ちを再確認するのに相応しい一作だった。もしも地上から、映画館というものが無くなってしまったら…そんなSFか思考実験みたいなことが、実際に起きた国の話である。

2019年、スハイブ・ガスメルバリ監督。フランス・スーダン・ドイツ・チャド・カタール合作。

描かれるのは、さらに4年前の2015年。内戦と政変が繰り返され、90年代に軍事政権によって映画産業が潰されたスーダンで、その再興を図る四人の老人が主人公だ。

いや、このおじいちゃんたちが「かわいい」。突然の停電・復旧がいつか問い合わせても「分からない」と返される冒頭から、監督・証明・撮影・そして主演「女優」グロリア・スワンソンになりきって『サンセット大通り』ごっこをする四人。オンボロ車がエンストし、みんなで押す四人。屋外で雑魚寝し、お互いを散髪してやり、誕生日には「1本が22と1/3年分な」とロウソク三本立てたケーキで祝う四人。君たちは、アレか、『まんがタイムきらら』に出てくる仲良し女子高生か?萌え萌えキュンか?

だがこの仲良し四人組が、40年前には各々将来を嘱望された映画監督だったとなると、話は重層的になってくる。オンボロ車を押し、各地を廻って十人規模の野外上映会を開く四人。ノートパソコンをプロジェクターにつないで、上映するのはチャップリンの『モダン・タイムス』。音響がままならないから、あまり鑑賞に支障の出ないサイレント映画なんだ…と思い当たれば、陰影はさらに深まるだろう。最年長でリーダー格のイブラヒムさんがスマホを手放さず、ラクダと自撮りする場面は観客席の、ほのぼのした笑いを誘う。だが本来、彼も仲間たちも、スマホの自撮りではなく映画を作り、チャップリンの白黒映画でなく自分たちの作品を世に問う半生を送るはず、ではなかったか。

それでも映画を愛し、映画に賭けつづける彼らには、学生時代の夢を捨てきれないまま大人になり、ついには老境を迎えた「永遠の高校生」「フォーエバー・ヤング」みたいな、いさぎよいペーソスが漂う。こんな風に人生を棒に振れるなら悪くないと一瞬、錯覚するほど。

だが彼らの夢を途絶させたのは、軍部のクーデターであり、政治だった。そこを錯覚してはいけない。

打ち捨てられ、少年たちがサッカーに興じる遊び場となった野外映画館をよみがえらせ、劇映画の上映をしようという大きな企てに、老人たちは着手する。

どんな映画がいい?アンケート用紙を配ると「まずはアクションだな。人を呼ぶにはアクションだよ」「スターウォーズ」「サルマン・カーン」おおっと、インドのスーパースター・サルマン、スーダンでも人気か。…しかしそこには、かつて映画協会がスーダン独自作品の配給を禁じられ、海賊版のインド映画ばかりを上映しながら衰退していった歴史がある。まったく、どんなエピソードにも政治や社会は影を落としているのだ。

やがて四人が選んだ映画は何か…これは観てのお楽しみ。感染予防を意識して、声をひそめた観客席からも、音にならないどよめきが走ったとだけ言っておこう。本作のハイライトのひとつだと思う。

だが四人の意気込みを、ふたたび政治が阻む。2015年。テレビでは得票率95%で再選を決めた大統領が7000年の歴史を持つ国家と「民主主義」は世界のお手本だと自賛し、軍および「選挙の適切な運営に寄与した」警察・そして反乱分子を排除した治安部隊への感謝を表明する。95%の得票率というだけで、どんな「適切な選挙」だったか想像はつくだろう。

パンフレットによれば、この映画の完成直後・2019年に、30年続いたバシール政権の独裁が平和的デモによって打倒された(ただし反動勢力の台頭による混乱は続いている)という。だがスーダンにとっては克服した(と思いたい)直近の過去を描いた本作は、日本に暮らす吾々にとっては将来、進んでしまうかも知れない道を暗示する不吉な予言に見えてこないだろうか。映画鑑賞に政治を持ち込むな?中立的に観ろ?独裁体制下のスーダンに生まれ育ち、映画の完成時40歳だったスハイブ・ガスメルバリ監督は「本作は政治的な映画なのでしょうか?」と問われ、「もちろんです!」と答えているのだが。

映画はことさら政治を前面に出してはいない。四人がことさら政治的な主張をするわけでもない。ただ映画を愛しているだけだ。それはまったく非・政治的な願いとも言える。だが、彼らが国や独裁者でなく映画を愛することを選んだとき、言うなれば「非政治的でありたい」という彼らの願いこそが、もっとも政治的な反抗になった。

その程度にはフクザツなんだよ、「○○に政治を持ち込むな」とか政治性ど真ん中の戯言を弄んでるボクちゃんたち。

* * *

久し振りに渋谷に出たついで、Renge no Gotokuに出向いてみた。

渋谷駅の…東…西…ええと、あのへん(渋谷の地理は分からん)で数十年にわたり親しまれながら、再開発であえなく立ち退きとなった排骨担々麺の名店・亜寿加が同じ渋谷で場所を変え、復活した店だ。東急なんとかタワーの裏手、中目黒駅のほうにワーッと登っていくほうに(だから分からんのだて)スマートフォンの地図を頼りに行ってみると、出ていた看板が

「渋谷のワルフードが、ここにある。」

わ…ワルフード?いや、たしかに排骨担々麺って、ちょっとワルなイメージあると言えばあるけど…大いに動揺しつつ、よく見たら「渋谷のソウルフード」だった。ソと、ウの天辺の小さな縦棒がコントラストで見えにくくなっており、やー誤解したわ、めんごめんご。

再確認しておくと、パンチのある排骨には優しい広東スープでなく、ガツンと拮抗できる坦々風味が好いと思っている。熱い麺もいいけど、自分は圧倒的に冷やしを選んでしまう。サービスの白ごはん小も、高菜漬けも健在。新しい趣向として冷やし排骨には胡瓜のほかに水菜も盛られ、お皿もキリッと冷やしてある。ポットの冷水にはミントらしき葉が浮かべられ、なんだか細かいところの解像度が上がった感じ。

かつて亜寿加の店員だった人が、神保町で開いた排骨担々麺のお店もあって、こちらも健在の様子。どちらも生き延びてほしい。

* * *

・映画『ようこそ、革命シネマへ』公式サイト(外部サイト)

6月上旬現在は、渋谷のユーロスペースで上映中。オンラインのチケット購入ページに入ると「やべ、客席ぜんぶ埋まってる…隣席の人とか気になる…」とビビるけど、実際には一席とばしで接触をさけるようになっていて、ただ元から座れない席も「人が取ったので座れない席」と区別がつかない模様(たぶん)。

寓話としてのSF〜『ハオ・ジンファン短篇集』(2020.06.14)

梶尾真治(カジシン)だったと思うが、森下一仁だったかも知れない。たぶん1980年代前半のSFに「ちり紙交換」をモチーフにした短篇があった。「ご家庭でご不要になりました古新聞・古雑誌・その他ボロきれなどございましたら、どうかお気軽にちり紙交換に申しつけください」と録音テープをスピーカーで流しながら、街を(町を、だったかも知れない…当時の意識としては)巡回する軽トラックが居たのだ。文言のとおり、古新聞などを出すと引き換えにロール式のトイレットペーパーを一つとか二つとか呉れる。もっと昔は、四角い「落し紙」だったのだろう。

小説では近未来、社会で用済みとされた高齢者(当時は「老人」と呼ばれた)が自発的に巡回の処理車に身を委ね、遺族は「処理」され一束のちり紙と化した身内の亡骸を受け取る。人間が選別されるディストピアを、身も蓋もなく廃品回収になぞらえたわけだ。小説では「処理」されたての紙は、四角い落し紙だったと思う。暗澹たる設定だが、どこかノスタルジックな抒情を感じさせる作品だった。

誰が作者かすら詳らかでない(本当にすみません)何十年も前の短篇を思い出したのは、例によってニュースのせいだ。コロナ禍にともなう医療崩壊の可能性を踏まえて、どこだかの医師が高齢者向けの「私が受ける治療の機会を若者に譲ってください」と宣言するカードを提唱したという。そりゃあ思い出しますよね、高齢者が自発的に「処理」される話。

無論、思い出されるのは「姥捨て山」の民話でもいい。80年代初頭に短篇を書いた作者も、かかる時代の到来を真剣に予測し憂慮したわけではないだろう。それでもSFは、外挿法(エクストラポレーション)と言って、書かれた当時=現代の社会問題を、遠い未来や銀河の他の惑星の状況に落とし込む手法を身上としている。らしい。正直わからない。

SFに限らず、物語は物語それ自体の完成度に奉仕するものであり、社会に物申してるか否かが評価の基準ではないだろう。

とはいえ、物語の形をとることで初めて伝わりやすく対象化される思想や問題提起もある。

もっと下世話な観点で考えると、ストーリー展開の面白さ・描写の巧みさやキャラクターの魅力といった、物語の「良さ」を構成する要素には、当然「社会問題をビビッドに(あるいは象徴的に)反映しており、なんとも考えさせられる」も含まれるはずだ。物語それ自体の完成度を追求した結果、社会性を帯びても不自然ではない。

しかしやっぱり「今の社会と引き比べ、身につまされる思いをさせる」ことばかりを狙うのが創作でもないだろう。読み手にしても、そうした効能ばかりを求めていると自分が不純に思えてくる。単に同じコード進行(物語から教訓を引き出し、身につまされる)ばかりだと食べ飽きる、ということかも知れないが。

…なぁんて、うだうだした懐疑を「なに言ってんの?」「逆に政治や社会性を持ち込まない○○(芸術でも、何でも)って何なん?」とねじ伏せるような迫力に満ちた短篇が「北京 折りたたみの都市」だ。

中国系アメリカ人のテッド・チャンやケン・リュウに続き、中国本土からも『三体』の劉慈欣などが現れ進境いちじるしい中国(系)SF。早川書房から出たアンソロジー『折りたたみ北京』の表題作でもある。

著者はハオ・ジンファン(冒頭にしるしたとおり本サイトの形式では漢字が表示できないので、不本意ですが片仮名表記とさせていただきます)。これまた不本意なことにハヤカワのアンソロジーは読みそびれていたが(すみません)その単著を読む機会に恵まれた。

・『ハオ・ジンファン短篇集』(及川茜訳/白水社/2019年)(外部サイト)

で「北京 折りたたみの都市」。これが凄い。ヒューゴー賞。映画化も予定されているという。たしかに、人口問題を解決するため(?)都市を三つの階層に分け、時間区切りで「休み」の階層を「折りたたみ」交替制で運用するスペクタクルは、巨大スクリーン向きだ。のっけから酸辣粉や山積みのナツメ・胡桃を供する露店が登場し、焼きそばに焼きビーフン・回鍋肉に水煮牛肉といった庶民の食事から、富裕階層の豪華なパーティーまで、いや、食べ物ばかりでなく生活描写も全般にわたって「映える」。

しかし本作の凄味は、生活感たっぷりに活写される各階層の格差だ。

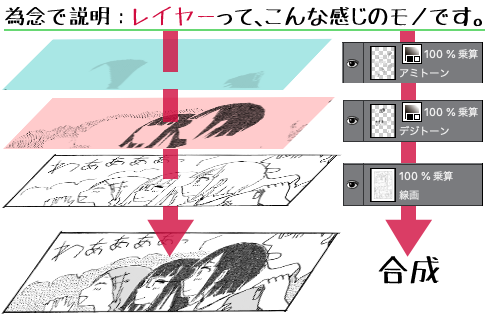

これは現実の話(比喩のため話を一旦、現実に戻します)、たとえば旅行。一番速い新幹線からハイヤーに乗り継いで観光スポットを巡り、予約の必要な名店でコース料理に舌鼓を打つのと、一番安い深夜バスで現地入り・コンビニの無料Wi-Fiを頼みに徒歩か地下鉄・食事も何食かは現地スーパーの値引き弁当みたいな旅行は、同じ土地を訪ねても「レイヤーが違う」。実際には両者はしばしば混じり合い、境界も定かではないが…

折りたたみ式の北京は、文字どおりにレイヤーが違う。貨幣の価値も人命の重みも、三つの階層ではドラスティックに異なる。その違いをリアルに描き分けるとともに、まさに物理的なレイヤーとして断絶させることで強調したのは、SFならではの手柄だろう。SFえらい。SFすごい。

問題は、ここで描出された格差のほうは、とても「SFならでは」の誇張に思えないところだ。エリートが豊かな暮らしを享受する第一階層の富が、実は最底辺の第三階層から・それも時間や人生を収奪することで得られていると示唆するところまで含めて、この物語は(未来どころか)最初にWebに発表された2012年の現実そのものだったし、2020年の今はますます現実そのものだろう。とくに日本では。

SFといえば(ここで話はまた少し逸れる)昔からの定番に「人類が一定の発展段階に達したとき…」というネタがある。

最もよく知られた例は『2001年宇宙の旅』だろうか。宇宙の彼方からやってきた高度な知的存在が、月に強力な磁力を発する石板を埋めておく。それを人類が掘り出し、太陽の光を受けると信号を発する。地球にいた猿たちが進化し、月面に埋まった石板を掘り出す=宇宙旅行ができるテクノロジーを手に入れたと分かる仕掛けだ。

『2001年』だと件の知的存在は、人類は次の段階に進化する準備が出来たと判定するが、他の作品ではそうとは限らない。宇宙に進出する能力を手にしてなお好戦的であり続ける人類は、宇宙全体の脅威だとして、遥かに高度な文明をもつ存在に罰せられ、地球から外に出られなくなってしまう。そんなSFも多く書かれている。

21世紀、正確には2010年を過ぎたあたりから、人類には(宇宙からの外的な攻撃がなくても)内側から自壊するブレーキが備わっているのではないか、そんな疑念や諦念にとらわれるようになった。物体が光速に近づくと重量が増して加速できなくなり、とうとう光速を越えられないように。時代が進むほど社会はより民主的になり、公平性も増していくと思われたものが「これ以上は進めないよう自爆装置が内蔵されてます」と言わんばかりに崩壊するさまを見てきた十年(とくにこの五年)だった。

「北京 折りたたみの都市」が未来どころか現代・現在に見えるのも、そのせいかも知れない…どんな暗い未来を予想しようと、現実が未来に追いついてしまい、描こうとする未来を現実の救いのなさに引き寄せ、越えられなくしてしまうのだ、なんて(それこそ)SF的なことを考えたくもなる。

短篇集に収められた七つの作品は、それぞれ方向性も「身につまされ」度も違う。これなら昭和の日本のSFとそう変わらないなという話もある(だからダメというわけではないが)。

そんな中、時代に追いつかれる形で「北京」に匹敵する痛烈さを獲得しているのが「繁華を慕って」だ。

「弦の調べ」と二部作をなす作品で、宇宙からの侵略を描いている。鉱物資源が目当てで地球を収奪しに来る異星人もまたSFの定番だろうが、もうひとつ「芸術」も奪いに来たというヒネリが効いている。自分たちより圧倒的に優位に立つ存在として異星人を崇め、自らを貶めて魂を収奪されるジェイムズ・ティプトリー・Jrの傑作「そして目覚めると、私はこの肌寒い丘の上にいた」とも通じるテーマだが、こちらはもっと即物的だ。

というのも鋼鉄の身体をもつ異星人たちはナチスが美術品を略奪するように、貪欲に芸術を求める。劇場やコンサートホールは攻撃されず、特におメガネにかなった芸術家は異星人が造った楽園に隔離され、安全も創作活動も保証される。このため人々はこぞって自らや、自分の子供を芸術家にしたがるのだ。もちろん楽園は檻であり、芸術家として成功するためには異星人の侵略に協力する必要がある。自分の才能が本物であったと信じたい、死んだ後でもいいから正当に評価されたいと苦悶する主人公と、広場に集まる避難者・抗議者たちが対比される場面は、最近われわれが見た光景を思い出させないか。

「おまえのためらいは連中のためだろうが、連中とおまえに何の関係があるのだ。

言っておくが、やつらのために考えたところで、やつらはそれに感謝などしないぞ」

コロナ禍による緊急事態宣言・自粛ムードの中、ネットには「芸術家」たちの声が溢れた。

劇場などの閉鎖により、直接に仕事を奪われた役者やミュージシャンだけではない。「外出自粛が奨励される今だからこそ、家で楽しめる電子書籍やオンラインコミックを奨励しよう(と言いながら自作をアピールする)」「今までに描いたイラストの代表作4枚をアップロードして、次の人にバトンをつなげよう」中には「人々の心を和ませるため、旧作を再掲示しよう」なんて文言もあった。いやそれ、仮にも表現者を自称するものが、そんな(自己利益のためなのが見え見えなのに人々に恩を着せるような)杜撰な言葉選びでいいの?

大急ぎで新作を造り披露する者もあれば(僕もその一人だったが)、新作はないけれど旧作を見て私を芸術家だと認めてくださいと乞う人たちもいた。

未来が脅かされたように感じられた時だからこそ、自分は表現者でいたい、アーティストとしての自己を全うしたい、という気持ちは痛いほど分かる。だが、広場に集まる避難者・抗議者たちとの断絶の可能性に、バトンを廻しあう「芸術家」たちは、どれくらい自覚的だったろう?

大衆は芸術を理解せずアーティストを憎んでおり、むしろ足を滑らせ失敗するのを心待ちにしているのだ、という口説き文句は、異星人の口を借りた吾々(創作者)自身の内声ではないか。実際に、東京都が都の望む「芸術」作品の作り手を募集して、生活の資を求めるクリエイターたちが殺到する事例もあった。が、そうしたあからさまな事例に限らず、さまざまな局面で(芸術家としての)吾々は、3メートルの高さから人を見下す銀色の異星人に「魂を売れ」と持ちかけられているのではないか。

あまり普遍性のない「痛烈さ」だし、作者もそこまで考えて書いたことではないかも知れない。だが時に物語は時の因果をねじ曲げ、現実のほうを引き寄せる。先週は、ひょっとしたら「政治的でありたくない」という願いが、もっとも政治的な反抗になるかも知れない状況について考えた。今週は逆に、政治から切り離され純粋に「芸術家」でいたいという願いが、もっとも政治的な奸計の手先に人を変えてしまう物語を前に、考え込んでいる。

来週は、もう少し(あるいはものすごく)気楽な話をしたいものです。

アーシュラ・K・ル=グウィン(もちろん優れたSF作家だ)の評論集『夜の言葉』に収録された「魂のなかのスターリン」は、検閲からの自由を訴えていたはずの作家が、商業主義には容易く魂を売り渡してしまう危険を説く。のだが、6/14現在のこの古書価格は高すぎますね…

怪物はどこにいる〜宮部みゆき『火車』(2020.06.21)

犯罪を犯さなくてすむのは賢い者で、愚かな者は犯す羽目になる、あるいはいつそ、運のいい者は犯罪を犯さず、運の悪い者は犯罪者になる、と言ひたいかのやうだ。

(P.D.ジェイムズ『罪なき血』書評―丸谷才一『ウナギと山芋』中公文庫より。強調は引用者)

* * *

お店の中で小さな子供が「○○がほしい」と駄々をこね、泣き声をあげる。実際に見ることは少ないが、絶無でもない光景だ。けれど、その子供は一味違った。まだ言葉も覚えたてと思しき幼児が

「(その商品を)買いたい、買いたいー!」

と泣き喚いていたのだ。おお、すごいな!と感心してしまった。その齢で既に物を「買うこと」自体の快感を知っているのか、末恐ろしい子だ!と思ったのだ。今にして思えば幼さなすぎて「(お母さんが)買って」もしくは「(自分は)買ってほしい」の主客を純粋に(文法的に)取り違えただけかも知れないが。

物やサービス=商品を「買うこと」は、それ自体で快楽だ。購入した商品の使用価値や、それを所有することで示せるステータス的な価値以前に、お金を払うこと自体に癒やしや救いとすら言える快楽がある。無理もない話だと思う。財布からお金を出して、商品を買うとは、商品を供給する人や社会とつながることだからだ。

「人は一人では生きていけない」などと、さも素晴らしいことのように言われるが、「人は愛なしでは生きていけないが、問題は、にも関わらず多くの人たちが愛なしに生きねばならないことだ」という言葉もある(出典不詳)。部族や村落の共同体が崩壊した近現代、日々お金を払い何かを購入することで、ようやく「一人じゃない」生きかたが出来る者たちもいた(いる)のだ。TwitterやFacebook・InstagramといったSNSがない時代は、尚更そうだったかも知れない。

「買いたい」と泣く子供に衝撃を受けたのと、宮部みゆき『火車』(新潮文庫)を読んだのは、どちらが先だったろうか。当人の経済状況では本来できない多額の買い物を、後払いのローンでしてしまう「カード破産」をモチーフにした1992年の社会派ミステリ小説だ。

投票しようにも誰もマトモな候補者がいない、などと言われる東京都知事選で「実はいるマトモな候補者」宇都宮けんじ氏をモデルにした人物が同作に登場していたと知り、数十年ぶりに読み返してみた。多額の買い物で…と言っても、それが本当に地獄行きの車(火車。仏罰で死に瀕した平清盛を迎えにきたやつだ)に変じるのは、金利が金利を生み数百万・数千万にもなる消費者金融のカラクリのせいで、それを是正すべく闘い続けていたのが、作品の助言者として献辞も捧げられている弁護士の宇都宮健児氏であった。のみならず、これまでにも都知事選で百万単位の票を集め次点となっている、知る人の間では有名人なのだ。

つまり今回の日記「やーマトモな候補者がいない」とか逆に「野党の候補が割れちゃったよー」とか言ってないで、いいから宇都宮氏に入れなさいよと売り込む狙いが見え見えなのですが。売り込みたくもなるでしょう。2016年、アメリカ合衆国・大統領選挙の有権者でない世界中の人々が「トランプだけはやめて」と願ったように、今「頼むよ都の有権者」と歯ぎしりしている他道府県の住民や、都に在住しているのに選挙権を持たない人々は少なくないはずなのだ。※当方・神奈川県在住。

商品の購入によって社会とつながる…という話で始まった今回の日記ですが、投票は、ロハだから。買い物とは別の仕方で社会と関わり・つながれる重要な機会だから。お願いしますよ、ほんとに。

* * *

さて、以下は余談である。

『火車』が発表され、絶賛された頃「しかし…」と苦言を呈する評があった。事件を追いかける刑事の、まだ10歳の息子が実は養子で、そのことを当人に告げていない(しかも「12歳になったら教えような」と約束しあっていた伴侶は事故で先立っている)というエピソードは、謎解きに寄与しない不要なものではないかという主旨の批判だ。

そうだろうか、と僕は思った。むしろ複数の点で、この小さな秘密こそが『火車』を小説として駆動させるために不可欠な、心臓部の歯車だというのが僕の見立てだ。

これは再読して見直したことだが、まずひとつ。本篇では養子の事情が、こう語られる。

「智は本間と千鶴子の実子ではない。まだ乳飲み子のときに、養子にもらった子供だ。

特別養子制度という、子供の産みの親の姓名を戸籍上に記載しない制度が認められる前のことだった」

(強調は引用者)

制度が認められた後であれば、実子でないことを告げねばと悩む必要もなかったことが示唆される。この小さな「制度の遅れ」エピソードは『火車』という小説全体を凝縮した、いわば雛形なのではないか。

すでにサラッと見たとおり、本作の主題は(宇都宮弁護士などの尽力により)法が整備され是正される「前の」消費者金融が、人を破滅させるカラクリだ。メインテーマだけではない。

・法的には返済責任がない家族にまで圧をあたえる取り立て業者の脱法的な手口。

・相続放棄によって親の借金を負わずに済むはずの制度、が機能しないケース。

・犬を飼えないはずの団地の子供が犬を飼い、ペット飼育に制限がないはずの戸建て家持ちの子供が犬を飼えないという皮肉から生じる軋轢。

ザルの目を細かくすれば、もっと拾える。刑事とはいえ休職中で手帳を振りかざせない主人公が私的に捜査を進めるための抜け道まで含めて、『火車』はそれ自体「バグが仕様」である社会・システムの穴・法治主義のセキュリティホールが、人々を不幸に・ついには地獄にまで落とす、巨大な歯車装置であるかのようだ。

制度のバグに翻弄され、逆に制度をハッキングすることで生き延びようとする犯人の行動もまた、既存のミステリとは一線を画していた。『火車』には別の文脈で「脱皮を繰り返すヘビ」という喩えが出てくるが、追う側からは不可解と思えた犯人の行動が、当初の計画Aが失敗してプランBに乗り換え、またプランAに戻るというイレギュラー処理だった(だから把握されにくかった)と明かされる終盤は、まさに身をよじらせながら脱皮するヘビのように壮絶で、読者の背筋を凍らせた。

一羽の蝶の羽ばたきが、地球の裏側の気候を変えるように、犯人すらコントロールできないカオスとして生成される犯罪。それは犯人が緻密な完全犯罪計画を組み上げ実行し、それを探偵役が現場から遡り逆算・解体(リバース・エンジニアリング)に成功したとき事件が自動的に解決する、(古典的な情報伝達モデルを思わせる)古き良きミステリの終焉を告げていた。大げさかも知れないが。

「養子の件」はさらに、物語の決定的な局面で主人公の態度を決定する。

念のため確認しておくが、親子に血の繋がりのないことは、罪でも咎でもない。だが既に見たように、法的には何の問題もないことが社会的・世間的には「傷」になる。それはもう、社会哲学や倫理学の問題だ(5月31日の日記参照)。「痛くもない腹を探られる」と「脛に傷を持つ」の中間で揺らぐ主人公は、社会の「バグ(仕様)」のせいで翻弄される苦しみを、身を持って知っている。

だから、ついに犯人の所業の全容を知った彼は「許せない」「非道い奴だ」と断罪するのでも「犯人もまた社会の犠牲者なのだ」と免罪してみせるのでもなく、心の中で告げるのだ。

「もう、よそうや」と。

血縁でないことを傷として抱える刑事と、血縁ゆえに家族の借財から逃れられない犯人の、皮肉な対比。

今回の日記、すでに『火車』のいわゆるネタバレをしまくっているのだけど、別に心配してはいない。「ここがこの小説のキモ」と思ってる人は、たぶんそんなに居ないだろうと思うからだ。しかし、こと自分に限っては『火車』の、他の宮部作品を含めても、最も印象に残った言葉はこの「もう、よそうや」だった。

…初期の宮部作品には、犯罪や悪・怪物的なものを自身とまったく無縁なものと考えない、一方まちがえば自身も悪に取り込まれ、怪物になりかねないという共感や共鳴があったように思われる。それは恐怖でもあり、真っ当な主人公たちが、悪の誘惑から懸命に逃れようとするにしても、だ。

人情味あふれつつも正義の立場を揺るがせない探偵や刑事が犯人に「同情」してみせるのとは違う、同類意識とは言わないまでも「共鳴」や「共感」の架け橋をつなぐ、「養子の件」は物語に不可欠のパーツだった。

しかし後年、この「怪物を自身も内包している自覚」は宮部作品から失なわれていく。

直木賞作品となった『理由』や、大作『模倣犯』では、もはや怪物は理解も共鳴も不可能なものとして、吾々の外部にある。『模倣犯』のラストで、登場人物の一人が「お前たちのような冷酷な者は、私たち真っ当な暮らしを営む人間と同じ地面に立ってはいないのだ」と犯人を断罪する場面は象徴的だった。

そうして僕は宮部作品から離れた。村上春樹が『ねじまき鳥クロニクル』や『海辺のカフカ』で、なにか邪悪なものを金属バットなどで暴力的に排除することを「必要なこと」として描くのに違和感を憶えたのと、同じ時期だったと思う。(春樹氏とのつきあいは、離れたりまた近寄ったりで続いているが…)

* * *

【まとめ。『火車』は制度の穴・法治主義のセキュリティホール・社会のバグすら仕様として作動し人々の暮らしを破壊する怪物のようなシステムと、それに呑み込まれ自らも怪物と化した者の「他人事ではない」悲劇であり恐怖譚である。(しかし後年の作品は「まともな吾々」と「怪物」を切り離してしまう)。】

四半世紀ぶりの再読で『火車』には、後年の「吾々」と「怪物」の切り離しを促す断絶も、内包されているように思われた。その反面、宇都宮弁護士などの奮闘があるにも関わらず、法治主義のバグ・社会のセキュリティホールは極地のオゾンホールのように拡大してもいる。カードローンに苦しむのは自分探しや変身願望に捕らわれた人たちという通念はとうに消え失せ、ふつうに暮らしたい・生き延びたいと思うだけで火車に追い立てられる社会に、この国は変じてしまった。

「人を怪物として再生産してしまう巨大な『火車』マシーン」と対決するヒントが、宮部氏ほどの優れたストーリーテラーの近作に期待できないとしたら(や、近作は拝読しておらんのですが)それはとても残念なことだ。

とはいえ。それでもなお。『火車』には恐ろしいほどの迫力と、ページをめくる手を止めさせないリーダビリティがある。人は(とゆうか自分は)なぜ好きこのんで、こんな怖い話を読みたがるのだろうと、ページを閉じて街角で考えこんでしまうほどに。

なんだって人は、怖い話を見聞きしたがるのだろう。それは世界が、森の中でいつ毒の棘に刺され命を落とすか分からない太古から、気づけば数千万円の負債に巻き込まれかねない現代まで、そして時代がどう変わろうと最終的に老いて病んで世を去らねばならない人生そのものが、無情で恐ろしい巨大機械だから、かも知れない。物語を通して人は、邪悪で巨大なものの姿を垣間見る。そこで自身を悪と切り離し安心するか、自身に内包されている悪や死と向き合うかで、その後はまったく変わってくるのだが…

『火車』の結末、ついに犯人に手が届いた主人公の刑事は問いかける。教えてほしい、君は何物なのかと。その内心には、どんな恐怖や憤怒が渦巻いているのかと。

She said "I know what it's like to be dead" (彼女は言う、死ぬってどんな風だか知ってると)

"I know what it is to be sad" (悲しいってどんな気持ちだか知っていると)

And she's making me feel like I've never been born(そして彼女は僕を、生まれてこなかったような気持ちにさせる)

("She said she said" The Beatles)

『火車』なぜかAmazonのリンクが貼れないので、丸谷先生の『ウナギと山芋』貼っておきますね。今回の日記「『罪なき血』に見るイギリス探偵小説の終焉」説に多くを負っています。しかし、こんなしんどい日記になるとは(先週は)思わなかった…

やがて悲しき牛の尻〜ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』(2020.06.28)

「文学は蜘蛛の巣のように、たぶんそっと軽くではありますが、四隅でしっかり人生につなぎ止められています」(ヴァージニア・ウルフ)* * *

ちょっと持ち上げアピールが煩いかなぁと思いつつ、丸谷先生を「先生」と呼ぶのは、創作や表現の師匠として私淑(勝手に弟子を自称)しているからだ。不肖の弟子である。まあそれはいい。

ミステリにも造詣が深かったが、食べ物を語ることも大層お好きだった。前にも引いているのだが(2000年3月の日記参照)『007』の原作者イアン・フレミングが説いた小説作法の引用が強い印象に残っている。

「こんなふうに書く方がたしかに読者の感覚を刺激する(中略)

「彼は”本日の特別料理”−すばらしいコテージ・パイと野菜と、それから自家製トライフル(中略)−であわただしく食事をすませた」と書くかわりに、

「”本日の特別料理”というやつは一切本能的に信用していなかったので、彼は両側を焼いた目玉焼き四つと、バターをつけた熱いトーストと、それからブラックコーヒーの大きなカップを注文した」」

(『好きな背広』)

美食を愛し、多くの文章も書いた作家(丸谷氏のことです)が食事描写として、ゴテゴテしたカタログのような羅列ではなく、シンプルで庶民的(だが湯気が出るように熱々)な食い物をガツガツかっこむ姿を良しとしたのが面白い。美辞麗句で飾り立てるより、文章の極意は「達意」(きちんと意味が通じること)だと説いた先生らしいとも言える。

そんなわけで、御自身の食を語った文章でも、賛辞より悪口のほうが冴え渡り、記憶に焼きつけられている。『男ごころ』(新潮文庫)に収録された、国鉄時代の食堂車の鰻定食が酷かったという文章。白ごはんの上にウナギの蒲焼きが乗り、タレが白飯に染み渡るという食べ物だが、

「御飯が一番大事であることはみなさん御承知の通り」

鰻飯(お重かな?)だけど一番大事なのはウナギじゃなくて御飯、と初手からヒネリつつ「そんなの皆さん知ってますよね?」的に話を進めるレトリックから

「ところが、その炊き方がなつてゐないんですね。グチヤグチヤである。じつにまづい。それは例の国会図書館の食堂の、白い皿の上にあつたものと同系統のまづさであつた」

「例の」と言われても該当する文章がないのだが、「国会図書館の食堂みたいな」という分類だけで(ああ、なんか官僚的で索漠としてるんだな)と、まずさのベクトルが示唆される。「白い皿の上にあったもの」というモノ化。

「京都で行つた料理屋のうちの一つ、河久の若大将にこの話をすると、それはとぎ方のせいぢやないか、手でではなく機械で研ぐので、扱ひが乱暴になつて、米が砕けてしまふため、味が落ちるのぢやないか、とのことであつた。(中略)

若大将さらにつづけていはく、米はたくさん炊くほうがおいしいと言ひますが、あれにも程度がありましてね。二合よりは一升のほうがおいしいし、一升よりは二升のほうがおいしい。しかし、それ以上は駄目なので、うちは二升までしか炊きません。もちろん手を使つてとぎます。

言はれて見ればごく当たり前のかふいうことをしないで、機械じかけでとぎ、三升も四升も(あるいはもつとたくさん)一度に炊くから、ああいふ恐しいものが出来上がるのですね。(中略)

もちろん御飯だけがいけないわけではなく、蒲焼それ自体も生な感じで、なまぐさくて、気味が悪かつた。これだけひどい鰻飯を食べたことは今まで…一度ありましたね。十年以上前、これも食堂車(中略)で口にした、鰻定食である。注文するとき、その記憶がよみがへつたため、あわててもう一品、魚フライ定食も頼んだのです」

その御飯がどんなか、なんでそうなるのか、理詰めで攻める。名人の談話を引用し、どうすれば美味しく炊けるかとイメージをふくらましたうえで、それをひっくり返す。「こんなの今まで…」という紋切り型を「いや、一度あった」とヒネり、「やっぱり食堂車だった」国会図書館の食堂と同じ類似による強調・かつダメ押し。あの手この手の技法を駆使し「兎に角まずさを過たず伝えたい」という気迫(しつっこさ)が師匠である。

しかし、イアン・フレミング流の?技が冴えるのは、保険だったはずの魚フライ定食・海老とワカサギと鱈のフライの描写だ。

「が、これもいけなかつた。

悪口を書くのがもういやになつたから、これは詳しく言はないで、結論だけにする。まづい。」

(強調は引用者)

* * *

「小説とは、ゴシップの領域の拡大であり、演劇とはスキャンダルの領域の拡大である、とヴァージニア・ウルフは書いてゐた。

まるで一突きで急所をゑぐつたやうな、鮮やかな指摘である」(丸谷才一『遊び時間』)

ミステリに造詣が深く、食べ物を愛する丸谷先生は、いわゆる女流文学(閨秀文学などとも言いましたなあ)についても「文章を書かせたら女性のほうが上手いのは当然」くらいの態度で臨んでいた。ことさらフェミニストというわけではない。敗戦時に学生で「これで兵隊に取られずに済む」と喜んだという、いわば昔のひとだから、今から見れば男尊女卑的なところもあったろう。聖人化するつもりはない。ただ、日本の平安文学と近代英文学が専門領域なら当然の見識だった。

さらに自身が小説の師と仰いだのがジェイムズ・ジョイスで、彼と並んで「意識の流れ」の技法で知られたのがヴァージニア・ウルフだったから、そう言及はないにせよ「当然」一目は置いていただろう。

関心は持ちつつ、なかなか手が出なかった彼女の作品(怖かったわけではないです)を読む機会に恵まれた。

・ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』(平凡社ライブラリー)(外部サイト)

1928年に行なわれた、二つの講演を編集したものらしい。〈女性と小説〉という題で依頼されたはずの講演は、どんどん横滑りして第一章の半ばでもう、こんな描写に行き当たる。

「夕食が始まりました。スープを召し上がれ。肉汁で作った、透き通ったスープでした。空想を掻き立てるものは何もありません。透明なスープの底にお皿の模様も見えそうでしたが、模様はなく、無地のお皿でした」

「次に牛肉と青野菜とジャガイモの付け合わせが来ました。その質素な三位一体は、泥でぬかるんだ市場にたたずむ牛の尻とか、縮れて端が黄色くなった芽キャベツとか、値引き交渉とか、月曜の朝に女たちが手提げを片手に歩いている光景を連想させました」

自分も腹が立ったら「自分の鼻くそで窒息してしまえばいいのに」とか「カシミアのセーターの背中にびっしりオナモミが引っつけ」程度のことは考えたり言ったりするけど、もう足元にも及ばない。

「次にビスケットとチーズが来て、水差しが何度も回されました。ビスケットというのはパサついているものであり、それは芯までビスケットそのものでした」

極めつけはプルーン。「無慈悲な野菜(果物ではありません)」「守銭奴の心根のように筋張っている」「八十年間ワインと暖房を倹約してなお貧者に分け与えようとしない、そんな守銭奴の血管を流れる血液のように汁気がない」いちど守銭奴と言ってから、いいや、ただの守銭奴じゃなくて八十年間…とイメージをふくらませる畳み掛けのくどさもさることながら、「プルーンをも喜んでいただく寛容な人もいると思いいたさねばなりません」のイヤミの強烈さ。

だが、この語彙力の乱打と言うべきメシマズ描写に「量はたっぷりあり、炭鉱夫はきっとこれよりわずかな食事にしかありつけないことを思えば、食事に文句を言う筋合いはありません」という一節が混入すると、もう笑ってはいられない。なぜ語り手は、こんな「泥でぬかるんだ市場にたたずむ牛の尻」のように惨めで「無地のお皿に透明なスープ」回されるのは水差しという貧相な夕食を摂る羽目になっているのか。

それは、女性が男性と同じように大学に通うための基金自体きわめて貧弱で、作家がゲストとして分け前に預かる女子寮の食事などに、とても予算を割くことができなかったからだ。1860年代から60年かけて、女子の高等教育のために、家事や子育ての間をぬって女性たちが集めることが出来た資金は3万ポンド。 「掻き集めたお金は一ペニーにいたるまでカレッジ建設のために取っておかねばならなかった。

快適な設備は後回しにする以外なかった」(脚注より)

男性の潤沢な寄付によって造られた男子向けの大学の図書館に、女性は立ち入ることが出来ない。芝生すら、横切ろうとすれば制止される。もう笑ってはいられない。

* * *

実は本書=この講演録の結論は冒頭ですでに先取りされている。

〈女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない〉

だが、このシンプルな結論を過たず伝えるため、彼女は自身を取りまく世界をことごとく語り尽くそうとする。夕食がまずいとなれば「どうまずいか」牛の尻や守銭奴の八十年を持ち出して、くどいくらいの説得を試みる。

それはまるで、あらゆることは「分かりやすく」「伝わりやすく」要約してしまったら「うん、それなら知ってる」「もう分かってるよ」と素通りされてしまうと危惧するかのようだ。実際、そうして彼女が「正しく」伝えようと繰り広げる比喩は(値引き交渉とか)いちいち心に響き、90年前の思惟と思索が一つ一つ、痛々しいくらい「それな」と現代の吾々に突き刺さる。

世の男性にとって、人類の半分=つまり女性を無条件で自分より劣った存在と考えることは、自分の姿が二倍に大きく見える魔法の鏡を手に入れたに等しいと著者は看破する。根底にあるのは、他人より優越していないと安心できない・自我を保てないという呪いだ。その呪いは、人類の半分を「安くして」自己の優越を確認すれば解けるかといえば、そうではない。富と権力を手にした者が「懐中にハゲタカを飼わねば」ならず、より多くの所有や獲得をという渇望に、自らの内臓をついばまれる様子を彼女は見て取る。

そして(もしくは「だがしかし」)こうした洞察も、安定した収入がなければ得られないと著者は説く。財布から10シリング出すたび心配しなければならないこと、家賃や食費を確保するため(作家の場合、己の節を曲げて文章書きと雑用とが混在した)薄い稼ぎの労働をしなければならないことが、どれほど己を卑屈にし、思考を妨げるか。弱者は弱者で、生活の窮迫に心を喰われてしまうのだ。

「わたしたちはパンだけでなく、バラも求めよう。生きることはバラで飾られねばならない」という(國分功一郎『暇と退屈の倫理学』)。戦中戦後をくぐり抜け、高度成長期まで辿り着けた(ついでに言えば男性の)丸谷先生は、パンに事欠かない境遇を手に入れたうえで、食堂車の定食にバラを求めることが出来た。だが、ヴァージニア・ウルフが描いた90年前の世界と、吾々が暮らす今の世界は、バラを求める者はパンにも事欠き、パンに事欠かない者はバラを求めようとしない(ハゲタカに内臓を喰われ続ける)、そんな二極化の地獄ではないか。

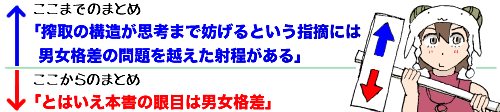

けれど、ことを人類の残り半分まで拡張し、持てる者と持たざる者の対立に帰してしまうことは「いかに女性が不当な地位に置かれてきたか」という本書の訴えを「男だってつらい」と強奪することになりかねない。J.K.ローリング(女性)は『ハリー・ポッター』第一作を生活保護を受けながら書いたが、デビュー作『キャリー』を子供が寝静まった深夜の台所で書いたスティーヴン・キング(男性)だって「自分ひとりの部屋」を持ってなかった?いやいやいや。それで16世紀のロンドンで、女性が詩人や劇作家になることが制度的に不可能だった(後年の研究では異論もあるようです)その不公正まで帳消しには出来ない。

いかに女性が自分の人生を、思索を、執筆や表現の機会を許されなかったか。プルーンのまずさと対峙した時と同様、著者はもう、馬の魂が冴えるまでと言わんばかりに書き尽くす。すでに見たように、その文章はあまりに「取れ高が良い」。拾えるところが多すぎるので、今こそ言うべきかも知れない。「結論だけにする。(男女格差は)ひどい」

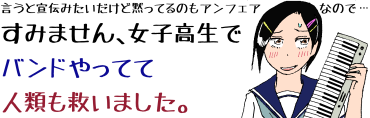

思い切り端折ったけれど、それらは既に克服された、今さら読む必要のない昔話…でもない。たとえば、フローベール(ボヴァリー夫人)やシェイクスピア(ロザリンドやクレオパトラやハーマイオニー)、古代ギリシャ悲劇(カッサンドラ、メディア、アンティゴネー)まで遡った、文学は堂々たる主人公として女性「キャラ」を称揚するのに現実世界の女性は二級市民か奴隷扱いだという指摘はどうだろう。今この国の漫画やアニメでは、女子高生が南極に行き、バンドを組み、鹿肉やフォアグラを調理し、キャンプに行き、もう少し年上で飲酒ができるヒロインたちは居酒屋めぐりをし、なんなら女子中学生が世界を救う(それも毎年)。

それらの作品に決して侮れない名作・佳作があることは否定しない(オタクだから)。

だがそれをもって「ほら見ろ、この国では女性が尊重されてるんだ」などとは、とても言えまい。2003年に政府が立てた「2020年までに女性管理職の割合を30%にする」という目標は今年3月の時点で外資系企業17%・国内企業8%の達成率で「目標を2030年に先延ばしする」とアナウンスされたという。ここで「それは女性に能力がないからだ」と言うひとは、この文章を「世の男性にとって」のあたりから読み直すべきだろう。

そんなわけで、『自分ひとりの部屋』は90年前の講演録でありながら、現在にビシビシ突き刺さる。逆にそれは恵まれた体験ではないか。現在がどうなってるかなど想定もせずに書かれた文章を読んで、それを現在に適用するとき、読み手の脳のシナプスは素晴らしく活性化しているに違いないのだから。

〈女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない〉

このテーゼを証明するために、著者はあらゆる故事を引き、景色を描写し、比喩に比喩を重ねる。逆にそれは、要は「女性に、自分の人生を持てるだけの収入と時間を与えよ」というテーゼを門にして、扉を開く鍵にして、社会とは何か・表現とは何か・自由とは・人生とは何か、およそ創作者が知っておくべき万象にアクセスできるということだ。とくに創作について得られる知見の多さは強調したい。文筆によって稼ぐとはどういうことか。作家にとっての誠実さとは。詩と小説の違いは。どこまで作者は作品に影を落とすべきか。なんなら百合について(!)。語彙の多さだけでも、大いに刺激され、勉強になるだろう。

繰り返し言うが、本書の「取れ高」は異様に良い。それにアクセスするためなら、著者の「フェミニスト的」主張くらい飲み込みなさいな。存外、飲み終えたら「なんだ、自分もフェミニストだ」と気がつけるかも知れない。

いつまでか分からないけど『自分ひとりの部屋』電子書籍が値引きで大変オトクです!

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2007

2005→

記事一覧(+検索)

ホーム

|