| 記事:2023年11月 |

←2312

2310→

記事一覧

ホーム

|

ヴェルデュラン夫人は私だ〜ルネ・ジラール『欲望の現象学』(23.11.05)

北村薫のミステリ「円紫師匠と私」シリーズには「私」を生涯にわたって導く名探偵=円紫師匠の先触れのような存在として「漢語使いのタツマロ」と呼ばれる変わり者の叔父が登場する。このタツマロ叔父が「私」に教えたのが「耳食」という言葉だ。もとは折口信夫の言葉だという。同じ不徳を岡倉天心は「世人は耳で絵を批評する」と戒めている(『茶の本』宮川寅雄訳)。タツマロ叔父のような導き手に「耳食はいけないよ」と諭されることなく生涯を突っ走ってしまったのが、もう一人の「私」=マルセル・プルースト『失われた時を求めて』の語り手だ。少年時代の「私」は伝え聞く評判だけで女優ラ・ベルマに憧れるが、ようやく観劇した実物を少しも良いと思えない。だが直後のパーティや翌日の新聞でその演技が(どうしようもない紋切り型のフレーズで)絶賛されるのを見て「やっぱり彼女は素晴らしかったんだ」と自身の失望を上書きする。

驚くべきことに最終巻の『見出された時』に至っても「私」の耳食は変わらない。かつて青年時代の「私」の目には途方もなく陳腐で詰まらない集まりに見えていたサロンを、教養にあふれた知識人の集まりだったと褒めちぎるゴンクールの文章(実在の作家だが文章はプルーストの創作)を読んで、己の判断はたちまち揺らぎ「あの人たちの素晴らしさが見えてなかった自分のバカバカ」と己を責め「やっぱり私には作家の才能がないのかも知れない」と自信喪失してしまうのだ。

そういえば岡倉天心『茶の本』には、シェイクスピアでも歌舞伎でも、良い芝居(の脚本)の条件は観客が登場人物より多くを知らされていること、という主旨の一節もあった。『失われた時を求めて』の「私」は生涯=物語全編をとおして愚かな勘違いに終始するが、それを回想する「私」=プルースト自身はその愚かさを透徹した視点で読み切って、われわれ観客と共有している。

* * *

集英社文庫ヘリテージ版の鈴木道彦訳、読みやすかったです(だからだったらなぜ読了に2年も)。毎巻ごとに各界の著作家が寄せた巻末エッセイも、共感できるものからスルーなものまで面白かった。個人的には、主人公の知己=ユダヤ人ブロックと、同性愛者シャルリュスの造形には「もし同性愛者でユダヤ人の自分(プルースト)が、どちらでもない立場(主人公)から各々の属性を見ることができたら」という切なる願いが込められているのだという四方田犬彦氏の視点が興味ぶかく(第6巻「ゲルマントの方II」巻末)。

別の意味でしみじみさせられたのが最終巻「見出された時II」の加藤周一氏のエッセイ。当初の執筆予定にはなかった第一次世界大戦という惨事にたいし、トーマス・マン(先月の小ネタでも少し書いたけど『魔の山』の主人公は最後に参戦のため山を降りるはず)など大多数の作家が自国を擁護し戦争に賛同したのに反し、また戦後こそレマルク『西部戦線異状なし』(未読)のような反戦文学が現れたけれど、戦中から批判的な視点をもちえたプルーストは(政治に関わる)文学者としても稀有な存在だったという。

21世紀の現代だからこそ第一次世界大戦=悪が常識だけど、当時の人々は翼賛ムードだったことが逆説的に把握されて興味深い。というか同じく文化人こぞっての戦争賛美を日本人は20年の周回遅れで知ることになるし、今現在リアルタイムでもロシアのウクライナ侵略・イスラエルのガザ虐殺においても吾々は攻撃する側の自己正当化を見せつけられている。

そんな体制翼賛モードの欺瞞を「雑音を遮断するコルク貼りの部屋にこもって、浮世離れした社交界の回想を綴っていた」プルーストひとりが察知しえた…そう考えると皮肉だし「やっぱり創作者ってスゲー(自分の好きなことに専念してれば「しぜんと」正しい判断が出来る)」と誤解しそうになるが、現実のプルーストは若い頃にはドレフュス事件で冤罪被害者となったユダヤ人将校の擁護側として体制(大勢)に反発した文学者の一人だし、ユダヤ人で同性愛者という迫害される属性の持ち主でもあった=その創作活動は社会に背を向けた(つもりで体制を無批判に受け容れた)ものではなかったのだろう。

そしてもう一つの「しみじみ」は、ここで「振り出し」に戻ったという感慨だった。かつては(それこそ耳食で)「世間から隔離され追憶に耽溺した」偉大だけど自分には無縁な古典と思っていた『失われた時』に、それだけではないかもと興味を持ちはじめた最初が、同作は「他人の模倣に取りつかれた近代人の自我の病が、最終的にはナショナリズムや戦争賛美に行き着く」メカニズムを描出しているというルネ・ジラールの指摘だったのだ。

二年弱に及ぶ長い読書を終えた10月の末日には、気が大きくなって250円のおにぎりをランチに追加したり(意味ワカンナイ)夕食で久しぶりに野○ホープのラーメンを食べたり(ほんと意味ワカンナイ)小さくお祝いしたのだけど、やはり一番はジラールのプルースト論を読み直しての「答え合わせ」ではないかと

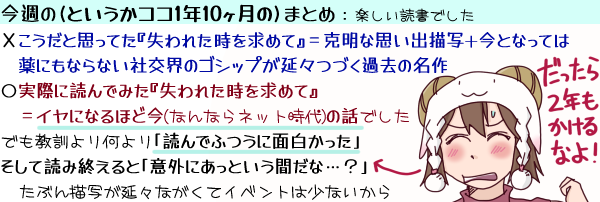

ルネ・ジラール『欲望の現象学』(古田幸男訳/法政大学出版局/外部リンクが開きます)を再読。あらためて思いましたね。あらかた忘れてて良かった…この本の細部がまだ頭に残ってる状態で『失われた時』を読んでも、ジラールが言ってること以外に何も心に響かず、中途で挫折していただろうと。耳食おそるべし。

* * *

『欲望の現象学』は最初期の論考で(文化人類学とか)まだ手が広がってないぶんジラール入門に適してるし、後の著作に比べればコンパクトだから図書館で借りても期限内に読みやすい。古書店や古本市を地道に回れば廉価で入手も出来ると思います。

実際に『失われた時を求めて』を読んでから再読して分かるのは、ジラールは己の理論をプルーストに適用したのではなく、『欲望の現象学』=ジラールの模倣理論そのものがプルーストの注釈・プルーストの抽出・プルーストの再構築だったということだ。もちろん抽出で再構築だから、ジラールの解釈が『失われた時』の全てでも「正解」でもないのだけど―

―同書でジラールが提示するのは、何か対象を欲する人の自由や自発性は「ロマンティーク」な幻で、現実にあるのは誰か(媒体)が対象を所有している・または欲しているのを見て自分も欲しくなる「ロマネスク」な模倣や羨望・ライバル意識に過ぎないという近代の病だ。彼によればロマネスクな羨望の病は・というか「登場人物より物が見えている」作者たちのロマネスク批判は(騎士道物語の模倣を夢みた)セルバンテスのドン・キホーテに始まり、スタンダール・フローベール・『失われた時を求めて』のプルーストと深化して、少し時代は遡るがドストエフスキーの『悪霊』で頂点に達する。

そうした羨望の病の一番の具現としてジラールの関心が焦点を結ぶのは(ちょっと意外なことに)主人公の「私」でも「私」が執着する恋人アルベルチーヌでもなく、アルベルチーヌが属するサロンの主催者ヴェルデュラン夫人だ。

社交界の華として君臨するゲルマント侯爵夫人にたいして二番手・三番手に甘んじるヴェルデュラン夫人の言動は、打倒ゲルマント家というライバル意識に支配されている。彼女はゲルマント家と親しいスワンや同家の傍流にあたるシャルリュス男爵を(前者にはオデット、後者にはモレルという想い人を餌として)釣り上げては拒絶し、一流の社交人だった彼らを無残に破滅させる。彼女のサロンは内輪のメンバーにすら容赦しない。謂われもなくスケープゴートに選ばれたサニエットは、よってたかって嘲笑される玩具と化す。戦争に及んでは体制翼賛の最右翼と化し、尾羽打ち枯らしたシャルリュス男爵にスパイの濡れ衣まで着せようとする始末だ(自分たちにスパイされる価値などありはしないのに)。

どうやら(自分の漠然とした思いこみとは違って)羨望と模倣の病は、それが原因となってナショナリズムや戦争を引き起こすわけではないらしい。だが結果として、この病は国家の病と親和性が高い。世間で話題になっていることなら、評判の音楽でもドレフュス事件でも「いっちょかみ」して自身の見識やコネクションをひけらかしたがる社交界の人々が、戦争なんていう「トレンド」に飛びつかないわけがない。そして最も大事なのが互いの(他のサロンとの/またサロン内部での)マウント合戦なら、彼女ら彼らが権威主義になるのは必然で、権威の最たるもの=国家に自身を同化するのも必然だと言える。

それだけではない。

ジラールによれば模倣の病は進行するにつれ憎悪の病と化す。中世の騎士物語に純粋に憧れたドン・キホーテや、『失われた時』の素朴なコンブレー村の人々にとって、模倣の対象は上に仰ぎ見るものであり、その自尊心は純朴なパトリオティズム(郷土愛)だ。だが病の進行によって、模倣の対象は自分が蹴落としたい・でも蹴落とせないライバルとなり、憎悪にもとづく自尊心は社会に向けられたとき(パトリオティズムではなく)排外主義=ショーヴィニズムとして現れるのだ。

「私たちは共通の理想や目標によって一体になれる。だが共通の敵や憎しみがあれば、もっと一体になれるだろう」そんな警句を誰か発していなかっただろうか。いなかったかも知れない。だが、この教えが世に蔓延し、人々の行動を支配していることは現代に生きる者なら誰でも知っているだろう。

「ちょっと皆の一体感に乗り遅れた」以外の罪を持たない哀れなサニエットを「いじり」という名の「いじめ」で囃し立てる「お笑い」芸人たち。コンテンツを愛好するより「フェミ」を攻撃するのに夢中に見える自称「表現の自由のために戦うオタク」たち。彼らにしてみれば彼らの目に映る「フェミ」こそ「何かを好きであるより攻撃するほうが楽しい連中」に見えているのだろう。世の中には「どっちもどっち」では済まない非対称性がある(ロシアとウクライナ・イスラエルとパレスチナは「どっちもどっち」ではないだろう)ことは承知のうえで、自身の正義が憎悪ベースになっていないか自省することは必要ではないか。

今「そうだそうだ、あいつらは自省すべきだよねー」と思ってるあなたが一番あぶないという話をしている。すでに見たように憎悪は、相手が集めている敬意に自分は恵まれていないという劣等感に基づき、それは「自分は不当に奪われている」という被害者意識につながりやすい。だから憎悪は「不当に迫害された私」というモデルに飛びつく。私は聖女なのに国を追放されましたというライトノベルのように。やられたら(やられたから)倍返しだと凄むテレビドラマのように。先にテロ攻撃を受けたのは吾々だと吹聴しながら病院に爆弾を落とす正規軍のように。

被害は停められなければならない。非道には声があげられるべきだ。だがそれが「侵害された者を代弁する私の復讐」として自己陶酔の甘い香りを放ち出したら、その甘美な香りは腐臭なのだと、吾々は自分たちが進んで地獄に飛びこむレギオンになりかけているのだと警戒しなければならない。彼らでも彼女らでもなく吾々がだ。

…話がジラールからもプルーストからも少し離れてしまった。プルーストに話を戻して、これはジラールが特に指摘していなかったことを加筆すると、社交界の花形・ゲルマント夫人の「何も考えてないが、ただ受け答えが上手くて皮肉な機知に溢れた」才気煥発さはどうだろう。トレンドといったらクチバシを突っこみ、気の利いたことを言いたがる小ゲルマント夫人でネットは一杯だ。

百年も前の、古めかしい貴族のエレガントな醜態が、なぜ今のネット時代の吾々にこうも適合するのだろう。『欲望の現象学』でジラールは、貴族というのは滅びた旧い階級ではなく、その美徳も悪徳も後の世のもっと庶民的な人々に遅れて伝わっていく先駆者なのだと上手いことを言っている。生活が苦しい苦しいとは言いながら(それが「高見えするプチプラ」や「コンビニスイーツ」だとしても)ブランドで己のセンスを誇示し、SNSの「いいね」に一喜一憂する吾々は、メンタリティとして大衆化した貴族だと言えなくもない。

ただし一方で、プルースト自身が「本を読む人々は(中略)私の読者ではなくて、自分自身のことを読む読者だ」と周到に断っていることも付記しておくべきだろう。「私の本は、コンブレーの眼鏡屋がお客に差し出すような、一種の拡大鏡にすぎない」(「見出された時II」)。ならば現代の吾々がプルーストに(あるいは『テンペスト』に)現代の吾々自身を見て「ヴェルデュラン夫人は私だ」あるいは「キャリバンとはわれわれのことだ」(『キャリバンの文化史』帯文より)と思うのも、身もフタもないけど当然だと言える。

そのうえで今の吾々が「自分自身のことを」プルースト、というかジラールが読んだプルーストに見出せる(えぐい)箇所を、もうひとつ紹介して終わりにしよう。

『失われた時を求めて』の最終章「見出された時」でヴェルデュラン夫人は、ゲルマント公爵夫人の義兄ゲルマント大公の後妻に収まり、かつて全力で憎んでいたゲルマント家に鞍替えしてしまう。嘲笑い侮蔑していたはずの同家の流儀や家風にすっかり宗旨替えしてだ。

憎悪は羨望の裏返しだから、そう驚くことではない…としたうえで『欲望の現象学』のジラールは、同様のことは(サロンのような小世界だけでなく)国際関係のような大きな世界でも起こりうるのだと説く。その例としてジラールが挙げるのは、あれほど第一次世界大戦で敵対し侮蔑していたドイツに20年後の第二次世界大戦で屈服して生まれた親独のペタン(仏)政権なのだが、自国の屈辱の歴史を苦々しく思っているらしいジラールほどには、その適用の真性さは今の日本の吾々には伝わらない(面従腹背とか、仕方なくという側面があったのではないかと想像してしまう)。

ではヴェルデュラン夫人のような憎悪(羨望)対象への鞍替えは国際世界ではありえないのか。そうではないことを吾々はよく知っている。ジラールが欧米だけでなく、アジアの片隅にまで届く目を持っていれば、彼の理論のこのうえない実例=鬼畜と憎悪をたぎらせた戦争相手にすっかり宗旨替えし、戦勝国の51番目の州であるかのように振る舞っている実例を知れたのにと、正直おもってしまうのだ。

言うまでもなく、その国は現代の先進国では(まるで「世界の中心で輝く」ように)抜きんでたショーヴィニズム=排外主義の天国あるいは地獄でもある。

その行動原理が憎悪と羨望だとすると、かつてアメリカを全力で憎んだように、今ことあるごとに嘲笑している大陸の大国への思いも「その立場に取って替わりたい」羨望なのかも知れない…こう言うと、かの国を侮蔑している人々は躍起になって否定するだろうけれど、違うと言うなら、そんな彼ら彼女らが自分たちの領土に作りたい国家が、かの国に「悪」として吾々が押しつける独裁や人権軽視・中華思想を不思議に(不思議でもなんでもなく)模倣したものに見えるのは何故なんだろう。

* * *

『失われた時を求めて』については今年7月の日記(7/30の項に追記あり)も参照。

個人的には昨年の春、ウクライナ停戦を求めるデモのついでに表参道から新宿まで歩きながら(新宿御苑とか国立競技場とか初めて通り掛かりましたよ)「スワンの恋」を読んだのが一番の思い出かも。マドレーヌかじっちゃ過去を思い出し、敷石につまづいては過去を思い出して陶然としてるプルースト(の語り手)なら、こんな記憶のしかたも許してくれるかも

深夜会議〜夢の触媒仮説について(23.11.11)

絵本作家になりたいとかテニスでグランドスラムを達成するといった子どもたちの夢を悪のエネルギーにして暴れるモンスター(ゼツボーグ)がいるとして、正義の味方(プリキュア)がモンスターを倒すと「もうダメだ…」「夢なんて…」と絶望していた子どもらは再び夢を取り戻すのだけど「ゼツボーグの破壊行為に使われたぶん、夢のエネルギーは浪費されて戻ったときには目減りしてるの?」とすこぶるどうでもいいことが気になってしまい(深夜3時)

「いやゼツボーグの暴力の源泉は(大地とか)他から取ってきてるエネルギーであって、夢は潜在的なポテンシャルでしかないエネルギーを燃焼させる触媒(化学変化を促すが、それ自体は変化しない)みたいなものではないのか」「なるほど、夢があっても当人にポテンシャルやエネルギー(適性や実力)がないと力として発揮できないし、逆に実力があっても夢を失なうと絶望してスランプに陥る、夢はエネルギーではなく触媒というのも言いえて妙だな」「暴力や破壊のためのポテンシャルは持っていても、それを具現化する触媒=夢をもたない悪の幹部たち(ゼツボーグを召喚する)も何だか哀れではある」等々、いい感じに自分内会議が収束しそうに思えた矢先

「しかしモンスターが昇華(プリキュアに退治され「ドリーミン…」「スミキッター…」等々さわやかな嘆声とともに消失する)したあと建物などに及んだ破壊の被害はなぜか修復されるということは、エネルギーの浪費も時間を遡るようにチャラにされ、それが大地に由来しようが夢に由来しようが損失なく元に戻る(夢は目減りしない)のではないか」

と余計なことを言い出す奴があらわれ(一人芝居)(深夜4時)

「しかし夢でなくワガママをモンスター(ジコチュー)の出現に流用された時には、ジコチューがプリキュアに退治されたあと、元のワガママ心の持ち主は少し改心したりして、ワガママの量は目減りしたのではないか」「それは夢は目減りしてほしくないが、ワガママは目減りしてほしい的な自分のバイアスが入ってないか」

「ともあれ、夢やワガママがモンスターに転用されるパターンはひねりが効いていて好い」「そのへんにある浮き輪や郵便ポストを手当たり次第モンスター化されると正直ちょっとガッカリする(むしろそういうシリーズの方が多い)」「まあ偶々野球の試合をやってたので場当たりに野球っぽいモンスターが現れてプリキュアと野球対決するくらいユルいのも好いけどね」「モンスターの繰り出す豪速球をホームランか?みたいな流れで姑息にバントで出塁を稼ぐキュアベリーさんも好かった」「あたしカンペキ」「あたしカンペキ」(以下、ぐだぐだになって収拾せず)

←おまけ。

←おまけ。

不しあわせの洪水の前で〜ナオミ・クライン『楽園をめぐる戦い』(23.11.12)

「そう、進める路は二つ でも長い目で見れば君が行く路を替える時間はまだある」("Stairway to Heaven" Led Zeppelin)

【近況】今年も始めました、着る毛布。

こう冷えてくると「温度が下がると(マシーンとしての)生物の活動も低調になるし、温度が上がれば活発になる」前提を体感しやすいので、そのまま話を進めますが:

植物は光合成で二酸化炭素(CO2)を酸素に換えてくれるけど、植物じしんも生物なので呼吸はしている(酸素を吸ってCO2を排出する)。ただ光合成が生み出す酸素の量が呼吸のCO2に優るため「植物=酸素を出してくれる」存在だった。

ところが地球温暖化が進んで一線を超えると、気温が上がるほど活発になるはずだった植物の光合成=酸素製造は向上が頭打ちになり逆に低下に転じる一方、呼吸=CO2排出は構わず上がり続けるので、このままだと2050年には森林がCO2の排出源になってしまう…と科学者が警告する2021年1月の記事を同月のサイト日記(こちらです)で取り上げました。

ところが科学者の予想より早く2050年どころか半年後にはこんなニュースが:

・ついに気候変動でアマゾン熱帯雨林の二酸化炭素排出量が吸収量を上回る (GIGAZINE/2021.7.16/外部リンクが開きます)

これは今夏のカナダのニュース:「森林が二酸化炭素を吸収してくれる時代は終わった」と専門家、気候変動により森は二酸化炭素の吸収源から排出源に(同/2023.9.30/外部リンク)

さらに遡って2020年の記事:熱帯雨林の炭素吸収力は限界を迎えており近いうちに炭素の発生源となる可能性がある(同/2020.3.6/外部)

洋楽ファンには「We hope that you choke, that you choke(お前ら窒息しろ、窒息しちまえ)」というトム・ヨークの陰鬱な歌声が聴こえるような話だろう。歌とは逆に吾々を窒息させるのは規制や知識ではなく(まあ似たようなものですが)その欠如、そして寒さではなく暑さなのだが。

* * *

読みたい本は読めるうちに(「気になる本は買えるうちに」ではなくなった)。

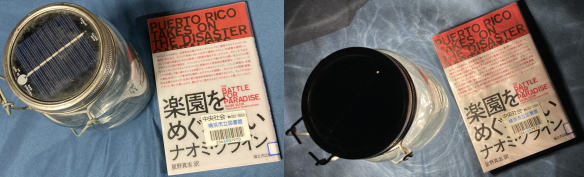

ナオミ・クライン『楽園をめぐる闘い 災害資本主義に立ち向かうプエルトリコ』(原著2018年/星野真志訳・堀之内出版2019年/版元ドットコムのページが外部リンクで開きます)は、けれどまだ「本を買いたい」「買うなら有意義な本を、そして読み切れる本を」と思ってる人にもオススメかも知れない。コンパクトで、手に持ったときの感触がいい。内容は深刻だが、凍えた心を歌のように暖めてもくれる。

まず大きな背景として、気候変動がある。2017年のハリケーン・マリアで壊滅的な被害を受けたプエルトリコは、タイトルにあるように二つの勢力が各々の「楽園」をめざす競走・争い・闘争の場となった。かたや未曾有の災害に便乗して(主にアメリカの)富裕層むけ税金フリーの高級リゾート「プエルトピア」造成をもくろむ新自由主義者=「災害資本主義者」たち。かたや叩きつぶされたライフライン=災害の前からアメリカや大資本と結託した政府の支配下にあった社会インフラに見切りをつけ、自助と共助の「楽園」を取り戻そうとする人々。

電力の供給が停まり、完全な暗黒と化した島内で、20年前に太陽光パネルを設置していたコミュニティ・センターが夜のかがり火のように輝き、自発的な救援活動の拠点となる冒頭の描写は印象的だ。ラジオ放送も高齢者のための酸素吸入も、共同管理の農園で有機栽培されたコーヒーも、そのピンクの建物だけが供給できるものだった。海底で島々を結ぶ第発電所の送電ケーブルは修復に半年かかると言われる中、コミュニティ・センターは一万四千の太陽光ランタンと、太陽光で稼働するフルサイズの冷蔵庫多数を配布したという。

「原子力はひとことで言うと安全ではない。しかしそれは、原子力だからという理由ではない」

もちろん放射能も危険だが、認知工学の第一人者ドナルド・ノーマンが異なるアプローチから−東日本大震災の20年以上前に−原発を批判していたのが記憶に残っている。

「原子力だからという理由ではない。プラントが大き過ぎ、扱いにくいから危険なのである」

(『人を賢くする道具 ─インタフェース・デザインの認知科学』原著1993/佐伯胖・岡本明訳1993→2022ちくま学芸文庫/外部リンクが開きます)

同書でノーマンは「現代の電気のコストの大半は、伝送システムのコストである」とも指摘している。ことは電気に限らないだろう。もちろん吾々は「規模の利益」を選んだからこそ電子レンジや今まさにこうしてインターネットの恩恵に預かっている(はずだ)し、そもそも「協働」があったからこそ種として存続できた(はずだ)。けれど今や「伝送システムのコスト」には訳の分からない広告費や中抜き・エクゼクティブや政治家の高給・高配当まで上乗せされてるのも(たぶん)事実だ。まして生活に不可欠な水道まで民営化=利益の論理でのみ駆動する集金システムに明け渡すのが賢明とは思えない。

いわゆる「先進国」の思惑と資本の論理で徹底的に収奪されてきたプエルトリコの歴史は、このところ読んできた『キャリバンと魔女』『ハイチ革命の世界史』などと重なるのだけど―

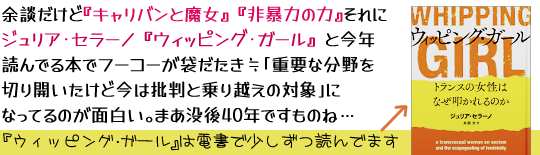

ちなみに本書の次に今はジュディス・バトラー『非暴力の力』(原著2020/佐藤嘉幸、清水知子訳・青土社2022/外部リンクが開きます)という歯ごたえのある本を読んでるのですが、同書でチリ・ピノチェト政権による虐殺やアメリカでの警官の黒人射殺などと併せ権力の暴力として挙げられているメキシコで抗議活動に向かう学生バスごと行方不明になった「アヨツィナバの43人」…知ってるよ!アメリカの保守反動勢力と闘うため作家廃業を宣言したドン・ウィンズロウの最後の小説『ザ・ボーダー』(今年6月の日記参照)で怒りを込めて振り返られてたよ…ということで、読書は孤ならず(池澤夏樹)。人生も読書も有機的につながっている。

―話を戻すと、プエルトリコ。

本書で強調される、同国が枯葉剤や劣化ウラン弾などの兵器・モンサントなどの遺伝子組み換え作物・サリドマイドや最終的に流通するようになった製品の四倍の濃度の危険な避妊用ピル・そして「経済特区」という社会モデルまで、アメリカと資本主義の実験場にされてきた歴史は無視できない。日本のなかで(「本土」から差別される)沖縄が、在留米軍によって同様の苦渋を強いられているという訳者あとがきの批判も忘れてはならない。

けれど本書が邦訳されて4年の間に、温暖化や経済破壊の進展(あるいは、それにようやく気づいた自分の鈍感さ)はプエルトリコの災難を「本土」にとっても身近な話に変えた感も強い。

電力の98%を輸入の化石燃料に、食糧の85%を輸入に頼る経済と社会の脆弱性は、一応まだ経済大国のつもりでいる日本も「吾々は違う」と他人顔は出来ないだろう。毎年のように国内の何処かが豪雨の直撃に遭うたび、(これはフーコー+バトラーの語彙だけど)「死ぬに任せる」かのような政府の放置ぶりが問題化している。クラインが「プエルトリコ人は、今では一点の曇りもなく、自分たちの関心を第一に考えて動いて考えてくれる政府など存在しないことを悟った」と語り、彼女が取材した現地の環境活動家が「プエルトリコの人びとは大きなことについて考えることにとても臆病なんです(中略)自分たちを統治することすら考えるべきではないとされているんです」と屈辱を吐露する言葉は、今の吾々には耳が痛くないだろうか。

南海トラフ地震が必ず来ると言われている中、わざわざ地盤が脆弱な辺野古に建てられるはずもない基地建設を進め、泥のように軟弱だという夢洲での万博開催に固執する吾々は滑稽で悲惨で、どうかしている。

『楽園をめぐる闘い』を読んで久しぶりに、今の自分の生活に太陽光発電を少しでも取り入れられないかと家電量販店をのぞき、やっぱり難しいか…?とクヨクヨ悩んでいる。手元不如意や不器用もあって、猛暑の日除けになる植物のひとつを窓に這わせることも出来ない状況で、プランターで野菜を育てることも難しい。

闇夜を照らすコミュニティ・センターのエピソードは(マイクログリッドなど)国家や大企業・大資本に頼らない生活は「誰にも頼らず独りで生きる」ではなく「皆で頼り合って生きる」ことがモチベーションになること(これ今回の日記で一番だいじなポイントかも)・それは人が苦手ゆえに都会から離れられない自分には何より不向きな動機だというのも、悲しい発見ではある。

けっきょく個人的には、数年前に購入した太陽光ランタン=ソネングラスを少しでも積極的に日常づかいしていこう、が当面すぐ出来る精いっぱい。これも「南アフリカのフェアトレーディングを支援しよう」が大きな購入動機だったので、やっぱり「オレひとり生き残りたい」じゃないんですよね、こういうの。

・ソネングラス誕生ストーリー(公式/外部リンクが開きます)

素敵なデザインなのだけど、構造上どうしても光にムラが出てしまい読書などには向かないので浴室などで使ってます…

* * *

・緊急:アマゾンと先住民の土地を守るため、署名にご協力ください!(Avaaz/外部リンクが開きます)

連帯するために互いを愛する必要はない〜ジュディス・バトラー『非暴力の力』(23.11.19)

告白する。

先週の日記(週記)で、

(マイクログリッドなど)国家や大企業・大資本に頼らない生活は「誰にも頼らず独りで生きる」ではなく「皆で頼り合って生きる」ことがモチベーションになる

ことが最大の教訓かも知れないと書いた。たしかに先週取り上げたナオミ・クライン『楽園をめぐる闘い』のエピソードから引き出しうるメッセージだ。だが実際には、その次に読んだジュディス・バトラー『非暴力の力』を投影した、「あてはまるじゃん」と適用した話でもあった。

★ジュディス・バトラー『非暴力の力』(原著2020/佐藤嘉幸、清水知子訳・青土社2022年/外部リンク)

今年3月の日記で「関心がある」一冊として示唆してもいた。新しめの本を、早めに読めて好かったです。ちなみに3月に「荷物が重くなるから」と代わりに手にした酒井隆史『暴力の哲学』(河出文庫/外部)と内容かぶるのかなと思ったら、まったく別でした。みんな違って、みんな好い。

世にあまた溢れる暴力、を用いない非暴力の抗議。暴力にたいする抗議。ともすれば民衆の抗議を「暴力」にすり替えて非難し、民衆に振るわれる権力の暴力―にたいする非暴力の抗議。

興味ぶかくインパクトがあるのは、著者が一貫して主張する「(DVへの抗議から環境問題まで大きく広がる)非暴力の抗議や社会的連帯は個人主義をベースにしては成立しえない(行き詰まる)」という論点だ。

私は私だ、私の自由を私は守りたい(だから他人の自由や生命も守る)ではダメなのか?

著者は指摘する。ホッブズの「万人の万人にたいする闘争」であれ何であれ、近代の政治思想は「社会が生まれる前の自由な個人」無人島で独立独歩の生活をする漂流者ロビンソン・クルーソーのような孤立した自由人を(その独立が「はじめて出会う」他人との関わりでいかに抗争や闘争や妥協や協同を作っていくか…みたいな感じで)思考の原点に置く。でも始めから独立自足した成人として存在してた人間なんて、いる?誰もが育ててくれる他人に、社会的なインフラに、そもそも地球という環境に、保護されないと存在すらできない赤子として人生を始めたんじゃなかったっけ?

…こう書くだけで今=2023年11月は、その(庇護なしには存在すら出来ない)赤子たちの命が軽々と奪われたガザの残酷を思わずにいられないけど、後で回収することにして先を急ぐ。そもそも独立独歩の元祖・近代人として社会学などでは捉えられるロビンソン・クルーソー自身、生まれた時には独立人でなかったのは勿論、漂流先の島ですらフライデーという現地調達の召使を従えてた気がするんだけど、これも端折る。キャリバンまで話を広げない(笑)

生まれたとき誰もが独立人ではないように、成人してからも吾々は身体的な疾病や障害・失業や貧困などの社会的な困難・そして永らえれば誰もが避けられない老いによって「他人や社会・環境なしには生きていけない」存在として生きつづける。

俺には一生あそんで暮らせる金があるから個人として独立して(死ぬまで)生きていられる、というわけには行かない。その手にキャビアだかドン・ペリニヨンだか(イメージが貧困だなあ)が運ばれるまでに何人の手を介し、どれだけの社会的インフラが、そしてついでに「ドンペリは贅沢」という満足を与える社会や文化が必要とされるか。そんな贅沢は要らないと、太陽光発電で電気をまかない自分で収穫できる作物だけで生きていく生活すら、地球温暖化のような環境問題と無縁ではいられない。

そう考えたとき「私は誰にも依存しない完全な自由人でありたい」「だから他人にも同様の完全な自由を認めるべきだと思う」という論理は遅かれ早かれ破綻する、ということなのだろう。「誰にも頼らない個人としての私が、恵まれない人々や破壊される環境に恩恵をほどこす」のではなく「いや暴力や不平等・環境破壊は私の存立基盤への脅威なんだってば」という危機感。

きれいごとを言ってるのではない。他者に依存しないと生きていけないことは、インチキな企業が経営理念に掲げるような美談ではなく、不本意で屈辱的で不愉快な(しかし受け容れるしかない)ただ不可避な事実なのだ。その不快さに著者はたえず注意を払っているように思う…のは読み込みを少し(社会不適応な)自分に寄せすぎてるのかも知れないけれど、「私たちは、有意義な連帯に関与するために互いを愛する必要はない」という著者の言葉が、逆に救いになる人は少なくないのではなかろうか。

* * *

フロイトやその批判的継承者らしい(ナオミじゃなく)メラニー・クライン、フーコーやファノン、ベンヤミンの議論を敷衍し展開する中盤は、しょうじき観念的で難易度が高い。てゆか改めてベンヤミン、難しいよね…

(とはいえ、そんな中でも・フロイトの語彙「本能」と「欲動」は後者のほうが多用されているけどドイツ語→英語に翻訳されるとき前者に混同されてしまった・とくに「死の欲動」は「死の欲動」であり「死の本能」は明確な誤りという指摘は、そういうこと言いたがる人を「あ、こいつインチキだ」と判別する予防線として重要かも)

巻末の訳者解説が、本当に各章を順番に追った要約になっているので、本篇を読み通したあと「こういうことを書いていたのか」と納得したり(?)(だから「?」がつくほど観念的で咀嚼しにくい本なんですってば)、時間がなければコチラだけレジュメ的に読むのもアリなのかも知れません。

* * *

私たちは自足した個人が弱者に施すために社会参加(デモとか募金とか)するのではない、弱者や環境への侵害は(それが他人事に見えても)私の存立を危うくするから抗議し抵抗するのだ―そのように解釈できる著者のアグレッシブな姿勢が再び炸裂するのは終章でのことだ。

アウシュヴィッツの被収容者たちや、ヨーロッパに受け容れを拒否され「死ぬに任せる」状態におかれた現代の難民たちを、個性や人間性・生存の条件まで剥奪された「剥き出しの生」として思索の基盤におくジョルジョ・アガンベンも、バトラーとは相容れない。

権力や社会によって遺棄された人々は、むしろ「遺棄という仕打ちを受けた者」として厳然と社会の中にいる(「出て行け」という罵倒とは裏腹に、差別は他者を本当に外に排除するのではなく、あくまで自分たちの中に包摂したまま圧し潰すのだというドゥルーズ=ガタリの議論を思い出さなくもない。2015年2月の日記参照)。生存の条件をすべて削ぎ落とされることで何か人間の本質的なものが顕わになるというアガンベンの立場は、バトラーにとっては「社会に何の借りもないロビンソン」と同様の(ただし裏返しの)幻想であり、奪われた者から「社会によって奪われた」という極限の社会性すら奪う「さらなる剥奪」なのだ。

バトラーにおいては奪われ、遺棄された者の存在は、それ自体が異議申し立てになりうる。実例として彼女が挙げるのは、ひとつはヨーロッパで応答を拒否された難民たちが「私たちには語る権利がない」と示すため自らの口を縫い合わせた(つらい)抗議行動、ひとつはトルコ・エルドアン政権の集会禁止令に従いながら―数百人が「集まるな」と命じられたとおり距離を保って互いに離れ、命じられたとおり話しも動きもせず広場を埋め尽くしたパフォーマンスだ。個人や集団が迫害や剥奪をはねのけ「強さへと奇跡的あるいは英雄的に変容する」のではなく、いわば弱者のまま、架せられた社会的抑圧をそのまま体現することが抗議となる。

個人的に思い出したのは、先月参加した、ガザ迫害への抗議として東京のイスラエル大使館前で行なわれた「ダイ・イン」のことだ。日の落ちた麹町、狭い歩道をさらに狭く、警察が用意した仕切り棒の内側に押し込められた抗議者たちは、むしろ苦笑するように横たわり星も見えない冷たい夜空を見上げた。

聞こえてきたのは、道路交通法がどうとかで横たわるのは違反ですと呼ばわる警官たちの声だった。もしかしたら「効果」があったのだろうか、数日後に行なわれた国会前だかでの抗議(こちらは不参加)では、ごていねいに同様のメッセージをプラカードにして用意してきたらしい。何が道交法だ、あなたがたが遵守すべき最高法規は日本国憲法で(98条・99条)、その前文は「われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努め(中略)全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認(中略)自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と謳っているではないか、みたいに言い返した、それはいいのだが(よくないけど)

それ以上に困ったなと思ったのは、そうして横たわる吾々をたぶん動画に収めながら「今ガザの人々もこのように倒れ、死に瀕しているのです…」みたいなナレーションを加える撮影者の存在だった。ダイ・インを呼びかけた他ならぬ主催者だったのかも知れない。いや何だろう、間違ってはいないかも知れないけれど、何か「そういうふうに括ってほしくはない」という違和感があった。

『非暴力の力』を読んで思い当たったけれど、あれはバトラーが言う「彼らの苦しみを、彼らからさらにあらゆる能力を剥奪することによって認識する」ことへの違和感だったのかも知れない。

ひょっとしてレベルの話だし、あくまで個人の見解だけれど、ダイ・インとはパセティックに賛美されるべきものとは違うのではないか。むしろ「秩序を守る」警察(最大限に譲歩した言いかた)を不快がらせたことこそ、あの晩の行動の正しい成果かも知れなかった。つまりこうだ:「あなたがたはこうして横たわった吾々に迷惑だ、やめろと言うけれど、だったら同じように、しかも本当に遺体となって横たわる人々を何十倍・何百倍の規模で量産しているイスラエルに、まずやめろと言うべきではないのか」

* * *

もう少し、まとまりのある抜粋が出来るかと思ったら、相変わらず締まりのない話になってしまった。

逆説的なのだが「人は独立した個人でなどありえない」というバトラーの見解は、「どうあがいたって社会や環境の一員なのだから、自分は孤立してるのではと心配するには及ばんのだ」と、むしろ孤立したひとを励ます力があるように感じた。自分は救いがたく「ぼっち」なのだけど、社会の不正に黙ってられない、そんな人を後押しする「ぼっちのための連帯」論があってもいいのではないか。こちらが本日の日記の表題でも好かったかも。

傷ついた者のための詩篇(サーム)〜『香港 絶望のパサージュから語りの回廊へ 2019レジスタンスダイアリー』(23.11.26)

プリファブ・スプラウトの美しいバラード「One of the Broken」(1990)は「やあ、神だよ」という人を食った語り出しで始まる。昔は燃える柴に姿を変えてモーゼの前に現れたりした彼が、久しぶりに人間に直に語りたいことはこうだ:「私への崇拝を美しいメロディで歌ってくれるな

それよりも傷ついた人に向けて歌いなさい

そのほうが私に向けて歌うことになる」

「詩篇(サーム)みたいなのはもういいんだ

君はダビデ王じゃないんだから

それより傷ついた誰かに歌いかけてやれ

それが私に向けて歌うことになるんだ」

・Prefab Sprout - One of the Broken(公式/YouTube/外部リンクが開きます)

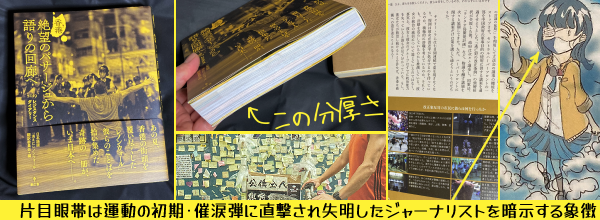

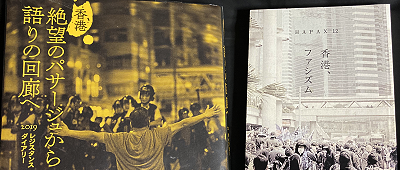

今年の神保町ブックフェスティバルは雰囲気だけ味わって冷やかしで帰るつもりだったのだけど、古本コーナーで目が合ってしまい、強烈な佇まいに(これは誰かが引き取らなきゃいけない本だ)そしてこの場合「誰か」は自分だろうと手にせずにいられなかったのが

・日本語版「消えたレノンウォール」翻訳委員会『香港 絶望のパサージュから語りの回廊へ 2019レジスタンスダイアリー』(集広舎/2023年/外部リンクが開きます)

見てのとおりゴツい本で読み通せるかなと不安だったけど、実際には一気呵成。

レノンウォールとは1980年に射殺されたジョン・レノンを偲んで、プラハの街頭で人々がメッセージを書いた付箋を壁に貼り、それがやがて民主化運動のハブになっていった、というものらしい。漢字だと連儂牆。2014年の香港では黄色い雨傘が民主化運動のシンボルとなったが、「Be Water」(水のようであれ)というブルース・リーの言葉がキャッチフレーズになった2019年には香港じゅうに立ち現れ、撤去されてもすぐ復活するレノンウォールが人々の抵抗のよりどころになったという。

大陸との間で犯罪者の引き渡しを円滑にする送中法が、香港市民にしてみれば法の適正な執行や人権保護も怪しい大陸に裁かれる悪法として懸念され、何より総督キャリー・ラムによる強引な法案可決プロセスが人々の憤激に火をつけた。デモはたちまち百万人・二百万人規模にふくれあがり、キャリー・ラム政権はこれを警察力で弾圧、黒服が基調のデモ隊を妨害する白服のヤクザ(ややこしいけど黒社会)の暴力は黙認され、警察じしんも催涙弾・ゴム弾・ビーンバッグ弾などを市民に容赦なく浴びせかけた。エスカレートする警察の横暴と、それに対する怨嗟は、反体制派として連行された女性が署内で警官たちにレイプされたという告発で頂点に達する…

レノンウォールをはじめとする豊富な写真と図像、民主派の議員から告発を恐れる匿名の市民まで多数の寄稿者による各々の立場からの証言。それに併せて(これも匿名の?)執筆者が時系列に沿って事態の推移を総括する。この「レジスタンスダイアリー」の随所で引用されるのが、旧約聖書の、ダビデ王が書いたと言われる「詩篇」なのだった。

恥ずかしながら聖書の通読は新約以降にとどまっていて、抜粋でも詩篇に目を通すのは(ほぼ)初めてだった。それで分かったのだけど、むしろ詩篇は(傷ついた者に向けた、ではないが)傷ついたイスラエルの民が、神を讚えるというより神に救いを乞う哀願の歌が少なくないらしい。

わが神、主よ、わたしはあなたに寄り頼みます。どうかすべての追い迫る者からわたしを救い、わたしをお助けください。さもないと彼らは、ししのように、わたしをかき裂き、助ける者の来ないうちに、引いて行くでしょう。(詩篇7章1-10節)

もちろん「あなたはみくらに座して、正しいさばきをされました(中略)敵は絶えはてて、とこしえに滅び(以下略)」(詩篇9章1-9節)のような勝利を寿ぐ歌もある。けれど(少なくとも引用の)多くは嘆きと苦しみの表現だった。そして香港の2019年を離れ、2023年の今に目を向ければ、歌われた「敵」「悪しき者」が、かつて迫害されていたイスラエルの民ではなく

彼らはその心を閉じて、あわれむことなく、その口をもって昂ぶって語るのです。彼らはわたしを追いつめ、わたしを囲み、わたしを地に投げ倒さんと、その目をそそぎます。(詩篇17章10-15節)

悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を刺し貫いた(略)彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引にする。(詩篇22章16-21節)

彼らはその隣り人とむつまじく語るけれども、その心には害悪をいだく(詩篇28章1-9節)

ガザのパレスチナ人を迫害する今のイスラエル(と「仲睦まじい」隣り人)そのものであること、かつて自分たちの王が神に向かって裁いてくれと直訴した「卑しいことをあがめ、至るところでほしいままに歩く悪しき者」に当人たちが成り果てていることに、思いを致さずにはいられない。

傷ついた者のために歌うことが神の御心にかなう条件であるならば、栄華や勝利はもちろん、迫害や弾圧の歴史すら神を味方につけられる保証になど、なりはしない。そして人は歴史に学ばない。

* * *

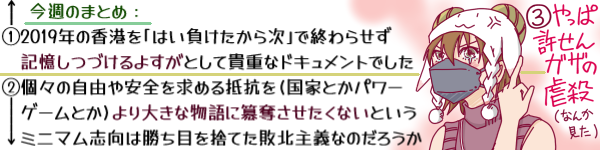

2014年の雨傘運動が議事堂の占拠(オキュパイ)を到達点としたのに対し、2019年の抗議運動は明確なリーダーを敢えて持たず路上に分散して融通無碍な状況の占拠をめざした(ように見える)こと。

非暴力の抗議に専念する和理非が運動の主体を担う一方、和理非と警察の間で盾となり、警察が攻めてきたら和理非を逃がすため抵抗する勇武と連携していたこと。また催涙弾が発射されると逃げ惑う人々の中を駆け回り、生理食塩水で人々の目を洗う救護班や、適正な法の執行を求めて警察と交渉するケースワーカー、若者主体のデモを支援する銀髪族と呼ばれる先行世代、抗議の場所に参加者を送迎する「スクールバスの運転手」と自称する人々など、自発的に担われた言うなれば「職能」が互いに支え合い、有機的なネットワークを形成していたこと。

そして運動の各局面を担う人々の勇気の表明と自責の告白、連帯の希求と非力さへの嘆き、冷静に努めた状況分析と噴出する激情。2019年の香港で、人々が壁に付箋で貼りつけた、生の証。

こんなことが起きていたのかと改めて知ることが出来た一方、百のなかの二、三といった稀さではあるけれど(権力の横暴とは別に)心に残るトゲもあった。

たとえば本書には台湾から寄せられた声もある。同様に大陸が脅威である背景から「今日の香港、明日の台湾」と危機感を募らせ、また香港の苦境に同情が寄せられたが、そんな台湾で(そして香港でも)対中強硬派のドナルド・トランプがヒーロー視されていたことに、あれはあれで人道の敵であることを思うと「ああああ」と思わざるを得ない。

あるいは(台湾と同様)繁体字がデフォルトの香港が、いずれ大陸の簡体字に制圧され文化が根絶やしになることを恐れる寄稿者が、流散の憂き目に遭っても文化を守り続け「ふたたび大国となった」イスラエルを称揚するのも、たまらない皮肉だ。

本書の後にあらためて、当時の状況を別の視点から捉えた季刊誌『HAPAX 12 香港、ファシズム』(夜光社2020年/「出版書誌データベース」のページが外部リンクで開きます)に改めて目を通すと、ネットワーキングを駆使した新しい抵抗のかたちが世界中で同様に自由を求める人々の先導として評価される一方で、香港「市民」が一体となって大陸の支配に抗した運動が、市民自身が「主人」の立場になるフィリピン人ハウスキーパーなど外国人労働者との関係の見直しは含まなかったことが厳しく指摘されている。

(その一方、ロシアによる侵攻がまだ起きていない当時の同誌記事は当時の香港市民が当時のウクライナに共感を示したことを「恥ずべきこと」と断じている)

(香港のハウスキーパー=外国人労働者問題についてはアンソニー・ウォン主演の映画『淪落の人』を中心にした2020年5月の日記参照)

けれどこうした齟齬や賛同できない点も含め、自由と文化を奪われた人々が嘆き、生きた証だ。ましてその闘いが敗北に終わったから(香港の民主化運動は翌2020年、中国が「国家安全法」を香港にも適用することで圧殺されてしまう)と、抵抗じたい無駄だったと忘却されてよいものだろうか。

ウクライナが侵略されればミャンマーの弾圧は二の次にされ、パレスチナで虐殺があればウクライナは後回しになり、それにコロナ禍や不景気…次から次へと問題が持ち上がり、焦眉の関心がそちらに移ることは避けられない。けれど新しい問題が「トレンド」になったから前の問題は「済んだ」わけではない。

『絶望のパサージュから語りの回廊へ』に寄せられた手記では「香港加油」「五大要求、一つも欠けてはならない」といった謂わば公式のキャッチフレーズと並んで「高い壁と卵」の比喩が頻出している。言うまでもなく村上春樹の言葉で、たとえばSNSで村上春樹を「やれやれ」と揶揄する人たちは、彼の言葉が2019年の香港でどれほど切実に受け止められ「活用」されたか知ることはないのだろうと思う。

一方で雨傘運動のリーダーのひとり周庭(アグネス・チョウ)氏が投獄されていた間、日本のアイドルグループ・欅坂48の「不協和音を僕は恐れはしない」という歌詞を心の支えにしたと語っていると知り、当のフレーズが安倍晋三とべったりだった秋元康によって書かれ(不協和音どころか)ハーモニーですらないメンバーたちのユニゾンで歌われていることに「これをイイと思う若いリスナーは相当チョロいと思われてるぞ」と苦々しく思っていた僕などは、考えさせられることが多かった。日本の支援を得たい周庭氏のリップサービスと穿った見方も出来るのだろうけど、どんな小狡いマーケティングで発せられた言葉でも受け止めた人しだいとも考えられる。世の中は複雑なのだ。

けれど「世の中は複雑だ」と「だから単純な原則に立ち返る」は時に(時に、ですよ)両立できないか。人が自由を求める運動が(トランプやイスラエルを讚えたりと)国家間のパワーゲームに足をすくわれたり、あるいは最初からそちらが本命だったり(ここぞとばかり「ほら沖縄の皆さん中国は危険ですよ」と吹聴している人たちを見たりした)、そうしたことになるべく潔癖でいたいと思うならば「壁と卵」あるいは「自分の歌は傷ついた者に向けて歌われているか」という問いに絶えず立ち返ることが、(今のイスラエルのような)暴君にならないために必要なことなのではないだろうか。

それでは勝てない・現に香港は負けたじゃないかという「現実」主義の反論もあるかも知れない。けれど、逆に日本で吾々が政府与党の悪質な政策に反対する時「国際世論でも非難の声が高まってくれないか」はまだしも「皇室や(宗主国としての)アメリカ様が不興の意を示して日本政府を平伏させてくれないかなあ」みたいに想像してしまうのも、また別の意味で「そんな発想だから負ける」ではないか。

HAPAX誌の記事は2019年の民衆運動が絶えない弾圧で疲弊し、主立った『勇武」がみな捕らわれてしまった結果、警察との間に「人間の鎖」を作るメンバーがローティーンの少年少女しか居なくなってしまい、純情な彼ら彼女らは異性と直に手を繋ぐのが恥ずかしくて一本のボールペンを「つなぎ」にして鎖を作っていたという、目に焼きつくような(しかし安易なドラマ化を許さない)目撃談を残している。

一方、同誌の分析によれば、同年のキャッチフレーズが「五大要求、一つも欠けない」「香港加油」に集約されたのは、それ以外の思惑や目標の違いが派閥争いにつながり2014年の雨傘運動が失速した轍を踏むまいという戦略だったという。

抵抗が何か別のものに変質しない、他の何かに簒奪されないためには、現に卵の立場にいる当事者の声を「聞く」ことも、基本への立ち返りとして必要なのだと思う。今の自分はなるべく手持ちの本を増やしたくない・少しずつ減らしさえしたいと足掻いているけれど、2019年の香港の、人々の声と多数の視覚的な表現を、分厚い一冊の記録として(ちょっとイヤミに言えば読まずに積むことを「積ん徳」などと開き直る人々でなく、一応きちんと目を通す読者として)保持できたのは嬉しいことでした。それが人と共有できず、自分の肉体とともに早晩消え去ってしまうものであるにしても。

小ネタ拾遺・11月(23.11.30)

(23.11.3)鼻うがい、調子にのって勢いつけすぎて洗浄液が鼻から耳に抜ける感じになってしまい、中途半端に滞留してか耳の奥が痛くて深夜2時に目が醒めてしまい、かれこれ小一時間ほど眠れない。すごく眠いのだけど欠伸しようとすると痛んで上手く欠伸も出来やしない(言葉は強いが)生殺し状態。馬鹿じゃないのか、コドモか(いやお子様でも賢い子はいるだろう)、自分は一生こんなでオトナになれないままかと悲しくなってます。(23.11.05)「エルちゃんのチャームポイントはおでこ」「いやアレはおでこなのか」「どうかすると眉毛あの前髪のほうにあるぞ」「とにかくあの空間」と審議中。

(23.11.06)小さな子どもの顔に大きなシミを描き加えた広告写真で金儲けをしてる方々みんな、あらゆる晴れがましい場所で「こちらが新郎の御友人が手がけたネット広告です」みたく大写しにされますように…

(23.11.10/すぐ消す)久々に「解剖台の上でのミシンとこうもりがさ」が実在した(したんですよ。詳細は手元にないけど、そういう並びの新聞広告があったんですって)クラスの楽しいビックリかも:『Led Zeppelin IV』の「薪を背負った老人」が誰なのかをついに特定(以下略)(amass/23.11.10/外部リンクが開きます)。あとは誰かAphex Twin「Come to Daddy」ジャケ写の(リチャDが合成される前の)オリジナル写真を発掘してくれないかなあ←Windowlickerは特定されてる由。

(23.11.12/すぐ消す)読書人生の宿題だったサスペンスの古典=アイラ・レヴィン『死の接吻』を今さら読了。『アメリカの悲劇』(未読)の再解釈『陽の当たる場所』(未見)を再度ひっくり返した的な系譜と、『華麗なるギャツビー』→本作→『愛と名誉のために』と連なる「愛(仮)を獲得するためプラグマティックに"一流の自分"を自己錬成するアメリカ男性」の系譜、ふたつのラインの交点のように感じました。『愛と名誉の…』絶賛されてるけど(四半世紀前に読んだ)自分的には「しょーもな…」だったんですよね←80年代のコメディで野球選手が妻に見直してもらうため『白鯨』を読破する『メジャーリーグ』も後者の系譜かも+こっちのが(まだ)好かった。(あくまで偏った見方の一例+検証して広げるほどでもないので骨格だけで丸投げ)(いや主人公の母に『サイコ』を幻視したり、こんなのいくらでも言えちゃうから…)(一番いいのは作家になって自分がさらに系譜を継ぐ話を作ること・それなら偏ってても問題ない)※つまり自分にとって『死の接吻』=陽の当たる場所(未見)×ギャツビー×サイコ×タ○ミネ○タ○2(ラスト)だったと←そりゃあ偏ってるだろう…

(23.11.15)シーズンが来たら18きっぷ一枚使って日帰りでもいいから小旅行がしたいなあ、どうだろう川越とか風情があるらしいし…と思うたび「横浜から川越なら18きっぷ使わないほうが安い」という事実に(なぜか)少し落胆する自分がいて、不思議と足を運ぶ機会がない。

(23.11.17)樹木に電飾って基本的にどうなのとは思いつつ、寒々しい白や青でなく暖色なだけで「悪くないかも…」と感じる自分が居て、ちょっと疲れて救いや安らぎを求めているのかも知れません。22時前ですが今日は早寝します。

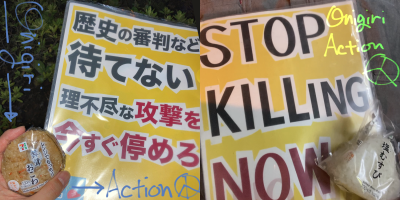

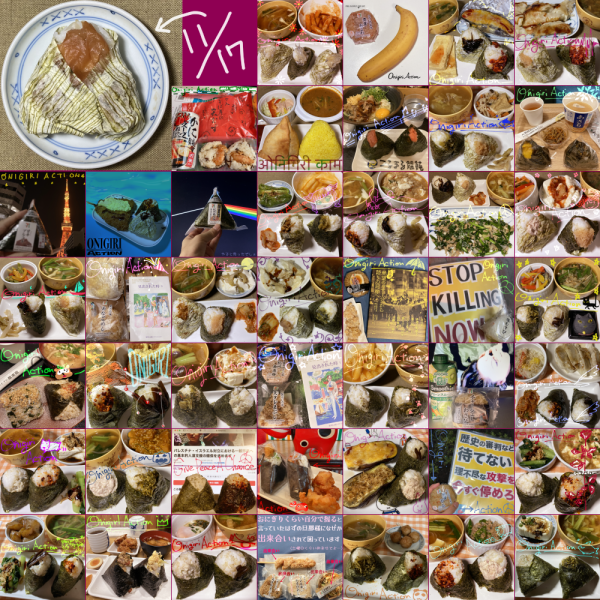

(23.11.17)今年の「おにぎりアクション」も無事完走。

↓こんなふざけた画像でも5,6回は撮り直してた。

(23.11.18)特定の誰か何かを名指すわけでなく、もちろん「虫の知らせ」などでは一切なく、あくまで一般論として誰か何かに向かって「お気の毒さま、悪どく稼いでガメつく貯めこんだ財産も天国には持ってけないらしいぜ―ましてや地獄にはな」と言いたくなること、ありますよね…みたいなことを今朝の出がけに(ここに)書こうかと思ったのだけど、書かないで好かったですね、善かれ悪しかれ今日はちょっとタイムリーすぎたし、逆にあの人物に独り占めさせるには勿体ない言葉にも思われ。

(説明:池田大作創価学会名誉会長の訃報)

(23.11.19)ビッグイシュー最新467(11/15)号(公式/外部リンクが開きます)は坂口菊恵氏をフィーチャーした特集。今年7月の日記で紹介したとおり氏の『進化が同性愛を用意した』はもっと読まれていい、これで「捗る」ひと沢山いるはずじゃん(とくに『ビッグイシュー』を進んで購読するような人には)という本なので、知られる契機になればいいなと思います。

(てゆかラフガーデン『進化の虹』邦訳されてくれませんかねえ…)

(23.11.21/すぐ消す)自宅で料理に使う肉や玉子を植物性の豆や豆腐に置き替えて二ヶ月。穏やかな性格に変わった気はあまりしないが、スーパーの目玉商品「若鶏もも肉100g39円(税別)」に心が動かない自分を発見し、少し平和である。

まあ今たべてる納豆やマフィンは、やっぱり底値の店を求めて行脚してるので、シワい気質が改善された感は全くないのですが…

(23.11.22追記)実は今シュレッドチーズも豆乳由来のものを導入お試し中。問題は(お値段と)日保ちか。あと流石にヨーグルトは牛乳ベースに一日の長が。

(23.11.23)アイドルマスターのことはあまり知らんのだが絵本好きという設定で『としょかんライオン』を推す北沢志保さんとやら、いい子だな!

・「アイドルマスター ミリオンライブ!」書店コラボキャンペーン(Honya Club/早々に終了しサイトも消失)

選ばれてる本はどれも誰も本人の意向じゃない(言わされてる)なってくらいド定番なのだけど、そのなかに『としょかんライオン』が入ってるのはちょっと嬉しい。ライオンと図書館長とベテラン司書の三角関係がレディースコミックな絵柄で擬人化したいくらいグッと来るのよ(そこ?)

…毎年ささやかに支援しているブックサンタ(外部リンクが開きます)。大人が与えたがる絵本は古典ばかりで今の子どもたちのニーズに合ってない的な意見もあり、それもそうかなあと思う一方、この記事を読んで今年は老舗中の老舗・童心社の本から選びたい気持ちもあり;

・「消費税肩代わり」を有名絵本の出版社が決意した 「これしか方法がない」と社長に言わせた事情(東京新聞/23.11.19/外部)

まあクリスマスまでは間があるので考えよう。とはいえ生きてるうちにな(37℃台前半の熱が二日ほど続いて新型コロナ感染を疑う→今は平熱→36,9℃とか37.0℃とか絶妙なところを突かれて慢性的に身体がしんどい→数日かけて慢性鼻ズビズバ状態に落ち着く。自発的抗原検査は陰性でした)

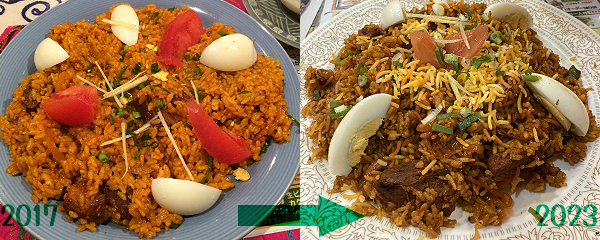

(23.11.24)近所のネパール系インドカレー屋のマトンビリヤニが「あれ?ビリヤニっぽい」いつのまにか長足の進化を遂げていた。お米も長粒のインディカ米だし、ぱらりと粒が離れてる。なんだかビリヤニがブームになって、スタンダードに寄せてかなきゃとレシピを再検討したのだろうか。

他店のオーセンティックなビリヤニには、あまりない気がする(そして時々むしょうに食べたくなる)濃厚な味つけは健在。このお店にはいつかダルバートも出してほしいんだけど、まだちょっと(いい意味で)異色感が残るこのビリヤニも悪くない。ずっとこの町に居てくださいね。

(23.11.26/今週の王様戦隊)潜入捜査のためアイドルに成りきったリタ様の20分にわたる奇行(…もとい)あざといパフォーマンスより、素に戻ってからの王様たちとモルフォーニャ「邪魔してごめんなさいー」リ「友達だから無罪」王モ「えへへへー」(要約)のイチャイチャぶりが一番に萌え度が高かった。きっとミノンガンもそういうことが言いたかったんじゃないかな(テキトウ)

(追記)てゆうか二週間前だけど「私は美しすぎて人を苦しめてしまう…」と己の顔を傷つけ命を絶とうとしたイケメンのナイフをハイキックで泉に蹴り飛ばし「たとえ顔に傷をつけても貴方の輝きは人の役に立ちたいと願う内面の美しさだから消せはしない…でもそれこそ私がほしいもの。老人メイクで美貌を封印し、執事として私に仕えなさい」と諭す(要約)お姫さまをツッコミなしのイイ話として押し通す胆力に感服したですよ…ファンタジー設定の戦隊ヒーローだから初めて現出できた限界空間に震えた(笑いで)。

(23.11.28)おにぎりアクションが終わったら心おきなくカレー天国スタートだ!…と思っていたのに実際のスタートは11日後になる不思議。いや不思議ではなく年を重ねるほど時間の使いかた下手になるのよ、カレイだけに(そして駄洒落はくどくなる)!

見てのとおりカレー粉や辛味(唐辛子・生姜)うまみ(味覇・ソース)を加える前の豆の煮物は、たぶんダルバートの「ダル」にかなり近い。できあいカレーの小さな缶詰め・野菜の漬物やその他トッピングを用意できればダルバートもどき、できると思うんですよね…日々の食事は効率優先だけど、一回くらいハジケてみようかな。

(同日追記:そして時間の使いかた下手ついでに言うと次のアメリカ大統領選がもう来年で頭を抱えたくなる。老バイデンは「つなぎ」で、この四年の間に(トランピズムを払拭・清算しつつ)新しいアメリカ像で再び有権者を牽引していける候補者を用意できなきゃダメだったんじゃないの?あるいは四年でソレは元から無理だったのか、加齢の吾らホモサピエンス…)

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2312

2310→

記事一覧

ホーム

|