| 記事:2023年10月 |

←2311

2309→

記事一覧

ホーム

|

今世紀のカノン〜シルヴィア・フェデリーチ『キャリバンと魔女』(前)(23.10.01)

今年の7月に本サイトで「お金の前では万人が平等でもよさそうな資本主義が、なぜかレイシズムや性差別と親和性が高い(のは不思議だ)」と書いたとき、関心を払ったひとは居なかったのではないかと思う。けれど、そんなの謎じゃないよ当然だと言うためには「だって資本主義は誰かから搾取しないと成り立たないんだから、搾取する対象として差別する相手が必要なのは当たり前だ」「むしろ差別と不公平から利潤を産み出すのが資本主義の本質だろう」と即答できなければいけないはずだ。

それが即答できるくらい当たり前なら、TVやネットで吾がモノ顔をしている論客たちが「私は平等な競争のなかで優れていたから勝者として此処にいる」「貧しいのは平等な競争のなかで努力しなかった自業自得だ」と嘯くのは、「競争」が最初から公平ではないという「当たり前」の隠蔽ではないか。それに乗せられて「自分が成功者じゃないのは自業自得だ」と思うのは、まんまと隠蔽に騙されていることではないのか。

だいたい今、大きな顔をしているあの連中が何を生み出したというのか。別にその人物でなくても取り替えの利く、単に事業の規模が大きな転売ヤーではないか。そう即座に切り返せなければおかしいはずだ。

自由という言葉と概念には強い憧れと愛着があるけれど、「自由」放任(レッセ・フェール)や新「自由」主義といった用語にも「自由=スタートは公平」と思いこませる詐術がある気がしてきたところです。

* * *

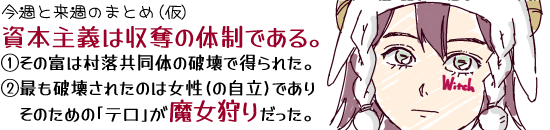

シルヴィア・フェデリーチ『キャリバンと魔女』(原書2004年/小田原琳・後藤あゆみ訳・以文社2017年/外部リンクが開きます)は断言する。資本主義を「離陸」させたのは、新世界がもたらした銀ではない。アダム・スミスが讚えた分業制の発明でもない。マックス・ヴェーバーが唱えたプロテスタンティズムの倫理など、言及もされない。資本主義を生んだ(マルクス言うところの)「原始的蓄積」の源泉は、村落共同体を・人々の暮らしや自立を破壊して収奪した富だった。そして何よりも資本家に富をもたらしたのは女性たちの経済的自立と社会的紐帯(の破壊)であり、その収奪のための仮借ない攻撃こそ、数世紀にわたる拷問と殺戮=いわゆる「魔女狩り」の本質だった−

なにしろ本書、まずは冒頭「固定された身分に皆それぞれ甘んじていた静的で停滞した社会」という中世のイメージから覆す。「封建制荘園の研究から立ち現れるのはむしろ絶え間ない階級闘争のイメージである」

ほとばしるような筆致は「あらゆる歴史は階級闘争の歴史である」という往年の命題を否応なく、より徹底したかたちで現代によみがえらせる。著者に言わせれば(カタリ派を筆頭とする)いわゆるキリスト教の「異端」のテーマも、何より経済的な条件闘争=カトリック教会の過酷な徴税や賦役からの解放だった。それっぽく言うならば、彼ら彼女ら(本書の主旨からすれば「彼女ら彼ら」とするべきか)が宗教の名のもと、命がけで求めたのは死後の楽園や天上の神ではなく、地上での生存に他ならなかった。日本の一向一揆や、なんなら島原の乱も、そうだったと考えられないか。

陰鬱な死の舞踏と「メメント・モリ」の時代として知られるペスト禍の15世紀も、大幅な人口減が下層階級に有利にはたらき「ヨーロッパのプロレタリアートの黄金時代」と呼ばれる時代として捉え直される。「実際イングランドでは、反乱自体は政治的・軍事的敗北を喫し指導者たちは残酷に処刑されたが、一五世紀の初頭までに少なくとも農奴制と農奴の身分はほぼ完全に消失した」支配層は(これはもう本質的に)下層階級に奴隷のような強制的な労働形態を押しつけたがるが、「労働者の抵抗と労働力が枯渇する危険性のみが」そうした傾向を制限しうるのだと著者は高らかに謳い上げる。

ただし、本書の主題はそうした「黄金時代」下層階級の自由と自立と相互扶助、が完膚なきまでに破壊されたヨーロッパの近世近代だ。

イングランドのエンクロージャーとして知られるとおり、まずは共有地(コモンズ)が奪われる。貨幣経済の浸透も「お金に換算できなかった」物々交換や相互扶助を破壊する。

「中世には(賦役労働の強制とは対照的に)賃金は自由のための手段と考えられていたが、土地の権利が失われるとまもなく、賃金は奴隷化の手段とみなされるようになった」

ふと思い出したのは、もう四半世紀は前・学生時代に読んだ日本の民俗学の本で小松和彦氏だったと思うけど「桃太郎」の鬼ヶ島の財宝や、「一寸法師」の打ち出の小槌などは貨幣経済が生活に押し寄せ・しかし「どこか遠くにある」「どこから生じるか分からない不思議な」異物だった時代の反映だと書かれていた。その不吉さが端的にあらわれているのが、今だったら「犬が殺されるシーンがあります注意」と但し書きがつきそうな「花咲か爺さん」であったと。

…逸れた話を元に戻すと、こうして様々なことが思い出される+「あれはこういうことだったのか」と解釈が一新されるのが本書のスリリングなところだ。さきに本源的蓄積でみたようにマルクス、そして以下に述べるようにフーコーの議論を踏まえ、さらにそれらを「不徹底」として先に推し進めるのが本書だ。

ちょっと抜粋だけ残ってて出典が詳らかでないのだが(ひどい…話し言葉だったので講義録か思考集成だったと思います)刑罰のパラダイム・シフトについてミシェル・フーコーが示した見解が印象的だった。

ヨーロッパでの話。公衆の面前での鞭打ちや処刑といった残酷な刑罰から、世間から隔離された牢獄への監禁へと、刑罰の形式が変容したのはなぜか。フーコーが指摘するのは(残虐なのはやめようというヒューマニズムではなく)旧来の刑罰が罰金刑や身体を毀損する刑で罪人の財産(身体も財産)を奪ったのに対し、監禁は罪人から「時間」を奪ったということだ。時間はそれを「時間あたりの労働」という形で売り、金銭に換えられる財産と見なされるようになった。人の価値が時間あたりの賃金×労働時間で測られるようになったのと、刑罰が時間を奪うようになったのは、同じ時代の並行した出来事だったというのだ。

昔なら「人間の終焉」や「これはパイプではない」、近ごろはミクロ権力やパノプティコン・生政治などが注目されてきた(気がする)フーコーだけど、実は近代の成立=資本主義化による社会の変容を、それも経済の側面から、かなり重要視した人だったと思う。

別の文献(講義録だったかなあ)では近代ヨーロッパで死者がきちんと葬られ、死者数の統計が取られるようになったのも、富=人数×労働時間という価値観が浸透し、国富=人口と捉えられるようになった反映だと説明していたように思う。

健康を増進し、人をより良く生きさせようとする生政治(ビオポリティーク)は慈善ではなく「労働力としての人間」を優良に・または(生産力の算定を毀損しない)「標準」に寄せていくメンテナンスでしか、ないのかも知れない。これは職場で健康診断や「ストレスチェック」を受けた経験のある人なら、なんとなく察せられる話ではないでしょうか。

『キャリバンと魔女』の著者はフーコーの考察の不徹底や女性軽視(蔑視?)を手厳しく批判しつつ、その着想をさらに発展させ「プロレタリアートの黄金時代」が資本主義に破壊されてゆく歴史を語る。来週の後篇(まだ書いてない)に続きます。タイトルにもなっているキャリバン(と、その母である魔女シコラクス)を著者がどう捉えていたかも来週に。

人のメガネを嗤うな(23.10.03)

あなたがたにはうんざりだ。うんざりだから一度しか言わない。僕は基本的に、批判に侮蔑語や嘲笑をコンタミ(混入)させるべきではないと思う。

内輪でのみ通じる符牒・ジャルゴンすら避けたほうがいいと考えている。たとえば「浜省」「キムタク」といった略称はファンが愛情をこめて呼ぶ用途に限定すべきで、悪口の文脈で「浜省(笑)」「キムタク()」呼びすべきではないと思っている。

今こうして名前を記するだけで不愉快な気分になるので、そうしたい人の気持ちは分からないでもないが安倍晋三・元総理を「安倍なんて立派な漢字に値しない」からと「アベ」呼びしたり、まして濁点すらもったいないと称して「アヘ」と呼んだりした人とは(たとえ厭わず連帯したとしても)最終的には話が合う気がしない。

安保法制のデモだったと思うけど、思い思いに作られた反対のプラカードの中、かの首相の似顔に(ヒトラーに見立てた)ちょびヒゲを描き加えた絵を掲げる人がいて、その人はご丁寧にも首相の目を往年の昭和まんがの「スケベ野郎」ふうの波目というのだろうか、それに描き変えて「どうですコレ?」と同じ抗議に参加していた僕に問いかけた。「そんなに面白くないと思いますよ」くらいは言えただろうか。「あなたの皮肉は浅い」くらい助言すべきだったろうか。

「それ以上いけない」「最低限の礼節は保たないと、味方も失ないますよ」「本気で相手を倒したいなら、そんなところで小馬鹿にしてるみたいなポーズを取りなさんな」「内輪で嗤うことで本来なら相手に向かうべきエネルギーが見当違いに浪費されてると思いませんか」…伝わらない人には、どう細分化して伝えても無駄か。「批判のしかたにケチをつけるのはトーンポリシングだ」と不貞腐れるのがせいぜいだろう。そういう人たちはイーロン・マスクが乗っ取ったX(旧Twitter)のことを「ペケ」とか「ペケッター」と呼んで悦に入っている。そのまま「X」と呼んだほうが、よほど批判になるのにと僕は思う。

批判する気が、敵意が、悪意が強ければ強いほど、正式名称で呼んだほうがいい。ひ○ゆきではなく西村○之。ホリ○○ンではなく堀○○○。オム○ツではなく河○○○IT担当大臣。○○○○法務相。○○○○農林水産大臣。実際、彼ら(ときどき彼女ら)が批判されるのは容姿や身体的特徴・出自や性別のせいではなく、その役職に相応しくないことが一番なのだから、その肩書きで名指しして、その肩書きを非難するほうが断然に正しい。

岸田文雄・現首相が「増税メガネ」と悪口を言われて立腹し「そんなこと言われるならメガネをやめてレーシックにする」と言ったとか風聞が伝わっている。どこまで本当か知らない。悪口のポイントはソコじゃねーよ、みたいなツッコミの声が上がっているが、本来ストレートに増税を非難すべきところを、本質でない「メガネ」などをあげつらった迂闊さ、なにかと笑いものにして優位に立ちたがるメンタリティが、しっぺ返しを食らったのだと思う。

いちおう言っておくがメガネ好きだから批判してるのではない。

自分たちが冴えた悪口を言ったと思ってるあなたたち。千載一遇のチャンスを逃したって分かってる?惜しいと思わないの?相手の容姿を攻撃するような卑劣さに流れず、正しく「増税総理」「増税議員」と罵倒すれば、そっちをやめてくれてたかも知れないのに。

今世紀のカノン〜シルヴィア・フェデリーチ『キャリバンと魔女』(後)(23.10.08)

「強調したいのは、啓蒙主義が広めた見解に反して、魔女狩りは去りゆく封建的世界が散らした最後の火花ではなかったということだ。「迷信深い」中世にはただ一人の魔女も迫害されなかったことは立証されている。「魔女信仰(ウィッチクラフト)」という概念自体、後期中世にいたるまで形成されていなかった」(『キャリバンと魔女』)* * *

ミシェル・フーコーの『言葉と物』(1966)は16世紀〜19世紀のヨーロッパで起きた、世界観(エピステーメー)の大規模な地殻変動を描いた現代の古典だ。

18世紀〜19世紀の端境期に、動植物の種目を判別する指標は身体の外部にあるというリンネの分類学を、生物の本質は身体の内部に宿る「生命」だとキュビエが覆したエピソードの鮮やかさは、自作のまんがでも語り草にさせてもらっているけれど(『読書子に寄す pt.1』電書紹介ページへの外部リンクが開きます)

さらに前、16世紀以前のヨーロッパでは世界が「類似」や「共感」で説明されていたとフーコーは言う。万物照応(コレスポンダンス)と言われるように、吾々ひとり一人の身体や運命は天体の運行や自然界の諸々と結びついており、たとえば人間の眼球と形が類似したトリカブトの実は眼病に効くし、クルミの実は脳に似ているから脳の病気に効く…

『言葉と物』だけ読んでいたら「昔の人はハハ暢気だね」で通りすぎそうな、「なんだか知らないけど」世界観は変わるんだねで納得してしまいそうな、これらの逸話をシルヴィア・フェデリーチ『キャリバンと魔女』は「なぜそう変わったのか」という強い問題意識から、新たに語り直す。

先週の日記のつづきです。

貨幣経済が社会を圧倒し、「お金で買えない」相互扶助や共有地の経済的価値は収奪されて資本主義「離陸」の原資となる一方、「市場のための生産のみが価値を創造する活動と定義され」人々は賃労働で稼いだ金銭で商品を買う以外に生きるすべのない時代が到来した…というのが先週までのあらすじですが(ということにして話をすすめます)

著者が苛烈に指摘するのは、この収奪が人々の社会的・経済的な状況だけでなく、内面の意識まで変えてしまった、ということだ。

宇宙や自然界と個々人は照応し連動している。星の動きが人の運命を決定し、薬草は類似の力で薬にも毒にもなる。こうした世界観を魔法・魔術という。これに対し、信じられるのは「我思うゆえに」ある我だけだというデカルトの宣言で、近代の合理主義は自然界と人間を切り離した。ハレー彗星で知られるエドモンド・ハレーによって彗星は登場する日時を算定できる真空の石ころと化し、災厄や動乱を予告するという魔術的な属性を剥奪された。そしてフランシス・ベーコンが「知は(自然を支配する)力なり」と説いたように、この切断は人間が自然界を道具のように扱い支配することを可能にした。いま吾々が地球温暖化や新種の感染症に苛まれているのは、近代このかた吾々が自然をモノ化し収奪してきた報いだと言える。

だがフェデリーチにとって、より問題なのは吾々が吾々自身をモノ化したことだった。

ようやくここで話は(少しだけ)『テンペスト』に戻る。『キャリバンと魔女』の著者に言わせればプロスペローが魔法を捨てたのは、近代人としてミラノに戻るためだった。近代人とは何か。天体や自然界からの影響を切り離し、自身の意思による自身の行動にのみ「自身が得る結果」の原因を帰する、自身の意思だけで自身を統御できる・統御する責任を有する存在だ。では統御は何のためか。彗星の軌道を算定できるように、自身が生産する経済的価値を算定可能にするためだ。

先週も見たように著者は「プロテスタンティズムの禁欲主義が資本主義を生んだ」というマックス・ウェーバーの説は歯牙にもかけないけれど、いやキチンと踏まえたことになるのだろうか、結果として「貨幣を稼ぐことは必要を満たす手段ではなく、人生の究極の目標になった」というウェーバーの指摘を引用し、こう付け加える:

「資本主義によって発展した最初の機械とは、蒸気機関でも時計でもなく人間の身体だった」

自身の経営者として(いわゆる「経営者マインド」)自身の生を効率化し、最大の費用対効果をあげる、資本主義のための機械=労働力。生きた人間を「労働力」という積算可能な数値に変えるために、魔術は邪魔だった。

* * *

(長いから)ここで切って、さらに来週に続けてもいいけど、一気に話を進めます。

今の吾々は、魔術にそれほどの力があった時代を知らない。今でも自分は魔術的なものを信じていると言う人はいるだろうが、フェデリーチはバッサリ切り捨てる。どんなに熱心にホロスコープを「消費」しても、「仕事に行く前には無意識に時計を確認する」ようでは「社会的脅威」にならないと。

ましてその占いが金銭運や仕事運を気にしてるようでは、と尻馬に乗って茶化すのはやめよう。古来から人々が幻覚性の植物などを使って酩酊状態になるのには集団でそれを行なって部族の結束を高める側面も当然あったが、ヒト以外の神や自然界と一体化する「魔術」的な目的もあった。現代の吾々がアルコールや麻薬のたぐいで酩酊するとき、前者はふんだんにあっても後者はあるだろうか―と追究するのも別の機会に回そう。ただまあ後者=酩酊して神や宇宙と交信する(しかも集団で)と言われて吾々が感じる軽蔑や警戒が、今の(何よりも僕自身を含む)吾々の魔術に対する態度をあらわしている。

言い替えれば、かつて魔術は「社会的脅威」だった。「魔術は存在するというまさにその信仰こそが社会的不服従の源泉であった」。

エピステーメー(世界観)の変動は、無意識に無抵抗に、すんなり行なわれたのではない。土地を奪われた農民や職人の多くが、賃労働を受け入れるより乞食や浮浪者・犯罪者となることを選び、絞首刑となるリスクも辞さなかった。そしてこの拒絶=「他のどんな商業的危機よりも深刻な(中略)資本主義の最初の危機」に「対するブルジョアジーの対応は、まさしく恐怖政治であった」

恐怖政治の最たるものは魔女狩り=女性への迫害だった。当然この部分こそが本書の核心なのだが、足早に拾うと(すみません)女性が担っていた経済活動は賃労働という型に合致しないため全て「ないこと」にされ、その労働や身体までもが、いくらでも収奪していい天然資源=男性労働者にとっての新たな共有地(コモンズ)となる。中世を通して女性が有していた薬草(ハーブ)を用いた避妊や中絶の知恵は「ウィッチクラフト(魔女の呪術)」として根絶され、産婆すら男性の産婦人科医に従属させられる。

物語でも女性は馴致を要する愚かな存在として「下げられ」(シェイクスピアも『じゃじゃ馬ならし』で「工作」の一翼を担ったとフェデリーチは指摘する)、そして数十万の女性が魔女として拷問されあるいは処刑された。

死に至る収奪を受けたのは女性だけではない。(当然ながら女性も含む)新大陸の先住民に起こったことを近年の研究者は「アメリカン・ホロコースト」と呼んでいるらしい。疫病による死者も含め、南アメリカ大陸ではヨーロッパ人の征服から一世紀で先住民の人口が95%=7500万人減ったという研究もある。

それでいて植民地の獲得やプランテーションでの奴隷労働は、ヨーロッパの労働者の待遇改善になんら資さなかった。14〜15世紀には自由や労働時間の減少を要求していたプロレタリアートの闘争は、16〜17世紀には「俺たちの作物を輸出に回すな」もっと即物的には「パンをよこせ」という「飢え」の暴動に変わっていく。

作物の商品化が生産者を飢えさせたのは、当然ながらプランテーションで酷使された新大陸の奴隷も同じだ。日本でも近世=江戸時代の大飢饉が凶作ではなく、むしろ豊作年の買い占めを原因にしていたことは知られているだろう。同じ過ちは現代でも世界銀行による「構造調整プログラム」としてアフリカ諸国に「かつてない規模の貧困化」を引き起こしている…

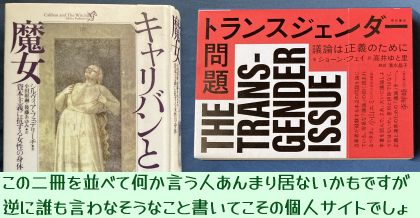

ここまで来て、ようやく今年2月の日記で紹介したショーン・フェイ『トランスジェンダー問題』が唐突とも言える性急さで「資本主義の下では、トランスの解放はありえない」という結論を叩きつけた理由が、理解できる気がした。

当時の日記で自分は迂闊にも「たぶん日本でなら(資本主義)プラス家父長制になるのだろう」と書いたけれど、日本に限らず、むしろ資本主義と家父長制は切り離せない同一のシステムなのだと、フェデリーチが依拠するマリア・リースは説いているようだ(訳者解題より。リース『国際分業と女性』1997年は邦訳がある模様)。

魔女狩り時代に女性から妊娠や出産(避妊や中絶)に関わる主導権が奪われた経緯が、21世紀にもなってアメリカや他ならぬ日本で見られる剥奪に否応なく重なるように。いま日本に住んでいて「政府や経団連は何を考えてるんだ」「自分たちが今カネ儲けできれば社会が維持できないほどに人口が減っても、いや減るまでもなく皆が困窮死しても(あるいは新型コロナで人々が次々に倒れても、物流2024年問題を「解決」するために速度規制や労働時間の上限を解除されたトラック運転手が危険な労働環境に投げ出されても)構わないと思ってるんじゃないか」と憤る人たちは、「まさにそうだ」新大陸のプランテーションで「農場主は、奴隷に再生産させるよりも死ぬまで働かせ「消費する」ほうがより利益があることに(当然ながら)気づいていた」というフェデリーチの指摘を、ナチスの絶滅収容所こそ近代の効率主義が帰結する(逸脱ではなく)最適解だったとする藤原辰史『ナチスのキッチン』(2021年2月の日記参照)の「謎解き」と合わせて戦慄することだろう。

* * *

シルヴィア・フェデリーチが捉える『テンペスト』は、島の先住民にして魔女の息子キャリバンと下働きの船員すなわちヨーロッパ人プロレタリアートの共闘が、船員たちは(『じゃじゃ馬ならし』でケイトが「下げられた」のと同様)「コソ泥と酔っ払い以外の何者でもないことが明らかになり」屈辱的な屈服で終わる物語だった。そして早々にプロスペローと和解した政敵=資本主義の推進者たちは「この者たちはいったい何だ、金で買えるのか?」「買えそうだね。明らかに魚だから、売り物だろうさ」とキャリバンをモノ化・商品化して愚弄する。プロスペローに対峙したのが無力な息子キャリバンではなく、十全な力を有するチュニジアの魔女シコラクスだったら、少しは展開も違っただろうかとフェデリーチは問う。

本書はマルクスや、とくにこの日記では中心的に取り上げたフーコーのような先行研究を取り入れながら「それはなぜ」という強い問題意識で再構成した、野心的で挑戦的な試みだ。個人的には、賃労働として計上されない経済活動を「シャドウ・ワーク」として研究したイヴァン・イリイチの再確認が望まれる…というのは僕じしんの宿題。

大西洋を挟んだ両大陸の歴史について著者が引用し、駆使する文献に1990年代以降の新しい研究成果が多いことも目を引いた。逆に現代(原書2004年)に生じている資本主義のほころびや、それに対する反発を過去の歴史に投影しすぎではと懸念する向きもあるようだが、それも含めて。

今の日本では(日本だけ?)その語に本来なら相応しくない先祖返り志向な言説に横取りされてしまっているが、本書には歴史をバトルフィールドとして抑圧された者たちの主体性を取り返す、新しい歴史のカノン(正典)となりうるポテンシャルがあると思いました(これを「歴史戦」「新しい歴史の教科書」と呼べない苦渋と腹立たしさを想像しておくれ)。

言い替えれば、搾取される敗者の側から語られた本書を21世紀のカノンと出来るかどうかに、勝者に任せていたら22世紀まで保たないかも知れない人類の、なんなら存亡がかかっているのかも知れない。

※これは全く余談だけど魔女信仰の復権とトランス差別を併置する論客が(たぶん主に前者や、もっと短絡的には威勢のいい占いで)SNSで支持を集めていたので注意が必要。魔女信仰やペイガニズムとトランス差別はイコールではないだろうし(というかトランス差別がむしろ資本主義の産物と考えれば「魔女としてトランスを差別」は本末転倒もいいところ)、本サイトおよび中のひとは基本的にトランス差別反対の立場です。

世界史が再審請求される場所〜浜忠雄『ハイチ革命の世界史』(23.10.15)

カザフスタン出身で現在はハリウッドで活躍するティムール・ベクマンベトフ監督、実はかつて「ダメだ…こんなバカ映画を好きになったら」と個人的なツボに入ったフェイク・ドキュメンタリー『アポロ18』(2014年2月の日記参照)の製作にも噛んでいたらしい。2012年の監督(製作も)作品『リンカーン/秘密の書』は原題「Abraham Lincoln: Vampire Hunter」のとおり、第16代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンが吸血鬼ハンターだったという内容。20世紀フォックスの公式ページ(外部リンクが開きます)のビジュアルでは、まだトレードマークのアゴひげもない若者が斧を振り上げているので、まあ「今は大統領となった私だが、若い頃には吸血鬼と戦ったものじゃよ…」程度の話かと思いきや、その知られざる死闘は大統領になってからも続き、なんなら南北戦争も人類と吸血鬼の代理戦争、起死回生の銀の弾丸を満載してゲティスバーグに向かう貨物列車の屋根の上で(昔取った斧の柄を再び手にした)大統領リンカーンと吸血王のラストバトルが繰り広げられる、首尾一貫した大バカ映画だった。

「惚れ惚れするような怪作」は持ち上げすぎ(それは「持ち上げ」か?)にしても、その最期となる暗殺事件まで「人類と吸血鬼の永久バトル史観」に徹したラストでは、迂闊にもホロリとさせられる意外な好篇でした。

* * *

けれど現在、リンカーンに突きつけられている歴史の「再審」請求は、映画ほど痛快でも笑い事でもない。

フランス本国ではトマ・ピケティほか三人が同シリーズで刊行したブックレット(つまり四冊)を、ひとつにまとめて邦訳した『差別と資本主義 レイシズム・キャンセルカルチャー・ジェンダー不平等』(明石書店/邦訳2023年/外部リンク)(読みました)。著者のひとりローラ・ミュラは、世界各地で奴隷制や植民地主義の推進者だった「偉人」たちの銅像が引き倒されているのと同様の批判が、リンカーンにも向けられていると言う。

2020年にはオレゴン州ポートランドのリンカーン像が引き倒され、台座には赤いスプレーで「Dakota 38」と大書された。近年「軍の不正」「米国史上最も重要な大量処刑」として知られるようになった、1862年のダコタ・スー族38人の処刑を命じた当事者としてリンカーンを告発するものだった。

彼の偉業とされる奴隷制廃止すら、その意味を改めて問われている。ミュラは合衆国で正義を求める黒人層が取り上げた「証拠」=南北戦争の真っただ中、Dakota38と同じ1862年に発せられた大統領じしんの言葉を引用する。

「私の本質的な目的は、連邦を守ることであり、

奴隷制を守ったり壊したりすることではない。

もし、いかなる奴隷も解放することなく連邦を救うことができるのなら、私はそうするだろう

(すべての奴隷を解放することで連邦を救えるなら私はそうするし、

一部だけ解放して残りは解放しないことで救えるなら私はそうするだろう)」

* * *

ティムールならぬティム・バートンがリメイクした『猿の惑星 THE PLANET OF THE APES』は評判が悪かったけど(ティムール・ベクマンベトフが『リンカーン』の後にリメイクした『ベン・ハー』も未見だけど不評みたい…映画の「再審」は難しいっすね)ワシントンD.C.のリンカーン像が猿になっていたというオチだったと記憶する。大ヒットした1968年版のラストの「あれ」と同じくらい、リンカーンは合衆国が地球にひろめた普遍的な価値観のシンボルということなのだろう。

だが結果的には奴隷制を廃止し、黒人を解放したとされるリンカーンに、当人の意思としては人種が融和するアメリカ合衆国を作るつもりなど毛頭なかった。

浜忠雄『ハイチ革命の世界史 ―奴隷たちがきりひらいた近代』(岩波新書/2023/外部リンクが開きます)は、通念を裏切る偉人の素顔を畳みかけるように晒す。

「黒人と白人とは異なる人種で、そこには他のどんな二つの人種の間による違いよりも大きな違いがあります。(中略)あなたたちは現在の快適さの何かを犠牲にするべきです。(中略)あなた方が私たちとは別々に離れたところで生活するのが双方にとって良いことなのです」

やはり1862年の、この発言からの引用に「黒人がいなかったならば、今のような戦争はあり得なかった」という身勝手なダメ押しを加えるべきだろうか。現実にリンカーンが南北戦争と並行して固執したのは、国外のどこかに新天地をつくって黒人をそこに追い出す徹底的な分離策だった。彼はアフリカ大陸西岸・リベリア共和国(1847年独立)への移民強化をはかり、またハイチに同様の「はけ口」を造ろうとして詐欺師に引っ掛かり多数の死者を出した。

以上で(本日記で)実は「マクラ」だったリンカーンの話は終わる。本当はハイチのことを書くつもりだった。

「大西洋の海底にはおびただしい数のアフリカ人の遺骨が沈んでいる。その数は一○○万人をはるかに超えるであろう」(『ハイチ革命の世界史』)

西欧人による「発見」後、フランスの植民地として砂糖製造のプランテーションにされたカリブ海・イスパニョーラ島で、奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人たちが蜂起→革命が起き、1804年に独立が宣言されたのがハイチ共和国だ。

現在は世界の最貧国として知られ、加えて貧困ゆえの暴力や不正が横行する国として見下げられ、近年では地震などの自然災害にも見舞われている同国こそ、同時に「世界史の再審請求」の最も重要な係争地でもある…簡単に言えば、史上初の黒人による共和国であるのみならず、フランスよりも早く人種差別の禁止を憲法に銘記したハイチは(仮に人類の歴史に進むべき定まった方向があるとしたら)まさにそのトップランナーであったがゆえに、ヨーロッパや北米の白人たちに恐れられ恨まれ、その発展を徹底的に阻まれ、栄光を剥奪され、現在「まで」のような姿に貶められた、言うなればキャリバンなのだった。

ちょうど本書の構成では最終章で取り上げられ、順番的に逆なのだけど+まったく私的な読書史の話ですが、ハイチという国名を(うっすらとでも)意識するようになったのはスーザン・バック=モースの『ヘーゲルとハイチ』がきっかけだった。

具体的にはモーリス=スズキの著作で、政権や行政機構によって国家のド真ん中に穿たれる無法状態=ワイルドゾーン(2017年1月の日記参照)への関心が生まれ、同種の概念である例外状態(ジョルジョ・アガンベン)について読んだり、その露骨なあらわれである入管での虐待や与党政権の国会無視に反対の声をあげたりする中、何かワイルドゾーンに言及しているらしいというのでバック=モースにも興味を持ち…ええと、彼女自身の「ワイルドゾーン」論は結局あまり手繰れなかったのですが…近代史に新たな見直しを要請する、その著作の一環として手にしたのが同書(ヘーゲルとハイチ)。

タイトルのとおり、近代哲学の巨人(←あっ、ちゃんと読んでない人がテキトウに言う呼びかただ)(本当にすみません)ヘーゲルが、近代的な自我の誕生・発展のかたちとして提唱した「奴隷と主人の弁証法」が、まさに奴隷が立ち上がり主人を倒し、新たな主人となったハイチ革命に着想を得た=新大陸の奴隷からの「借り物」であると、当時の資料をもとに裏づけようとする、まさに世界史の再審請求の最左翼(ふつう「最右翼」と言うけれど、バック=モース本人が「私、左翼ですけど何か?」と明言してる人なので)と呼べそうな論考なのでした。

しかし世界の歴史は「西欧が唯一の中心として牽引し成立させた近代」という物語で書き換えられる。暴力をもって。

再び『ハイチ革命の世界史』にハンドルを委ねると、自由と平等を謳ったはずのフランス革命は1791年の憲法で、その原則は植民地には適用されないとしていた。ナポレオン・ボナパルトは義弟ルクレールをハイチ征伐に送りこみ、無残に失敗するが「文明というものを持たず、植民地とは何なのか、フランスとは何なのかさえも知らぬアフリカ黒人に、どうして自由を与えることができようか」という彼の偏見はしぶとく生き続けた。ハイチは独立の代償として、フランスに対する天文学的な額の賠償金支払いを強いられ、さらに19世紀末〜20世紀にはカリブ海の他の島々ともども北米・アメリカ合衆国の拡張政策に(暴力的に)組み入れられる。

ハイチに大きな借りがあったはずのヘーゲルも、十数年後には手のひらを返し、曲解された進化論=社会ダーウィニズムの影響もあって「精神は内にこもってまどろみ、進歩することがない」幼少人種という侮蔑を公言するようになる。そしてアフリカ由来の祖霊信仰とキリスト教が融合したブードゥー教には、恥ずかしながら僕じしんにも染みついてるように「怪しい呪術」「邪教」のイメージが刻印され、さらに吸血鬼ならぬ「ゾンビ」がブードゥーに由来する負のシンボルとして世界に広まった。先週の日記で述べたシェイクスピアの諸作品同様、偏見と侮蔑を流布し、差別と支配を強化するツールとして物語が利用されたことを、とくに創作者は悲しみ、また自省のキッカケにしなければいけないと思う。

* * *

ブックガイド。

ハイチに関しては先述したバック=モースの他に、20世紀トリニダード出身の傑出した思想家(らしい。後述※参照)C.L.R.ジェイムズの大著『ブラック・ジャコバン ―トゥサン・ルヴェルチュールとハイチ革命』(大村書店)が読み物としても手に汗を握る闊達さで好いです。

※ネットで読める記事:浜邦彦「C.L.R.ジェイムズ――カリブの父」(外部リンクが開きます)など参照。

自メモによれば(いずれも未読ですが)ケイトリン・ローゼンタール『奴隷会計 支配とマネジメント』(邦訳2022年・みすず書房/外部リンク)や、スヴェン・ベッカート『綿の帝国 ―グローバル資本主義はいかに生まれたか』(邦訳2022年・紀伊国屋出版部/外部)あたりには「近代民主主義はむしろ植民地だった中南米で生まれた」というバック=モースの提言に対する「冷酷な資本主義マシーンもな」という応答が見られそう。

『ハイチ革命の世界史』で著者が刺激を受けたと何度も言及している植村邦彦『隠された奴隷制』(2019年・集英社新書/同)は、読んだ時の僕じしんのコンディションがたぶん良くなくて、大半を失念してるのだけど(本当にすみません)これも当時の自メモによれば、バック=モースを批判的に敷衍し、またどうやら先週の日記で熱心に取り上げた『キャリバンと魔女』にも重なる領域の著作であった模様。この読み直しは年内の私的な宿題とします(本日記には書かないかも)。

そしてもちろん本書『ハイチ革命の世界史』。上で屈辱が現在「まで」続くと書いたように、いずれその不当な扱いが全面的に改められてほしい、かの地の「ないことにされた」歴史がまずは本書で知られてほしいと願うものです。僕が意外な方向から接近して「そういえばアレもコレもつながる」となったように、皆様それぞれの問題意識にリンクする(あんがい「えっ私ゾンビ大好きなんだけど」みたいな方向から気にかける人がいるかもと期待したりする)、そして多くの関連他著にリンクを開く=参考文献を次々と読みたくなる、模範的な新書だと思います。

あとがきによれば著者の浜氏は傘寿だそうで=先月の日記で取り上げた「砂」戦争の「石」さんと同じじゃん(執筆時期がズレるので同い年ではない)と妙な感慨。とくに前者のように長く大学などで研究や教育に携わった人が、傘寿にして自分の専門分野を万人向けに砕いた新書を上梓するって、ちょっと羨ましい理想の境涯かも知れないなと、かつて自分に学者は無理だと早々に諦めた+大体そこまでの長寿は望めそうにない自分は少し目映くも思うのでした。

* * *

せっかく映画に始まった話なので、要らん追記も(リンカーンとは関係ないけど)映画の話。そういやデヴィッド・クローネンバーグも傘寿だそうですよ。こないだ地元ミニシアターで観てきた最新作『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』(公式/外部リンク)は突然変異で体内に生じた未知の臓器を取り出す開腹手術を「アート」として観客の前で公開するという内容が、やはり映画監督として活動している息子ブランドン・クローネンバーグのデビュー作=病気にかかったスターやセレブの膿を「同じ病気にかかりたい!」というファンやミーハーに横流しするデビュー作『アンチヴァイラル』を後追いしたようで面白かったです。ちなみに一作目はそんなふうに怪作だったブランドンさん、二作目の『ポゼッサー』が父親譲り?の剣呑なストーリー性も開花して自分的には意外なスマッシュヒットでした。

坂田靖子かも知れない〜吉田健一『絵空ごと 百鬼の会』(23.10.29)

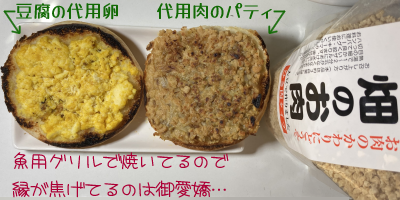

【これはウソの話なのですが】○○県△△市で、小麦粉やら何やらで安価にでっちあげた偽造タマゴを販売・使用していた業者が逮捕。憤る人たちから殺到したのは「この詐欺師」「カネ返せ」ではなく「製法を教えてくれ」「どれくらい節約できるんだ」という声ばかり…【ウソの話ここまで】…玉子の高騰感がピークだった頃に思いついた小咄ですが、価格がソコソコ高値で安定した+高いことに馴らされた(?)今ごろになって、本当に偽造…「偽造」言うな「代用」、代用タマゴに手を染めました。

「小麦粉やら何やら」ではなく、豆腐を使った代用レシピがネットで調べると色々と出てくる。木綿豆腐をソボロ状に崩して炒めて、極端な話ターメリック(うこん)で黄色をつければ十分だという。僕が試しているのはベビーフードなどにも使われる南瓜のフレークで色づけするレシピ。

値段というより、コレステロールを気にせず朝も昼もタマゴ的なものを食べたい+可能なところでは食肉の消費を減らしていこうと。たぶん今年に入って豆(ダル)を使ったカレーを会得したのが大きくて、豆を使った代用肉(ひき肉)も試してみたら意外に使えて、簡単に言うと、ちょっと面白がっている。まあ今まで半世紀たっぷり地球環境に与えたCO2的な負債を、この歳になってのニワカで償えるとは思わないし、チーズなんかは(ふんだんに)使うし、ふつうにトンカツもフライドチキンも食べるんですけど。外食などでは温玉も味玉も。

そんなわけで、ここしばらく代用肉と代用タマゴをパンに挟んで昼食にしてるのが、お弁当を使っているテラスが土曜は座席が撤去されマルシェになっていた。困ったなあと思いつつ、呼びかけられるままにウズベキスタンのサモサ(南インドのサモサとはだいぶ違う)を買って昼食に加えたりして、これもまあ面白がっている。

そして時間と気持ちに多少は余裕があるから毎日お弁当を用意できるし、毎日お弁当を用意して財布に多少の遊びがあるから(長期的には行き詰まる気もするが)突然ウズベキスタンのサモサを「面白がって」買えるのだとも思う。逆に言えば誰もがこうした余裕を持てるよう、最低賃金や社会保障が正当に定められ、まして武力で生活を奪うことなどは永久に放棄されるべきなのだ。

* * *

吉田健一(敬称略)が「戦争を停めるために最も有効な方法は、日々の生活を大切にすることだ」という主旨のことを言っている…とSNSで誰かが引用して「鼻持ちならない」「いけすかない」「吉田茂の息子だろ?いいとこのボンボンが暢気なことを」みたいに軽く炙られていた(←大炎上というほどではなかった)。

本人が言ったのとは違うニュアンスで伝わってしまったのではないか、という気がする。というかSNSのつまみ食いでなく実際の著書を読めば分かると思うけど、吉田健一の鼻持ちならないボンボンぶりは、そんなシオらしいもんじゃないよ。たとえば

「部屋に合った絵を飾って、その絵を見て窓の外に目をやると緑の景色がまた一層目に映えるとか、またその木の枝が地面に落とした影を見て季節の変化に気づいたりとか、そういうことが何よりだと分かってさえいれば、侵略とか征服なんて馬鹿なことは態々(わざわざ)しようと思わないはずだ」

なら、いかにも言いそうだと思える。

『東西文学論 日本の現代文学』(講談社現代文庫)は言う。

「歴史がない国民は幸福であると言われているが、

歴史があって、その歴史にはさらに特筆すべき事件が見られない程、高度に発達した文化を有する国民が最も幸福なのではないだろうか」

おそろしいことに著者(健一)は、そういう「国民」の実在を信じている、というか知っている。世界の大半の人々が歴史に蹂躙され、なんなら「高度に発達した文化を有する国」に歴史を押しつけられ(西欧に侵略され「歴史」を始めざるを得なかったという意味です)さえしてきた現状を振り返れば、まったく鼻持ちならない、お貴族さまの言いようなのが分かるだろう。

しかし同時に無視できないのは、今は歴史に蹂躙されている人たちにとっても健一の言う「最も幸福」は実現できてないけど理想の状態(かも知れない)ということだ。

同書にいわく「小説は社会を描いてその真実を読者に」示す「ため」のものではない。政治に対する読者の関心を引いて、よりよい社会を実現させる「ため」のものでも、現代を痛烈に風刺する「ため」のものでもない。小説家が社会のことを知っているのは構わないが、社会を変えるとか悪を痛罵するために「ありもしない人物をありもしない場所に住ませて、或る日の天気がどうだったなど」遠回りするなんて意味がない。しかしその「ありもしない人物がどこかで何かする」以外に小説の定義などありはしないと。

字義どおり受け止めれば、享受する側に立ったときの吾々も「この物語は社会的に正しいor間違い(旧い)か」ばかりで採点するのは(しがちですよね?)何か勘違いしてやいませんか、とピリピリ・嫌味を言われていることになる。それに反発を憶えることも多々あるだろう。

ほぼ文庫本まるまる一冊を占める長篇『絵空ごと』(『絵空ごと 百鬼の会』講談社現代文庫)は、もっと多くの反発を受ける小説かも知れない。何しろ登場人物たちの暮らし向きが良すぎる。

勘八という名前から「おや、庶民かな?」と誤解させそうな(失礼)主人公は、少しも読まないうちに、敗戦直後の東京で・いや戦前から、何だか分からない社長やら顧問やらを引き受けて何不自由なく暮らしている有閑人だと判明する。彼が交際する男女も似たようなもので(途中「えっ」と思ったのは皆、車は運転手に運転させている)そういう人々が国際交流機関を辞めたばかりのイギリス紳士も加えて、内輪で楽しく集える処を作ろうと麹町の一角に「本格的な贋物の」洋館をこしらえる…先々週までの本サイトの論調でいえば「その長閑な遊びの原資は誰からの搾取だと思ってる」と怒るべきところだ。

困った小説なのである。というか実は小説のみならず物語をめぐる両極端=対立する意見・立場、の片側の極にある話だろう。もう一方の、反対側の極にありそうな意見を少し長めに引用する:

「映画は、架空の世界でも、だれがものを作り、誰が食べているのかということを頭の中に設定してから作らないといけないと思います。(中略)ルパンみたいな泥棒を描くときも、泥棒はカッコイイと思って作ったら、最低のものしかできません。まっとうな人たちがいっぱいいて、作ったり、分けたり、食べたりしているから、泥棒が活躍する場がある、こういうことを、どこかにニュアンスとしてにおわせておかなければだめです。」

(宮崎駿インタビュー/出典不詳/1989年『魔女の宅急便』頃)

これを一言に縮約すれば、同じ監督の名台詞「誰がそのシャツを縫うんだい」(『天空の城ラピュタ』)となる。はっきり言うが、これはこれで至極まっとうな意見だ。

けれどこの対極に「人生などスキップしてカップにでも詰めてしまおう(Skip the life completely, stuff it in a cup)」(ルー・リード)とか「生活なんてものは下男にでも任せておけ」(ヴィリエ・ド・リラダン)という意見があり、たぶん原作モンキー・パンチ氏を含め(宮崎氏以外の)制作者がこぞって描こうとしたルパン自体、宮崎監督が「最低」で「描くに足らない」と反発した「泥棒はカッコイイと思って作った」「ただなんとなくいい気になってハネ回り、バカをやっているような人物」だったはずだ。

話がピンポンみたいに対極から対極へ右往左往して申し訳ないが、現代を描くまんがの多くが、たとえばジェンダー的なことや登場人物たちの人生観などが新しい・これから尊重されるべき自由をよく描けている等々と評価される一方で「主人公たちの暮らしぶりが良すぎる」「自由とか先進的なことも主人公たちが食うに困らない階層だから言えることだと思うとガッカリする」みたいな批判を加えられる。

改めて言うが、それもそれで至極まっとうなツッコミだし、醒めた言いかたをすれば(善悪ではなく)技術の問題として「それ」が気に障られてしまったら、作品としては負け・と言わないまでも失点…という身もフタもない話だったりもする。

けれど「主人公がパンを得る経路は確かに大事だ」だと頭で理解する一方、たとえば若い女性をターゲットにした作品の(若い女性の)主人公たちが恋も人間関係も成功して、さらに仕事のうえでもキャリアを構築しなければならない的に奮闘させられているのを見ると、たまらない気持ちになることもある。

妖精の導きで変身して毎週お互いの絆を確かめあいつつ戦闘後には周囲の物的被害も不思議に回復されるトラウマ度の低いバトルで奮闘する中学生少女たち(回りくどい言いかたをしたけどプリキュアです)が「将来なりたいもの」を問われる・その答えが往々にして「職業」であることにも、たまらない気持ちになることがある。

その一方、多くの作品や表現が「仕事=つらい」をクリシェにしてるのも気に障る。上司に叱られてるか、取引先に頭を下げているか、残業を押しつけられて不満たらたらか、そんな表現「しか」されないのは不幸ではないのか。

もっと日常レベルでは、たとえば誰かに紹介されたとして開口一番「お仕事は何をしてるんですか?と問われる面倒くささ・新聞などで作家や誰かが紹介されるとき最終学歴が併記される詰まらなさ。僕がいて、あなたがいて、あるいは「ありもしない人物がどこかで何かする」のに、職業や最終学歴って大切?と叫びたくなる気持ち。

僕の目に映るかぎり「そんなのどうでもいいよ」側の極みに居るのが吉田健一だ。まったく良い読者ではないし、さらに延焼しそうなので深くは掘り下げないけど、片岡義男(敬称略)も同じ側な気がする。ちょっとイイ気になってんじゃないの、恵まれてんじゃないと嫉妬されそうな、自由で幸福な人たち。ルー・リードが歌ったのもリラダンが描いたのも人生の敗残者のような人たちだったし、リラダン当人は困窮のうちに死んだと言われているけど、健一(や片岡義男)は「どうやって稼ぐかより幸福が大事」と信じてやまない人たちを、ひたすら自由で幸福な人たちとして描く。

それを敗残者にたいして「勝者」と呼ぶ気になれないのは、彼らの描く主人公たちの幸福が、何よりそうした「勝負」から降りてることに由来している(ように見える)からだ。

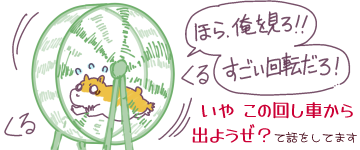

こう語るとき、僕の念頭にあるのは「絵空ごと」で描かれるような「何かの社長や顧問で何不自由ない収入を得ている」人たちのロールモデルとして現実の世間で大きな顔をしている人たちが、一向に幸福に見えないことだ。自分がいかに成功したかを得々と語るインフルエンサーたち、宇宙旅行を買ったり札束をバラ撒いたり下品な誇示的消費しか出来ない社長。さらなる金もうけ=搾取のことばかり考えている(ようにしか見えない)経団連の面々、果ては議員になったりする。

要は勝者であっても金もうけと収奪の回し車(ハムスターがクルクル回すやつ)から少しも自由ではない。「絵空ごと」の主人公たちは本当に「いけすかないボンボン」で、絵なんて懸ける部屋に合っていれば本物でも贋物でもいい、逆にパリから運ばれてきて群衆が数秒ずつ見て「本物だ」「本物だ」と言ってるミロのヴィーナスなんて本物でも「贋物」だ、などと言うのだが、この基準で言えば今の「この国」では成功者すら贋物なのかも知れない。

正直いまどき吉田健一を読む人など余り居ないと思うし、その「いけすかなさ」「育ちのよさ」を許せる人は今後さらに減っていくと思うのだけど(ちなみに「絵空ごと」の主人公たちは皆イギリス人と英語で話すし、小田原で和服暮らしをしている主人公の情人すら「久しぶりに英語で話している自分に少し興奮した」くらいの語学力や経歴=今どきの言葉でいえば「文化資本」の持ち主なのだ)

逆にネットで口々に「お金がほしい」「遊んで暮らしたい」「50億円よこせ」などと言っている吾々は、願いがかなって50億円を手にした時どんな暮らしをすればいいのか、それを一番よく想像させてくれるのは、宇宙旅行を買う社長ではなく「洋館を建てたけど、ここを本当に居心地よくするには人が暮らして手を入れた痕跡がないといけない、誰か使用人を雇って半年くらい住んでもらって、それから吾々はここで宴会を開こう」なんてことを実行してしまう、健一の「ありもしない人物」たちではなかろうか。

そしてちょっとだけ希望めいたことを言うと、その使用人になる主人公たち行きつけの酒場の主人夫婦(つまりはジョブチェンジ)も、あるいは「小田原の女」に逢う主人公を現地まで送り届けたあと翌日のお迎えまで「好きにしてるらしい」運転手も、かなり自由で幸福に見える。一歩まちがうと「気の持ちようだよ」「ポジティブ・シンキング」みたいな話に転げ落ちそうで危険ではありますが。

「絵空ごと」というタイトルは食うに困らない生活をしながら「金もうけなんて詰まらなくて」と美酒佳肴を気負いもなく平らげつづける主人公たちの遊興をさすのだろう。だが彼ら彼女らの暮らす東京や神奈川を、じきに何処も彼処も区別のつかない均一なコンクリートに塗り替えていった「高度経済成長」・その果てに具が入ってないカップ麺などを「新しい」と持て囃すようになったラットレースもまた、別の意味で「絵空ごと」だったのかも知れない。

小説に社会的主張なんて筋違いだと言う割に、本作には作者の「この社会は贋物だ」という憤懣が思った以上にみなぎっているのかも。話の後半を引っ張っていくイギリス紳士の退職も、自分が始めた(日本に)イギリス文化を根づかせようという試みが、いつの間にか贋物に成り果てたことへの失望が理由だった。雍正帝の贋作をめぐるエピソードは、東京に来たミロのヴィーナスを「本物だ」と呼ぶような(つまり贋物の)本物らしさに取り憑かれ破滅した者の悲哀をにじませ、彼の作品には珍しい(?)ストーリー性・ミステリやサスペンスに似た興趣を感じさせる。

* * *

そんな意外な(?)エンターテインメント気質が発揮されたのが併録の短篇「百鬼の会」だ。本当は今回、この話だけでも良かった(さんざ長話しといて何いってんだコイツは)。

戦後まもない東京で文化事業に関わっているらしい英国人スミス君と…という語り出しは「絵空ごと」のプロトタイプかなと思わせるが、展開は大きく異なる。いや、やっぱり(日本人の)語り手とスミス氏の二人で飲みに繰り出すのですが、その後の展開がちょっと怪しい。

夜の入り組んだ路地で偶然に見つけた灯に、訝しみながら足を踏み入れると、若い女性たちが接待してお酒を飲ませるバーのようだ。女性たちは誰も儚げで、触れると手が冷たい。それでもスミス君は不思議と馬が合ったようで、グラスを重ねるうち上機嫌になり、シャンパンを何本も何十本も抜いては女性たちに振る舞う。儚げで手が冷たい女性たちも次第に明るく花やいでくる。モテモテになったスミス氏が取っ替え引っ替え女性たちとダンスに興じているうち、語り手は何か変だぞと気になってきた。

要は怪談なのだ。いちおう伏線というのか、日本の幽霊は足がないけど西洋はどうだ的な話も先にしていた。不審&不安になった語り手が、おい逃げようとスミス君を促すと、はずみでスミス君の両手が女性の身体を突き抜ける。突き抜けるのも構わず、群がる女性たちや給仕たちを突っ切って店(?)から真夜中の誰もいない路地に飛び出すと、あろうことか店(?)の者たちも集団で二人を追ってくる。燕尾服のボーイに至っては、ヴァイオリンでポルカを弾きながら。泡を食って逃げて、逃げて、千鳥ケ淵のあたりでようやく振り切り、車を拾い

「銀座の蕎麦屋の「よし田」に行かせたのは(非現実的な怪異を祓うには)「よし田」のおかみさん程、地面に両足で立ったこの世のおかみさんらしいおかみさんが、その時は他に思い付けなかったからである」

というのもトボケた話。でも、こうして蕎麦屋のおかみさんを語る吉田健一は「誰がそのシャツを縫うんだい」の宮崎駿と、そうは対立してない気もする。

さらにトボケているのは結末。正直ネタバレするには惜しいのだけど、なんだかんだ言って皆様、このサイト日記を見て「じゃあ実物を読んでみようか」なんて殊勝な気持ちは起こさないでしょ…近ごろ取り上げた『進化が同性愛を用意した』や『キャリバンと魔女』みたいな本は本気で読んでほしくて紹介してるから(こうして諦めてかかるのは)遺憾きわまりないのだが、今回は割り切ってオチを割る。急転直下の凄いオチだ。

真夜中の蕎麦屋で一息ついたころ、スミス君がとんでもないことに気づく。

「我々がしつこく追い掛けられたのは、バーの勘定を払わなかったからではないか」

えっ、そこ?

一応は国際交流を促進する雇われ外国人として、踏み倒しはまずくないか(そこ?)と気に病んだスミス氏は翌日、札束と花束を携えて店(?)を再訪しようとするが、入り組んだ路地にそれらしい場所は二度と見つけることが出来なかった…

読んだのが電車の中でなくて好かった。こんな球種もある人なんだと認識をあらたにしつつ、あらためて思ったのは「このボケっぷり………坂田靖子なのでは?」(敬称略)

坂田靖子さんの、怪異や絶体絶命の事態に巻き込まれた主人公が、まんが的には笑顔の状態で「わーっ」と悲鳴をあげる表情、お分かりでしょうか。「千鳥ケ淵まで走って逃げる二人」で思い出したのが、その表情だった。

ずっと前に吉田健一(敬称略)の取りとめなさについて書いた文章を本サイトに上げてなかったのに気づいたので、とりいそぎ上げました。今回の日記(週記)より、ずっと簡潔です。昔の自分は文章が短くてよかった。

・味としか言いようがない〜吉田健一『私の食物誌』(98.05.09)

そこで取り上げた健一の綺譚オムニバス『怪奇な話』の一篇、魔法使いが魔法を駆使して海の向こうの修道院を「こっち」に持ってくる(そして持ってこれたら「気が済んだので戻す」)話は、もし自分が何かひとつ原作を漫画化できるならコレが好いという気に入りの一話なのだけど、実はもっと言うと脳内に浮かんでいたのも坂田靖子氏の絵柄というか作風だった。

ついでに言うと、魔法で建物を持ってくる(そして戻す)あの話、焼け跡の東京に英国建築の「贋物」をでっちあげる「絵空ごと」に発想が似てなくもない。坂田靖子氏に話を戻すと「百鬼の会」から命からがら逃げ出した二人が取りあえず深夜営業の蕎麦屋で人心地つく場面、坂田さんの(いいかげんな)怪談で(いいかげんな)北海道で雪女に取り憑かれかけた主人公が生還して手近なラーメン屋に飛びこんで札幌名物の味噌ラーメンをすすりこむ姿に似てるかも知れない。この暢気な若者も、そういえば(自分が雪女に凍死させられかけたと、あまりよく理解してないまま)熱いラーメンを差し入れすべく=酔狂にも再び怪異に遭いに自分から出向くのでしたよ。

何より考えてみれば、坂田靖子(敬称略)の主人公たち=『マーガレットとご主人の底抜け珍道中』のタルカム氏にせよ、『バジル氏の優雅な生活』のバジル氏にせよ、何で生計を立ててるか(タルカム氏は勤め人らしいけど)まるで気にかけてない、まさに「優雅な(いい気な)生活」の体現者だった。そもそもバジル氏に至っては、健一が理想としただろう黄金時代のイギリス貴族そのものではないか―

もちろん今の吾々はその「黄金」が植民地や下層階級からの収奪物であることを意識せずにいられないけれど(?)『底抜け珍道中』で世界の遺跡をめぐるエピソードと、家で料理を作ったり庭仕事に精を出したりするエピソードが(遺跡が「ハレ」で園芸が「ケ」ではなく)等しくプレシャスに描かれていたことの意味は、少し深掘りしても好いのかも知れません。吾々には(ラットレースの中での勝者=「一兆円ほしい」より)そっちを目指す手もあるのだ。いや、皆様は兎も角、自分的にはこっち路線で。

* * *

丸谷才一先生が亡くなった時に書いた個人的な弔辞が、吉田健一氏を取り上げているので、そちらもサルベージして再録しておきました(2012年10月の日記参照)。今回の長い長い日記でモタクサ書いたことの2/3くらいは、そこで引用した2行ていどの文章で済んでたことかも知れません。

小ネタ拾遺・10月(23.11.03)

(23.10.1)この頃はまだ「横浜の予想最高気温は29℃!涼しい!夏は終わった!(騙されてる!何か騙されてるよ!)」などと言って喜んでいた。夜の最低気温は20℃だった模様。・Yo La Tengo - Autumn Sweater(公式/YouTube/外部リンクが開きます)

は秋に限らず通年なにかと愛聴してる楽曲。

(23.10.1)・子猫をくわえて運ぶ親猫のマークを自慢にしていた会社が、実際は従業員を口から落として置き去りか。ヤマト運輸の3万人一斉首切りでピンチに陥る-ネコポス-dm配達員や仕分け作業者-障がい者のみなさんを助けて下さい(全労連/Change.org/外部リンクが開きます)に賛同しました。

→(追記)10/27の続報:組合員パート職員の「雇用の終了」が、事実上撤回されました(外部)。「これは神奈川と茨城ベースでの話ですが、日本中どこのベースで働いていても、今このタイミングで労働組合に加入して交渉すれば、みなさんの雇用を守ることができる可能性が非常に高いということです」

フェデリーチ『キャリバンと魔女』を取り上げた月初の日記の引用「支配層は本質的に下層階級に奴隷のような強制的な労働形態を押しつけたがるが「労働者の抵抗と労働力が枯渇する危険性のみが」そうした傾向を制限しうる」を再度、思い出すべきかも知れない。物流2024年問題やバスの運転手不足(毎日新聞/23.11.2/外部リンク)など、後者=労働力の枯渇という条件は既に整えられているのだが。

(23.10.3)電車に乗る機会が増えたので半年ぶりに鼻うがいを再開しました。慣れると気持ちいいよ。とゆうか自分くらい冒険しないタイプだと、この程度でも己の人体としての可能性を新たに広げる面白さを感じられる(大げさな)。

(23.10.3)二年前「月餅の概念が変わった(もちろんプラスの意味で)…」というほど驚いた横浜中華街・翠香園の金銀月餅(金華ハム入り五目月餅)旧暦8月15日の前後二週間ということは今週の木曜くらいまでの限定販売=今年は買い逃しました…日が落ちる前の中華街に足を運べるかたは是非。

参考:中秋月餅大解剖!市場通りで1世紀。中華菓子舗「翠香園」の月餅のおいしさの秘密(80C(ハオチー)/2021.9.14/外部リンクが開きます)

これだけだと寂しいので追記すると横浜中華街の意外なオススメ。緑の缶のヴィーガン向け味覇、手に入りやすいと思います。ふつうの赤い缶と同じ値段で並んでる。どのみち味○(今ごろ伏せても遅い)は使ってる油脂に問題が…みたいな話もありますが、素食に関心のあるひとは自己判断で(追記:KALDIなんかにも置いてるみたい)。

(23.10.6)『ベルリンうわの空』の香山哲さんの新作まんが『レタトナイト』(路草/現在無料/外部リンクが開きます)、ふうん異世界かぁと読み進めていたら第7話の最終ページから「そんな感じでなく始まった少年まんがで(同じくらいの話数から)突然バトル・トーナメント開始」みたいな怒濤のギアチェンジで噴く。作者ご乱心と言うより、故・水島新司氏が「たまには違った話を」と提案され動物園が舞台の連載を始めるが第二話だか三話だかで飼育員とゴリラが野球を始めてしまった的な「あ、この人こっちがホーム(たぶん)」な暴走で、サソリに刺されたカエルの気分。悪くないす。

(23.10.7)今年三月に店主引退で惜しまれつつ閉店した横浜・JR桜木町の駅そば「川村屋」が後継者を得て営業再開していました→桜木町駅で創業123年のそば屋「川村屋」が閉店を経て復活オープン 歴史と現在(ヨコハマ経済新聞/23.9.1・外部リンクが開きます)。立地は理想的なので、いづれ同じ蕎麦屋で別のチェーン店でも入るだろうと思ってたけど元のお店で、元の従業員さんも多数復職したようで何より。自分が通りがかった土曜19時にはお蕎麦が売り切れと順風満帆なスタートらしいから小声で言うと、なぜか個人的にはnot my cup of noodleだなあと思ったのですが、なにしろ僕の味覚なので(あとタイミング?)みなとみらいで遊んだ帰りに温かい天玉でも食べたくなったら皆様は入ってみればいいじゃない。これから寒くなるし。

(23.10.10)今年のおにぎりアクション(外部リンク)が始まって以来、毎日Onigiriのことばかり考えているので、えっOnigiri Song?と思ったら「Original Song」だった(笑)。VtuberのこともHoloLiveのことも、このひと(ひと?キャラ?)のことだって実はよく分かってないんだけど、縁あって関心のアンテナに引っかかってる七詩ムメイという歌い手。

(追記:最初「Original Song」という表題で上げられ「もうちょっとそのタイトルを」と言われたせいか「MV」という「やっぱりもうちょっとその」という題に改められた模様)

(23.10.12)「ナチズムは武力によって打倒されただけで、論証や説得・言葉によって乗り越えられたわけではない」3年前に本サイトで取り上げた時には一般論の方向に微妙に話をずらしたんだけど、柿本昭人『アウシュヴィッツの〈回教徒〉』が告発する、ユダヤ人を徹底的に差別し大量死に至らしめた絶滅収容所の中で、さらに(観念的に)イスラム教徒が侮蔑されていた救いのなさを改めて(2020年3月の日記参照)。数百年にわたるユダヤ人差別を今のイスラエル政府を支持することで「チャラ」に出来るかのように振る舞っている人たちは、数百年後、ムスリムへの差別をまた「なかったことにしてくれ」と言うのだろうか、などと僕が裁き手の立場に立つ資格もまた、ないのだけど。(とりあえず日本人は日本人が日本国内でする差別をやめい)

(23.10.17)朝の駅前「コロナ対策に全力投球」と書かれた議員のポスターを見た時点で予想できたけど、案の定チラシを配る運動員はノーマスク。昨年か一昨年のポスターを替えずに使い回してるのかも知れないけど(今だったら善かれあしかれタイムリーに物価がどうとか言うだろう)それでも今この場で見せてる言葉は遵守してほしい、与党じゃないんだから。ちなみに翌朝チラシを配る与党の運動員もノーマスクだったけど。

(23.10.21)牛丼系チェーンでは比較的ヒイキなM屋さんだが+食材費の高騰が厳しい昨今ではございましょうが、コレは流石にポスターとの落差が悲しかった。

今年の初め頃だったか「台湾風牛丼」と銘打って牛丼に謎の辛味ひき肉っぽいのをトッピングまでは兎も角、なぜかキムチが一緒に盛られてて、いや取り合わせとしては悪くなさそうだけど、それで台湾を名乗るのは台湾にもキムチにも失礼なのではとスルーしたM屋さん、実は台湾とは相性が悪いのでは…

(23.10.22)「以前から村上春樹の文章を読むと、ものすごくビールを飲みたくなることがよくあった。彼の本を読み、もう我慢できないと缶ビールを手にしてプシュっと栓を開けるたびに、これこそがまさに誠実なレビューではないかと思った。おそらく、わたしにとっての最高のレビューは、この本を読んだあなたの次の食事がトッポッキになることだろう」…「次」ほど直ぐには出来なかったけど、こんなこと言われたら食べないわけにいかないですよね、トッポッキ。ヨジョ『とにかく、トッポッキ』(クオン・2021年/版元ドットコムの紹介ページが外部リンクで開きます)好い本でした。

(23.10.23)『失われた時を求めて』ついに終章の第一次世界大戦。病弱な語り手ひとりを残し、迷える青春の伴走者だった親友・悪友たちが駆り出されていく同じ戦場を、作品を隔ててハンス・カストルプやアントワーヌ・チボーも彷徨していたのだと思い当たり(この二作とも若い頃に挑んで恥ずかしながら中途で挫折しているのですが)戦争という破壊の大きさ・取り返しのつかなさに改めて戦慄するものが。

しかしそんな感慨も瞬時に消し飛ぶ、後方で戦争すらマウント合戦のタネに虚栄を競う社交界の醜悪さよ…

(23.10.24)東日本や熊本の震災にバンドとして義援金を送り続けたこと、コンサート会場で販売するのに被災地産の天然水を使ったこと。コロナ禍(下)には過去の豊富なライブ映像を精力的にネット配信してファンの心の支えになったこと、そしてようやく開かれたコンサートで医療従事者への感謝を優しく甘い声音で促していたこと。「人間にはサヨウナラいつか来るじゃない」とか「天国へゆくのさ此処よりはまだマシだろう」などと不穏なことを唄い続けながら、「これが最後のチャンス自爆しよう」という詞は2001年9月以降「愛し合おう」と唄い替えるようになったこと。注目されだした時の見た目の派手さ・最後まで変わらなかった楽曲の華麗さとは裏腹な堅実さは、数に還元できない(それにしては大多数な)ファンとの満たされた交流の証だろう。

「たとえば君が死んだなら星になれ たとえば僕が死んだなら闇になれ」などとも唄っていたけれど、ステージで倒れ搬送され亡くなった彼は、やはり当人が星として生きて最後の日まで星であることを全うした(そして生涯の盟友だった今井寿に言わせれば「生まれる前」から「人は星だった」というし)間違いなく「死んで星になった」人だったと思う。もちろん当人や残された人たちの「もっと、もっと、もう少しだけでも」という無念はあるだろうけど幸福な人生だったのではないかと、ともすれば生きてるうちから闇になってしまいそうな自分などは思う。

いつかまた綺麗な場所で逢える、吾らが愛しのロック・スター。

(23.10.26)中身は未聴なんですけど高中正義・1979年のアルバム『ALL OF ME』(ユニバーサル公式/外部リンクが開きます)ジャケットを見るだけでミカバンドの『黒船』(mameshiba records/外部リンク)が否応なく思い出され頬が緩んでしまう。気に入ったんですかね、飛ぶの。

…『黒船』やYMO『ソリッドステイト・サヴァイヴァー』デヴィッド・ボウイ『ヒーローズ』などのジャケ写で知られる鋤田正義さんの展覧会が下目黒で始まってますね。DBの『ロウ』や『ステイション・トゥ・ステイション』を手がけたスティーブ・シャピロとのコラボレーション。自分的には神田の本祭りとハシゴできたら嬉しいけど…

★SUKITA X SCHAPIRO PHOTOGRAPHS(Blitz/外部リンクが開きます)

(23.10.27)ライ麦畑から子どもが落っこちないようキャッチするホールデン・コールフィールドのように、年二回くらいの頻度で松○のリニューアルされた券売機を前に立ち往生するおじいちゃんに後ろから声掛けして発券までアシストしています。あれは(マ○ドとかも)難しいよ…

台湾めしは難ありだがカレーは外さない松○。

(23.10.28)マストドンで「すごい記事」と言われてるまま横流ししてしまうけど、たしかに凄まじい記事。ガザ地区には亡きアラファトが「パレスチナ独立国家建設の堅固な基盤」になると夢みた莫大な天然ガスがあり、今回のイスラエルの攻撃も、アメリカほか先進諸国の容認も「ガザ地区を完全に破壊し、人が住めない場所にする戦争」狙いはエネルギー資源の開発と利権の独占ではないかと指摘している。「繰り返される戦争は私たちを無力にさせるが(中略)北東アジアにも戦線が拡大する兆しが見える今、最も苦しんでいるパレスチナから平和を求める世界市民の抵抗が強まることを願う」

・[寄稿]イスラエル-パレスチナ戦争で利益を得る者が真の「戦犯」(ユン・ジヨン/ハンギョレ日本語版/23.10.24/外部リンクが開きます)

(23.10.29)利用も登録した憶えもあまりない旅行会社から近ごろ「冬目前 北陸や越後のグルメ旅がどうの」的なメールが届くたび↓こんな感じのキャラ(左)を空目する舞村さん(仮名)は

最近またよく通りがかるようになった赤坂で↑右の看板を見るたび「伊丹十三」の名が脳裏をよぎるのでした…

(23.10.31)最後は一気呵成でした。ほんの二年ほど前まで自分に「この小説を読む人生」があると想像すらしてなかった気がするけれど、逆に読了した今はコレで「卒業」に必要な単位いちおう取れたんじゃない?くらいの剣呑な安堵と感慨が。週末にでも、もう少し詳しく。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2311

2309→

記事一覧

ホーム

|