| 記事:2024年4月 |

←2405

2403→

記事一覧

ホーム

|

アメリカの夢の機械〜ジョナサン・デミ監督『ストップ・メイキング・センス』(24.4.7)

まだ設営のスタッフが行き交う、何もない舞台の上で男が一人、持ってきたラジカセでリズムを流しギターを弾いて歌い出す。二曲目でベースが加わり、演奏の間に背後でドラムセットが組み立てられる。三曲目はドラマーを加えた三人で、そしてコーラス隊が、二人目・三人目のギタリストが、パーカッションが、なんか不思議な機材から不思議な音をモニョニョ〜ンと出すバーニー・ウォレルが加わり、おじいちゃんでも孫の園児でも「なるほど、それぞれこんな音を出してるのか」と分かるロックの教科書。いや、ロックの先にある何か。

後に『羊たちの沈黙』を撮ることになるジョナサン・デミ監督の、もうひとつの傑作。トーキング・ヘッズの絶頂期をとらえた(というか、この映画でグループに絶頂期をもたらした)『ストップ・メイキング・センス』画像リストア・音響リマスター版での再上映。実はDVDを持ってて少なくとも2ケタ回は観てるけど、映画館の大きなスクリーンで観られて好かった。

配給のA24がつくった予告篇を飾る「the greatest concert film of all time」(コンサート映画の史上最高作)、ピーター・バラカンさんも同じお墨付きをDVD版に寄せていた。まあ宣伝文句ではある。

正直、好きなミュージシャンのライブ映像がファンにとっては至高だろう。そこまでファンではなかったのがライブ映像を通しで観て熱烈にハマってしまうケースも少なくない。

それでもなお『ストップ・メイキング・センス』を突出して稀有な「映画」にしている理由は、単に「すぐれた音楽映画」という枠を越えたところにあった。

* * *

★予備知識になる話と余談をたたみました。(クリックで開閉します)。

十分すぎる根回しをした(たたんだけど)うえで、結論を急ごう。

うんざりするほどの物質文明・消費社会・経済至上主義、神なき近代合理主義のうえに築かれた物量のアメリカ・50個の星が国旗にかがやく豊かで貧しいアメリカは、同時に(たぶん物欲と同じくらい強烈に)物質では満たせない魂の救いを求めている。

『IT』に代表されるスティーヴン・キングのモダンホラー小説が。

そのエッセンスを「俺たちは永遠に凍る 永遠に美しく 永遠に自分たちの内にこもったまま―俺たちを若いまま保ってくれる夜が来た」と一曲に凝縮したスマッシング・パンプキンズのゴス・ロックが。

・The Smashing Pumpkins - Thru The Eyes Of Ruby(外部)

あるいはドナルド・トランプを救世主としてあがめる陰謀論者たちが、ホラーとしてしか体現できなかった「ひたすら物質に夢と救いを求めるアメリカの、もうひとつの(精神的な救いという)夢」を『ストップ・メイキング・センス』はポジティブに描きえた、稀有な成功例なのだ。

★(余談3/たたみました)。(クリックで開閉します)。

たぶんそれは同作がステージで現出させた夢、アメリカが圧倒的な物欲と表裏一体で隠し持っていたスピリチュアルな夢が、カルトやオカルトの方向に向かわず、ステージ上での(肉体をもった)演者たちの「人種を超えた融合」という現世での社会的な夢に結実したためでもあるだろう。ステージの下でも、観客席で黒人も白人も入り交じって踊り、歓声をあげる姿が映し出される。

30年後、ソロになった白人デヴィッド・バーンが今度は黒人のスパイク・リー監督を迎えて制作した新たなステージ映画『アメリカン・ユートピア』が、最後の最後に言葉でのメッセージとして表明した社会への夢(ネタバレなので伏せます)を

・David Byrne's American Utopia | clip -Burning Down The House(外部)

『ストップ・メイキング・センス』は音と映像でおのずから示していた。トーキング・ヘッズ自身も以後の活動で、この奇蹟的な高揚感をマークすることは、ついになかった(気がする)。本作が「最高のコンサート映画」な所以である。

* * *

(余談4)

ジョナサン・デミ監督の遺作となった『幸せをつかむ歌』には、やはり時をおかず亡くなったバーニー・ウォーレルがミュージシャン役として出演・旧交を暖めている由。未見なのでコレは宿題。

・『幸せをつかむ歌』予告(外部)

『羊たちの沈黙』で(誘拐した女性を地下の穴に閉じこめたまま)バッファロー・ビルが化粧して踊るシーンで流れるニューウェイブ風の曲、流し聴きで「I'm crying, crying…」と聞き違え、なにか適当なラブソングのたぐいかなと思っていた楽曲。実はcryじゃなくてfly、「I'm flying flying flying over you」私は(私の可能性を否定する)あなたを越えて飛んでいくよ…という内容だった。デミ監督の音楽への造詣の深さを再確認できるエピソードも含め、以下のブログを参照:

・GOODBYE HORSES - Q LAZZARUS/Q・ラザルス 和訳(radictionary - 音楽好きのための外国語辞書/2023.6.6/外部リンクが開きます)

性格もとことん悪い猟奇殺人者バッファロー・ビルの造形は、トランスパーソンやLGBTQ全般への差別や偏見を助長すると公開当時から批判されたし、その批判も当然と思う一方で(ちなみに演じた俳優さんも事実上キャリアを絶たれてしまったという…)選んだ楽曲は「蝶のように変身する」というレクター博士の洞察の先=蝶として飛んでいくという願望まで象徴していて、いや人でなしの悪人なのだが(そしてそれが差別的なイメージを広めたのは本当に遺憾なのだが)極悪人なりのキャラの作り込みが伺えて、表現のチカラと限界について少し考えてしまう。

2024年の今になって見返すと『ストップ・メイキング・センス』で描かれた融和の夢に、アジアンやヒスパニック・ましてムスリムの姿がないことにも否応なく気づかされる。その限界を、はしなくも露呈していることも含めて、やはり一度は観ておくに足る傑作だと思う。横浜のシネマ・ジャックアンドベティで4/12まで(外部リンクが開きます)

僕らの時代・あるいはスーパー剣をやめる〜ペク・ソルフィ+ホン・スミン『魔法少女はなぜ世界を救えなかったのか?』(24.4.14)

【長めのマクラ】あっ「harmoe」と思った。電車の中。大学生か、20代でオフィスカジュアルか、兎に角それくらいの男性。白いパーカの胸にワンポイント、なんとかコシノ・なんとかロンドンとかみたいに淡いブルーで入ったロゴは、女性アニメ声優ふたり組の音楽ユニット名なのだった:

・ファンクラブグッズ≪はるもえroomパーカー≫受注販売決定!(harmoe official fan club/外部リンクが開きます)

←今は何でも検索・特定できる時代。たぶんコレだと思う(すでに販売は終了の模様)。たまさか自分はそっち方面にやたら記憶力がいいので名前を憶えていただけで、その活動もメンバーのプロフィールすら詳らかには知らなかったのだけど、それはまあ今回の主題ではないです。

三ヶ月前に理髪店(美容室ではない)でしてもらったスポーツ刈りをそのまま伸ばしっぱ・ショボくれた中高年男性の自分より、ずっとシュッとしてオシャレで身だしなみにも気を使ってる若者の上衣が、言われないと分からないけどオタクのグッズ。私オタクです!二次元キャラ大好き!ばーん!みたいに派手派手しくはない・街なかに融けこんで何の違和感もないステルスな、けれどディープなオタクグッズに(すごい時代が来たのかもなあ)と感銘を受けたのも、実は初めてではない。

いや、そもそも「私オタクです!」という自覚があるのかは兎も角(長めの余談参照)今はむしろ逆に(ステルスどころか)ばーんと派手派手しく推しキャラの缶バッヂやグッズ・小さなぬいぐるみなどを―まるで防御力の上がる護符みたいにびっしり装備した、あるいはワンポイントツーポイントであしらったカバンやトートバッグは外出して見かけないほうが珍しい。※横浜在住で東京に出入りしてる場合の話です。

街頭にはアニメやゲームの広告があふれ、そうでない商品もアニメっぽいキャラクターのイラストで飾られる。実写映画の俳優がアニメ映画に声優として起用され、当代の人気ロックバンドが主題歌を担当する。あるいは逆に、アニメ畑(?)から出たアニソンが世界まで席捲し、ミュージシャンがホワイトハウスの晩餐会に呼ばれる。

昔は(デヴィッド・ボウイやピンクフロイドを聴いてた←それはそれでレトロ趣味だったんだけど)自分も長じて中年老年になったら年相応にブルースやクラシック・演歌など聴くようになるのだろうか、などと思ったものだ。だが現実には今だにデヴィッド・ボウイやピンクフロイドを聴いてて―逆にエイフェックス・ツインやデフトーンズが加わったりして―最近は宇宙ネコ子をよく聴いてます―単にロックが中高年の趣味にスライドしただけだった。いや、それはちょっと別の話。今時のコンテンツについていけずに・あるいは昔話のほうが楽しくて『スチュワーデス物語』とか大昔のテレビドラマの思い出に興じてる人たちもいる。

でも、んー、別の話でもないか。昔だったら時代小説を読んでたような年齢層で(時代小説も変わらず人気のようだけど)代わりに「ファンタジック」と間違った和製英語で敢えて呼びたくなるような異世界を舞台にした小説に向かう読者も少なくないらしい。成人の子どもがいてもおかしくない年齢層の社会人がスマートフォンでのぞきこむ画面ではアニメ絵柄の美少女や美青年がゲームをナビゲートしている。そもそも「大のオトナが携帯ゲームに夢中になっている」。単に吾々は「それ」がなかった頃は麻雀やトランプに興じて、詰め将棋や詰め碁の小さな本を電車なんかにも持ち込んだりしてたんだよ、というだけの話かも知れないが。そして自分はそれらを批判したり否定したりできる立場ではないし、逆に素晴らしい時代になったと思うこともあるのだが。

要するに、よしあしの問題は一度措くとして、オタク趣味は事実上かなりの勝利を納めたのだ。それが吾々の趣味であるとしたら、吾々は勝ったのだ。当事者によるオタク考察の古典であろう中島梓『コミュニケーション不全症候群』(1991年→1995年ちくま文庫/外部リンク)が「社会の成員すべてが大人になることをやめてしまったら社会はどうなるのか」と慄きをもって問うたように。いみじくも先週の日記で取り上げたスマッシング・パンプキンズの歌のように吾々がみんな「永遠に若く美しく凍りつく夜」を選んだらどうなるのか、街じゅうがアニメ絵のコンテンツにあふれた現在、吾々はその答え合わせをしているも同然だ。それは認めなければいけない。

「吾々は虐げられてきた」そういう側面もあるのかも知れないが「とはいえ今の吾々は勝ったも同然だ」という事実を否認するわけにもいかない。何しろ国政選挙ですらオタク趣味やオタク活動の擁護を全面に出した候補者が漫画家や漫画ファンの圧倒的な支援を受けトップ当選する時代だ。中島梓の別名義である栗本薫のデビュー小説の名を借りて言えば、今は「僕らの時代」なのだ。

何度も何度も言うけれど、本当に良い時代になった。たぶん吾々は老いても死ぬまで次々供給される萌えコンテンツに事欠かないし、とくに若い人たちはその趣味を隠す必要もなく、かつ「隠さないでいい」年齢層は順次ひろがっていくだろう。ついでに言えばネットワークの普及で、たぶん相当にニッチな趣味でも同好の士は見つかるようになった。少なくとも孤独でないということが、どれだけ貴重か(これほどワガママに孤立を満喫してる僕が言うくらいだ)。オタク的なものに救われたことのある人間なら、今がどれだけ恵まれた時代か分かるはずだ。

そのうえで「僕ら」は「本当に勝った」のか・吾々が望んでいたのは本当にこういうことだったのかと問う必要がある。ない人にはないのかも知れないが。

* * *

というわけで【ようやく本題に入る】

ペク・ソルフィ+ホン・スミン『魔法少女はなぜ世界を救えなかったのか?』(渡辺麻土香訳/晶文社2023年/外部リンクが開きます)の書影を見たときは驚いた。数年前に台湾で表紙買いした繁体字の青春小説『玻璃弾珠都是猫的眼晴。』(張嘉真/三采文化2019年)が読みそびれているうちに邦訳が出たかと一瞬だけ思ったのだ。…単に同じイラストレーターの作品を装画に使ってると気づくのに時間はかからなかった。

低級失誤 Saitemissという台湾のアーティスト、画集が一時期日本でも手に入ったけどギリ品切れで逃がしたのが今でも口惜しい…『夢の中でなら君にキスできる』(タコシェ/外部リンクが開きます)

アニメ・ゲーム・文学に児童文学・そしてアイドル…商業主義がコンテンツ化した「少女」が、消費者である現実の少女たちに与えた影響を考察する、韓国の元・少女(つまり当事者)二人による評論。

中身を読んで、また驚かされたのは題材となるコンテンツの多く(タイトルにあがった魔法少女アニメでいえば『魔法使いサリー』から『アッコちゃん』『メグ』『クリーミィマミ』『セーラームーン』『どれみ』『プリキュア』と、ことごとく)が日本製であったこと。他に取り上げられたディズニーアニメやK-POPは逆に日本の若年層も海外コンテンツとして受け容れているもので、韓国の本と日本の訳書の橋渡しになってる装画の台湾も含め(Saitemissが「最低ミス」という日本語であることも認識しておきたい)、少なくともアジアの「吾々」は大体おなじようなコンテンツの波に浸ってることが分かる。オタク趣味による均質化。良く言えばグローバル。

悪く言えば…大きな市場として「発見」された少女たちに向け制作された大量のコンテンツが、一方ではたしかに少女たちをエンパワメントしながら、そのエンパワメントには限界があり抑圧や搾取も隠されていた。少女コンテンツの光と影、といった処だろうか。

多岐にわたる本書の内容すべてを網羅はできない。書名のもとになっている魔法少女の章を見てみよう。先に挙げた魔法使いサリーから「女の子だって暴れたい」をキャッチフレーズにしたプリキュアまで、日本のアニメが生んだ魔法少女たちは国境を越えて観客層の少女たちに夢を与えてきた。だが著者たちは、それが同時に搾取や抑圧の周到な道具だったことも見逃さない。

「少女」でなくなったら魔法少女を「卒業」させられる主人公たちの力は、たとえば『サリー』のようにご町内の小さなトラブルの解決にしか行使できず、慎ましくあることを強要されてきた。(※本書から少し離れて注釈すると小さな望みが自動的に批判に値するわけではない・たとえば『おジャ魔女どれみ』の主人公の一人が魔法使いになって叶えたい願いが「離婚した両親を復縁させたい」だったように、ローカルな願いが当事者にとっては世界の覇権より切実なこともあるとしてもだ)

後々は良妻賢母が期待されるような古めかしい魔法少女像が人気を失ない低迷する中、ファッションや遊びをエンジョイする少女たちがミニスカートのセーラー服に変身して、世界征服を企む敵と対決する『美少女戦士セーラームーン』に現実の少女たちは喝采する。だがそれは少女たちをエンパワメントすると同時に「ミニスカートにハイヒール姿の性役割を植えつける」ものでもあった。「女の子は何にだってなれる―ただし若くて美しい"少女"でいる間は」という呪いは過酷なダイエットを強いられるアイドルにも課せられているが、その考察は本書に譲る。

問題は「あなたたちは自由だ」「思い通りの自分になれる」というポジティブな励ましが「そのためには、もっと商品を買いなさい」「よき消費者でありなさい」という強迫と表裏一体なことだ。感動的なストーリーで催涙弾と呼ばれるくらい視聴者の涙を絞ってきた『どれみ』シリーズの制作陣が「作品を作っている間はタイアップ玩具の売り上げが最優先で、物語がどう受け止められているかなど考える余裕もなかった」と回想しているのはソコソコ衝撃的だ。「『東映の魔法少女シリーズは、2020年(中略)に至るまで(つまり『魔法使いサリー』から50年間)テレビシリーズのディレクターに女性を起用していませんでした」という指摘もまた。

今の世の中、ディズニープリンセスやジブリアニメの「ヒロイン」たちが現実の女性をいかにエンパワメントしているかと説く言説には事欠かないだろう。「ワンピースに学ぶリーダーシップ」「鬼滅の刃の組織論」みたいなビジネスおためごかし(語弊)なら尚更ありそうだ。かく言う自分も『魔女の宅急便』は地方から東京に出てきて働く若い女性アニメーターの物語だと宮崎駿監督じしんが述べていたのを敷衍して、『もののけ姫』が劇場公開された頃、エボシ御前は「ここをいいアニメスタジオにしよう」と言ってるのだなと考察したことがある。だが現実はどうだったか。

「『セーラームーン』の成功に寄与した女性アニメーターたちは皆、どこに消えてしまったのでしょうか?」と韓国の二人の著者は問いかける。「その当時、少女たちが憧れた「働いて消費するキャリアウーマン」たちは、もしかすると世界最大の男女賃金格差の溝に落ちてしまったのかもしれません」

エボシ御前が夢みた「いい村」に最も近かったと思われるスタジオのひとつ・京都アニメーションはガソリンによる放火で多数の命が奪われる大惨事に見舞われた。アニメファンは男性たちも「俺たちの京アニが」と憤ってみせたが、事件前のネットには雇用条件や福利が平等で女性スタッフが多く活躍する同所を「逆に男性差別」と揶揄する声もあったはずだ。あれが事実上のフェミサイドであったことは微妙に言及が避けられているのではないか。

* * *

勇気や励ましと表裏一体で少女たちに届けられる「よりよい消費者であれ」というメッセージには、そして「よりよい消費対象であれ」というメッセージも否応なく含まれている(と、考えざるを得ない)。

性的であることは一辺倒に非難されるべきことではない。思春期の人間が性にめざめ、自分の中にある性を力能(パワー)として実感するとき、それが性的な装いや振る舞いに現れるのは可憐なことであり、それを望む誰にでも認められるべき幸福でもある。だがそこに搾取や力関係が絡むのは別問題だ。

アニメの魔法少女やステージのアイドルは、魅力という力能を発揮して少女たちを勇気づけると同時に、性的なコンテンツとして消費されもする。魔法少女にしてもアイドルにしても「成年男性」「おじさん」といった本来なら場違いだったはずの消費者層を新たに「発見」してしまったことは大きな弊害を生んだ可能性が高いと(他ならぬ「おじさん」の一員である自分も)(だからこそ)認めざるを得ない。

本書ではさすがにそこまで言及されてはいないが、魔法少女が世界を救うという名目で実は搾取される存在だという現実を容赦なく暴いた作品に(東映の王道魔法少女とは別系統にあたる)アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』があった。だが欺瞞を暴き、魔法少女すべての救済を願った『まどか』の批評性は、登場する(年齢的には中学生にあたる)少女たちの性的消費物としてのコンテンツ化を排除するものでは全くなかった。励ましと搾取が同居しうるように、鋭い批判と「そんなものさ、だから勝つ側になって興じろ」というニヒリズムも両立しうる。

『セーラームーン』にしたって、コミックマーケットなどで販売される二次創作物でどれほど性的コンテンツ化されたか分かったものではない。そのサイクルの中には販売者・消費者として女性のファンも少なからず含まれるはずだが、それがどこまで「性の解放・自由な性の謳歌」であり、どこから「非対称な性の搾取や・搾取構造の再生産」か判別するのは難しい←不可能だと構造の温存を擁護しているのはではなく「難しい」という話。

それを解きほぐすのは非オタクの全面的な否定や見下しでも、反発するオタクの全肯定・アンチ否定でもなく、どちらかというとオタク的気質もコンテンツに対する愛情や敬意もある・けれど問題意識もある当事者の、多方面から何度もアプローチする根気ある考察になるだろう。本書はその果敢な一歩と言えるはずだ。(この項いったん終わり)

* * *

【長めの余談】

一度ハッキリ断言しといたほうが良いと思うので断言するけど(ということは前に何度も言ってる可能性が高いけど←こういう方面の記憶力は全く乏しい)作り手でも受け手でも表現・創作界隈は何しろ評価や売上=結果が全てかつ結果は自分の実力・実力は自分の努力の成果となりがちなので、基本的に避けがたく資本主義や新自由主義・差別や弱者蔑視と親和性が高い。社会悪にきちんと向き合う作家は、知らない子どもが溺れてるのを助けようとして自らも落命してしまう聖人くらい稀でイレギュラーな存在だと知っておいたほうがいい。

『魔法少女はなぜ世界を救えなかったのか?』の著者たちは、ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』を引用し「グーチョキパーは互いに限界を定める(という"約束を守る")から遊びとして成立する、どの手にも勝てる"剣"や"ライター"を持ち込んだら遊び自体こわれてしまうと子どもでも理解する」と指摘している。

だから子どもたちには遊びの自由が必要なのだという著者たちの意図とは少し逸れるが、子どもでも理解している遊びのルールが分からず「こっちはスーパー剣だ」「だったらこっちはスーパーウルトラ何とか剣だ」と自分が勝つまでチップを釣り上げていくのが資本主義というゲームであり、さらに大人の中でも最も高い地位にある連中が「お前の国の国民を一日に千人殺してやる」「だったらそっちの国民を一日に千五百人殺してやる」と自分のものでもない人命を賭けるのが近代戦争という愚行だ。報復合戦をやめろ、少しも面白くない。

バイデンやネタニエフは自分ひとりでリングにでも立ってデスマッチで決着つければいい気もするが、そうするとプーチンがすこぶる有利になってしまい不本意なので話をオタクに戻すと、そうしたゴリ押し頼みで自分の支出や思い入れをエスカレートさせていくのはオタクというより「資本主義・商業主義化したオタク」の不幸で、「私はチョキだからグーには負けるなあ」あるいは「ここにラクダには勝てるがヒトデには負けるモモンガや、パーと組み合わせるとチョキと組んだ戦車に勝てるコインランドリーを加えましょう」と勝ちでも負けでもない「あいこ」の手を増やしていく「手」もあるのになと思ったりする。

スーパーウルトラ何とか剣で一人勝ちしたいという(子どもでも無理だと分かる)欲を捨てようとしない人は、オタク的なものから得られる精神的・現実的な利得は独占して勝ち誇りたいが「大いなる力には大いなる責任が伴う」と言われると急に「オタクは無力で差別されるマイノリティなんだ」と言い出し、なんなら「弱者のオレに償え」と要求するムーブすらかましかねない。

あるいはオタク的な楽しみを心ゆくまで享受しながら「やっぱりオタクってキモいよね」という蔑視も内面化しているのかも知れない。ふたつ前の職場で出会った男性はスーツにネクタイだがアニメ絵のゲームキャラの缶バッヂやクリアファイルをデスクに飾り立て、この主題歌はすごいよ年末の紅白まちがいないと吹聴し(実現はしなかった気がしますが)つまりオタク趣味が社会的にも認められ栄誉を得ることを良しとし、ゴジラやエヴァンゲリオンの新作映画は公開初日に劇場に行く猛者だったが(念のために言うと仕事はきちんとされるし悪い人ではなかった。コロナ禍に飛んだブルーインパルスには大喜びしてたけど)「オレはオタクじゃないよ」とも言い放ち、エヴァにも○まぴょい伝説にも関心のない僕をあぜんとさせたものだった。「だってオレはコミケとやらには行ったことないもん」。

スマホを操る指の爪までオタク趣味に浸っていながら、こんなふうに自己定義してる人も、また少なくないのかも知れない。「私たち皆が大人になることを拒んだらどうなるのか」という中島梓の問いを(長い文章だったので)もういちど蒸し返しておいてもいいだろう。

* * *

(同日追記1)今回は(も)余裕がなくて文章だけで申し訳ないけど出来れば挿し絵にしたかった件として『パラサイト』のポン・ジュノ監督(韓)のデビュー作『吠える犬は噛まない』は中年男性の主人公がカラオケで唄うのが『フランダースの犬』主題歌の韓国語版でびっくりして確認したら映画の原題じたい『フランダースの犬』で二度びっくりということがあった。コンテンツは軽々と国境を越える。

(2)本書が考察の対象としているのは児童も含んだ少女全般だけど、60年代フランスで社会学者たちが(ティーンエイジャーの)少女という概念を発見して興奮を隠しきれない様子を克明に記した『オルレアンのうわさ』については20年3月の日記参照。

(3)カバンに推しキャラの缶バッヂやぬいぐるみを装備している少女たちの、どこからがオタクかという問題もある。ディズニーやサンリオ・ジブリのグッズを装備しているのはオタクの証明にはなるまい。『ちいかわ』もそうだろう。『呪術廻戦』ならどうか。『free!』はどうか。「コンテンツ資本主義」とか、もっと大柄な尺度が必要なのかも知れない。ハチワレ(ちいかわ)のぬいぐるみは僕もちょっとほしい。

答え合わせ〜スーザン・バック=モース三題(24.04.21)

【例によって無関係なマクラ】夢の中に出てきた本を目が醒めてから探して読んだ体験・の話を先月したばかりですが(→参照)、いま見た夢では(寝てました)このサイトに書く文章を練っていた。

徳間文庫版の筒井康隆『旅のラゴス』に鏡明氏が寄せていた解説の「本作は刮目すべき(驚異的な)世界の物語だが、図書館のエピソードあたりを転回点にして刮目すべき(偉大な)主人公の物語に変わっていく」を敷衍して、夢のなかの自分は宮崎駿の『シュナの旅』もそうだ・センスオブワンダーに満ちた「世界」の物語が魂をもった「人間」の物語に変わっていく、『シュナ』の場合、転回点はテアの妹がくるくる回って踊る場面だと書き進めていたように記憶する(←夢なのでもう記憶が雲散霧消しつつありますが)。

目が醒めてから「そうかあ?(そんなに上手く説明できるかなあ)」と思い直したので。

また(石原慎太郎が死んだ時、あの差別主義者を・あるいはあの差別主義者が体現していた差別を擁護したい勢から「誰かが死んでから悪口を言うのは卑劣だ」みたいな声があがっていて「何おう」と思って)筒井康隆の引導は彼氏が生きてるうちに、(『ラゴス』ほか好きな作品も少しはある自分が)キッチリ渡しておこうと日ごろ文案を練ってもいるのですが、

今週はスーザン・バック=モースのことをまとめておこうと思う。

もう更新はしないし自分が属していたタイムラインも全く見なくなったのですが、別件でX(旧ツイッター)をのぞいてたら、珍しく過去の自分のツイートが「いいね」されている。読んで「なかなか面白いし、あっちゃこっちゃ収拾がつかないサイトの文章よりキレイにまとまってる」と思ったので再録です。

あと本サイトでは、この無視しがたい論客に正面からキチンと言及した項がなかったように思うので。

* * *

1.『ヘーゲルとハイチ』(2018年6月・連続ツイートの再録)

どこの誰とも知らないひとが「いいね」していたツイート(今で言うポスト)はコレ:

哲学者カントは、星を眺めると心が感嘆と畏敬の念で一杯になると語った。ヘーゲルは詩人ハイネに対し「星なんて、空の吹き出物が輝いているだけだろう」と不満げに述べたという。「しかし」とスーザン・バック=モースは言う。「大西洋横断の困難に耐えた者にとって、星は生き延びること、そのものだった」

吾ながら、いい書き出しだ(笑)。

「ツイート」は一回に使える字数が140字しかないので、長いことを書きたいときはツリーとしてつなげていく。あんのじょう上記のツイートにも続きがあって、以下こんなふうに続く:

スーザン・バック=モース『ヘーゲルとハイチ 普遍史の可能性にむけて』(原著2009年→岩崎稔・高橋明史訳/法政大学出版局2017年/外部リンクが開きます)やや駆け足で読了。

星を頼りに大西洋を渡った者たち…米大陸への植民者と、奴隷たち。フランス革命直後の1791年に蜂起・黒人の共和国を打ち立てたハイチ。

著者は西欧近代の哲学や政治・経済や産業が、植民地における奴隷労働に(銀や綿花などの経済的な原資だけでなく)多くの思想的アイディアを負いながら、その影響や存在そのものを抹消し「西欧が唯一の中心として牽引し成立させた近代」という物語を打ち立てたことに異議を唱える。ミステリのようにスリリングで挑発的・安易な答えに飛びつくことを慎重に拒みながら、歴史把握の刷新を図る。ゆっくり再読吟味したい一冊。

…「ミステリーみたいにスリリング」というフレーズは同じ著者の『夢の世界とカタストロフィ』でも使っていて、また当時の自分は(『ハイチ』では)「ハイチの革命指導者ブークマン、もしかして…というあたりが刃物で撫でられるようなゾクゾク感でした」と書いてるのだけど6年後の自分、何のことだかサッパリ思い出せない…んー、手元にある本ではないので図書館で確認せねば。

2.『夢の世界とカタストロフィ』(2018年5月・連続ツイートの再録)

今回はバック「=」モースと表記してますが、岩波書店で発行された本書の表記はバック「-」モース、岩波のサイトではバック「・」モース→『夢の世界とカタストロフィ 東西における大衆ユートピアの消滅』(原著2000年→堀江則雄訳2008年/外部リンク)は東と西=ソ連とアメリカ合衆国の相克を、同じフランス革命を起点にもち「産業の発展が大衆を幸福にする」という夢を正反対の方向から実現しようとした双子として捉える。

生産が人を幸福にするというソ連の夢。消費が(同)としたアメリカの夢…という見立ては秀逸だ。

映画という夢みる機械で『戦艦ポチョムキン』に代表される群衆像を理想として描いたソ連。人工的な性的魅力を一身に体現したハリウッド女優を大衆の夢の対象に仕立てたアメリカ。夢は欺瞞の別名でもあり実現されぬ夢に人々は傷ついてゆく。

20世紀の悪夢=ファシズムを、東は資本主義の変種として西に押しつけ、西は全体主義という括りで東に押しつける(この見立ても秀逸)。互いを相補的に悪の鏡像としながら、ソ連の五カ年計画はアメリカ工業の輸入で成り立ち(フォードはソ連農民の英雄だった)一方アメリカは…と夢の共犯関係にもあったことが掘り起こされる。

自分がモーリス=スズキの著作(17年1月の日記参照)で知り、入管問題や「例外状態」の別名で何度も言及しているワイルドゾーン(法が通用せず国家や行政の権力がむき出しになる場)という概念について、本書はフランス革命の時点で不可避的に生まれた宿痾(初めから革命は裏切られていた)とし、米ソ双方での展開をトレースする。アメリカの侵略・ソ連の粛清。

(ちなみに本書では「野蛮なゾーン」と訳されているけど、野蛮というよりトランプの「ワイルドカード」のような状態を含意してると思うので「ワイルドゾーン」のほうが適切な訳(訳?)な気がする。無法地帯・アウトローでイメージされる社会の余所者でなく、むしろ権力が率先して行使する無法なのが特徴)

それぞれの社会が人々にどんな夢を見せようとしたか、で説き直す東西冷戦史・とくにソビエト史。美術史・映画史でもあり、重厚ながらミステリーのようにスリリングでもある(←ほら、また言ってる)、読み応えある一冊でした。

西に負けたのでなく夢が疲弊し、欺瞞を耐えきれなくなって崩壊したソ連。だが、対するアメリカの、同じく欺瞞をはらんだ夢はどうか。『夢の世界…』原著が上梓された翌年、アメリカでは9.11テロが起こり、著者の意識はイスラム(に対してアメリカが押しつける「負の夢」)に向かう。

3.『テロルを考える』(同月連ツイの再録)

『テロルを考える イスラム主義と批判理論』(原著2003年→・村山敏勝訳・みすず書房2005年/外部)はイスラム主義=宗教という先入観をくつがえし、学問の世界ではフランクフルト学派やフーコーの批判的理論を導入・市井では女性の社会進出を正当化するなど、政治思想としての側面を掘り出す試みで、その他アート論やインタビューなど、わりと雑多めに収録したミニアルバム的な著作。

個人的な関心から興味ぶかかったのはアート論。現代のアートは、どんなスキャンダラスな事でも出来るが「どうでもよいものにしかなれない」(すごい切れ味ですね)・人や社会を動かすことだけは出来ない骨抜きの代物だと一刀両断したうえで、そんな骨抜きのアートやアート業界・アーティストなど「なくてよい。しかし美的な経験−情動と感覚による認知−、文化の形式のみならず(中略)社会の形式にたいする批判的判断を含む経験は、なしではいられない」はずだと挑発する。

60年代のアメリカで、アドルノやホルクハイマー、ベンヤミンやマルクスの本は絶版だったが、商業出版に拠らないコピーが回され圧倒的に読まれた。ジョーン・バエズやボブ・ディランの音楽でも、同じようなことが起きた。「市場調査課が仕事をしなくても、理論には読者がいるしアートは受容される」。

単純な敵味方の二分法ではない、別の視点・マイナーな視点から歴史認識の巻き直しをはかること。既存の理論を正典として教えるのでなく、その理論を実際に用いること。語り・考えることができる特権に伴う責務を果たすこと。読む人を選びそうな本だけど、自分には有用で有益な一冊でした。

* * *

6年後の今になって自分の連ツイを読み返すと、忘れていたことも多い反面、この時期にバック=モースを通して得た概念が、その後の自分の読書に影響を与え「ほらコレ、知ってるでしょ?」と何度も再登場してきたことが分かる。

『ヘーゲルとハイチ』の「理念的にフランス革命の先を行っていたハイチ」というテーマはハイチ史の古典C・L・R・ジェームズ『ブラック・ジャコバン トゥサン=ルヴェルチュールとハイチ革命』(原著1938年→青木芳夫監訳/大村書店1991年→絶版なのよね…)や、昨年の傑出した新書だった(個人の感想です)浜忠雄『ハイチ革命の世界史 奴隷たちがきりひらいた近代』(岩波書店/外部リンクが開きます)(昨年10月の日記参照)に直接つながっている。

(ちなみに『ヘーゲルとハイチ』の表紙で使われてる絵画については『ハイチ革命の世界史』でその位置づけが詳述されており、改めて解像度が上がる)

直接ではないけれど、ヨーロッパが自力で成し遂げたと自賛する近代化は、新大陸の奴隷たちの体験から得られた(金銀だけでなく)思想的な富をわがものとして簒奪しているという論点は、新大陸の原資よりさらに以前に資本主義はヨーロッパ内部での民からの収奪で離陸したというフェデリーチェ『キャリバンと魔女』(昨年10月の日記参照)に関連している。資本主義前夜のヨーロッパ史の見直しは、いま数年かけてチビチビ読んでいるブローデル『地中海』の主題でもあり、この成果を報告できる日が来るといいですね…

ワイルドゾーン≒例外状態への関心、その契機がフランス革命だったという=近代「市民」革命の脱・神話化で、バック=モースはジョルジョ・アガンベンと思索の領域が重なっているようだ。今回の過去ツイ掘り返しで、現代アートへの批判的な視点も共通していることが伺えたのは愉しかった。アガンベンが「創作者じしんの幸福」に帰着させたアートの意味(今年2月の日記参照)をバック=モースが「社会の形式にたいする批判的判断」に還元しているのも、両者の資質が伺えて興味ぶかい。

そして20世紀を支配した「東西冷戦」「資本主義vs社会主義」という対立項が「産業の拡大(だけ)が人々を幸福にする」という神話から生まれた同類の争いにすぎなかったという指摘。結局は新自由主義のディストピアへと世界を導いたこの神話じたいを解体する手順について、本サイトでは(最近読んだ)ドゥボール『スペクタクルの社会』やウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』を取り上げることになるでしょう(予告)。

バック=モースにとって東も西も「夢」という名で人々に悪夢を押しつけた夢魔にすぎず、より直裁にアガンベンが「死を招く機械」と呼んだ(今年2月の日記参照)それらは東でも西でも拒絶する…9.11直後のアメリカでバック=モースが「私は左翼だ」と自称する意味は他にない。と思う。

* * *

左翼(あるいは「リベラル」)の定義については昨年4月の日記も参照。

近代と差別〜ウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』(24.4.28)

※今週の日記、「茶文字+斜体の引用部分」は注記あるもの以外すべて『史的〜』からの引用です。* * *

【今週のまとめ1】近代経済史の泰斗ウォーラーステインは30年も前から「トリクルダウンとか嘘だし」と指摘していた。(まあ嘘だよねと勘づいていたとはいえ)その嘘で奪われた30年に、改めて吾々は怒っていい。

【今週のまとめ2】お金の前に万人が平等でもよさそうな資本主義が、なぜかレイシズムや性差別と親和性が高い謎、やはり「むしろ差別こそ資本主義の原動力」でいいみたい。いや、よくはない。差別をやめろ。

【今週のまとめ3】W(長いから略した)の『史的…』岩波文庫で読めるのはありがたい。読めますよ。

1.魔女とおじさんたち

まず西欧で資本主義を「離陸」させ・ひいては世界中に「着陸(?そんな言いかたないけど)」させた原動力は蒸気機関でもプロテスタントの倫理でも、新大陸がもたらした銀ですらなかった。資本主義の原資は、村落共同体の経済的自立を破壊し、奪って得られた汚れた黄金だ―昨年10月の日記で取り上げたシルヴィア・フェデリーチ『キャリバンと魔女』(原著2004年・邦訳2017年←外部リンクが開きます)の、怒りをこめた告発だ。

もちろん収奪には、アメリカン・ホロコーストと呼ばれる新大陸での先住民虐殺とアフリカから無理やり連れてきた奴隷たちの搾取が含まれる。だが新大陸の搾取を待つまでもなく、ヨーロッパ内部で共同体の破壊による資本主義の「原始的蓄積」は始まっていたとフェデリーチは指摘する。封建時代のヨーロッパ農民を描いた絵画では人々が肉を切り分け、頬張っている。だがブルジョワジーが勃興し、世界が豊かになり始めたはずの時代、人々の食事は逆に穀物中心の貧しいものになったではないか…

他の本を適宜挟みつつ二年かけて『失われた時を求めて』を読了したのが昨年。続けて(また他の本を挟みつつ)ついに手をつけたのがフェルナン・ブローデルの大著『地中海』(原著1966年→浜名優美訳・藤原書店1991年〜/外部リンクが開きます)。ちなみに形見分けの頂き物。まあそれはいい。

フェリペII世の時代=16世紀を中心にした同書に、件の「ヨーロッパの食事が貧しくなった問題」への言及があった。ブローデルの見解は「人口が増えたため牧畜より取れ高のいい農業に切り替えざるを得なかった結果」という身もフタもないものだった。『地中海』、3月の小ネタでも書いたように(明るそうな表題に反して)現実の地中海・かなりトホホで厳しかったぜという本なのだ。

イマニュエル・ウォーラーステイン(1930-2019)はブローデル入門みたいな本も書いていて、両者の関心・歴史観は重なっているようだ。吾々がみな資本主義の歯車=フルタイムの賃労働者に「なった」理由を、「された」と糾弾するフェデリーチとは異なる視点で解き明かすW(長いので略)の見解もまた、身やフタがない。生活をすべて賃金に依存するフルタイム労働者は、つまり賃金だけで生活できる高い報酬を求める。自作農や手工業・小商いなど他に収入と生活のアテがある層は、相対的に賃金に多くは求めない。言い替えればフルタイム労働でない労働は安く買い叩かれる。より高い賃金水準を求めてフルタイム就労を推し進めたのは、むしろ(経営者ではない)働き手のほうだった…と彼は言うのだ:

「完全にプロレタリア化された世帯よりも、半プロレタリア的な世帯の方が遥かに厳しく搾取されることを、かれらは十分に理解していた(中略)プロレタリア化の背後にあった大きな力のひとつは、ほかならぬ世界の労働者層そのものだった」

二人の大家・おじさんたちはフェデリーチに反論しているわけではなく、てゆか両者の見解のが『魔女』より早い。怒れる活動家の議論(魔女)だけ読むと、悪辣な資本家による陰謀や暴力的な強制に見えかねなかった食の貧困や賃金奴隷化は、トップダウン(だけ)ではなく逆に下から自発的に悲惨になった、行動経済学が言う不合理な選択だった(側面がある)と知れる。

これは勿論、(今のグローバル資本主義の専横は)人々のやむにやまれぬ自由からの逃走「も」あったということで、結果としての現在の不正義・不平等をチャラにするものではない。科学や民主主義=理系的にも文系的にも旧弊な迷妄を克服した=より優れた制度だったからヨーロッパ近代(資本主義)は勝ったのだという自賛は、近代システム論おじさんもまた一蹴するところだ。彼は断言する:

「資本主義が、進歩的なブルジョワジーが反動的な貴族を打倒した結果として勃興してきたというイメージが間違いであることはすでに論じた。そうではなくて(中略)古いシステムが崩壊したために自らブルジョワジーに変身していった地主貴族によって生み出された、というのが基本的に正しいイメージなのである」(強調は引用者)

2.トリクルダウンはない

というわけでウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』(原著1983-95/川北稔訳・岩波文庫2022年/外部リンクが開きます)。ブローデル同様、主著は分厚くて何冊組で価格的にも優しくない大家のエッセンスを凝縮した本(たぶん)が、千円札一枚で買えてしまうのはとても良い。フランス革命やロシア革命など過ぎ去った歴史でなく、社会的には同時代と言える・近年ますます問題性が高まっている問題(←もう少し類語辞典とかで語彙を増やそうな)を扱うアクチュアルな本が岩波文庫に入るというのも。

1983年の表題作に、1995年の「資本主義の文明」を併録。この第一章「バランス・シート」をまず一読するのが好いかも知れない。「そうは言っても資本主義でみんな豊かに健康に安全になったでしょ?」という擁護に根本的な疑問「本当にそう?」を突きつける小文だ。たしかにペストは一掃されたけど、エイズや新しい感染症それに公害や環境破壊による健康被害は?現代の戦争や圧制が「野蛮な」封建制や君主制より大量に人命を損なってるのは明白ですよね?「でも少なくとも、みんな豊かにはなったじゃない」…世界的規模で見たらどう?

「資本主義の文明では、剰余価値の分け前に与った人の数は、はるかに大きなものとなった(中略)が(略)世界的にみれば、この階層は、おそらく全人口の七分の一をこえたことはない。(略)

おそらく、「資本主義的世界経済」を構成する諸構造体に生きる人口の八五パーセントは、五百年ないし一〇〇〇年まえの労働者と比べても、より高い生活水準に到達しているとはいえないことは明白である。(略)

かれらはやっとその日を過ごすために、以前より厳しい労働に従っている。〔自給することができずに〕購買しているものの量そのものは増えているにもかかわらず、食物の摂取量は減っているのである」(強調は引用者)

少なくとも資本主義の社会でもたらされる「豊かさ」は、その社会全体の豊かさではない。物価高や実質賃金の低迷・破滅的な円安の中、東証株価の高値だけで「明るい」と喜んでいる国に暮らしていれば、イヤでも分かることだろう。留保a:それでも日本はこの数十年「分け前に与った」豊かな階層に含まれていたことは確かだ。留保b:「少なくとも」と書いたのは、著者に言わせれば大抵の社会は一部の者が富を独占するシステムだからだ。

それでも古今東西の不公正なシステムの中でも、資本主義は群を抜いて冷酷だと彼は明言する。それは・生産の全面的な賃労働化・消費生活の完全な商品(貨幣)経済化と併せて、資本主義を定義づけているのが(豊作なり搾取なりによって得られた)余剰・利潤・蓄積が投資に回される=「資本は自己増殖を第一の目的ないし意図として使用される」システムだからだ。資本「が」と書き換えたいところだけど、引用なので仕方がない。そして実は「自己増殖」がカギだ。資本主義の搾取や不公正は深刻なもので、しかも常により酷く悪化していると著者は本書のはしばしで繰り返す。当然だろう。より生産的に・より豊かになることを使命とする社会システムが、その利潤を(地下資源やイノベーションではなく)単に富の移動=収奪から得ているなら、絶えざる格差の拡大もまた資本主義≒近代の本性ではないか。

3.差別と資本主義

本書を「バランス・シート」から読んだほうがいい(かも知れない)理由はもう一つあって、表題作「史的システムの〜」では大きなトピックだった社会主義が、21世紀も四半世紀が経とうとしている現在だと(とくに若い読者には)ピンと来ない可能性も高いからだ。

20世紀には世界を大きく二分する対立項だった西vs東・資本主義vs社会主義も、後者が自壊し(冷戦終結)グローバル資本主義に回収された今となっては同じ夢のアプローチ違いに過ぎなかった―という意味で、ウォーラーステインの立場は先週とりあげたバック=モースと呼応している:

「驚くべきことは(略)マルクス主義者たちが(略)自由主義者たちに負けず劣らずの情熱をもって、進歩を信じたことである」

これも古い喩えで分かりにくいかも知れないが、彼に言わせれば生産性増大を至上とする社会主義体制のエートスは(アメリカの)テイラー主義そっくりなのだった。ヘンリー・フォードがソ連では英雄だったというバック=モースの指摘が思い出される処だ。

…社会主義国は兎も角、自由主義=資本主義の陣営にとって豊かさの増大とは搾取の増大だった。「史的システムとしての資本主義は、明らかに馬鹿げたシステムなのである」と言い切る著者の怒りが頂点をマークするのは、そのエンジン(ポストモダン哲学者ふうに言うなら「機械」)の中心にあるギアは人種差別(レイシズム)に他ならないと看破するくだりだ。

「ここでいう人種差別とは(略)先行する諸システムにおいてもみられた排外主義(ゼノフォビア)のことではまったくない。排外主義というのは、文字通り「よそ者」への恐怖であった。これに対して(略)資本主義における人種差別(略)は、不平等を正当化する万能のイデオロギーとして作用してきた」(強調は引用者)

封建制を倒して世界を制した資本主義=「自由」主義では万人が平等で、成功するか(豊かになるか)否か(困窮するか)は個々の能力次第だという建前はグロテスクに逆転して、ある民族(人種)やジェンダー(女性やトランスジェンダーなど)が社会の底辺に位置づけられているのは、彼ら彼女らが「生物学的にも、文化的にも」劣っており「機会を提供されても、イニシアティヴを発揮してこなかった」からだとして、人種差別や性差別・それに基づく搾取が正当化される。その利益の源泉が搾取である以上、そして絶えざる利益の拡大が死活問題である以上、資本主義は本質的なところで、差別される底辺の人々を、むしろ必要としているのだ。

上のくだりではバック=モースと呼応していたウォーラーステイン、ここではドゥルーズ=ガタリと呼応してて少なからず驚いた。しかもフランスの哲学者と活動家が、噛み砕いても「差別主義者は異分子を排除しているのではない。むしろ少数者が異邦人であることを認めぬまま自分たちの価値観に組み入れ〈劣った吾々〉として押しつぶす」…原文ではもっと抽象的に(15年2月の日記参照)述べ立てていることが、よほど分かりやすく社会・経済の問題として把握されている。だったら早く言ってよ!とは言わないが、今まさに施行されようとしている改悪入管法・永住権の剥奪や呼応して起きている差別の声が、この国の経済が搾取しやすい外国籍の労働力をより欲している・その必要の増大とワンセットで高まっていることは注意されていい。

たぶん今週の日記でいちばん大事なことなので繰り返す。「買い叩ける労働力としての外国人がもっと必要だという損得勘定」と「奴らは劣った人種だという蔑視や差別」は相反ではなく共犯・同じ身勝手の両面なのだ。

余談だけどW氏、本書で人々の賃労働者化について語った節で「ちなみに、現金収入が絶対に不可欠だという状態は、しばしば法律によってつくり出された」とも指摘してて、これもかつてドゥルーズ=ガタリが「交換だけなら物々交換で済んだ。貨幣が必要になったのは徴税のためだ」と唱えていたのと呼応している…

4.楽園をめぐる戦い

僕が本書を知ったのは先月の名古屋旅行で買い求めたHAPAX II-1(以文社/外部リンクが開きます)での引用からだった。国家の税制が徴税で集めた巨額の資金を(公的な援助の形で)巨大資本に優先的に再分配する・「すでに大資本をもっている人びとの方が(中略)、恩恵には圧倒的に浴するのに、それに要するコストの方は、それより遥かに平等な課税制度によって支払われてきた」「むしろ分配の格差を拡大するメカニズム」だという本書のくだりは、たしかに「中高生に是非とも読んでもらいたいと思うような名文」(前掲誌所収・桐ヶ谷才冗「ベルクソニアン・アナーキズム宣言」)と絶賛されるに足るだろう。現にこうして中高生ならぬ中高年(上・手・く・な・い!)を書店に走らせた。

【今週のまとめ4】本を読み、気になった本をさらに読む満足は、積ん読や「いいね」「RT(リポスト)」では得られない。

本書でウォーラーステインは資本主義をひどいシステム、ひどく非人道的なシステムだと繰り返している。重要なのは、そのひどさが拡大再生産される(がゆえにとてもひどい)ということだ。資本主義の本質が格差なら、格差もまた拡大されると考えるのが順当ではないか。

先週の日記の終わりにリンクの形で蒸し返した、「格差の縮小を良しとする」のがリベラル(僕に言わせれば「左翼」)の定義だというアイディア(垂水雄二『進化論の何が問題か』昨年4月の日記参照)は、結構バカにならないようだ。つまり逆に右なり保守なり資本主義なり家父長制なりは格差の「拡大」が本分だと考えると、今の社会が世界規模で加速度的におかしくなってるのも、自国内の被災地が見放されて万博やら裏金やらに巨額の税収が投下されるのも説明がついてしまう。

資本主義に現状維持はない。それは差別なら差別・格差なら格差のさらなる拡大を求める正のフィードバックだ。そして今は、自分はまだ格差で得する側だと考える人(あるいは単に生き延びたい人々)が、さらなる利得を求めて現行の制度に与するほど、国家や与党・勝ち組となることを煽るインフルエンサーに自己を同一化するほど、逆に格差は広がり・つまり利益を独占できる層は狭まって、こぼれ落ちる層が拡大するターンなのかも知れない。経済的な自立を自発的に手放し賃労働者化したのと同じ轍だ。

だとすれば「与党は泥棒」などと憤怒をぶちまける人たちが、返す刀で女性や性的少数者・外国人や(自分より)困窮している人々に八つ当たりするのは、ガソリンで火を消そうとするくらい事の脈絡を間違えている。

いちおう断っておくが、このままだと偉い人たち(与党やら経団連やら)の無理にも限界が来て、何もかもが木っ端みじんに爆散する…そんなことを心配しているのでは、ない。むしろ恐れるのは、たとえば戦争が起きても、大地震で原発がどうかなっても、公的年金の破綻がとつぜん宣言されても、さほど顔ぶれの変わらない上位メンバーは相変わらず利権の独占を続け、それ以外の人々の困窮も底なしにエスカレートしつづける、そんな格差の拡大が何百年も何千年も続くことだ。

昨年『悲しき南回帰線』を読んで以来(今年1月の日記参照)、インドのカースト制度・そこで最底辺に置かれた人々の悲惨が「それはそれで社会的なソリューションだった」という中年レヴィ=ストロースの悲観的な諦念が頭に焼きついている。あるいは「何もしなくても世の中はいい方に進む、と思ったら大間違いだ」というショーン・フェイの怒りをこめた告発が(23年2月の日記参照)。

何千年・何百年は大げさにしても(しかし資本主義の世界下で「七分の一」に数えられない人々の困窮は現に数百年つづいてもいる)変えようとしない限り、今の気が滅入る「まばゆい惨めさ(あるいは光の牢獄)」はずっと続く、簡単には御破算になってくれないことを僕は心配している。最後は思いのほか辛辣なブローデルの一節を引こう。「病人はそんなに早く死なないのだ。病人はかつての体力を取り戻すことは決してないが、長生きをする」(『地中海』第III巻4章)

* * *

そんなわけですので、今日(4/28)上野での改悪入管法・施行反対のデモに参加できなかったのは痛恨だった。声を上げるチャンスは限られているのに。

小ネタ拾遺・24年4月(24.5.3)

(24.4.1)「ウソでしょ?」と誰かに問いたくなる朝と晩・小一時間ずつサッと来てサッと去るフラッシュモブみたいな豪雨。出かける/帰ってきた時間帯は微妙に外してくれたので「変わったエイプリルフールネタですこと」で済んだけど、だいじょぶですかね今年の気象。もう基本だいじょばないのは知ってますが、なんというか限度として。(24.4.3/台湾で地震)花蓮市は扁食=ワンタンが名物らしく。台北駅の地下街なんかにも花蓮扁食ってチェーン店があって、まあ入れなかったんですけど(台北だけでも食べるもの沢山あるから…)

他の街で食べたワンタンは饂飩という名前で、扁食と饂飩をどう使い分けるのかは勉強不足で謎。

何か誰かの助け(寄付とか)が必要で、その誰かが自分だった時を考えて身構えてますが、とりあえず自分の心の落としどころでワンタンの皮を買ってくるなど。疲れてるので調理するのは明日以降。

(24.4.5追記)台湾花蓮地震 緊急支援(READY FOR/ピースウィンズ・ジャパン/外部リンクが開きます)のほうに小額を寄付しました。

(24.4.4)ネットの動画CMは鬱陶しいと相場が決まっているところ、迂闊にもチョットいいなと思ってしまったatreの広告:

待って君たち同じ人?「だーれだ」「だれ?」で出会って、こっちが続篇?意気投合?↓

【幸せのおすそわけ篇】アトレ スプリングキャンペーン「はじめまして、アトレです。」(YouTube/外部)

(24.4.7)この屋号を見て「つまりリストランテ・パラディーゾ(オノ・ナツメ)!?」と脳内で即答できなかった自分(十秒くらいタイムラグがあった)、として鈍(なま)っている。

中華系「居酒屋」につき呑めない自分にはアウェーと判断し素通りしましたが、山梨大の学生には親しまれてるといいですね。18きっぷの残り一枚で延ばした足が時間の都合で駆け足(上手くない)一度はじっくり駅周辺を探索したい甲府。

(24.4.8)カレー屋のまかない、前から気になってました。JR横浜線で八王子のひとつ手前・片倉駅の改札を出て目の前にあるハラール食材店・兼カレー屋の「ランチ限定まかないカレー」写真だと奥に置いてしまって小さく見えるカレー、実際は量も過不足なく野菜ごろごろ味こってりで美味しかった!

・Rani片倉店(公式/外部リンクが開きます)

八王子と神奈川県内に数店を展開・実はバングラディッシュ料理のお店で、そっちのメニューも気になる処。逆に八王子民にしてみれば「たった一駅」なので(うらやましい)料理も楽しんで、豆とかも買っちゃえばいいじゃない。豆カレーはいいぞ。

(24.04.10/すぐ消す)どうやら同じ誕生日らしいかたが、売り上げの一部がパレスチナ支援になるグッズをご自分へのプレゼントで買われてるのをネットで見て、同じものを注文。

・Free Palestina Tote Bag(コトバトフク/外部リンクが開きます)

あとは本を一冊注文して、神保町で冷やし排骨担々麺を食べる。

(変わった排骨担々麺だな…)(違う)昨日訃報が伝わったベーシストに追いついて、今日から同い年になる。彼より長らえて、彼ほどではないにしても何か残せるかな。

(24.4.12)フミオは訪米の手土産に被災地の輪島塗を持参して晩餐会にY○ASOBI(伏せ字になってない)を公式晩餐会に招くかわりに、辺野古の強行工事絶賛進行中な沖縄出身のDA P○MPを連れていってジョーの前で「USA」を歌い踊らせたほうがストレートに従僕アピールできてよかったのではないか。

(同日追記)サプリメントで被害を生んだばかりの「規制緩和」ですが本命は武器輸出の解禁です、ヨアソビの次は日本のヒアソビにご期待ください、とか(まだ木久ちゃん師匠が番組引退してなかったら「笑点」で言ってたぽいことを…)

(24.4.13)横浜では昨日が最終日だった『落下の解剖学』途中からずっと(吉野朔実さんの作品みたいだ…)とばかり考えていた。同時代も今も他にも秀でた優れた作家は沢山いるけど、彼女(の作品)にしか鳴らせない琴線が確かにあった、それがピアノの高音のようにビンビン鳴ってるようだった。「それはあなたの主観であって事実とは言えませんね?」と反対尋問が来そうだし、自分でも何か過剰に彼女(の作品)を過大評価してないかと思わないでもなかったけど

・落下の解剖学(GAGA公式/外部リンクが開きます)

いみじくも彼女が描いた主人公・狩野都が「彼女には人に夢を見せる力がある」と作中で評されたのと同じ力を彼女自身も持ってらしたということでしょう…素敵で悲しい2時間半の夢でした。何の参考にもならん感想でごめん。

(追記:荒んだ話題が目立った今年のアカデミー授賞式で、本作の関係者がパレスチナ国旗の柄をあしらったブローチを着けていたというのも鑑賞に踏み切った理由のひとつでした…)

(24.4.14)むしろ前年度の王様戦隊が自分的には「爆上げ」で、今期はローギアで様子見と言いながら爆上(バクアゲ)戦隊ブンブンジャー(公式/外部リンクが開きます)、変身前の名前が大也(タイヤ)に未来(ミラー)・変身後のコスチュームは頭部がタイヤホイールと徹底した自動車モチーフのきわめつけに・二足歩行の人型巨大ロボをハンドルで操縦・そして剣かな?と思った細長い武器が巨大化した敵の武装を解体するネジマワシ(ドライバーだけに)という細部まで目配りの効いたテキトウさ(←どっちだ)わりと好みです。ちなみに武装解除された敵はド派手に爆裂四散する。それが戦隊物。

(同日追記)同じく芝居がかった台詞でも「恐怖しろ!そして慄け!一切の情け容赦なく、一木一草ことごとく!貴様を討ち滅ぼす者の名は…ギラ!邪悪の王となる男!」な王様戦隊がそれなりにカッコよかったのに今期のタイヤ君「俺たちはこれからも爆上がってく…ついてこられるかな」には声をあげて笑ってしまうの、演出ってスゴいなぁと感心する。

(追記)何の伏線もなく唐突に辞世の句を詠んで爆散する今週の敵。「五七五だけど季語がないわ」(そこ?)とツッコミでボケる敵幹部1と「ムキー(無季)!憶えておけブンブンジャー」と拾う敵幹部2、いい仕事だ…

(24.4.15)誰も騒いでないのは誰も気にしてないからかも知れませんが、もう新型コロナのPCR検査は(発熱後などで保険が適用される場合を除き)全額自己負担で20,000円〜みたいな処しかないって知ってました?それで皆さん大丈夫なの?だいじょばないの自分だけ?あと私事だけど、余裕が出来たら本描きしようと思ってたネーム、注釈つけないとダメ?

(24.4.18)時がすでに一瞬のうつろいとして過去に押し流したはずのものを数十年ほど記憶=脳内のシナプスの配列という物理的なかたちとして現在にとどめる(そして数十年とどめた後その配列もバラバラにほどけていく)ひとが生きるとは宇宙の終焉に向かって刻々と進む時間の流れに生じた局所的な遅滞であるかも知れず、あまりにささやかなそのタイムラグが、けれど私たち一人一人がこの世に生きた証であった。生を慈しめ。

(24.4.21)昨日の改定入管法・施行反対渋谷デモ、参加できないけど賛同する人数を可視化するということで皆が風船を持ったのだけど、風船の群れを人に見立てると舟崎克彦『ぽっぺん先生の日曜日』を思い出さずにはいられない世代…世代?

下↓は自分のプラカ。当事者が実際に強制退去の瀬戸際にいる中、暢気すぎる(でも反対の後にどういう社会にしたいのかというヴィジョン提示のために使い続けてる)オモテ面でなく、昨日は今の切迫した感情をぶつけた裏面をずっと外に向けていた。気候変動とか、北陸での震災被害者の救援放棄とか、他の案件にも言える話だよなあ=すべてはつながってるのかも知れないと連想する想像力を見たひとに求めるのは期待しすぎか。

(24.4.23)罪悪感のないお菓子といえば自分にとっては餠太郎30入パックなのだけど(最近はどうかすると「うまい棒」より安いし、まだ幾分ヘルシーな気がする)東京・神田の昔からあるような日本茶のお店がにぎやかしで店頭に置いてるのを、本来売りたいだろう静岡茶とかスルーして「これ(だけ)ください」と購うの、少し後ろめたかった※最近「まちおか」やドンキで売ってないんですよね

かように安物買いが好きなので、円安でどっと増えたと言われる来日観光客を責められはしないよ…どちらかというと同志だ、いい思い出を作ってくれ。とくに子ども連れ。

(24.4.23)THOUSAND BOOKSのクラウドファンディングで電書を一冊、予約しました…トランスジェンダーの二人がオープンに語る韓国発のコミックエッセイを翻訳出版したい!(外部リンクが開きます)同じ版元で近似テーマの『ウィッピング・ガール』(3月の日記参照)が面白かったのと、とくに「マラン」の絵柄が可愛かったので。

(4.28追記)プロジェクト成立・目標額の110%達成でフルカラー版での出版が決定。年末が楽しみ。

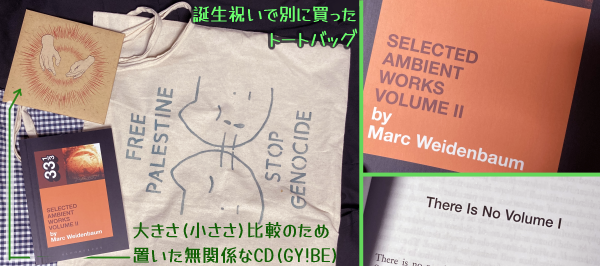

(24.4.25)むしょうに外国語をワシャワシャ読みたくなって誕生日に注文していた洋書が到着。思ったよりコンパクトな外見に価格や送料・到着までの時間で、なんだか同人誌を買った気分に。たぶん生涯で一番多く聴いた二枚組(一時期、入眠BGMにしてたから←こらこら)エイフェックス・ツイン『アンビエント・ワークスII』の評論書で、どこぞには「ぜんぶWikipediaで確認できるような内容」みたいな酷評もあったけど、いいんです人生の記念だから。開いてみると冒頭から「この本にIはない」とぼけた書き出しに、ゆるく愉しい読書を期待。

ちなみに大きさ(小ささ)比較のため置いたCDは、これも二枚組の名盤ゴッドスピードユー!ブラックエンペラーのセカンド(長いのでタイトル省略)なのですが、最近みかけたパロディ、卑怯がすぎる…

(24.4.29/すぐ消す)この訃報はXを続けてても自分までは届かなかったかもなあ…カンの二代目ヴォーカリスト・ダモ鈴木さんが2月に逝去されてた。晩年の精力的な活動を綴った回想文を自メモとして:

追悼:ダモ鈴木(松山晋也、小柳カヲル/ele-king/24.2.13/外部リンクが開きます)

YouTubeで何度観たか分からない(今回も久しぶりに見てコメント欄で逝去を知った)スタジオライブ映像を手向けに。全編ヤキ・リーベツァイトのドラムが圧倒的な存在感を見せつける中、最後に一番いいところをさらっていくダモ。

(あと演奏しながら時々メガネを直すイルミン、いいよね…)

(24.4.30追記)BOOK☆WALKERの電子書籍コイン還元セールで田中ユタカ愛人[AI-REN]特別愛蔵版(上下巻/外部リンクが開きます)を購入して一気読み。昨年7月の日記で「どの小説も「事態は君の想像以上に複雑だ」と読者に語ります。これが永遠に変らない小説の真実です」というミラン・クンデラの言葉を引いたけど、それと対になるような?「まんがのストーリーとは『示されたキャラクターの、かくされていた(より深い)別の面があらわになる』です」という発言を知って以来、その代表作が気になってたんですよね…

だからという訳でもないんだろうけど想像してたのと全然ちがう、芦名野ひとし『ヨコハマ買い出し紀行』を読み直したくなるようなポストヒューマン黙示録SFでした。登場する国連総長(褐色肌の女性)の名前が「カレルレン」でも分かるようにアーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』への、容赦ないレスポンスでもあり。そしてむしろ「隠されていた本性」を裏切って、当初そうではなかったはずの「より深い」ものに転生していく登場人物たち。堪能しました。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2405

2403→

記事一覧

ホーム

|